Restructuration De L'offre Ferroviaire De L'axe Lille/Valenciennes/Jeumont

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018-0000023

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000023 Montreuil, le 03/08/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2018-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, Changement d'adresse du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la BLAYE DUBOIS Nadine, Sambre (9305904) et (93059011). WINTGENS Claire Le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) et (9305911) nous informe de son changement d’adresse. Toute correspondance doit désormais lui être envoyée à l’adresse suivante : 4, avenue de la Gare CS 10159 59605 MAUBEUGE CEDEX Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) SMTUS IDENTIFIANT N° 9305904 CODE DATE COMMUNES CONCERNEES CODE POSTAL TAUX URSSAF INSEE D'EFFET - ASSEVENT 59021 59600, 59604 - AULNOYE-AYMERIES 59033 59620 - BACHANT 59041 59138 - BERLAIMONT 59068 59145 - BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 59103 59330 - BOUSSOIS 59104 59168, 59602 - COLLERET 59151 59680 - ECLAIBES 59187 59330 - ELESMES 59190 59600 - FEIGNIES 59225 59606, 59307, 59750, 59607 - FERRIERE-LA-GRANDE 59230 59680 - FERRIERE-LA-PETITE 59231 59680 - HAUTMONT 59291 59618, 59330 1,80 % 01/06/2009 NORD-PAS-DE- CALAIS - JEUMONT 59324 59572, 59573, 59460, -

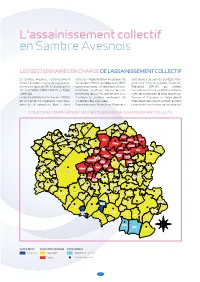

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

Prefecture Du Nord Republique Francaise

PREFECTURE DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE ---------------------------------- ------------------------------------- DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION Bureau de la coordination et des affaires immobilières de l'Etat Arrêté portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Communes de l'arrondissement de Valenciennes - Le Préfet de la Région Nord/Pas-de-Calais Préfet du Nord Commandeur de la Légion d’Honneur Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1, Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R 123-13 et R 123-14, Vu le code de l’environnement, et notamment son article L 571-10, Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 14, Vu le décret n° 95.20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements, Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, Vu l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, Vu la consultation des communes en date du 27 octobre 1999, A R R E T E : ARTICLE 1 - OBJET Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres des communes de l’arrondissement de Valenciennes mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. -

Corneille Theunissen, Les Mines Et

Exposition du 04/10/11 au 31/12/11 - Denain, musée d’Archéologie et d’Histoire locale (Musée de La Porte du Hainaut) La plume et le marteau - Dans le cadre des expositions « Dessiner-Tracer » Vivre « au milieu des corons populeux » ne signifi e pas pour autant détenir une connaissance innée du travail de la mine et des forges. Les mines et les forges de Denain, Lourches et Anzin : Pour descendre « À l’ fosse » ou visiter les forges, il fallait y être autorisé. dessins de Corneille Theunissen (Anzin, 1863 - Paris, 1918) C’est en compagnie de personnalités parisiennes, valenciennoises et lilloises « aux mains blanches » que Corneille Theunissen descend à la Fosse La par Catherine Limousin, ingénieur de recherche CNRS au Centre Grange en 1895. André Chastel : laboratoire de recherche en histoire de l’art (Université Paris-Sorbonne, CNRS, Ministère de la Culture et de la Communication) Les dessins de Corneille Theunissen de ce catalogue sont inédits à l’exception d’un dessin préparatoire pour le groupe Pendant la grève1. Le sculpteur n’a publié que très rarement ses dessins qu’il considérait avant tout comme des études. Les dessins présentés ne concernent que ceux exécutés d’après nature dans les mines et les forges de Denain, Lourches et Anzin. Les dessins préparatoires à la médaille du 150ème anniversaire de la Compagnie des mines d’Anzin ne sont donc pas exposés. Une visite au fond de la mine d’Anzin - Fosse La Grange en 1895 Dans une lettre du 28 juillet 1897, Corneille Theunissen félicite Jules Mousseron (Denain, 1868 - 1943) qui vient de lui envoyer son premier recueil de poèmes : Fleurs d’en bas2. -

Permanence Assistante Sociale

LIEU SAINT AMAND Un village où il fait bon vivre Année 2021 / N° 2 - Mars - Avril Le Mot de Monsieur le Maire L’année 2020 aura été une année douloureuse et restera certainement dans nos mémoires comme l’année des épreuves et des défis. Elus dans un contexte difficile, nous avons pu compter néanmoins sur l’engagement des bénévoles, des professionnels et des agents du service public : c’est cette solidarité collective sous toutes ses formes, qu’il faut retenir. Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les commerces locaux perdure bien au-delà de cette crise. Restons toujours en capacité de faire bloc, avec humilité et bon sens, dans l’avenir. Courage à nos associations privées d’activités. Cette crise sanitaire sans précédent a complétement perturbé la vitalité de Lieu Saint Amand : fermeture des salles municipales, paralysie de l’activité associative, une vie au ralenti, une période qui marquera probablement longtemps nos mémoires, mais qui nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, des liens familiaux, de la solidarité. Continuons, en respectant les fameux « gestes barrière » de faire preuve de responsabilité pour nous protéger collectivement. J’espère que vous et vos proches l’avez traversé sans trop de soucis, bien qu’il y ait eu quelques cas dans notre village. Un espoir, malgré tout, les vaccins anti covid, fabriqués en un temps record, commencent à arriver en nombre, en espérant qu’ils soient aussi efficaces que prévu afin que nous puissions revenir à une vie normale, avec une vie associative qui redémarre avec les beaux jours qui reviennent. -

Pharmacies HDF Enregistrées Vaccination

Département Commune Dénomination de la pharmacie Adresse 02 - Aisne AMBLENY PHARMACIE CORROYER-CHAUVIN ET MARLIÈRE-FOLLET 5 Rue DANTALE 02 - Aisne ANIZY-LE-GRAND PHARMACIE HAMM 4 Place Rochechouard 02 - Aisne ATHIES-SOUS-LAON PHARMACIE MAES 64 TER Rue DES ÉCOLES 02 - Aisne AULNOIS-SOUS-LAON PHARMACIE BLANCHE 10 Rue DE CHAMBRY 02 - Aisne BEAUREVOIR PHARMACIE RODRIGUES 2 Place CHARLES DE GAULLE 02 - Aisne BEAURIEUX PHARMACIE GRUMELART-BOUVIER 4 D Rue ernest rousselot 02 - Aisne BEAUTOR PHARMACIE SEIGNEZ 54 Rue DE TERGNIER 02 - Aisne BELLEU PHARMACIE DELHORBE-LE ROUX RES DE LA PRAIRIE 5 Rue LEON BLUM 02 - Aisne BELLEU PHARMACIE MARLIERE 67 Avenue CHATEAU THIERRY 02 - Aisne BLERANCOURT PHARMACIE BLEUSE-BOUTAINE 8 Place DE L'HOTEL DE VILLE 02 - Aisne BOHAIN-EN-VERMANDOIS PHARMACIE GUYOT-RACOUSSOT 28 Rue FRANCIS DE PRESSENSÉ 02 - Aisne BOHAIN-EN-VERMANDOIS PHARMACIE IDEE Rue 33 RUE JEAN JAURÈS 02 - Aisne BOHAIN-EN-VERMANDOIS PHARMACIE LEVEAUX-DELANNOY 3 Place DU GENERAL DE GAULLE 02 - Aisne BOUE PHARMACIE CAMUT-CONNART 47 Rue DE LA GARE 02 - Aisne BOURG-ET-COMIN PHARMACIE CAILLIEZ 1 Place DU MARCHÉ 02 - Aisne BRAINE PHARMACIE DEREGNAUCOURT ET HAUTUS-DUPUIT 49 Place CHARLES DE GAULLE 02 - Aisne BRAINE PHARMACIE RAMPELBERG-LEMESTRE 68 Rue DU MARTROY 02 - Aisne BRUNEHAMEL PHARMACIE SARAZIN 14 Place DE MAI 1940 02 - Aisne BRUYERES-ET-MONTBERAULT PHARMACIE PICARD-CLOUX 2 Place DU GENERAL DE GAULLE 02 - Aisne BUCY-LE-LONG PHARMACIE GAILLARD Place DE LA MAIRIE 02 - Aisne BUIRONFOSSE PHARMACIE FOSSAERT 8 Rue DU 11 NOVEMBRE 02 - Aisne CHARLY-SUR-MARNE -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf

CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Journal Juillet 2016 Repare .Pdf

1 Chères Marquettonnes, Chers Marquettons, SOMMAIRE Les vacances tant attendues sont enfin arrivées. Pour certains, elles sont synonymes de voyage et de farniente, pour d’autres c’est l’occasion Vie Municipale et Associative de s’adonner aux plaisirs du bricolage. Chacun trouvera son plaisir comme il l‘entend, l’essentiel étant de se ressourcer. D’Avril 2016 3-4-5 Sur le plan scolaire, en raison du nombre sans cesse croissant de nos élèves, l’ouverture d’une nouvelle classe de 25 élèves a été confirmée Vie Municipale et Associative par l’inspection académique pour la rentrée de septembre 2016. De Mai 2016 6-7-8- A cet effet, un modulaire est en cours d’installation. Cette solution 9-10 provisoire n’est certes peut être pas idéale mais elle est à prévoir dans l’urgence dans le souci d’améliorer le confort des enfants en attendant la construction d’un nouveau groupe scolaire. Vie Municipale et Associative En ce qui concerne la sécurité, la Municipalité a décidé d’agir en De Juin 2016 11-12- s’impliquant dans le dispositif « voisins vigilants », également connu sous 13 le nom de « participation citoyenne ». Le concept de la « participation citoyenne » est un dispositif qui Annonces-Infos 14-15 s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de responsabilité en étant État Civil Suite 15 attentifs aux faits inhabituels tels que véhicule douteux, départ de feu, fenêtre ou porte d’une habitation ouverte en l’absence des occupants, ne Festivités des 13 pas avoir aperçu depuis longtemps une personne seule ou vulnérable, et 14 Juillet 16 perception de cris ou de bruits anormaux, … Il ne s'agit pas de remplacer les forces de l'ordre, mais de faire preuve de solidarité et de responsabilité en veillant à la tranquillité publique de tous, en choisissant des personnes référentes qui recueilleront les renseignements pour la gendarmerie et appelleront le 17 dès que quelque chose de suspect surviendra dans le quartier. -

Les Mines Et Les Forges De Denain, Lourches Et Anzin : Dessins De Corneille Theunissen (Anzin, 1863 - Paris, 1918)

Les mines et les forges de Denain, Lourches et Anzin : dessins de Corneille Theunissen (Anzin, 1863 - Paris, 1918). Catherine Limousin To cite this version: Catherine Limousin. Les mines et les forges de Denain, Lourches et Anzin : dessins de Corneille Theunissen (Anzin, 1863 - Paris, 1918). : La Plume et le Marteau, Ville de Denain, 2011. Publication à l’occasion d’une exposition de dessin, La Mine et la sidérurgie dans le Denaisis de 1890 à 1947, 4 octobre-31 décembre 2011, Denain, musée d’Archéologie et d’histoire locale (musée de La Porte du Hainaut) dans le cadre des expositions Dessiner-Tracer. Ville de Denain. 2011. halshs-01160782 HAL Id: halshs-01160782 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01160782 Submitted on 8 Jun 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Exposition du 04/10/11 au 31/12/11 - Denain, musée d’Archéologie et d’Histoire locale (Musée de La Porte du Hainaut) La plume et le marteau - Dans le cadre des expositions « Dessiner-Tracer » Vivre « au milieu des corons populeux » ne signifi e pas pour autant détenir une connaissance innée du travail de la mine et des forges. -

Annexe 7 : Tableau De Correspondance Des Zonages Réglementaires Des PPRM Du Nord Et Du Pas-De-Calais

Annexe 7 : tableau de correspondance des zonages réglementaires des PPRM du Nord et du Pas-de-Calais ZONAGE PAS DE CALAIS ZONAGE NORD Ouvrages Aléa ou combinaison d’Aléas Sous- Zone Sous-zone PPRM concerné Zone PPRM concerné zone R Haveluy – Lourches – Denain / Condé s. Escaut – Fresnes s. sondages Gaz de mine Fort Escaut – Hergnies – Vieux- décompression R1 R1 (combiné aux autres aléas) a Condé / / puits Anzin – La Sentinelle – Lensois / Béthunois Valenciennes Haveluy – Lourches – Denain / R1 Echauffement Fort Condé s. Escaut – Fresnes s. R1 R2 (combiné aux autres aléas) b Escaut – Hergnies – Vieux- Condé Terrils Haveluy – Lourches – Denain / Éch. Faible + Tass Fai Condé s. Escaut – Fresnes s. + Gliss. Fai (sup. et/ou prof.) Non concerné R2 Escaut – Hergnies – Vieux- + Eff. Loc. Gal Moyen Condé R2 Haveluy – Lourches – Denain / Condé s. Escaut – Fresnes s. Éch. Fai + Tass Fai Escaut – Hergnies – Vieux- R2 Lensois / Béthunois R3 + Gliss. Fai (sup. et/ou prof.) a Condé / Terrils / bassin Anzin – La Sentinelle – Valenciennes Éch. Fai + Tass Fai + Gliss. Fai (sup. et/ou prof.) R2b Béthunois Non concerné + Eff. Loc. Gal Fai Puits / Accès tête (10 m) R2c Lensois / Béthunois H Haveluy – Lourches – Denain / Avaleresses Nul - F-M-Fai Condé s. Escaut – Fresnes s. Escaut – Hergnies – Vieux- Condé / Anzin – La Sentinelle – 81/86 Valenciennes Eff. Loc. F-M-Fai Haveluy – Lourches – Denain / Condé s. Escaut – Fresnes s. Escaut – Hergnies – Vieux- R2 Lensois / Béthunois Eff. Loc. F-M-Fai d R4 Condé / + Eff. Loc. Gal Fai Anzin – La Sentinelle – Valenciennes Haveluy – Lourches – Denain / Condé s. Escaut – Fresnes s. Eff. Loc. F-M-Fai Escaut – Hergnies – Vieux- R2 Béthunois R4 + Tass. -

Evolution De L'occupation Du Sol Et De La Consommation D

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL ET DE LA CONSOMMATION D’ESPACE Les planches suivantes, par la mesure des évolutions dans le temps des modes d’occupation du sol, - lisibilité des documents utilisés : la Cartothèque de l’IGN ne diffuse que des photocopies vise à atteindre deux objectifs: noir et blanc des éditions anciennes de ses cartes. Par suite, la lecture n’en est pas toujours aisée. Pour pallier cette difficulté, les copies disponibles ont été rapprochées de l’état des lieux figurant • apprécier quel est le poids du réseau autoroutier dans la localisation des secteurs de dans les schémas directeurs successifs élaborés sur l’Arrondissement de Valenciennes (1974 - développement urbain; 1992 et 2002). Ces comparaisons ont permis de lever certaines incertitudes lorsque les dates Schéma directeur / édition IGN sont voisines. • examiner, dans le même temps, le développement des autre réseaux d’infrastructure de transport (voie d’eau, voie ferrée)de façon en particulier à repérer les sites à «potentiel multi-modal». - c’est la question de la consommation d’espace qui a été traitée, sans aborder celle de la densité en rapport avec cette consommation (densité bâtie pour les secteurs multi-fonctionnels, ou le diagnostic a été mené à partir des fonds de plan disponibles à la Cartothèque de l’IGN, afin de bien rapport emprise construite/emprise foncière pour les sites industriels, etc.). disposer d’un support dont l’expression, et par suite les données à exploiter, soit homogène dans le temps. - enfin, l’analyse des cartes IGN n’informe que très partiellement sur les friches industriel- les, qui peuvent accueillir longtemps encore après cessation de toute activité des bâtiments repérés L’échelle retenue est celle du 1/50000. -

PROCÉS VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du Lundi 14 Septembre 2020 À 18H00

PROCÉS VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Lundi 14 Septembre 2020 à 18h00 (Convocation en date du Lundi 3 Septembre 2020) Présidence de : M. Aymeric ROBIN Secrétaire de Séance : M. Romain MERVILLE (Douchy-les-Mines) Nombre de conseillers communautaires en exercice : 89 Nombre de conseillers communautaires présents ou représentés : 89 Membres présents : 82 M. Aymeric ROBIN (Raismes) – Président M. Michel QUIÉVY (Mortagne-du-Nord), Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (Denain), M. Salvatore CASTIGLIONE (Wallers), M. Bruno SALIGOT (Escaudain), M. Pascal JEAN (Neuville-sur-Escaut), Mme Isabelle DENIZON-ZAWIEJA (Roeulx), Mme Nathalie COLIN (Rosult), M. Jean-Marc MONDINO (Saint-Amand-les-Eaux), M. Jean-François DELATTRE (Haspres), Mme Dalila DUWEZ- GUESMIA (Lourches), M. Jean-Noël BROQUET (Thun-Saint-Amand), M. Jean-Paul RYCKELYNCK (Haveluy), M. Jean-Michel MICHALAK (Sars-et-Rosières), M. Christophe PANNIER (Bruille-Saint- Amand), M. Jean-Claude MESSAGER (Lecelles) - Vice-Président(e)s M. Patrick KOWALCZYK (Abscon), Mme Christine NELAIN (Abscon), M. Claude REGNIEZ (Avesnes-le-Sec), M. Michel BLAISE (Bellaing), M. Ludovic ZIENTEK (Bouchain), Mme Any BROWERS (Bouchain), Mme Véronique LEROY (Bousignies), Mme Carole LELEU (Brillon), M. Waldemar DOMIN (Château-l’Abbaye), M. David AUDIN (Denain), Mme Stéphanie CARPENTIER-BORTOLOTTI (Denain), M. Bernard BIREMBAUT (Denain), Mme Elisabeth THUROTTE (Denain), M. Yannick ANDRZEJCZAK (Denain), Mme Valérie CARTA (Denain), M. Youssouf FEDDAL (Denain), Mme Michèle DANDOIS (Denain), M. Michel VÉNIAT (Douchy-les- Mines), Mme Alexandra PULLIAT (Douchy-les-Mines), M. Romain MERVILLE (Douchy-les-Mines), Mme Régine GUILAIN (Douchy-les-Mines), M. Francis WOJTOWICZ (Douchy-les-Mines), Mme Annick TRIOUX (Escaudain), M. Ali BENAMARA (Escaudain), Mme Sylvie SCHUTT (Escaudain), Mme Catherine MERCIER-DHENNAIN (Escaudain), M.