Texto Completo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sistema De Clasificación Artificial De Las Magnoliatas Sinántropas De Cuba

Sistema de clasificación artificial de las magnoliatas sinántropas de Cuba. Pedro Pablo Herrera Oliver Tesis doctoral de la Univerisdad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007 Sistema de clasificación artificial de las magnoliatas sinántropas de Cuba. Pedro Pablo Herrera Oliver PROGRAMA DE DOCTORADO COOPERADO DESARROLLO SOSTENIBLE: MANEJOS FORESTAL Y TURÍSTICO UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO, CUBA TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LAS MAGNOLIATAS SINÁNTROPAS DE CUBA Pedro- Pabfc He.r retira Qltver CUBA 2006 Tesis doctoral de la Univerisdad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007 Sistema de clasificación artificial de las magnoliatas sinántropas de Cuba. Pedro Pablo Herrera Oliver PROGRAMA DE DOCTORADO COOPERADO DESARROLLO SOSTENIBLE: MANEJOS FORESTAL Y TURÍSTICO UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA Y UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO, CUBA TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LAS MAGNOLIATAS SINÁNTROPAS DE CUBA ASPIRANTE: Lie. Pedro Pablo Herrera Oliver Investigador Auxiliar Centro Nacional de Biodiversidad Instituto de Ecología y Sistemática Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente DIRECTORES: CUBA Dra. Nancy Esther Ricardo Ñapóles Investigador Titular Centro Nacional de Biodiversidad Instituto de Ecología y Sistemática Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente ESPAÑA Dr. Andreu Bonet Jornet Piiofesjar Titular Departamento de EGdfegfe Universidad! dte Mearte CUBA 2006 Tesis doctoral de la Univerisdad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007 Sistema de clasificación artificial de las magnoliatas sinántropas de Cuba. Pedro Pablo Herrera Oliver I. INTRODUCCIÓN 1 II. ANTECEDENTES 6 2.1 Historia de los esquemas de clasificación de las especies sinántropas (1903-2005) 6 2.2 Historia del conocimiento de las plantas sinantrópicas en Cuba 14 III. -

Pine Island Ridge Management Plan

Pine Island Ridge Conservation Management Plan Broward County Parks and Recreation May 2020 Update of 1999 Management Plan Table of Contents A. General Information ..............................................................................................................3 B. Natural and Cultural Resources ...........................................................................................8 C. Use of the Property ..............................................................................................................13 D. Management Activities ........................................................................................................18 E. Works Cited ..........................................................................................................................29 List of Tables Table 1. Management Goals…………………………………………………………………21 Table 2. Estimated Costs……………………………………………………………….........27 List of Attachments Appendix A. Pine Island Ridge Lease 4005……………………………………………... A-1 Appendix B. Property Deeds………….............................................................................. B-1 Appendix C. Pine Island Ridge Improvements………………………………………….. C-1 Appendix D. Conservation Lands within 10 miles of Pine Island Ridge Park………….. D-1 Appendix E. 1948 Aerial Photograph……………………………………………………. E-1 Appendix F. Development Agreement………………………………………………….. F-1 Appendix G. Plant Species Observed at Pine Island Ridge……………………………… G-1 Appendix H. Wildlife Species Observed at Pine Island Ridge ……... …………………. H-1 Appendix -

Plant Species List for Bob Janes Preserve

Plant Species List for Bob Janes Preserve Scientific and Common names obtained from Wunderlin 2013 Scientific Name Common Name Status EPPC FDA IRC FNAI Family: Azollaceae (mosquito fern) Azolla caroliniana mosquito fern native R Family: Blechnaceae (mid-sorus fern) Blechnum serrulatum swamp fern native Woodwardia virginica Virginia chain fern native R Family: Dennstaedtiaceae (cuplet fern) Pteridium aquilinum braken fern native Family: Nephrolepidaceae (sword fern) Nephrolepis cordifolia tuberous sword fern exotic II Nephrolepis exaltata wild Boston fern native Family: Ophioglossaceae (adder's-tongue) Ophioglossum palmatum hand fern native E I G4/S2 Family: Osmundaceae (royal fern) Osmunda cinnamomea cinnamon fern native CE R Osmunda regalis royal fern native CE R Family: Polypodiaceae (polypody) Campyloneurum phyllitidis long strap fern native Phlebodium aureum golden polypody native Pleopeltis polypodioides resurrection fern native Family: Psilotaceae (whisk-fern) Psilotum nudum whisk-fern native Family: Pteridaceae (brake fern) Acrostichum danaeifolium giant leather fern native Pteris vittata China ladder break exotic II Family: Salviniaceae (floating fern) Salvinia minima water spangles exotic I Family: Schizaeaceae (curly-grass) Lygodium japonicum Japanese climbing fern exotic I Lygodium microphyllum small-leaf climbing fern exotic I Family: Thelypteridaceae (marsh fern) Thelypteris interrupta hottentot fern native Thelypteris kunthii widespread maiden fern native Thelypteris palustris var. pubescens marsh fern native R Family: Vittariaceae -

Understory Plants on Reforested Pastures at Finca Alexis, Puntarenas, Costa Rica

Project report Understory plants on reforested pastures at Finca Alexis, Puntarenas, Costa Rica PP Tropenbotanik und Pflanzen-Tier-Interaktionen in Costa Rica by Angelika Till WS 19/20 Supervisor: Mag. Dr. Anton Weissenhofer Introduction Costa Rica, as one of the most biodiverse countries worldwide, accommodates about 9,361 plant species, including ferns and fern allies, Gymnosperms and Angiosperms (Hammel et al., 2004). There are several studies about plant biodiversity in the tropics, but since there is such an immense species richness, there is still a significant gap in the knowledge of several plant groups, e.g. understorey plants. Understory plants make up about half of the Costa Rican flora, consisting of herbs (27%), treelets (16%), and part of vines (16%) (Hammel et al., 2004). Nevertheless, most of the conducted studies are concerned with tree biodiversity (Gentry & Dodson, 1987a; Huber, 1996; Huber et al., 2008; Mayfield & Daily, 2005). This is why this survey pursues the study of understory plants in the Golfo Dulce region where the La Gamba Field Station is situated. A first survey on the herbaceous flora around La Gamba has been conducted by Holzer et al. (2016) during a field course of the University of Vienna in 2016. This study focuses on the understory flora of Finca AleXis. Finca AleXis is a former pasture with a farmhouse (Casa AleXis) of the Tropical station at the Fila Consteña mountain range (Fila Cal) that was converted into a simple field station. It is part of the COBIGA project (Corredor Biológico La Gamba) with the goal to form a rainforest corridor between the tropical mountain rainforest of Fila Cal and the lowland rainforest of the Golfo Dulce (https://www.regenwald.at/en/project-information/biological-corridor- cobiga-forest-and-climate-protection). -

Rubiaceae Na Flora Aquática E Palustre Do Recôncavo Da Bahia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS CURSO DE BACHARELADO EM BIOLOGIA ADRIELE NONATO OLIVEIRA RUBIACEAE NA FLORA AQUÁTICA E PALUSTRE DO RECÔNCAVO DA BAHIA CRUZ DAS ALMAS – BA FEVEREIRO – 2019 ADRIELE NONATO OLIVEIRA RUBIACEAE NA FLORA AQUÁTICA E PALUSTRE DO RECÔNCAVO DA BAHIA Trabalho de Conclusão de Curso homologado pelo Colegiado de Graduação de Bacharelado em Biologia do Centro de Ciências Agrárias Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), conferindo o título de Bacharel em Biologia. Orientadora: Prof.ª Drª Lidyanne Yuriko Saleme Aona CRUZ DAS ALMAS – BA FEVEREIRO – 2019 AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente a Deus, por ter me permitido chegar até aqui, diante de tantos desafios, batalhas travadas e dificuldades. Por sua força e luz a mim dadas. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a oportunidade de obter os conhecimentos necessários para obter o título de Bacharel em Ciências Biológicas. A Lidyanne Yuriko Saleme Aona, pela orientação, paciência, cuidado, ensinamentos compartilhados e amizade, esse tempo que passamos caminhando juntas foi crucial para me tornar quem sou e delimitar meus objetivos. Muito obrigada! A Grênivel Costa, por sua amizade, seu grande incentivo, humildade, observações, ensinamentos passados durante os mais diversos momentos vivenciados no HURB, muito obrigada! Lucas pela confecção do mapa de distribuição e das pranchas com as imagens. A toda equipe do HURB, pela convivência harmônica e alegre durante esses anos. A minha Mãe, Eliene, pelo apoio, palavras e ações de incentivo e torcida ao longo desses anos. Foi combustível para que eu não ficasse no caminho. Ao meu pai, Jusselio, pela torcida, apoio e todo incentivo a mim dado. -

Distrito Regional De Manejo Integrado Cuervos Plan De

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO CUERVOS PLAN DE MANEJO Convenio Marco 423-2016, Acta de ejecución CT-2016-001532-10 - Cornare No 564-2017 Suscrito entre Cornare y EPM “Continuidad del convenio interadministrativo 423-2016 acta de ejecución CT-2016-001532-10 suscrito entre Cornare y EPM para la implementación de proyectos de conservación ambiental y uso sostenible de los recursos naturales en el Oriente antioqueño” PRESENTADO POR: GRUPO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD CORNARE EL Santuario – Antioquia 2018 REALIZACIÓN Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare GRUPO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD COORDINADORA DE GRUPO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD ELSA MARIA ACEVEDO CIFUENTES Grupo Bosques y Biodiversidad SUPERVISOR DAVID ECHEVERRI LÓPEZ Biólogo (E), Grupo Bosques y Biodiversidad SUPERVISOR EPM YULIE ANDREA JÍMENEZ GUZMAN Ingeniera Forestal, Epm EQUIPO PROFESIONAL GRUPO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD LUZ ÁNGELA RIVERO HENAO Ingeniera Forestal, Grupo Bosques y Biodiversidad EDUARDO ANTONIO RIOS PINEDO Ingeniero Forestal, Grupo Bosques y Biodiversidad DANIEL MARTÍNEZ CASTAÑO Biólogo, Grupo Bosques y Biodiversidad STIVEN BARRIENTOS GÓMEZ Ingeniero Ambiental, Grupo Bosques y Biodiversidad NICOLAS RESTREPO ROMERO Ingeniero Ambiental, Grupo Bosques y Biodiversidad JULIETH VELASQUEZ AGUDELO Ingeniera Forestal, Grupo Bosques y Biodiversidad SANTIAGO OSORIO YEPES Ingeniero Forestal, Grupo Bosques y Biodiversidad TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... -

CARIBBEAN REGION - NWPL 2014 FINAL RATINGS User Notes: 1) Plant Species Not Listed Are Considered UPL for Wetland Delineation Purposes

CARIBBEAN REGION - NWPL 2014 FINAL RATINGS User Notes: 1) Plant species not listed are considered UPL for wetland delineation purposes. 2) A few UPL species are listed because they are rated FACU or wetter in at least one Corps region. -

![Corkscrew Permit Modification, January 7, 2014 [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8616/corkscrew-permit-modification-january-7-2014-pdf-2198616.webp)

Corkscrew Permit Modification, January 7, 2014 [PDF]

FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION RICK SCOTT GOVERNOR BOB MARTINEZ CENTER 2600 BLAIRSTONE ROAD HERSCHEL T. VINYARD JR. TALLAHASSEE, FLORIDA 32399-2400 SECRETARY January 6, 2014 Mr. Jerome Ryan EarthMark Southwest Florida Mitigation, LLC c/o Jerome Ryan, Managing Member Post Office Box 621990 Oviedo, Florida 32762-1990 Dear Mr. Ryan: RE: Corkscrew Regional Mitigation Bank ---Permit #0198035-001, Lee County ---Approval of Modification #0198035-023 Your request to modify this permit has been received and reviewed by Florida Department of Environmental Protection (Department) staff. This modification revises the target community types and success criteria for the Bank’s restoration area based on a more detailed description of the Bank’s site characteristics and historic natural communities typical of South Florida. This modification also eliminates phase boundaries and revises the construction plans. There is no change to the mitigation service area and there are no major changes to the construction schedule or the number mitigation credits assigned. This major modification provides the opportunity to revise, clarify and update all permit documents to account for completed work, in addition to incorporating the current modifications described below. The attached modified permit, figures, and attachments will replace the original permit. The original permit for the Corkscrew Regional Mitigation Bank (CRMB) was issued on June 4, 2004 and was later modified on February 10, 2006 and November 8, 2006. The ~632.5-acre CRMB project is designed to enhance water quality and wetland function by eliminating agricultural drainage and removing cattle, by grading and planting pasture areas to restore or create natural communities, by treating and managing exotic and nuisance vegetation on native lands, and by implementing a long-term management program, including prescribed fires. -

Domacios Foliares En Rubiáceas Argentinas

Bol. Soc. Argent. Bot. 50 (4) 2015 M. F. Romero et al. - Domacios foliares en RubiáceasISSN argentinas 0373-580 X Bol. Soc. Argent. Bot. 50 (4): 493-514. 2015 ESTUDIOS MORFO-ANATÓMICOS DE DOMACIOS FOLIARES EN RUBIÁCEAS ARGENTINAS MARÍA FLORENCIA ROMERO1, ROBERTO SALAS y ANA MARIA GONZALEZ Summary: Morpho-anatomic studies of leaf domatia in Argentinian Rubiaceae. This paper deals with the study of leaf domatia in Argentine Rubiaceae, which are common morphogenetic structures on the underside of the leaves of woody plants, which can establish mutual relations with mites or ants. Tufts of hair, pockets, cavities and crypts: many families are classified into types common relatively well preserved. Around 290 families of “dicots” have domatia, Rubiaceae being the best represented with all known and transitional types. Domestic classification by molecular data, Rubiaceae divided into three subfamilies: Rubioideae, Ixorideae and Cinchonoideae. In Argentina inhabit 41 genera and 132 species of Rubiaceae, of which 34 are woody (27%). As result, tree domatia types were found: tuft of hair, pockets and crypt, present in 14 species of Rubiaceace. It is mentioned for the first time a domatia in a vine species of Manettia. The results were compared with recent molecular studies; this confirmed the plesiomorphic condition thereof, since different types are common to the three subfamilies almost all the tribes of the family. Based on this sampling, the following tribes completely lack domatia: Anthospermeae, Rubieae, Paederieae and Pavetteae. Key words: Anatomy, domatia, idioblasts, mites, Rubiaceae. Resumen: Este trabajo estudia los domacios foliares en Rubiáceas argentinas, los cuales son estructuras morfogenéticas frecuentes en el envés de las hojas de plantas leñosas, que permiten establecer relaciones mutualistas con ácaros u hormigas. -

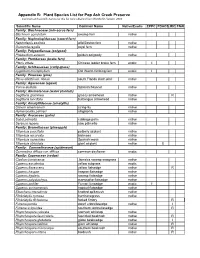

Appendix B: Plant Species List for Pop Ash Creek Preserve Common and Scientifc Names for This List Were Obtained from Wunderlin Hansen, 2003

Appendix B: Plant Species List for Pop Ash Creek Preserve Common and scientifc names for this list were obtained from Wunderlin Hansen, 2003 Scientific Name Common Name Native/Exotic EPPC FDACS IRC FNAI Family: Blechnaceae (min-sorus fern) Blechnum serrulatum swamp fern native Family: Nephrolepidaceae (sword fern) Nephrolepis exaltata wild Boston fern native Osmunda regalis royal fern native Family: Polypodiaceae (polypod) Phlebodium aureum golden polypody native Family: Pteridaceae (brake fern) Pteris vittata Chinese ladder brake fern exotic II Family: Schizaeaceae (curly-grass) Lygodium microphyllum Old World climbing fern exotic I Family: Pinaceae (pine) Pinus elliottii var. densa south Florida slash pine native Family: Agavaceae (agave) Yucca aloifolia Spanish bayonet native Family: Alismataceae (water plantain) Sagittaria graminea grassy arrowhead native R Sagittaria lancifolia bulltongue arrowhead native Family: Amaryllidaceae (amaryllis) Crinum americanum string-lily native Hymenocallis palmeri alligatorlily native Family: Arecaceae (palm) Sabal palmetto cabbage palm native Serenoa repens saw palmetto native Family: Bromeliaceae (pineapple) Tillandsia paucifolia potbelly airplant native Tillandsia recurvata ballmoss native Tillandsia usneoides Spanish moss native Tillandsia utriculata giant airplant native E Family: Commelinaceae (spiderwort) Commelina diffusa var. diffusa common dayflower exotic Family: Cyperaceae (sedge) Cladium jamaicense Jamaica swamp sawgrass native Cyperus esculentus yellow nutgrass exotic Cyperus flavescens -

Sssiiisssttteeemmmaaa Dddeee

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE DDOOCCTTOORRAADDOO CCOOOOPPEERRAADDOO DDEESSAARRRROOLLLLOO SSOOSSTTEENNIIIBBLLEE::: MMAANNEEJJOOSS FFOORREESSTTAALL YY TTUURRÍÍÍSSTTIIICCOO UUNNIIIVVEERRSSIIIDDAADD DDEE AALLIIICCAANNTTEE,,, EESSPPAAÑÑAA YY UUNNIIIVVEERRSSIIIDDAADD DDEE PPIIINNAARR DDEELL RRÍÍÍOO,,, CCUUBBAA TTEESSIIISS EENN OOPPCCIIIÓÓNN AALL GGRRAADDOO CCIIIEENNTTÍÍÍFFIIICCOO DDEE DDOOCCTTOORR EENN EECCOOLLOOGGÌÌÌAA SSIISSTTEEMMAA DDEE CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN AARRTTIIFFIICCIIAALL DDEE LLAASS MMAAGGNNOOLLIIAATTAASS SSIINNÁÁNNTTRROOPPAASS DDEE CCUUBBAA AASSPPIIIRRAANNTTEE::: LLiiicc... PPeeddrrroo PPaabbllloo HHeerrrrrreerrraa OOllliiivveerrr IIInnvveesstttiiiggaaddoorrr AAuuxxiiillliiiaarrr CCeenntttrrroo NNaacciiioonnaalll ddee BBiiiooddiiivveerrrssiiiddaadd IIInnsstttiiitttuutttoo ddee EEccoolllooggíííaa yy SSiiissttteemmáátttiiiccaa MMiiinniiissttteerrriiioo ddee CCiiieenncciiiaass,,, TTeeccnnoolllooggíííaa yy MMeeddiiioo AAmmbbiiieenntttee TTUUTTOORREESS::: CCUUBBAA DDrrraa... NNaannccyy EEssttthheerrr RRiiiccaarrrddoo NNááppoollleess IIInnvveesstttiiiggaaddoorrr TTiiitttuulllaarrr CCeenntttrrroo NNaacciiioonnaalll ddee BBiiiooddiiivveerrrssiiiddaadd IIInnsstttiiitttuutttoo ddee EEccoolllooggíííaa yy SSiiissttteemmáátttiiiccaa MMiiinniiissttteerrriiioo ddee CCiiieenncciiiaass,,, TTeeccnnoolllooggíííaa yy MMeeddiiioo AAmmbbiiieenntttee EESSPPAAÑÑAA DDrrr... AAnnddrrrééuu BBoonneettt IIInnvveesstttiiiggaaddoorrr TTiiitttuulllaarrr DDeeppaarrrtttaammeenntttoo ddee EEccoolllooggíííaa UUnniiivveerrrssiiiddaadd ddee AAllliiiccaanntttee CCUUBBAA -

George J. Wilder Jean M. Mccollom Naples Botanical Garden Natural Ecosystems 4820 Bayshore Drive 985 Sanctuary Road Naples, Florida 34112-7336, U.S.A

A FLORISTIC INVENTORY OF CORKSCREW SWAMP SANCTUARY (COLLIER COUNTY AND LEE COUNTY), FLORIDA, U.S.A. George J. Wilder Jean M. McCollom Naples Botanical Garden Natural Ecosystems 4820 Bayshore Drive 985 Sanctuary Road Naples, Florida 34112-7336, U.S.A. Naples, Florida 34120-4800, U.S.A [email protected] [email protected] ABSTRACT Documented presently as growing wild within Corkscrew Swamp Sanctuary (Collier Co. and Lee Co., Florida, U.S.A) are individuals of 126 families, 401 genera, 756 species, and 773 infrageneric taxa of vascular plants. Those data, combined with records from previous workers, yield a total of 770 species and 787 infrageneric taxa documented for the Sanctuary. Of the 773 infrageneric taxa documented presently, 611 (79.0%) are native to Florida. Herein, seven main kinds of habitats are recognized for the study area, and individual taxa inhabit one or more of those habitats. Twenty-nine presently reported infrageneric taxa are listed as Endangered (16 taxa) or Threatened in Florida (13 taxa). For South Florida, 36 infrageneric taxa listed as Extirpated (3 taxa), as Historical (5 taxa), or as Critically Imperiled (28 taxa) were documented during this study. RESUMEN Existen documentados individuos de 126 familias, 401 géneros, 756 especies, y 773 taxa infragenéricos de plantas vasculares que actual- mente crecen silvestres en Corkscrew Swamp Sanctuary (Collier Co. y Lee Co., Florida, U.S.A). Estos datos, combinados con los registros de investigadores anteriores, dan un total de 770 especies y 787 taxa infragenéricos documentados para el Sanctuary. De los 773 taxa infra- genéricos documentados actualmente, 611 (79.0%) son nativos de Florida.