Quand Les Greniers Se Remplissent

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

De La Création D'une Station De Recherche

De la création d’une station de recherche au renforcement des capacités des producteurs: L’experience de la Fondation Syngenta au Mali Bino Témé,i Oumar Niangado,ii Samba Traoré,iii Salif Kanté,iv Abstract [To be completed] 1. Introduction Depuis une vingtaine d’année la Fondation Syngenta pour une Agriculture Durable (FSAD) appuie la Station de Recherche Agricole de Cinzana (SRAC) dans sa mission de contribuer a l’amélioration de la productivité agricole des zones semi-arides en vue de promouvoir le bien être des populations. La SRAC est une des 8 stations principales de recherche de l’Institut d’Economie Rurale (IER). D’une superficie de 277 ha, elle est située dans la commune rurale de Cinzana à 45 km de Ségou. Situé à 5 km seulement de la route nationale bitumée N° 6, son accès est très facile. Principale Station de recherche sur le mil au Mali, elle dépend du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Niono un des six (6) centres régionaux de recherche de l’IER depuis sa restructuration en 1992. L’IER, créé depuis 1960, est la plus grande et la plus ancienne institution de recherche du Système National de Recherche Agronomique (SNRA) du Mali. Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique, disposant d’une large autonomie financière et de gestion de ses programmes et activités de recherche, l’IER s’est développé grâce à un effort soutenu de formation de ses chercheurs, avec l’ambition de couvrir les besoins de recherche du Mali. Il est sous la tutelle d’un Conseil d’Administration et dispose d’un organe consultatif, le Comité National de La Recherche Agronomique (CNRA), qui coordonne la programmation et l’évaluation des activités de recherche et gère, sous l’autorité du Conseil d’Administration, les fonds publics destinés à la recherche. -

Régions De SEGOU Et MOPTI République Du Mali P! !

Régions de SEGOU et MOPTI République du Mali P! ! Tin Aicha Minkiri Essakane TOMBOUCTOUC! Madiakoye o Carte de la ville de Ségou M'Bouna Bintagoungou Bourem-Inaly Adarmalane Toya ! Aglal Razelma Kel Tachaharte Hangabera Douekiré ! Hel Check Hamed Garbakoira Gargando Dangha Kanèye Kel Mahla P! Doukouria Tinguéréguif Gari Goundam Arham Kondi Kirchamba o Bourem Sidi Amar ! Lerneb ! Tienkour Chichane Ouest ! ! DiréP Berabiché Haib ! ! Peulguelgobe Daka Ali Tonka Tindirma Saréyamou Adiora Daka Salakoira Sonima Banikane ! ! Daka Fifo Tondidarou Ouro ! ! Foulanes NiafounkoéP! Tingoura ! Soumpi Bambara-Maoude Kel Hassia Saraferé Gossi ! Koumaïra ! Kanioumé Dianké ! Leré Ikawalatenes Kormou © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA N'Gorkou N'Gouma Inadiatafane Sah ! ! Iforgas Mohamed MAURITANIE Diabata Ambiri-Habe ! Akotaf Oska Gathi-Loumo ! ! Agawelene ! ! ! ! Nourani Oullad Mellouk Guirel Boua Moussoulé ! Mame-Yadass ! Korientzé Samanko ! Fraction Lalladji P! Guidio-Saré Youwarou ! Diona ! N'Daki Tanal Gueneibé Nampala Hombori ! ! Sendegué Zoumané Banguita Kikara o ! ! Diaweli Dogo Kérengo ! P! ! Sabary Boré Nokara ! Deberé Dallah Boulel Boni Kérena Dialloubé Pétaka ! ! Rekerkaye DouentzaP! o Boumboum ! Borko Semmi Konna Togueré-Coumbé ! Dogani-Beré Dagabory ! Dianwely-Maoundé ! ! Boudjiguiré Tongo-Tongo ! Djoundjileré ! Akor ! Dioura Diamabacourou Dionki Boundou-Herou Mabrouck Kebé ! Kargue Dogofryba K12 Sokora Deh Sokolo Damada Berdosso Sampara Kendé ! Diabaly Kendié Mondoro-Habe Kobou Sougui Manaco Deguéré Guiré ! ! Kadial ! Diondori -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección

Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

M650kv1906mlia1p-Mliadm22302-Koulikoro.Pdf (French (Français))

RÉGION DE KOULIKORO - MALI Map No: MLIADM22302 9°0'W 8°0'W 7°0'W 6°0'W M A U R I T A N I E ! ! ! Mo!ila Mantionga Hamd!allaye Guirel Bineou Niakate Sam!anko Diakoya ! Kassakare ! Garnen El Hassane ! Mborie ! ! Tint!ane ! Bague Guessery Ballé Mou! nta ! Bou!ras ! Koronga! Diakoya !Palaly Sar!era ! Tedouma Nbordat!i ! Guen!eibé ! Diontessegue Bassaka ! Kolal ! ! ! Our-Barka Liboize Idabouk ! Siramani Peulh Allahina ! ! ! Guimbatti Moneke Baniere Koré ! Chedem 1 ! 7 ! ! Tiap! ato Chegue Dankel Moussaweli Nara ! ! ! Bofo! nde Korera Koré ! Sekelo ! Dally ! Bamb!oyaha N'Dourba N 1 Boulal Hi!rte ! Tanganagaba ! S É G O U ! Djingodji N N ' Reke!rkaye ' To!le 0 Boulambougou Dilly Dembassala 0 ° ! ! ! ° 5 ! ! 5 1 Fogoty Goumbou 1 Boug!oufie Fero!bes ! Mouraka N A R A Fiah ! ! Dabaye Ourdo-Matia G!nigna-Diawara ! ! ! Kaw! ari ! Boudjiguire Ngalabougou ! ! Bourdiadie Groumera Dabaye Dembamare ! Torog! ome ! Tarbakaro ! Magnyambougou Dogofryba K12 ! Louady! Cherif ! Sokolo N'Tjib! ougou ! Warwassi ! Diabaly Guiré Ntomb!ougou ! Boro! dio Benco Moribougou ! ! Fallou ! Bangolo K A Y E S ! Diéma Sanabougou Dioumara ! ! ! Diag! ala Kamalendou!gou ! Guerigabougou ! Naou! lena N'Tomodo Kolo!mina Dianguirdé ! ! ! ! Mourdiah ! N'Tjibougou Kolonkoroba Bekelo Ouolo! koro ! Gomitra ! ! Douabougou ! Mpete Bolib! ana Koira Bougouni N16 ! Sira! do Madina-Kagoro ! ! N'Débougou Toumboula Sirao!uma Sanmana ! ! ! Dessela Djemene ! ! ! Werekéla N8 N'Gai Ntom! ono Diadiekabougou ! ! Dalibougou !Siribila ! ! Barassafe Molodo-Centre Niono Tiemabougou ! Sirado ! Tallan ! ! Begn!inga ! ! Dando! ugou Toukoni Kounako Dossorola ! Salle Siguima ! Keke Magassi ! ! Kon!goy Ou!aro ! Dampha Ma!rela Bal!lala ! Dou!bala ! Segue D.T. -

MALI - REGION DE SEGOU Cercle De Ségou - Carte De Référence

MALI - REGION DE SEGOU Cercle de Ségou - Carte de référence .! Tantani ! ! Godji Tourela ! Godji-koro ! ! Tomono ! Daouna Niono Ouerde .! ! Sagala N'galamana (!!! Dianiguele Toban ! Macina Barambiela .! ! Diedougou Boureme Were Fabougou Camp Peulh ! ! Doura ! ! Baya Were (!! ! Toima ! ! Markabougou Fraction Akotef Fabougou ! ! ! ! M'pewanicoura Lamini Were Ndianabougou ! ! Diawere Tossouma N'dotila ! ! Sissako ! Yebougou Kango ! Sangolola ! Zafina ! Bodjana ! ! ! Nehou Niampiena Were Niougou Sanamadougou Marka ! Dougabougou Koroni ! ! ! ! Torola Chokoun Niampiena ! ! ! Kolobele !! Dona Tountouroubala ! Rozodaka ! ! Dionkebougou ! Diassa ! ! Senekou Markani-were Dougabougou Sinka Were ! ! Dongoma ! Mieou ! ! Sabalibougou ! Balle Banougou (! ! ! Flawere ! ! Kayeka Dagua Fonona ! Sonogo Missiribougou ! Nierila! ! ! ! ! Diado !Chiemmou Dola Ngolobabougou Moctar-were ! ! Diessourna Teguena ! Banga Boumboukoro ! Saou ! Barkabougou ! Sibila ! ! ! ! N'tikithiona ! Gawatou ! (!! Diarrabougou ! ! Niadougou Tinigola Thiongo ! ! Founebougou Soualibougou N'diebougou Babougou-koroni ! N'gabakoro Adama-were Ndofinena ! ! ! Zaman Were ! ! ! ! ! Dianabougou Kationa ! Ladji-were Campement Tilwate ! ! Point A ! Drissa Were Koro ! ! ! Dlaba Banna! ! ! Welintiguila Bozo ! ! ! ! ! !! ! Gomabougou Zorokoro-were ! ! Sorona Temou ! Soungo ! Babougou ! Foba Sosse Bamanan Zoumana-were !! Daouna Thin Dialakoro ! ! ! ! Boureima-were ! ! M'balibougou Thio (! Sansanding Sama ! ! Djibougou ! ! Songolon ! Diao - Were Falinta ! Sarkala-were ! Gomakoro ! Nakoro Nonongo -

Evaluation Finale Du Programme Gouvernance Locale Redevable Au Mali

Evaluation finale du Programme Gouvernance Locale Redevable au Mali Octobre 2020 Evaluation finale du Programme Gouvernance Locale Redevable au Mali Evaluateurs Bertus Wennink (KIT Amsterdam) Amagoin Keïta (Groupe ODYSSEE Bamako) Brahima Fomba (Groupe ODYSSEE Bamako) Institution responsable pour l’évaluation finale Royal Tropical Institute (KIT) Mauritskade 63 1092 AD Amsterdam The Netherlands Photos de la couverture : PGLR Evaluation finale du Programme Gouvernance Locale Redevable au Mali - Octobre 2020 2 / 63 Sommaire Résumé 7 1 Introduction 10 2 Evaluation finale 10 2.1 Objectifs 10 2.2 Méthodologie 11 2.3 Limites de la méthodologie 12 3 Programme Gouvernance Locale Redevable 12 3.1 Contexte et justification 12 3.2 Théorie de changement et cadre logique 13 3.3 Stratégie d’intervention 15 3.4 Risques identifiés et mesures d’atténuation 17 3.5 Dispositif d’intervention et de gestion 17 4 Principaux activités et résultats du PGLR 19 4.1 Un mouvement pérenne (une culture) de jeunes citoyens et citoyennes actifs et engagés dans la gouvernance est en marche 19 4.2 Les citoyens et citoyennes ont accru leur influence (contrôle citoyen) sur les décisions locales 21 4.3 Les autorités locales et les OGSP sont plus redevables dans la gestion des fonds et des services publics 21 4.4 Les activités culturelles, sportives et innovantes portées par les jeunes ont augmenté / ont été développés 23 4.5 Les initiatives de prévention et de gestion des conflits concernant les ressources naturelles et le foncier ont augmenté 25 4.6 Améliorer la gestion des -

PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period

Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ............................................................................................... -

Région De Segou-Mali

! ! ! RÉGION DE SEGOU - MALI ! Map No: MLIADM22304 7°0'W 6°0'W 5°0'W 4°0'W M A U R I T A N I E !Ambiri-Habe Tissit ! CER CLE S E T CO M MU NE S D E SÉ GO U ! Enghem ! Nourani ! Gathi-Loumo ! Boua Moussoule SÉGOU BLA El Massouka 30 Communes 17 Communes ! ! Korientzé RÉGION DE SÉGOU Kolima ! ! Fani ! ! BellenYouwarou ! ! Guidio-Saré Kazangasso Koulandougou Sansanding ! ! Togou Touna ! P Chef-lieu Région Route Principale ! Dougabougou ! Korodougou Boussin Diena ! Diona Yangasso ! ! Chef-lieu Cercle Route Secondaire ! ! Sibila ! ! ! Tiemena Kemeni Gueneibé Zoumane ! ! ! Nampala NKoumandougou !Sendegué ! ! Farakou Massa Niala Dougouolo Chef-lieu Commune Piste ! ! ! ! Dioro ! ! ! ! ! Samabogo ! Boumodi Magnale Baguindabougou Beguene ! ! ! Dianweli ! ! ! Kamiandougou Village Frontière Internationale Bouleli Markala ! Toladji ! ! Diédougou 7 ! Diganibougou ! Falo ! Tintirabe ! ! Diaramana ! Fatine Limite Région ! ! Aéroport/Aérodrome Souba ! Belel !Dogo ! ! ! Diouna 7 ! Sama Foulala Somasso ! Nara ! Katiéna Farako ! Limite Cercle ! Cinzana N'gara ! Bla Lac ! ! Fleuve Konodimini ! ! Pelengana Boré Zone Marécageuse Massala Ségou Forêts Classées/Réserves Sébougou Saminé Soignébougou Sakoiba MACINA 11 Communes Monimpébougou ! N Dialloubé N ' ! ' 0 0 ° ° 5 C!ette carte a été réalisée selon le découpage administratif du Mali à partir des SAN 5 1 doGnnoéuems bdoe ula Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). N I O N O 25 Communes Macina 1 Kokry Centre !Borko ! Sources: ! Souleye ! ! Konna Boky Were ! ! - Direction Nationale des Collectivités -

S2mv1905mlia0l-Mliadm223-Mali.Pdf

CARTE ADMINISTRATIVE - MALI Map No: MLIADM223 12°0'W 10°0'W 8°0'W 6°0'W 4°0'W 2°0'W 0°0' 2°0'E 4°0'E !! El Mzereb RÉPUBLIQUE DU MALI CARTE DE RÉFÉRENCE !^ Capitale Nationale Route Principale Ts!alabia Plateau N N ' ' 0 0 ° ° 4 ! 4 2 .! Chef-lieu Région Route Secondaire 2 ! ! Chef-lieu Cercle Frontière Internationale ! Dâyet Boû el Athem ! Chef-lieu Commune Limite Région ! Teghaza 7 Aéroport Fleuve Réserve/Forêts Classées Lac Zone Marécageuse ! A L G É R I E ! Bir Chali Cette carte a été réalisée selon le découpage administratif du Mali à partir des données de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). ! Taoudenni ! Sources: Agorgot - Direction Nationale des Collectivités Territroriales (DNCT), Mali - Esri, USGS, NOAA - Open Street Map !In Dagouber Coordinate System: Geographic N N ' ! ' 0 Datum : WGS 1984 El Ghetara 0 ° ° 2 2 2 2 1:2,200,000 0 100 200 Tazouikert ! ! Kilometres ! ! Bir Ouane Tamanieret Oumm El Jeyem ! ! ! In-Afarak http://mali.humanitarianresponse.info El Ksaib Tagnout Chagueret ! In Techerene ! Foum El Alba ! ! Amachach Kal Tessalit ! ! Tessalit Taounnant In Echai ! ! N N ' Boughessa! ' 0 0 ° ° 0 ! ! 0 2 ! 2 ! Tanezrouft pist Tinzawatène Kal Tadhak Telakak ! T O M B O U C T O U Taghlit ! Bezzeg Tin Tersi ! K I D A L ! Iradjanatene Tassendjit! ! Tin Ezeman ! Tin Karr ! Aguel-Hoc Ouan Madroin! ! ! Adrar Tin Oulli Inabag ! ! Tafainak ! El M! raiti ! Inabag Kal Relle Tadjmart Avertissement: Les limites, les noms et les désignations utilisés sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ! Abeïbara Elb Techerit ! ou acceptation officielle des Nations Unies. -

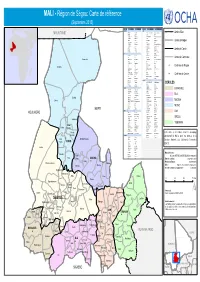

Mli0003 Ref Region De Segou A3 09092013

MALI - Région de Ségou: Carte de référence (Septembre 2013) CERCLE COMMUNE CHEF LIEU CERCLE COMMUNE CHEF LIEU BARAOUELI SAN BARAOUELI Baraouéli BARAMANDOUGOU Baramandougou Limite d'Etat MAURITANIE BOIDIE Boidié DAH Dah DOUGOUFIE Dougoufié DIAKOUROUNA Diakourouna Nerissso GOUENDO Gouendo DIELI Diéli KALAKE Kalaké DJEGUENA Djéguena Limite de Région KONOBOUGOU Konobougou FION Fion N'GASSOLA N'Gassola KANIEGUE Dioundiou Konkankan SANANDO Sanando KARABA Karaba Kagoua SOMO Somo KASSOROLA Nianaso TAMANI Tamani KAVA Kimparana Limite de Cercle TESSERELA Tesserla MORIBILA Moribila‐Kagoua BLA N'GOA N'Goa BENGUENE Beguené NIAMANA Niamana Sobala BLA Bla NIASSO Niasso Limite de Commune Nampalari DIARAMANA Diaramana N'TOROSSO N'Torosso Bolokalasso DIENA Diéna OUOLON Ouolon DOUGOUOLO Dougouolo SAN San FALO Falo SIADOUGOU Siélla .! Chef-lieu de Région Dogofry FANI Fani SOMO Somo KAZANGASSO Kazangasso SOUROUNTOUNA Sourountouna KEMENI Kémeni SY Sy KORODOUGOU Nampasso TENE Tené ! KOULANDOUGOU N'Toba TENENI Ténéni Chef-lieu de Cercle NIALA Niala TOURAKOLOMBA Toura‐Kalanga SAMABOGO Samabogo WAKY Waki1 SOMASSO Somasso SEGOU TIEMENA Tiémena BAGUIDADOUGOU Markanibougou TOUNA Touna BELLEN Sagala CERCLES YANGASSO Yangasso BOUSSIN Boussin MACINA CINZANA Cinzana Gare BOKY WERE Boky‐Weré DIGANIBOUGOU Digani BARAOUELI FOLOMANA Folomana DIORO Dioro KOKRY Kokry‐Centre DIOUNA Diouna KOLONGO Kolongotomo DJEDOUGOU Yolo BLA Diabaly MACINA Macina DOUGABOUGOU Dougabougou Koroni MATOMO Matomo‐Marka FARAKO Farako Sokolo MONIMPEBOUGOU Monimpébougou FARAKOU MASSA Kominé MACINA -

Consolidated 2017 Detailed Implementation Plan (DIP) for the Drylands Development Programme (Drydev)

Consolidated 2017 Detailed Implementation Plan (DIP) for the Drylands Development Programme (DryDev) A Farmer Led Programme to Enhance Water Management, Food Security, and Rural Economic Development in the Drylands of Burkina Faso, Mali, Niger, Ethiopia, and Kenya ***2017*** Contents ACRONYMS ................................................................................................................................................................................. 3 1. Introduction ..................................................................................................................................................................... 6 2. ICRAF Coordination Detailed Implementation Plan, 2017 ........................................................................... 8 2.1 Summary of Lessons Learned from 2016 ......................................................................................................... 8 2.2 Key Priorities for 2017 .............................................................................................................................................. 8 2.2.1 Staffing Changes .................................................................................................................................................. 8 2.2.2 Main Coordination Focus for 2017 .............................................................................................................. 9 2.3 Description of Activities by Coordination Support Area (CSA) for 2017 ............................................. 9 -

Site Atlas Correct Citation: Sijmons K., Kiplimo J., Förch W., Thornton P.K., Moussa, A.S

Francesco Fiondella Francesco CCAFS site atlas UsambaraSegou / Cinzana TanzaniaMali CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) Site AtlasSite Correct citation: Sijmons K., Kiplimo J., Förch W., Thornton P.K., Moussa, A.S. and Zougmoré, R. (2013). CCAFS Site Atlas – Segou / Cinzana. CCAFS site atlas series. The CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark. Available online at: www.ccafs.cgiar.org Titles in this series aim to disseminate interim climate change, agriculture and food security research and practices and stimulate feedback from the scientific community. This document is published by the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) which is a strategic partnership between CGIAR and Future Earth. CCAFS is supported by the CGIAR Fund, the Danish International Development Agency (DANIDA), the Australian Government Overseas Aid Program (AusAid), Irish Aid, Environment Canada, the Ministry of Foreign Affairs for the Netherlands, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), UK Aid, the Government of Russia, and the European Union (EU). The Program is carried out with technical support from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) Contact: CCAFS Coordinating Unit - Faculty of Science, Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen, Rolighedsvej 21, DK-1958 Frederiksberg C, Denmark. Tel: +45 35331046; Email: [email protected] Creative Commons License This Atlas is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial–NoDerivs 3.0 Unported License. Articles appearing in this publication may be freely quoted and reproduced provided the source is acknowledged. No use of this publication may be made for resale or other commercial purposes.