BSR 2014 Charente PDF 4 MO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tusson Et Alentours, Des Origines Au Xviiie Siècle

DU MÊME AUTEUR On a assassiné M. le Maire (roman). Éd. Mignard, Paris. Le Mort jouait de la clarinette (roman). Éd. Mignard, Paris. Contes à mes neveux. Éd. Lorelle, Ruffec. Avec une préface du colonel Rémy (ouvrage couronné par l'Académie française). Contes de mon curé. Éd. Noblet. Avec une préface de Michel de Saint-Pierre. Dire l'Angélus. Éd. Mignard. Honoré d'une bénédiction spéciale de SS Jean XXIII. Vers la Corée interdite. Pierre Aumaître, martyr. Éd. Lorelle. L'humour en soutane, en collaboration avec Hervé Nègre. Éd. Fayard (traduit en italien, allemand et espagnol). (Tous ces ouvrages sont épuisés.) Tusson et alentours au XVIII siècle. Du lérot, éditeur, Tusson, 1986. En préparation : Tusson moderne et souvenirs. ROGER DUCOURET TUSSON ET ALENTOURS des origines au XVIII siècle DU LÉROT, éditeur RUE DU LOGIS, TUSSON, CHARENTE © ÉDITIONS DU LÉROT, 1989. A Madame la baronne De Barthélemy de Gramont, hommage déférent et bien cordial de ces pages auxquelles elle s'est intéressée. R.D. LETTRE DÉDICATOIRE Chers amis, C'est encore à vous, mes chers anciens paroissiens, que je dédie les pages de cette trilogie sur Tusson. Déjà vous avez lu Tusson et alentours au XVIII siècle dont le but, en bouscu- lant quelque peu l'ordre chronologique, était de vous prépa- rer à l'anniversaire des événements que nous allons commé- morer (1789-1989) — qui vit chez nous de si profonds bouleversements. Maintenant voici Tusson et alentours des origines au XVIII siècle. Ensuite, si Dieu le veut, il y aura le Tusson moderne. Et la boucle sera bouclée... Nous faisons mentir un certain adage qui atteste que «les peuples heureux n'ont pas d'histoire». -

Dossier De Demande D'autorisation Unique

Projet de Parc éolien de La Couture Communes de Lupsault, Les Gours et Oradour Département de la Charente (16) DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE o 1. CERFA o 2. Sommaire inversé o 3. Description de la demande o 4. Etude d’impact o 5. Etude de danger Etude de danger Approbation de construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité (dossier liaisons électriques) o 6. Document demandé au titre du code de l’urbanisme o 7. Document demandé au titre du code de l’environnement o 8. Accords / Avis consultatif VALOREM est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 pour les activités suivantes : prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables. Projet de parc éolien de La Couture – 3. Description de la demande – LA COUTURE ENERGIES Sommaire A. Identité du demandeur ................................................................................................................... 3 1. Identité de la maison mère ............................................................................................................. 4 2. Identité de la filiale en charge de l’exploitation pour le compte de La Couture Energies ............. 5 3. Identité de la filiale en charge de la maintenance pour le compte de La Couture Energies .......... 5 B. Localisation de l’installation ............................................................................................................ 6 C. Nature et volumes -

LR 11 HORAIRES Du 1/09/2020 Au 31/08/2021

LR 11 HORAIRES du 1/09/2020 au 31/08/2021 Période scolaire LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV - S LMMJV LMMJVS LMMJV Période petites vacances - LMMJV - - LMMJV S LMMJV LMMJVS LMMJV Période vacances été - LMMJV - - LMMJV S LMMJV LMMJV LMMJV GARE SNCF (Rue J. Rémon - Entrée Parking) --- --- 6.50 7.00 7.20 --- --- --- --- CHALAIS LE FAGNARD (N°64 Rte de Bzx - RD731 - AB) --- --- 6.52 7.03 7.23 --- --- --- --- ALVÉOLE (RD731) --- --- --- 7.06 7.26 --- --- --- --- BARDENAC ÉGLISE --- --- 7.00 --- --- --- --- --- --- PLACE DES MARRONNIERS (AB) --- --- 7.05 7.12 7.32 --- --- --- --- BROSSAC GARE (Garage Renault) --- --- 7.07 7.14 7.34 --- --- --- --- PASSIRAC LA PETITE GARE (AB) --- --- 7.12 7.15 7.35 --- --- --- CHILLAC ANCIENNE MAIRIE (Monument aux morts) --- --- 7.15 --- --- --- --- --- --- CHEZ MOREAU (Cf RD68/VC - 1er Cf) --- --- 7.19 --- --- --- --- --- --- BERNEUIL PLACE DES TILLEULS (RD68 - AB) --- --- 7.20 --- --- --- --- --- --- GRANGE (Cf RD128/VC) --- --- 7.21 --- --- --- --- --- --- CHEZ CHAGNAUD (RD128) --- --- 7.22 --- --- --- --- --- --- CHEZ CARTIER (RD731 - Dég.) --- --- 7.24 7.24 7.44 --- --- --- --- LA CROIX BELET (RD731 - AB) --- --- 7.25 7.25 7.45 --- --- --- --- CONDÉON ÉGLISE (RD731) --- --- 7.27 7.27 7.47 --- --- --- --- LOTISSEMENT LA TORTE (Cf VC) --- --- 7.28 --- --- --- --- --- --- LA FENETRE (Cf VC chez Février) --- --- 7.29 --- --- --- --- --- --- LES OLIVIERS CF VC --- --- 7.31 --- --- --- --- --- --- LE CASSIS (VC - Maison N°151) --- --- 7.32 --- --- --- --- --- --- REIGNAC CHEZ DESMARD (D 14 - Encoche Ab n°92) 7.33 --- -

Compétence Géographique Du Sista Sur Le Département

ORADOUR-FANAIS LA LONDIGNY FORÊT- PLEUVILLE ABZAC DE-TESSÉ LES ADJOTS MONTJEAN ST-MARTIN- DU-CLOCHER THEIL- EPENÈDE RABIER VILLIERS- TAIZÉ-AIZIE LESSAC LA LE-ROUX BRILLAC LA BERNAC PAIZAY- MAGDELEINE LE BOUCHAGE CHÈVRERIE HIESSE NAUDOUIN- EMBOURIE RUFFEC EMPURÉ VILLEFAGNAN BIOUSSAC BENEST LA FAYE CONDAC NANTEUIL- CONFOLENS ESSE VIEUX- ALLOUE EN-VALLÉE BRETTES RAIX RUFFEC LONGRÉ VILLEGATS BARRO LESTERPS COURCÔME VERTEUIL- ANSAC- S T- CHAMPAGNE- SUR-CHARENTE ST-COUTANT SUR-VIENNE CHRISTOPHE MOUTON SOUVIGNÉ TUZIE MONTROLLET LES ST-GEORGES GOURS SALLES-DE- LE AMBERNAC BESSÉ POURSAC ST-FRAIGNE VILLEFAGNAN VIEUX-CÉRIER ST-MAURICE-DES-LIONS CHARMÉ ST-GOURSON CHENON CHASSIECQ TURGON EBRÉON LE LUPSAULT COUTURE SAULGOND LONNES ST-SULPICE- GRAND- ST-LAURENT- BRIGUEUIL TUSSON MANOT JUILLÉ AUNAC-SUR- DE-RUFFEC MADIEU DE-CÉRIS BARBEZIÈRES CHARENTE BEAULIEU- PARZAC ORADOUR LIGNÉ SUR-SONNETTE MOUTONNEAU ROUMAZIÈRES- RANVILLE- VILLEJÉSUS FONTENILLE VENTOUSE CHABRAC LOUBERT BREUILLAUD LICHÈRES CHIRAC LUXÉ AIGRE ST-FRONT S T- FONTCLAIREAU VERDILLE FOUQUEURE GROUX CELLEFROUIN ST-CLAUD MOUTON MONS MANSLE VALENCE LA VILLOGNON NIEUIL ETAGNAC LA PÉRUSE ST-CIERS- TÂCHE AUGE- CELLETTES PUYRÉAUX MARCILLAC- AMBÉRAC SUR- EXIDEUIL ST-MÉDARD LANVILLE MAINE- BONNIEURE LUSSAC CHABANAIS BONNEVILLE COULONGES DE-BOIXE NANCLARS VAL-DE- GENOUILLAC ST-MARY ANVILLE LA VERVANT BONNIEURE SUAUX CHASSENON CHAPELLE SURIS GOURVILLE XAMBES ST-QUENTIN- AUSSAC- CHASSENEUIL- MAZIÈRES SUR-CHARENTE MONTIGNÉ VADALLE SUR-BONNIEURE VOUHARTE VILLEJOUBERT COULGENS GENAC-BIGNAC LES PINS PRESSIGNAC -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx

Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Horaires Et Tarifs Plan D'accès Contact Animations Saint-Fraigne

Saint-Fraigne - Charente (16) Animations Réservations nécessaires Horaires et tarifs JUILLET AOÛT er Mission hérisson Ateliers vacances Ouvert du 1 juillet au 11 octobre 2020 avec la LPO Jeudi 6 août de 15h à 16h30 Du mercredi au dimanche Accueil des groupes Samedi 11 juillet de 14h à 17h Viens fabriquer ton étoile en osier, de 13h à 19h le matin sur réservation à partir de 7 ans. (18h à partir du 15 septembre) Arrêt de la billetterie 30 min Secret nature TARIF : 4,50 € Dimanche 12 juillet de 9h30 à 16h30 avant la fermeture Cueillette et transformation des Ateliers vacances plantes avec Patricia Blet, herbaliste. Jeudi 13 août de 15h à 16h30 TARIF VISITE PLEIN RÉDUIT RÉDUIT GRATUIT TARIF : 45 € (comprenant Viens fabriquer ta mangeoire GROUPE ENFANTS * 5 préparations) à oiseaux, à partir de 7 ans. Jardins 4,50 € 3,50 € 2,50 € TARIF : 4,50 € Église 4,50 € 3,50 € 2,50 € ÉTÉ ACTIF Cinéma en plein air - 10 ans Land art Jeudi 13 août à 20h Église** 5 € 3,50 € 2,50 € Mercredi 15 juillet Projection du film Donne moi des Jardins+église** 6 € 5 € 2,50 € de 16h à 17h ailes organisée par l’association CRCATB. Pour enfants de 3 à 8 ans. * De 10 à 15 ans GRATUIT Journée vannerie ** Visite guidée du mercredi au vendredi, à 15h et 16h30 Jeudi 16 juillet Secret nature q de 11h à 12h : Dimanche 17 août de 9h30 à 16h30 Atelier mobile végétal, Cueillette et transformation des Infos pratiques à partir de 6 ans. plantes avec Patricia Blet, herbaliste. -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

Cahier Des Charges De L’IGP Atlantique Homologué Par L’Arrêté Du 26 Novembre 2019, Publié Au JORF Du 29 Novembre 2019

Publié au BO du MAA le 5 décembre 2019 Cahier des charges de l’IGP Atlantique homologué par l’arrêté du 26 novembre 2019, publié au JORF du 29 novembre 2019 CHAPITRE 1 – DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION 1 – Nom de l’IGP Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Atlantique », initialement reconnue « vin de pays de l’Atlantique » par le décret du 18 octobre 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2 – Mentions et unités géographiques complémentaires L’indication géographique protégée « Atlantique » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages. L’indication géographique protégée « Atlantique » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ». 3 – Description des produits 3.1 – Type de produits L’indication géographique protégée « Atlantique » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. 3.2 – Normes analytiques spécifiques Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol. 3.3 - Description organoleptique des vins Les vins rouges présentent des tanins souples et harmonieux. Ils sont équilibrés, fruités et élégants. Les vins blancs et rosés expriment pleinement la fraicheur et les arômes des cépages dont ils sont issus. Ils s’expriment avec -

Conseil Communautaire 20 SEPTEMBRE 2018 Lagarde Sur Le Né Présentation D’Entreprises

1 Conseil communautaire 20 SEPTEMBRE 2018 Lagarde sur le Né Présentation d’entreprises L.M.P. Sécurité et SECURLINE Deux entreprises en croissance, atouts pour l’attractivité économique du territoire des 4B Sud-Charente Deux entreprises un objectif : la sécurité des personnes Spécialiste de la ligne de vie ; L.M.P. Sécurité, spécialiste de la sécurité collective et individuelle pour les travaux en Bureau d’étude et fabricant de sécurisation hauteur : Une entreprise à la standard et sur-mesure : - D’installation photovoltaïque - Etude de faisabilité, pointe de la conformité - De Quai de déchetterie - Installation, - Toiture - Entretien, maintenance - Pont roulant - Formation des intervenants. - NF EN 795 2012 - … (version 2106) - Habilitation amiante Source : http://www.lmp-securite.com/ Source : http://www.lmp-securite.com/ Données clées M. GIRAUD, président des deux sociétés L.M.P Sécurité, entreprise familiale et historique, a été créée en 1998 SECURLINE a été crée en 2015 pour faire face à une montée en puissance de la partie fabrication Plus de 5 M€ de chiffre d’affaire Plus de 40 salariés qualifiés, Un réseau de distribution national avec des objectifs européens Source : www.charentelibre.fr, 29 janvier 2014 à 11h04, Photo Phil Messelet Impact sur le territoire des 4B Sud-Charente 2 investissements fonciers successifs sur la Zone de Plaisance à Barbezieux, entre 2010 et 2017, pour plus de 140 000 € H.T. Construction du siège de l’entreprise et de 2 ateliers annexes pour une surface bâtie totale de plus de 5 000 m². 43 salariés presque tous résidants, dans un rayon de 30 km autour du siège de l’entreprise. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°16-2020-054

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°16-2020-054 CHARENTE PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 16-2020-07-06-005 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 23/11/2017 portant agrément de la liste des médecins généralistes et spécialistes de la Charente (7 pages) Page 3 Direction départementale des Territoires 16-2020-07-15-004 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Charente (1 page) Page 11 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-07-17-001 - Restriction usages de l'eau : Périmètre Isle-Dronne - 20200717 (6 pages) Page 13 Direction des territoires 16-2020-07-16-003 - Arrêté modifiant l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Charente (2 pages) Page 20 Préfecture 16-2020-07-16-002 - Arrêté modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aunac (4 pages) Page 23 16-2020-07-09-006 - Arrêté portant convocation de l'assemblée électorale de la commune de Saint-Brice pour l'élection complémentaire de cinq membres du conseil municipal (3 pages) Page 28 16-2020-07-16-001 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollutions des sols dans le département de la Charente (16 pages) Page 32 16-2020-07-17-002 - Tableau liste électorale 2020 avec arrêté (35 pages) Page -

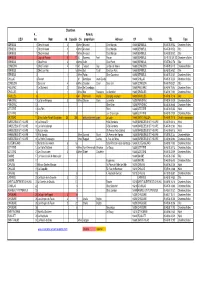

Autres Hebergement 2012

Chambres A … Nom du LIEU km Nom nb Capacité Civ propriétaire Adresse CP Ville TEL Type BERNEUIL 1 Chez Arsicaud 3 6 Mme Arsicaud Chez Marquis 16480 BERNEUIL 05.45.78.59.52. Chambre d'hôtes BERNEUIL 1 Chez Arsicaud 1 4 Mme Arsicaud Chez Marquis 16480 BERNEUIL 05.45.78.59.52. Gîte BERNEUIL 1 Chez Arsicaud 1 9 Mme Arsicaud Chez Marquis 16480 BERNEUIL 05.45.78.59.52. Gîte BERNEUIL 1 Logis de Parsais 5 12 M. Dormeau Ariel Parsais 16480 BERNEUIL 05 45 98 19 52 Chambres d'hôtes BERNEUIL 1 Chez Penet 3 8 Mme Vulfin Chez Penet 16480 BERNEUIL 05 45 78 02 78 Gîte CONDEON 1 Chez Testard 4 10 M. Testard Guy Le Bois de Maure 16360 CONDEON 05 45 78 53 15 Chambre d'hôtes BERNEUIL 2 Chez Les Rois 18 Mme Gail Todd Chez Les Rois 16480 BERNEUIL 05 45 78 84 52 Gîte BERNEUIL 2 1 2 Mme Poitou Chez Gourdeau 16480 BERNEUIL 05 45 78 52 57 Chambre d'hôtes CHILLAC 3 Touvent M Dominique Jean-Claude 16480 CHILLAC 05 45 78 72 25 Chambre d'hôtes CONDEON 3 Durassier 4 8 Mme Claudine Carré Durassier 16360 CONDEON 05 45 79 05 27 Gîte PASSIRAC 7 Le Châtelard 2 7 Mme De Castelbajac 16480 PASSIRAC 05 45 98 71 03 Chambre d'hôtes ORIOLLES 8 1 3 Mme Bize Françoise Le Mandillot 16480 ORIOLLES 05 45 98 71 61 Chambre d'hôtes ORIOLLES 8 8 M Porcheron André Camping sur place 16480 ORIOLLES 05 45 98 72 18 Gîte PERIGNAC 10 La ferme Perignac 3 9 Mme Chavas Marie La fenêtre 16250 PERIGNAC 05 45 24 81 25 Chambre d'hôtes PERIGNAC 10 7 Chez Biron 16250 PERIGNAC 05 45 24 88 85 Chambre d'hôtes LE TATRE 10 Les Pins RN10 16360 LE TATRE 05 45 78 55 55 Hôtel LE TATRE 10 8 Les Chaussades 16360 -

Plaine De Villefagnan

Zone de Protection Spéciale Plaine de Villefagnan FR5412021 Annexe I Diagnostics biologique et socio-économique Juin 2013 biologique DOCument d’OBjectif du site Natura 2000 FR 5412021 "Plaine de Villefagnan" 1 Chambre d’Agriculture de la Charente. DOCument d’Objectif site Natura 2000 « Plaine de Villefagnan » Maître d’Ouvrage : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Poitou-Charentes. Service : Nature, eau, sites et paysages. Personne ressource : Catherine MENARD, chargée de mission Natura 2000 Régionale, Directive Oiseaux, Outarde, SINP. [email protected] Opérateur : Chambre d’Agriculture de la Charente ZE Ma Campagne – 66 Impasse Nièpce 16016 Angoulême Cedex Rédaction du document d’Objectif : Rédaction / Coordination / Cartographie : POTARD Jean-Michel : Chambre Agriculture Charente Etudes écologiques, inventaires cartographie, Rédaction du diagnostic écologique : PRECIGOUT Laurent (Charente Nature) Validation scientifique : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 17 Novembre 2011. Rapporteur : Carole ATTIE Crédits photographiques : Page de couverture : M.Dorfiac (Busard cendré), C.Dolimont (Outarde canepetière), D.Wolf (Pie grièche écorcheur), P.Lavoué (Pluvier doré), D.Wolf (Oedicnème criard) Références à utiliser : Document d’Objectif du site Natura 2000 FR 5412021 "Plaine de Villefagnan". 2 Chambre d’Agriculture de la Charente. DOCument d’Objectif site Natura 2000 « Plaine de Villefagnan » Personnes et structures ayant participé à l’élaboration