Auf Den Spuren Des Okinawa-Te

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Premier Karate Course, Leigh Sports Village, 18 Th October 2009

Premier Karate Course, Leigh Sports Village, 18 th October 2009 Mention of the town of Leigh –if it is known at all– suggests images of old Lancashire. Situated to the west of Manchester, coal, Rugby League, cloth caps and cotton are the dominant images. All these motifs remain in the modern Leigh, but in a form that would be far from familiar to the town’s inhabitants from its industrial past. As one approaches the town on the A579, its undulating rollercoaster surface is testament to the subsidence of earlier mining activity. Rugby league continues to wield an important influence, but with a very contemporary feel. The old rugby club has undergone a dramatic facelift in the form of the brown-signed “Sports Village” with modern facilities, not only for the 13-man game, but also for racquet sports, swimming, aerobics and, of course martial arts. My first sight of a flat hat then was not on a middle aged man with a whippet, head bowed against the Lancashire rain. In fact as I pulled into the car park of the Sports Village the dapper figure of 9-time World Karate Champion Wayne Otto, replete with stylish corduroy flat cap, was disembarking from his car. As for cotton, the sight of 150-odd white canvas karategi greeted me as I entered the main sports hall. English National Coach Otto was one of four instructors teaching on the inaugural Premier Karate Seminar. A student of Terry Daly from the Okinawan style of Uechi Ryu, Wayne was joined by three other luminaries, each from a very different style and background. -

Zkušební Řád Trenérsko-Metodické Komise

ČESKÝ SVAZ KARATE Zkušební řád Trenérsko-metodické komise 2017 Platnost od 10. 4. 2017 TECHNICKÁ USTANOVENÍ ( 0 1 / 2 0 1 7 ) VŠEOBECNÁ ČÁST A. Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV Kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. B. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV Kyu nebo Dan C. Všeobecný průběh zkoušky STV Kyu a DAN: 1. KIHON: (technika - zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik) Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení. 2. KIHON IDO: (základní techniky v kombinacích - zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3) Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s KIAI. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení. (pokud není ve zkušebním řádu jinak např. MAWATE) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení. 3. OYO IDO: (bojové kamae s technikou v kombinacích - zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3) Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně 2 za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s KIAI. Po páté technice pokračuje a vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje. -

April 2007 Newsletter

February 2020 Newsletter Goju-Ryu Karate-Do Kyokai www.goju.com ________________________________________________________ Hello GKK members, Dojo Leaders and National Directors, It is once again time to collect the annual dues and update the active member list. Dan ranks are $25 and Kyu ranks are $15.Dojo Leaders are to send this to your National Director. For example, Frank Matt (Dojo Leader) of the Corinth Goju Dojo in New York will send their dues and active member list to the USA Director, Dwight Scales. The National Directors are to send the active member list (in Excel or word) and dues to Ed Myers (CEO) This is all due by April 1st." Spring Seminar and Organizational Meeting By Dwight Scales Save the Date! This year's Spring Seminar and Organizational Meeting will be hosted by Mr. Bill Kane - Ambler Dojo. It will be held the weekend after Mother's Day, May 15th and 16th. Black belt testing will be Friday with Yamakura Shihan's seminars the following day. Please send black belt candidate information to Sensei Myers and Scales no later than April 15. Further updates to follow. Some Thoughts on Kata Niseishi and Goju Ryu By Stephen Hampsten The kata Niseishi, also called Nijushiho, is usually translated as “24.” I learned this kata around 1987 from my first karate instructor, Jim Knoblet, who, at the time, was teaching a Shorin Ryu-related style called Shobukan. Shobukan is a minor style taught primarily in Sasebo, Japan, near the US Naval base, which is where Jim’s teacher, Bruce Lisle, trained for 14 years. -

Los Orígenes De Los Kata De Goju Ryû Shisochin

Los orígenes de los kata de Goju ryû Shisochin Dan Djurdjevic Miyagi Sensei. Shishochin bunkai Kenshinkan dôjô 2013 Shisochin comienza con tres posiciones sanchin dachi, esto, en principio, la hace semejante a los kata del Grupo H. Sin embargo, se aparta del Grupo H en casi todo lo demás: el kata es “simétrico” y contiene una alta proporción de técnicas “suaves”. Más aún, la apertura se hace ejecutando golpes en nukite. Aunque se dice que los kata del Grupo H se practicaban originalmente con las manos abiertas, es más probable que, al igual que ocurre en Uechi ryû, la técnica de nukite se ejecutara con la palma hacia abajo -apuntando ligeramente más abajo de la tetilla del atacante- no con la mano en posición vertical dirigida al plexo solar, como ocurre en Shisochin. Esto apunta a que Shisochin puede provenir de una fuente diferente a la de los kata del Grupo H y de la misma fuente que otros katas, como: Saifa, Seiyunchin, Sepai, Kururunfa. ¿Pero cuál es esa fuente? Como dije en la segunda parte de este artículo, Shisochin debía de existir en Okinawa antes de que Kanryo Higaonna viajara a China: hay un registro escrito de Seisho Aragaki ejecutando un kata llamado Chisakuin en una demostración realizada en 1867. Seisho Aragaki fue, por supuesto, el primer profesor de Kanryo Higaonna. ¿Podría haber enseñado Kanryo Higaonna el kata Chisakuin/Shisochin a Miyagi Sensei como un kata separado del programa? ¿O, quizá, Miyagi Sensei rescató formas que le enseñara su primer profesor, Ryuko Aragaki?, quién seguramente había conocido las formas de Seisho. -

The Folk Dances of Shotokan by Rob Redmond

The Folk Dances of Shotokan by Rob Redmond Kevin Hawley 385 Ramsey Road Yardley, PA 19067 United States Copyright 2006 Rob Redmond. All Rights Reserved. No part of this may be reproduced for for any purpose, commercial or non-profit, without the express, written permission of the author. Listed with the US Library of Congress US Copyright Office Registration #TXu-1-167-868 Published by digital means by Rob Redmond PO BOX 41 Holly Springs, GA 30142 Second Edition, 2006 2 Kevin Hawley 385 Ramsey Road Yardley, PA 19067 United States In Gratitude The Karate Widow, my beautiful and apparently endlessly patient wife – Lorna. Thanks, Kevin Hawley, for saying, “You’re a writer, so write!” Thanks to the man who opened my eyes to Karate other than Shotokan – Rob Alvelais. Thanks to the wise man who named me 24 Fighting Chickens and listens to me complain – Gerald Bush. Thanks to my training buddy – Bob Greico. Thanks to John Cheetham, for publishing my articles in Shotokan Karate Magazine. Thanks to Mark Groenewold, for support, encouragement, and for taking the forums off my hands. And also thanks to the original Secret Order of the ^v^, without whom this content would never have been compiled: Roberto A. Alvelais, Gerald H. Bush IV, Malcolm Diamond, Lester Ingber, Shawn Jefferson, Peter C. Jensen, Jon Keeling, Michael Lamertz, Sorin Lemnariu, Scott Lippacher, Roshan Mamarvar, David Manise, Rolland Mueller, Chris Parsons, Elmar Schmeisser, Steven K. Shapiro, Bradley Webb, George Weller, and George Winter. And thanks to the fans of 24FC who’ve been reading my work all of these years and for some reason keep coming back. -

RKV-Info 2009-03

Fachmagazin des Rheinland - Pfälzischen Karateverbandes e.V. 03/2009 DMDM derder JugendJugend && Junioren:Junioren: Kata-GoldKata-Gold fürfür KostantinosKostantinos ThomosThomos EMEM derder StudentenStudenten inin Cordoba:Cordoba: BronzeBronze fürfür KenichiKenichi SatoSato RKV-AusbildungRKV-Ausbildung inin Wittlich:Wittlich: 3131 neueneue C-TrainerC-Trainer Fachverband für Karate im Landessportbund Rheinland-Pfalz e.V. - Mitglied im Deutschen Karate Verband e.V. - Rheinland-Pfälzischer Karateverband e.V. Info 03 2009 IINHALT Geschäftsführendes PRÄSIDIUM Editorial _s. 3 Präsident KADERPORTRAIT: Konstantinos Thomos (Kata) _s. 4 und Stilrichtungreferent Shotokan Gunar Weichert Bericht: RKV-Erfolge beim German-Kata-Cup _s. 5 Eifelstrasse 12, 56727 Mayen Bericht: Luxembourg Open 2009 - _s. 5 Tel.: 02651 / 2669 Fax: 02651 / 541360 E-Mail: [email protected] RKV-Karatejugend international erfolgreich Bericht: RKV-Athleten erfolgreich bei der DM _s. 6 in Bergisch-Gladbach Vizepräsident und Sportreferent Bericht: C-Trainerausbildung in Wittlich 2009 _s. 8 Bernd Otterstätter Marie-Curie-Strasse 1, 67454 Hassloch Bericht: Kenichi Sato belegt den 3.Platz bei der _s. 9 Tel.: 06324 / 82398 Fax: 06324 / 982362 Studenten EM in Cordoba E-Mail: [email protected] Neue Dan-Träger in RKV _s. 9 Bericht: Die vierte Säule des Karate-Do _s. 10 Vizepräsident und Schatzmeister Bericht: „Motivation pur“ - Lehrgang mit _s. 10 Hermann-Josef Andres Marc Stevens in Birkenfeld Stablostrasse 24, 56812 Cochem - Cond Tel.: 02671 / 4513 Fax: 02671 / 4513 Bericht: Bioenergie-Karate in Dahn _s. 11 E-Mail: [email protected] Bericht: Bunkai Jutsu Lehrgang in Traben-Trarbach _s. 12 Bericht: Budokan Kaiserslautern vertreten bei EASI _s. 14 Bericht: Wado-Ryu Prüfungslehrgang in Koblenz _s. 14 Bericht: 8. Sommerlehrgang beim TuS Hirschhorn _s. -

The Development of a Reliable and Valid Kata Performance Analysis Template

Development of a reliable and valid kata performance analysis template Item Type Article Authors Augustovicova, Dusana; Argajova, Jaroslava; Rupcik, Lubos; Thomson, Edward Citation Augustovicova, D., Argajova, J., Rupcik, L., & Thomson, E. (2020). Development of a reliable and valid kata performance analysis template. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3553 - 3559. DOI 10.7752/jpes.2020.06479 Publisher Journal of Physical Education and Sport Journal Journal of Physical Education and Sport Rights Attribution-NoDerivatives 4.0 International Download date 29/09/2021 19:42:38 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ Link to Item http://hdl.handle.net/10034/624168 The Development of a Reliable and Valid Kata Performance Analysis Template Dusana Augustovicovaa*, Jaroslava Argajovab, Lubos Rupcika and Edward Thomsonc aFaculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovakia; bSport School Karate, Prievidza, Slovakia; cSport and Exercise Sciences, University of Chester, Chester, United Kingdom *Dušana Augustovicova, Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu 9, Bratislava 814 69, Slovakia; [email protected] DA and ET designed the study and approved the final manuscript. DA conducted the analysis and wrote the first draft of the manuscript. DA, JA, LR and ET interpreted the findings and reviewed and edited the manuscript. All authors approved the final manuscript. Funding Sources: This study was supported by a Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic VEGA No. 1/0654/19. Dusana Augustovicova ORCID 0000-0003-0206-6815 Jaroslava Argajova ORCID 0000-0002-6715-6195 Lubos Rupcik ORCID 0000-0003-2240-0024 Edward Thomson ORCID 0000-0003-4014-9101 The Development of a Reliable and Valid Kata Performance Analysis Template With the new kata evaluation procedure, examination of the underpinning features of successful kata performance appears warranted. -

World Karate Federation

WORLD KARATE FEDERATION Version 6 Amended July 2009 VERSION 6 KOI A MENDED J ULY 2009 CONTENTS KUMITE RULES............................................................................................................................ 3 ARTICLE 1: KUMITE COMPETITION AREA............................................................................... 3 ARTICLE 2: OFFICIAL DRESS .................................................................................................... 4 ARTICLE 3: ORGANISATION OF KUMITE COMPETITIONS ...................................................... 6 ARTICLE 4: THE REFEREE PANEL ............................................................................................. 7 ARTICLE 5: DURATION OF BOUT ............................................................................................ 8 ARTICLE 6: SCORING ............................................................................................................... 8 ARTICLE 7: CRITERIA FOR DECISION..................................................................................... 12 ARTICLE 8: PROHIBITED BEHAVIOUR ................................................................................... 13 ARTICLE 9: PENALTIES........................................................................................................... 16 ARTICLE 10: INJURIES AND ACCIDENTS IN COMPETITION ................................................ 18 ARTICLE 11: OFFICIAL PROTEST ......................................................................................... 19 ARTICLE -

Ryuei-Ryu Karate

Ryuei-ryu Karate - Verfasst von Andreas Reifel - In der Welt des Karate gibt es heute immer noch einige unbekannte Stile und lang versteckte Traditionen. Die deutsche „Karatelandschaft“ kennt meistens Stile wie Shotokan, verschiedene Strömung des Goju-ryu und Shito-ryu, sowie Wado-ryu. Traditionelle Okinawa Stile wie z.B. Uechi-ryu, Kenju-ryu und auch das in diesem Artikel beschriebene Ryuei-ryu Karate sind in Deutschland gänzlich unbekannt. Das Ryuei-ryu Karate war lange Zeit der Öffentlichkeit nicht zugänglich, da seine primären Lehrer bis in die letzten Jahre nur Mitglieder der Nakaima Familie gewesen sind und diese ihre Kunst nicht öffentlich unterrichtet haben. Obwohl gut bekannt mit anderen Karate-Meistern, erwähnt sei hier die Freundschaft von Nakaima Kenko mit Miyagi Chojun, hielt die Nakaima Familie ihr Karate stets im Geheimen. Bis auf sehr spärliche Dokumentation bestehen bis Mitte des 19. Jahrhunderts keine schriftlichen Aufzeichnungen über das Ryuei-ryu Karate. Zwischen 1877 und 1880 wurde Ryuei-ryu in Okinawa durch Nakaima Chikudun Pechin Norisato das erste Mal erwähnt. Seinen Ursprung findet das Ryuei, ähnlich dem Naha-Te Higashionnas, in Fuzhou China. Die Bezeichnung Ryuei setzt sich zusammen aus „Ryu“ = von Ryuruko hergeleitet, dem chinesischen Lehrer Nakaimas und „ei“ = einer alternativen Wiedergabe des Namens Nakaima. So ehrt der Stilname sowohl die Familie Nakaima wie auch den chinesischen Meister Ru Ru Ko ( auch Ryu Ru Ko ). Nakaima Norisato (auch Kenri genannt) wurde im Jahre 1850 in Kume (Naha) als Sohn wohlhabender Eltern geboren. Verschiedene Quellen nennen hier auch das Jahr 1819 als sein Geburtsjahr. Früh wurde von Norisato verlangt, die Prinzipien des Bunbu Ryudo zu erlernen. -

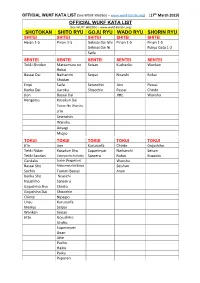

Official Wukf Kata List Shotokan Shito Ryu Goju

OFFICIAL WUKF KATA LIST (See WUKF WebSite – www.wukf-Karate.org) [17th March 2019] OFFICIAL WUKF KATA LIST (See WUKF WebSite – www.wukf-Karate.org) SHOTOKAN SHITO RYU GOJU RYU WADO RYU SHORIN RYU SHITEI SHITEI SHITEI SHITEI SHITEI Heian 1-5 Pinan 1-5 Gekisai Dai Ichi Pinan 1-5 Pinan 1-5 Gekisai Dai Ni Fukyu Gata 1-2 Saifa SENTEI SENTEI SENTEI SENTEI SENTEI Tekki Shodan Matsumura no Seisan Kushanku Wankan Rohai Bassai Dai Naihanchi Seipai Niseishi Rohai Shodan Empi Saifa Seiunchin Jion Passai Kanku Dai Jiuroku Shisochin Passai Chinto Jion Bassai Dai Jitte Wanshu Hangetsu Kosokun Dai Tomari No Wanshu Ji'in Seienchin Wanshu Aoyagi Miojio TOKUI TOKUI TOKUI TOKUI TOKUI Ji'in Jion Kururunfa Chinto Gojushiho Tekki Nidan Kosokun Sho Suparimpai Naihanchi Seisan Tekki Sandan Ciatanyara No Kushanku Sanseru Rohai Kusanku Gankaku Sochin (Aragaki ha) Wanshu Bassai Sho Matsumura No Bassai Seishan Sochin Tomari Bassai Anan Kanku Sho Niseichi Nijushiho Sanseiru Gojushiho Sho Chinto Gojushiho Dai Shisochin Chinte Nipaipo Unsu Kururunfa Meikyo Seipai Wankan Seisan Jitte Gojushiho Unshu Suparimpei Anan Jitte Pacho Haiku Paiku Papuren KATA LIST - WUKF COMPETITION UECHI RYU KYOKUSHINKAI BUDOKAN GOSOKU RYU SHITEI SHITEI SHITEI SHITEI Kanshiva Pinan 1-5 Heian 1-5 Kihon Ichi No Kata Sechin Kihon Yon No Kata Kanshu Kime Ni No Kata Seiryu (Kiyohide) Ryu No Kata Uke No Kata SENTEI SENTEI SENTEI SENTEI Sesan Geksai Dai Empi Ni No Kata Kanchin Tsuki No Kata Tekki 1-2 Kime No Kata Sanseryu Yantsu Bassai Dai Gosoku Tensho Kanku Dai Gosoku Yondan Saifa Jion Sanchin no -

Rank Requirements

KENSHO-KAI GOJU-RYU KARATE-DO RANK REQUIREMENTS 10 Kyu:(White Belt) Student joins association and purchases gi Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 9 Kyu: (Yellow Belt) Kihon 1, Kihon 2 with no kicks, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 8 Kyu: (Orange Belt) Kihon 1, Kihon 2, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 7 Kyu: (Blue belt) Juji Ido 1, 2, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 6 Kyu: (Green belt) Kihon 3, Kihon Ido 1,2 Taikyoku Jodan, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 5 Kyu: (Green belt/purple stripe) Taikyoku Jodan, Chudan, Gedan, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 4 Kyu: (Purple belt) Taikyoku Gedan, Sanchin, Gekkisai Shodan, Kumite. Requirements: Time to test, 3 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 3 Kyu: (Purple belt/brown stripe) Taikyoku Gedan, Sanchin, Gekkisai Shodan, Kumite. Requirements: Time to test, 6 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 2 Kyu: (Brown belt ) Sanchin, Gekkisai Shodan, Nidan, Kumite. Requirements: Time to test, 6 months minimum attendance 75% . Must be current with dues 1 Kyu: (Brown belt/black stripe ) Sanchin or Tensho, Gekkisai Shodan, Nidan, Unsu, Kumite. Requirements: Time to test, 6 months minimum attendance 75% . Must be current with dues Shodan: (Black belt ) Sanchin or Tensho, Unsu or Niseishi, Saifa, Kumite. -

PROGRAMA PARA 7º (SICHI) KYU Cinta Amarilla Raya Naranja

Seito Shito Ryu Karate Do Kai Jefe Instructor Kyoshi José Natera Programa de Grado Venezuela - Argentina PROGRAMA PARA 9º (KU) KYU Cinta Blanca Raya Amarilla DACHI WAZA Furimuki (Mae Ashi- Ushiro Ashi) Heisoku Dachi UKE WAZA Musubi Dachi Jodan Age Uke Nami Heiko Dachi Gedan Barai Uke TSUKI WAZA Uchi Hachiji Dachi (Mae - Ushiro) Fumidachi Oi Tsuki Soto hachiji Dachi Choko Tsuki Naifanchin Dachi GERI WAZA Shiko Dachi Oi Geri Zenkutsu Dachi KATA & BUNKAI TENSHIN WAZA Kihon Kata heiko dachi dai Fumidachi (Mae-Ushiro) (ichi-ni-san-yon) PROGRAMA PARA 8º (HACHI) KYU Cinta Amarilla DACHI WAZA Jodan Age Uke Heisoku Dachi Gedan Barai Uke Musubi Dachi TSUKI WAZA Nami Heiko Dachi Gyaku Tsuki Uchi Hachiji Dachi Tate Tsuki Soto hachiji Dachi (Mae - Ushiro) Fumidachi Oi Tsuki Naifanchin Dachi Choko Tsuki GERI WAZA Shiko Dachi Oi Geri Zenkutsu Dachi Mawashi Geri Heiko Dachi Yoko Geri Renoji Dachi TENSHIN WAZA Ushiro Geri UCHI WAZA Fumidachi (Mae-Ushiro) Kentsui (Otoshi-Yoko-Mawashi) Furimuki (Mae Ashi- Ushiro Ashi) Uraken (Otoshi-Yoko) Yori Ashi (Mae-Ushiro-Yoko-Naname) KATA & BUNKAI Kagami (Mae Ashi- Ushiro Ashi) o Kihon Kata nekoashi dachi UKE WAZA dai (ichi-ni-san-yon) Yoko Uke o Kihon Kata heiko dachi dai (ichi-ni-san-yon) Yoko Uchi Uke PROGRAMA PARA 7º (SICHI) KYU Cinta Amarilla raya Naranja DACHI WAZA TSUKI WAZA Heisoku Dachi Gyaku Tsuki Musubi Dachi Tate Tsuki Nami Heiko Dachi (Mae - Ushiro) Fumidachi Oi Tsuki Uchi Hachiji Dachi Choko Tsuki Soto hachiji Dachi Maete Tsuki Naifanchin Dachi Ura