Zeitreise / Ausgabe 9 / 1974-2014, 40 Jahre Sehnde

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Projekt GUTKLIMA

Ausgabe 1 | 2019 KlimaMagazin der Region Hannover und der KlimaschutzagenturInfos Region Hannover Foto: Florian Arp Florian Foto: Modellhaus: Anhand von Exponaten lassen sich, wie hier auf der B.I.G.-Messe, energieeffi- ziente Lösungen für Alt- und Neubauten anschau- lich erklären. > Seite 4 Foto: Florian Arp Florian Foto: 10-Jahres-Bilanz: 7.678 Haushalte mit geringem Einkommen konnten beim Stromsparen in der Region Hannover unter- Dorfladen für klimafreundlichen Alltag stützt werden. Knapp 8.500 Tonnen CO2 wurden eingespart. Projekt > Seite 6 GUTKLIMA Foto: Florian Arp Florian Foto: Wenn der letzte Bäcker oder Supermarkt im Ort schließt, dann entsteht in Dörfern nicht nur eine Lücke bei der Grundversorgung mit Lebensmitteln. Dann fehlt der Dorfgemeinschaft auch ein Treff- punkt zum Austausch, zur Kommunikation. In Bolzum, einem Ortsteil von Sehnde, ist es schon 2015 H-stromert: Für mehr gelungen, dem entgegenzuwirken und mit Unterstützung der Region Hannover und der Stadt Sehnde Elektromobilität macht einen Dorfladen mit Café zu gründen. Nun folgt das nächste Projekt: In den kommenden vier Jahren sich die Kampagne können dort mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern Ideen für klimafreundliche Angebote im „Hannover stromert“ Alltag entwickelt werden. Denn für das Projekt „GutKlima“ hat das Bundesumweltministerium rund stark und wird dabei von 350.000 Euro Fördermittel bewilligt. „Wir haben die große Chance, mit dieser Klimaschutz-Initiative einem breiten Netzwerk unsere Zukunft aktiv mitzugestalten“, sagen Projektleiterin Frauke Lehrke (Foto v. l.) und Anne Kes- unterstützt. sel, die das Projekt bei der Stadt Sehnde mitbetreut. > Seite 10 > Mehr auf Seite 2 2 AKTUELLES ERNEuERBARE ENERGIEN 3 Fortsetzung OVG-Entscheidung von Seite 1 Auf dem Weg zur Klima-Nachbarschaft n dem vierjährigen Projekt „GutKli- denen Ideen Projektgruppen bilden, die im Dorf – klare Zukunft im Blick. -

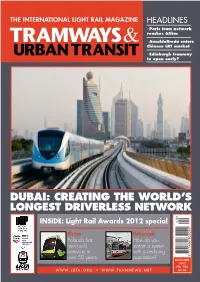

Dubai: Creating the World's

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE HEADLINES l Paris tram network reaches 65km l AnsaldoBreda enters Chinese LRT market l Edinburgh tramway to open early? DUBAI: CREATING THE WORLD’S LONGEST DRIVERLESS NETWORK INSIDE: Light Rail Awards 2012 special Olsztyn Halberstadt Poland’s first How do you new-build sustain a system tramway in with a declining over 50 years population? DECEMBER 2012 No. 900 WWW . LRTA . ORG l WWW . TRAMNEWS . NET £3.80 PESA Bydgoszcz SA 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11 tel. (+48)52 33 91 104 fax (+48)52 3391 114 www.pesa.pl e-mail: [email protected] Layout_Adpage.indd 1 26/10/2012 16:15 Contents The official journal of the Light Rail Transit Association 448 News 448 DECEMBER 2012 Vol. 75 No. 900 Three new lines take Paris tram network to 65km; www.tramnews.net Mendoza inaugurates light rail services; AnsaldoBreda EDITORIAL signs Chinese technology partnership; München orders Editor: Simon Johnston Siemens new Avenio low-floor tram. Tel: +44 (0)1832 281131 E-mail: [email protected] Eaglethorpe Barns, Warmington, Peterborough PE8 6TJ, UK. 454 Olsztyn: Re-adopting the tram Associate Editor: Tony Streeter Marek Ciesielski reports on the project to build Poland’s E-mail: [email protected] first all-new tramway in over 50 years. Worldwide Editor: Michael Taplin Flat 1, 10 Hope Road, Shanklin, Isle of Wight PO37 6EA, UK. 457 15 Minutes with... Gérard Glas 454 E-mail: [email protected] Tata Steel’s CEO tells TAUT how its latest products offer News Editor: John Symons a step-change reduction in long-term maintenance costs. -

Veranstaltungen Der Gleichstellungsbeauftragten Zum Internationalen Frauentag in Der Region Hannover Live Und Digital!

Marz VERANSTALTUNGEN DER GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN8 ZUM INTERNATIONALENVERANSTALTUNGEN FRAUENTAG IN DER REGION HANNOVERZUM INTERNATIONALEN FRAUENTAG IN DER LIVE UND DIGITAL! REGION HANNOVER – von der Arbeitsgemeinschaft der GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN LIVE UND DIGITAL! in der Region Hannover Wir, die AG Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover, laden Sie zum Internationalen Frauentag am 8. März herzlich ein! Das Datum verbindet seit vielen Jahren die Frauen* Anlässlich des Frauentags haben wir ein Paket dieser Welt in ihren Forderungen nach Gerechtig- unterschiedlicher Veranstaltungen zusammen- keit und gleichen Chancen. Es ist wichtig, dass wir gestellt, teils in Präsenz, teils digital, und mit einer weiter kämpfen: Für gleiche Bezahlung von Frauen, Gemeinsamkeit: Solidarisch sind wir stark! für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für eine Bitte beachten Sie die unter den jeweiligen Ver- angemessene Partizipation in der Politik und gegen anstaltungen genannten Anmeldemodalitäten. Gewalt gegen Frauen. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer*innen und viele engagierte Unterstützer*innen der Frauenrechte! 2 VERANSTALTUNGEN | 6. MÄRZ UND 7. MÄRZ 2021 1 6. März 2021 • 16-19 Uhr | 7. März 2021 • 16-18.30 Uhr | HEMMINGEN-WESTERFELD ONLINE VHS-Geschäftsstelle • Rathausplatz 1 VIDEOCHAT KULINARISCHER FILMABEND Ladies Lunch on Tour: für Frauen zum Internationalen Frauentag feministische Kräfte In unserer Serie ‚Filmnachmittag für Frauen‘ geht bündeln! es diesmal um einen Film der italienisch-schweize- Die Gleichstellungsbeauftrag- -

Stadtbahn Hannover

Stadtbahn mit Haltestelle DB City-Ticket GVH Kombiticket 3 Bremen Soltau Tram line with stop gültig in Zone gültig in den Zonen Stadtbahn Hannover Stadtbahn mit Tunnelstation RE 1 valid in zone A valid in zones A B C RB38 Underground station RE 8 Bennemühlen Uelzen Veranstaltungslinie Hamburg 16 18 Special service S4 RE2 Abweichender Fahrweg Nienburg Hannover Flughafen / / / RE3 10 RE2 RE3 n n n im Nachtsternverkehr S2 S5 Celle Night service S6 RegionalExpress 5 Stöcken 5 Langenhage Langenhage Langenhage 1 Langenhagen 3 Altwarmbüchen RE 2 Marshof S S7 t/ Langenforther Zentrum Platz Kurt-Schumacher-Allee RB 38 RegionalBahn 4 S Langenhagen/Angerstr. Regional train 2 S S-Bahn Stöckener Markt Berliner Platz S2 8 4 Auf der HorsAuf der Horst/SkorpiongasseSchönebeckerPascalstr. AlleeWissenschaftsparkJädekampAuf Marienwerde der KlappenburgLauckerthofr Altwarmbüchen/ Garbsen 6 Nordhafen 2 Alte Heide Suburban train Zentrum Übergang zum Bus Wiesenau 1 RE Mecklenheidestr. 9 Interchange with bus Freudenthalstr. Bahnstrift Fasanenkrug Altwarmbüchen/ 38 Alter Flughafen Ernst-Grote-Str. Park+Ride Beneckeallee B RE Tempelhofweg Stufenfreier Zu-/Abgang Stadtfriedhof Stöcken Friedenauer Str. Zehlendorfweg Stadtfriedhof Step-free access Fuhsestr. Kabelkamp Bothfeld Altwarmbüchen/ RE1 RE8 RE60 Fuhse- Krepenstr. Papenwinkel Opelstr. Tarifzonen RE70 S1 S2 RE1 RE8 RE60 RE70 S1 S2 S51 str./Bhf. 2 RE3 R Kurze-Kamp-Str. A B C E Windausstr. Vahrenheider Markt Fare zones R Wunstorf Seelze Bahnhof Leinhausen Hainhölzer Reiterstadion Bothfeld Oldenburger Allee Markt Büttnerstr. S51 Bothfelder Kirchweg 7 Stand: Oktober 2020 Herrenhäuser Markt Großer Kolonnenweg gvh.de S Fenskestr. Niedersachsenring Buchholz/Bhf. Stadtfriedhof Lahe 6 S Schaumburgstr. Dragonerstr. 8 Haltenhoffstr. Bahnhof C B A Herrenhäuser Gärten Nordstadt Vahrenwalder Platz 11 Appelstr. -

April 2021 - Juni 2021 Jahrgang 17, Ausgabe 66

April 2021 - Juni 2021 Jahrgang 17, Ausgabe 66 Aktuelle Themen aus der Kirche Neues aus der Region Veranstaltungen Ökumenisches Kirchenmagazin für die Region Laatzen Ev.-luth. Kirchengemeinden: St. Gertruden Gleidingen | Immanuel Alt-Laatzen | St. Marien Grasdorf, 1 St. Petri Rethen | omas Laatzen-Mitte und die kath. St.-Oliver-Gemeinde Inhalt und Impressum Inhalt Impressum Impressum 2 Das ökumenische Kirchenmagazin Auf ein Wort 3 „Zeiten + Zeichen“ wird herausgegeben Regionales 4 von den Kirchenvorständen der ev.-luth. Adressen für Kinder u. Jugendliche 5 Kirchengemeinden St. Gertruden Gleidingen, Mein liebstes Bibelwort 6 Immanuel Alt-Laatzen, Kirche tri ..., Bethelsammlung 7 St. Marien Grasdorf, Diakonieadressen 8 St. Petri Rethen, omas Laatzen-Mitte Regionales 9 und der kath. St.-Oliver-Gemeinde. Veranstaltungen zu Ostern 10 Redak! on: Umsonstladen 11 Karsten Andräs, Simon Benne, Gemeinden Angelika Böneker, Heinz-Joachim Eggert, St.-Gertruden-Gemeinde 12-13 Matthias Freytag (V.i.S.d.P), Siegfried Heinemann, Hartmut Kürschner, Immanuel-Gemeinde 14-15 Alfred Schöttker, Anna-Lena Senk St.-Marien-Gemeinde 16-17 E-Mail: [email protected] St.-Oliver-Gemeinde 18-19 Für Anzeigenschaltung benutzen Sie bi e St.-Petri-Gemeinde 20-21 folgende E-Mail: Thomas-Gemeinde 22-23 [email protected] Termine Go esdienste 24-25 Anzeigenschluss: 1. Juni 2021 Kasualien 26 Aufl age: 13.750 Konfi rma# onen 27 Druck: Druckerei H.-E. Schmidt, Ansprechpartner 28 Hanno-Ring 10, 30880 Laatzen Isabel Freier Fachärztin für Allgemeinmedizin Silke Marquardt Fachärztin für Innere Medizin (hausärztliche Versorgung) Pneumologie, Allergologie Senefelder Str. 17 30880 Laatzen *OWLJYRP Tel.: 0511-8765470 www.hausaerzte-laatzen.de Mo. - Fr. 8- 12 Uhr und Mo. -

Stadtbahn Hannover

Stadtbahn mit Haltestelle DB City-Ticket GVH Kombiticket 3 Bremen Soltau Tram line with stop gültig in Zone gültig in den Zonen Stadtbahn Hannover Stadtbahn mit Tunnelstation RE 1 valid in zone A valid in zones A B C RB38 Underground station RE 8 Bennemühlen Uelzen Veranstaltungslinie Hamburg 16 18 Special service S4 RE2 Abweichender Fahrweg Nienburg Hannover Flughafen / / / RE3 10 RE2 RE3 n n n im Nachtsternverkehr S2 S5 Celle Night service S6 RegionalExpress 5 Stöcken 5 Langenhage Langenhage Langenhage 1 Langenhagen 3 Altwarmbüchen RE 2 Marshof S S7 t/ Langenforther Zentrum Platz Kurt-Schumacher-Allee RB 38 RegionalBahn 4 S Langenhagen/Angerstr. Regional train 2 S S-Bahn Stöckener Markt Berliner Platz S2 8 4 Auf der HorsAuf der Horst/SkorpiongasseSchönebeckerPascalstr. AlleeWissenschaftsparkJädekampAuf Marienwerde der KlappenburgLauckerthofr Altwarmbüchen/ Garbsen 6 Nordhafen 2 Alte Heide Suburban train Zentrum Übergang zum Bus Wiesenau 1 RE Mecklenheidestr. 9 Interchange with bus Freudenthalstr. Bahnstrift Fasanenkrug Altwarmbüchen/ 38 Alter Flughafen Ernst-Grote-Str. Park+Ride Beneckeallee B RE Tempelhofweg Stufenfreier Zu-/Abgang Stadtfriedhof Stöcken Friedenauer Str. Zehlendorfweg Stadtfriedhof Step-free access Fuhsestr. Kabelkamp Bothfeld Altwarmbüchen/ RE1 RE8 RE60 Fuhse- Krepenstr. Papenwinkel Opelstr. Tarifzonen im GVH RE70 S1 S2 RE1 RE8 RE60 RE70 S1 S2 S51 str./Bhf. 2 RE3 R Kurze-Kamp-Str. A B C E Windausstr. Vahrenheider Markt Fare zones R Wunstorf Seelze Bahnhof Leinhausen Hainhölzer Reiterstadion Bothfeld Oldenburger Allee Markt Büttnerstr. S51 Bothfelder Kirchweg 7 Stand: Dezember 2020 Herrenhäuser Markt Großer Kolonnenweg gvh.de S Fenskestr. Niedersachsenring Buchholz/Bhf. Stadtfriedhof Lahe 6 S Schaumburgstr. Dragonerstr. 8 Haltenhoffstr. Bahnhof C B A Herrenhäuser Gärten Nordstadt Vahrenwalder Platz 11 Appelstr. -

Jahres- Und Geschäftsbericht 2019/2020 Hannover-Land

Hannover-Land Jahres- und Geschäftsbericht 2019/2020 UNERHÖRT! #zuhören ...mitreden © D. Hilbig Impressum: Geschäftsstelle Druck: Diakonieverband Hannover-Land Klimaneutraler Druck auf recyceltem Papier Am Kirchhofe 4 B durch das Umweltdruckhaus Hannover GmbH 30952 Ronnenberg Gestaltung: Tel.: 05109 519542 Annette Lührs [email protected] www.dv-hl.de Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Diakonieverband Hannover-Land, privat Gesamtredaktion: Harald Gerke, Jörg Engmann, Sandra Heuer Auflage: 1.500 Vorwort zum Jahres- und Geschäftsbericht 2019/2020 Liebe Leserinnen und Leser, UNERHÖRT! #zuhören … mitreden Die Kampagne der Diakonie Deutschland geht ins dritte Jahr. Immer mal wieder tauchen Plakate der Diakonie mit dem Slogan „UNERHÖRT! Diese Alten, …diese Obdachlosen, …diese Flücht- linge, …diese Migrantenkinder, …diese Alltagshelden“ auf. Die Kampagne will einen Gesprächsraum schaffen: zum einen sollen die Stimmen ernstgenommen werden, die sich über das so oft für sie unverständliche Verhalten von Menschen in Not aufregen. Und sie will einen Freiraum schaffen: Menschen in Not können erzählen, wie sie in diese Lage gekommen sind. Das Jahresthema des Diakonieverbandes Hannover-Land „…mitreden“ legt den Schwerpunkt darauf, dass die Betroffenen ermuntert, ermutigt und befähigt werden ihre Erfahrungen und Interessen in den ge- sellschaftlichen Diskurs einzubringen. Und das trotz Corona, auch wenn die Kommunikation miteinander schwerer geworden ist. Zwei Ereignisse wirken sich im Verband besonders auf das Ge- schäftsjahr 2020 aus: Auf die Coronapandemie wurde sehr zügig reagiert, die Mitarbeitenden haben die Informationen und die Anforderungen sehr schnell in lokale Konzepte übertragen, die nötigen hygienischen Maßnahmen umgesetzt, alternative und begleitende technische Möglichkeiten der Beratung aufgebaut. So wurde es möglich, dass Beratungen und Bildung weiter geführt Harald Gerke, Sandra Heuer und Jörg Engmann (v.li.) werden konnten, dass Kontakte aufrecht erhalten wurden, wo Türen zeitweise verschlossen werden mussten. -

Vortragsreihe in Burgdorf, Lehrte, Sehnde Und Uetze

Vortragsreihe in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze Ziel des Niedersächsischen Mentoring-Programms 2015 ist es, mehr Frauen für die politische Arbeit zu gewinnen. Niedersachenweit sind 442 sogenannte Tandems gestartet, darunter auch in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Die Gleichstellungsbeauftragten unterstützen die Mentees und MentorInnen. Gemeinsam bieten sie eine Vortragsreihe an, die politische Arbeit erklärt und Gelegenheit zum Austausch bietet. Zu diesen Veranstaltungen sind auch alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei. Wer, wie, was? Aufgaben von Rat und Verwaltung Politik verstehen und Entscheidungsprozesse nachvollziehen. Wer macht was? Wer entscheidet? Und wie finden Interessen von BürgerInnen Gehör? Referentin: Silke Vierke, Leiterin der Hauptabteilung, Stadt Burgdorf Dienstag 14. April, 18.30 Uhr, Bauamt-Rathaus IV, V. d. Hannoverschen Tor 27, 31303 Burgdorf „Heimat finden“ – Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Aufgrund von Krieg, Terror und Verfolgung versuchen zunehmend mehr Menschen für sich und ihre Familien einen anderen, sicheren Ort zum Leben zu finden. Das führt bei uns in Deutschland dazu, dass alle Städte und Gemeinden entsprechend bestimmter Quoten Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Am Beispiel der Gemeinde Uetze werden Strategien und Maßnahmen vorgestellt, die geeignet sind, die Menschen mit Wohnraum zu versorgen und sie zu betreuen. Referentin: Dagmar Lindemann, Teamleiterin Sozialleistungen bei der Gemeinde Uetze Mittwoch 06. Mai, 18.00 Uhr, Sitzungssaal im Rathaus, -

Statistik-Gesamt-2012.Pdf

Februar 2013 An alle Vereine, die am Sportabzeichen-Wettbewerb 2012 beteiligt waren. Liebe Sportfreunde, der Regionssportbund Hannover überreicht Ihnen die Statistik des Sportabzeichenjahres 2012 und möchte Ihnen, den SportabzeichenprüferInnen und StützpunktleiterInnen in den Vereinen für die Unterstützung zu diesem Erfolg Dank und Anerkennung aussprechen, denn nur durch Ihre Mithilfe und Einsatzbereitschaft konnte die Sportabzeichenarbeit wieder erfolgreich bewältigt werden. Mit sportlichen Grüßen Katharina Lika Sportwartin Sportabzeichen im Regionssportbund Hannover 1 9 7 5 - 2 0 1 2 1975 5.890 1994 6.675 1985 10.954 2004 12.502 1976 7.620 1995 6.698 1986 10.421 2005 10.548 1977 9.189 1996 6.717 1987 9.415 2006 9.579 1978 9.293 1997 7.724 1988 10.261 2007 9.494 1979 10.425 1998 7.633 1989 10.123 2008 10.368 1980 10.216 1999 7.811 1990 8.131 2009 10.720 1981 9.528 2000 7.738 1991 8.116 2010 9.450 1982 10.205 2001 9.002 1992 7.229 2011 9.058 1983 11.565 2002 8.732 1993 6.834 2012 8.447 1984 10.954 2003 9.561 Vereins- Sport- Vereins- Rang nummer Verein abzeichen mitglieder % 1 193145 TSV Neustadt 618 2.675 23,10 2 193445 TSV Pattensen 605 1.438 42,07 3 191820 SV Gehrden v. 1900 462 2.210 20,90 4 194875 Mellendorfer TV 324 1.480 21,89 5 191640 Garbsener SC 286 1.138 25,13 6 191060 TSV Egestorf 277 1.250 22,16 7 191100 TSV Kirchdorf 222 1.357 16,36 8 191255 TSV Burgdorf 216 2.873 7,52 9 193835 SG Letter 05 191 1.565 12,20 10 195050 TSV Wennigsen 169 1.316 12,84 11 195430 TuS Wunstorf 167 2.780 6,01 12 191460 TS Großburgwedel 149 2.845 5,24 -

SS 11 Gleidingen.Indd

Saison 2018/2019 Heft 11 Werbung beim SV Germania Liebe Zuschauer, sicherlich gefallen Ihnen die Ak- tivitäten des Vereins. Viele Mit- glieder organisieren nicht nur den Sport- und Trainingsbetrieb, son- dern bereiten Events vor als Ange- bote für die sportlich Interessier- ten in Laatzen und Umgebung, ein Beitrag zum Wohlfühlen in unserer Stadt. Am Saisonanfang stand so unser großes Vorbe- reitungsturnier, das bereits zum 26. Mal ausgetra- gen wurde: der Gilde-Cup 2018! Und jetzt begrü- ßen wir Sie zu den Pfl ichtspielen der 1. Herren. Haben Sie eventuell einmal überlegt, diesen sportlichen Rahmen für Werbung zu nutzen? Es gibt da einige interessante Möglichkeiten sowohl für Privatpersonen (z. B. unseren Club 100) als auch für Firmen. Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse haben. Ich komme sehr gern zu einem Gespräch vorbei. Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns sehr anstrengen werden, Ihren Werbeauftritt beim SV Germania Grasdorf optimal zu gestalten. Karl-Peter Hellemann HandyHa 0171 9516077 Auf unserem Veranstaltungsplakat sind zum Sai- sonwechsel Felder frei geworden. Mit dem Plakat im [email protected] Format DINA3 weisen wir auf Veranstaltungen des Vereins hin. Ein Werbefeld kostet 150 Euro jährlich. Der Stadion-Spiegel erscheint zu den Heimspielen der 1. Her- ren und auch zu unseren Turnie- ren. Die Anzeige von einer halben Seite kostet 30 Euro je Ausgabe. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, viele von Ihnen und Euch werden ihn gut kennen: Ralf SölterS , ehemaliger Spieler des SV Germania Grasdorf und seits einigen Jahren Betreuer der 1. Herrenmannschaft. RalfR ist einer von denen, die sich engagieren und anpa- cken,c aber kein großes Aufheben um die eigene Person machen.m KultstatusKult genießt die prall gefüllte Tasche, aus der Ralf die JungsJ zu den Spielen mit Bananen, Müsliriegeln, Marmorkuchen und Brausetabletten versorgt. -

Regionskandidaten Wahlbereich

Übersicht der Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zur Regionversammlung Hannover Wahlbereich 1 (Hannover-Mitte) Platz Name Vorname Titel Alter Beruf Ort 1 Loskant Christoph-Justus 49 Rechtsanwalt Hannover 2 Krüger-Pöppelwiehe Ute 54 Sozialversicherungsangestellte Hannover 3 Jeng Jesse 28 Dipl. Bankbetriebswirt Hannover 4 Rieck-Vogt Diana 45 Journalistin Hannover 5 Pöppelwiehe Joschka 25 Student Hannover 6 Hein Roland 54 Beamter Hannover 7 Niculescu Fabian 33 Student Hannover 8 Albrecht Christa 62 Hausfrau Hannover 9 Sommer Katja Dr. 48 Oberstudienrätin Hannover 10 Beier David 26 Stv. Abteilungsdirektor Hannover (Ersatzkandidat) Übersicht der Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zur Regionversammlung Hannover Wahlbereich 2 (Hannover-List) Platz Name Vorname Titel Alter Beruf Ort 1 Krause Ulrike 64 freib. Sozialwissenschaftlerin Hannover 2 Becker Reinhard 65 Studiendirektor (Gymnasialzweig) Wunstorf 3 Litzinger Hiltrud 48 Heilpraktikerin für Psychotherapie Hannover 4 Minkler Manuel 22 Student der Humanmedezin Hannover 5 Kage Elena 39 Physiotherapeutin Hannover 6 Marski Sebastian 37 Versicherungskaufmann Hannover 7 Ehlers Marvin Henryk 26 Bürokaufmann Hannover 8 Karsten Kathrin 49 Dipl.-Journalistin Hannover 9 Pohl Lars 45 Rechtsanwalt Hannover 10 Lorenz Rosemarie 75 Hausfrau Hannover (Ersatzkandidatin) 11 Pohl Renate 70 Rentnerin Hannover (Ersatzkandidatin) Übersicht der Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zur Regionversammlung Hannover Wahlbereich 3 (Hannover-Nordwest) Platz Name Vorname Titel Alter Beruf Ort 1 Jeschke Hartwig Dr. 55 wissenschaftlicher Mitarbeiter Hannover 2 Briese Matthias 55 IT-Systemadministrator Hannover 3 Behre Andrea 40 Sparkassenbetriebswirtin Hannover 4 Proske Sebastian 30 Student Hannover 5 Kapitza Sabine 56 Hausfrau Hannover 6 Bergen Kerstin 41 Bankkauffrau Hannover 7 Bredow Eike 29 Student Hannover 8 Klapproth Thomas 51 Rechtsanwalt Hannover 9 Hellmann Hans-Georg 62 freib. -

Altwarmbüchener Moor“ (NSG-HA 44) Fachbereich Umwelt Verordnungstext – 2

Region Hannover „Altwarmbüchener Moor“ (NSG-HA 44) Fachbereich Umwelt Verordnungstext – 2. externe Beteiligung Stand: 18.01.2018 Verordnung über das Naturschutzgebiet „Altwarmbüchener Moor“ in den Städten Sehnde, Lehrte und Burgdorf, der Gemeinde Isernhagen sowie in der Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover (Naturschutzgebietsverordnung „Altwarmbüchener Moor“ - NSG-HA 44) Auf Grund der §§ 22 Abs. 1, 23, 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl I S. 3434) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 16und 32 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Aus- führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 104) wird von der Region Hannover verordnet: § 1 Naturschutzgebiet (1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Altwarmbüchener Moor“ erklärt. (2) Das NSG liegt im Zentrum der naturräumlichen Einheit „Warmbüchener Moorgeest“ im Südosten der „Hannoverschen Moorgeest“ in der naturräumlichen Region „Weser-Aller- Flachland“. Es liegt im Grenzbereich der Städte Sehnde, Lehrte und Burgdorf, der Ge- meinde Isernhagen sowie der Landeshauptstadt Hannover. (3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1: 10.000 (Anlage 1). Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes. Die Lage des Gebietes ist in einer mitveröffentlichten Übersichts- karte im Maßstab 1: 50.000 dargestellt (Anlage 2). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können während der Dienststunden bei den Städten Sehnde, Lehrte und Burgdorf, der Gemeinde Isernhagen, der Landeshauptstadt Hannover und der Re- gion Hannover - untere Naturschutzbehörde - unentgeltlich eingesehen werden.