Magisterarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aurora?S Dylan Sikura Golden at Spengler Cup in Davos

This page was exported from - The Auroran Export date: Wed Sep 29 0:37:41 2021 / +0000 GMT Aurora?s Dylan Sikura golden at Spengler Cup in Davos By Jake Courtepatte In a tournament steeped in tradition, Dylan Sikura is among the best. The Aurora native helped Team Canada take the gold medal on Sunday in the 2017 Spengler Cup, the oldest invitational ice hockey tournament in the world, hosted annually in Davos, Switzerland. After helping Canada to win their first preliminary round matchup with Mountfield HK 5 ? 3, Sikura earned his first point in game two against the host team HC Davos, setting up Andrew Ebbett to tie the game at one in the second period. Beating a tough Davos squad 4 ? 1, the Canadians went on to meet Mountfield once more in the tournament semifinals, winning 5 ? 2 to set up a New Year's Eve final against Team Switzerland. A 3 ? 0 shutout of the Swiss earned Team Canada their third straight Spengler Cup. A former Aurora Tiger and St. Andrew's College grad, Sikura now suits up for Northeastern University of the NCAA's Division I hockey program. ?Congrats (Dylan) on representing Canada with skill and class,? said St. Andrew's varsity coach Greg Reid in a tweet.? Sikura was one of three NCAA players to suit up for Team Canada, alongside fellow Northeastern teammate Jeremy Davies, Notre Dame's Jake Evans, and Boston University's Brandon Hickey. He now returns to a Northeastern team with an 11-5-2 record on the season, a team with sights set on the prestigious Beanpot Tournament between Boston teams in February, though Sikura's sights are once again set on the maple leaf crest. -

Eishockey Ist Dein Sport – Komm Ins Team

EISHOCKEY IST DEIN SPORT – KOMM INS TEAM KOMM UND WERDE TEIL DES TEAMS! WWW.WIR-SIND-EISHOCKEY.DE 2 EINER FÜR ALLE! Eishockey – das ist Drama und Dynamik, Athletik und Präzision, Teamgeist und Leidenschaft. Vor allem aber ist Eishockey eines: EMOTION PUR! Diese Infobroschüre soll Ihnen die wichtigsten Informa- tionen rund um den schnellsten Mannschaftssport der Welt vermitteln und Ihnen und Ihren Kindern den Ein- stieg erleichtern. Wir würden uns freuen, auch Sie und Ihr Kind in unse- rer Eishockey-Familie begrüßen zu dürfen. Franz Reindl Präsident Deutscher Eishockey-Bund e.V. 3 DAS SPIELFELD Als Spielfeld bezeichnet man eine rechteckige Eisfläche von 60 m Länge und 30 m Breite mit abgerundeten Ecken. Das Feld ist von einer ca. 1,20 m hohen Hartplastikbande umringt. Aus Sicherheitsgründen – insbesondere gegen fliegende Pucks – sind Schutzglasscheiben und/oder Fangnetze montiert. Fünf farbige Querlinien unterteilen die Eisfläche. Die rote Mittellinie halbiert das Spielfeld; mittig auf ihr befindet sich der Anspielpunkt (Bullypunkt). Die blauen Linien unterteilen die Eisfläche in drei Zonen: die Angriffs-, die neutrale und die Abwehrzone. Eine rote Torlinie begrenzt die Eisfläche auf jeder Seite. Die Tore sind 1,22 m hoch und 1,83 m breit. Ein Halbkreis vor dem Tor mar- kiert den Torraum. Es gibt neun Anspiel- oder Bullypunkte: einer in der Mitte des Feldes, zwei in den Verteidigungszonen und vier in der neutralen Zone. DIE MANNSCHAFT Die Mannschaft besteht in der Regel aus 17 bis 22 Spielern, von denen sich jedoch nur sechs Spieler gleichzeitg auf dem Eis befinden dürfen. Für gewöhnlich sind das also fünf Feld- spieler und ein Torwart (Goalie). -

Icehogs Monday, May 10 Chicago Wolves (11-17-1-0) 2 P.M

Rockford IceHogs Monday, May 10 Chicago Wolves (11-17-1-0) 2 p.m. CST (18-8-1-2) --- --- 23 points Triphahn Ice Arena Hoffman Estates, IL 39 points (6th, Central) Game #30, Road #14 Series 2-6-0-0 (1st, Central) WATCH: WIFR 23.2 Antenna TV, AHLTV ICEHOGS AT A GLANCE LISTEN: SportsFan Radio WNTA-AM 1330, IceHogs.com, SportsFanRadio1330.com Overall 11-17-1-0 Streak 0-2-0-0 Home 7-9-0-0 Home Streak 0-1-0-0 LAST GAME: Road 4-8-1-0 Road Streak 0-1-0-0 » Goaltender Matt Tomkins provided 29 key saves on Mother’s Day, but the Iowa Wild caught OT 3-1 Last 5 2-3-0-0 breaks late in the first period and early in the second for a 2-0 victory over the Rockford IceHogs at Shootout 2-0 Last 10 4-6-0-0 BMO Harris Bank Center Sunday afternoon. ICEHOGS LEADING SCORERS Player Goals Assists Points GAME NOTES Cody Franson 4 11 15 Hogs and Wild Celebrate Mother's Day and Close Season Series\ Dylan McLaughlin 4 9 13 The Rockford IceHogs and Iowa Wild closed their 10-game season series and two-game Mother's Evan Barratt 4 8 12 Day Weekend set at BMO Harris Bank Center on Sunday with the Wild skating away with a 2-0 vic- Chris Wilkie 6 5 11 tory. The IceHogs wrapped up the season series with a 4-5-1-0 head-to-head record. The matchup was the first time the IceHogs have played on Mother’s Day since 2008 in Game 6 of their second- 2020-21 RFD vs. -

SPORT CHEK WORLD JUNIOR SHOWCASE VITRINE SPORT CHEK DU MONDIAL JUNIOR July 29-August 4, 2018 / 29 Juillet-4 Août 2018 | Kamloops, B.C./C.-B

SPORT CHEK WORLD JUNIOR SHOWCASE VITRINE SPORT CHEK DU MONDIAL JUNIOR July 29-August 4, 2018 / 29 juillet-4 août 2018 | Kamloops, B.C./C.-B. Team Canada Media Guide / Guide de presse d’Équipe Canada ROSTER FORMATION Name P S/C Ht. Wt. Born Hometown Club Team NHL Draft Nom P T/C Gr. Pds DDN Ville d’origine Équipe de club Repêchage LNH Michael DiPietro G L/G 6’0” 193 06/09/99 Amherstburg, Ont. Windsor (OHL) VAN 2017 (3/64) Olivier Rodrigue G L/G 6’1” 158 06/06/00 Chicoutimi, Que./Qc Drummondville (QMJHL) EDM 2018 (2/62) Matthew Villalta G L/G 6’3” 183 06/03/99 Godfrey, Ont. Sault Ste. Marie (OHL) LAK 2017 (3/72) Matthew Welsh G L/G 5’11” 177 07/13/99 Halifax, N.S./N.-É. Charlottetown (QMJHL) 2019 Draft/Rep. Calen Addison D R/D 5’11” 178 04/11/00 Brandon, Man. Lethbridge (WHL) PIT 2018 (2/53) Kevin Bahl D L/G 6’6” 231 06/27/00 Mississauga, Ont. Ottawa (OHL) ARI 2018 (2/55) Nicolas Beaudin D L/G 5’11” 175 10/07/99 Châteauguay, Que./Qc Drummondville (QMJHL) CHI 2018 (1/27) Jacob Bernard-Docker D R/D 6’0” 171 06/20/00 Canmore, Alta./Alb. Okotoks (AJHL) OTT 2018 (1/26) Evan Bouchard D R/D 6’2” 191 10/20/99 Burlington, Ont. London (OHL) EDM 2018 (1/10) Noah Dobson D R/D 6’3” 178 01/07/00 Summerside, P.E.I./Î.-P.-É. -

Youngstown Phantoms 5’9.5” – 167 Lbs – Shot: L Birthdate: 7/29/98 (1) Commitment: Boston College

----------TEAM WEST---------- 1 Zackarias Skog (G) Omaha Lancers 6’4.5” – 198 lbs – Glove: L Birthdate: 6/27/95 (4) Commitment: SEASON TEAM RECORD GAA SV% SO SAVES MIN 2015-16 Omaha Lancers 6-7-0-1 2.58 .915 1 418 906 2014-15 Borås HC 6-8-0-0 2.66 .921 1 418 812 2015-16 is ZacKarias SKog’s first season in the USHL with the Omaha Lancers. Prior to joining Omaha, the Billdal, Sweden native spent a nUmber of years with the Borås yoUth program. Skog first learned of the USHL during the 2013 Junior Club World Cup, while the Dubuque Fighting Saints attended – he had a 2.00 GAA and .933 SV% in the toUrnament. This season, in 16 appearances, Skog sports a 2.58 GAA and a .915 SV%. He stands 6’5” tall and weighs in at 191 poUnds. Skog took over the majority of Omaha’s netmiding dUties in the month of December while Tampa Bay Lightning prospect Kris Oldham participated in the World JUnior A Challenge on the U.S. Select Team. Skog was drafted in the 2015 NAHL Draft in the 2nd round, 40th overall by the Minnesota Wilderness, and joined the Lancers dUring the sUmmer. 2 Justin Wells (D) Sioux Falls Stampede 6’4” – 183 lbs – Shot: L Birthdate: 7/31/98 (1) Commitment: Bowling Green State University SEASON TEAM League GP G A PTS +/- SOG 2015-16 Sioux Falls Stampede USHL 21 0 3 3 0 13 2014-15 SioUx Falls Stampede USHL 2 0 0 2 1 2 Cleveland Barons T1EHL 32 8 13 21 2015-16 marKs JUstin Wells’ first fUll season in the USHL, as he played jUst two games for the SioUx Falls Stampede during the 2014-15 season. -

2012 Hockey Conference Program

Putting it on Ice III: Constructing the Hockey Family Abstracts Carly Adams & Hart Cantelon University of Lethbridge Sustaining Community through High Performance Women’s Hockey in Warner, Alberta Canada is becoming increasingly urbanized with small rural communities subject to amalgamation or threatened by decline. Statistics Canada data indicate that by 1931, for the first time in Canadian history, more citizens (54%) lived in urban centre than rural communities. By 2006, this percentage had reached 80%. This demographic shift has serious ramifications for small rural communities struggling to survive. For Warner, a Southern Alberta agricultural- based community of approximately 380 persons, a unique strategy was adopted to imagine a sense of community and to allow its residents the choice to remain ‘in place’ (Epp and Whitson, 2006). Located 65 km south of Lethbridge, the rural village was threatened with the potential closure of the consolidated Kindergarten to Grade 12 school (ages 5-17). In an attempt to save the school and by extension the town, the Warner School and the Horizon School Division devised and implemented the Warner Hockey School program to attract new students to the school and the community. By 2003, the Warner vision of an imagined community (Anderson, 1983) came to include images of high performance female hockey, with its players as visible celebrities at the rink, school, and on main street. The purpose of this paper is to explore the social conditions in rural Alberta that led to and influenced the community of Warner to take action to ensure the survival of their local school and town. -

The Birth of Swedish Ice Hockey : Antwerp 1920

The Birth of Swedish Ice Hockey : Antwerp 1920 Hansen, Kenth Published in: Citius, altius, fortius : the ISOH journal 1996 Link to publication Citation for published version (APA): Hansen, K. (1996). The Birth of Swedish Ice Hockey : Antwerp 1920. Citius, altius, fortius : the ISOH journal, 4(2), 5-27. http://library.la84.org/SportsLibrary/JOH/JOHv4n2/JOHv4n2c.pdf Total number of authors: 1 General rights Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply: Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00 THE BIRTH OF SWEDISH ICE HOCKEY - ANTWERP 1920 by Kenth Hansen Introduction The purpose of this paper is to describe how the Swedes began playing ice hockey and to document the first Olympic ice hockey tournament in Antwerp in 1920, since both events happened at the same time. -

ÜBER DEN ERC in DER EIN GEMEINSAMES PRODUKT DES ERC INGOLSTADT UND Ingolstädter Anzeiger Gefühlt: Die Nächste Zündstufe

ALLES ÜBER DEN ERC IN DER EIN GEMEINSAMES PRODUKT DES ERC INGOLSTADT UND Ingolstädter Anzeiger Gefühlt: die nächste Zündstufe. Der neue Audi A4 Avant mit TDI- und TFSI-Motoren der neuesten Generation. Fortschritt spüren. audi.de/a4 Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,4–3,8; CO2-Emission in g/km: kombiniert 147–99. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2- Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. 210x297_A4_2015_ERCPanther_25633_39L300.indd 1 20.08.15 15:36 WWW.ERC-INGOLSTADT.DE EDITORIAL Sehr geehrte Damen und Herren, Inhalt wir können stolz sein auf Brandon Buck von unserer der wir gegen die Spitze des Heimspiel Seite 4–5 unsere Panther. Die ver- Philosophie und unserem europäischen Eishockeys gangenen beiden Spielzei- Weg zu begeistern. Bran- antreten. Auch da wollen ERC-Philosophie ten waren unter dem Strich don, den ich als feinen Kerl wir uns beweisen. Seite 6–7 die erfolgreichsten in der und herausragenden Eisho- Wir sind dankbar, dass Sie Geschichte des ERC Ingol- ckeyspieler kennenlernen uns im Vorjahr mit Herzblut Trainingslager in Südtirol Seite 8–9 stadt. Mit einer Meister- durfte, hat bei uns bis 2020 unterstützt haben und un- schaft und einer Vizemeis- verlängert. ser langjähriges Konzept, Fanartikel Seite 10–11 terschaft sind wir sogar die den Ingolstädter Weg, mit- beste Mannschaft dieser gehen. Eine ausführliche Die Panther Sportsbar Jahre. Dies ist jedoch kein Erläuterung dazu fi nden Sie Seite 12–13 Signal, sich zurückzulehnen im diesjährigen Saisonheft Neuer Trainerstab – für uns ist dies vielmehr ebenso wie viele weitere Seite 14–15 der Ansporn, weiter hart zu Informationen rund um un- arbeiten und uns nochmals sere Panther. -

Ice Hockey Players

Acta Gymnica, vol. 46, no. 1, 2016, 30–36 doi: 10.5507/ag.2015.027 Assessment of basic physical parameters of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players Martin Sigmund1,*, Steven Kohn2, and Dagmar Sigmundová1 1Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic; and 2James L. and Dorothy H. Dewar College of Education and Human Services, Valdosta State University, Valdosta, GA, United States Copyright: © 2016 M. Sigmund et al. This is an open access article licensed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Background: Physical parameters represent an important part of the structure of sports performance and significantly contribute to the overall performance of an ice hockey player. Basic physical parameters are also an essential part of a comprehensive player assessment both during the initial NHL draft and further stages of a professional career. For an objective assessment it is desirable to know the current condition of development of monitored somatic parameters with regard to the sports discipline, performance level and gaming position. Objective: The aim of this study was to analyze and present the level of development of basic physical characteristics [Body Height (BH) and Body Weight (BW)] in current ice hockey players in the Canadian-American NHL, also with respect to various gaming positions. Another aim is to compare the results with relevant data of elite ice hockey players around the world. Methods: The data of 751 ice hockey players (age range: 18–43 years; 100% male) from NHL (2014/2015 season) are analyzed (goalkeepers, n = 67; defenders, n = 237; forwards, n = 447). -

MN in Juniors

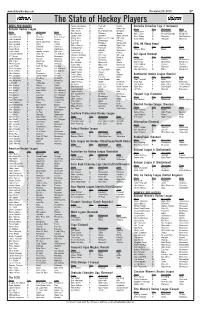

www.stateofhockey.com December 20, 2018 27 The State of Hockey Players MEN’S PRO HOCKEY Taylor Cammarata F Plymouth Norfolk Deutsche Eishockey Liga 2 (Germany) National Hockey League Adam Carlson G Edina Rapid City Name Pos. Hometown Team Willie Corrin D International Falls Brampton Name Pos. Hometown Team Casey Borer D Minneapolis Bad Tölz Ben Danford D Stillwater Atlanta Mark Alt D St. Paul Colorado Willie Corrin D International Falls Bietigheim Gordon Defiel G Stillwater South Carolina Joey Anderson F Roseville New Jersey Steve Slaton D Plymouth Bad Nauheim Danny Fick D Marine on St. Croix Wheeling Josh Archibald F Brainerd Arizona Kevin Wehrs D Plymouth Bad Tölz Eric Freschi F Bloomington Wichita David Backes F Spring Lake Park Boston Neal Goff D Stillwater Kansas City Nick Bjugstad F Blaine Florida CIHL HK (Hong Kong) Blake Heinrich D Cambridge Rapid City Brock Boeser F Burnsville Vancouver Name Pos. Hometown Team Christian Horn F Plymouth Norfolk Travis Boyd F Hopkins Washington Whitney Olsen F Eagan Macau Jake Horton F Oakdale Manchester Justin Braun D Vadnais Heights San Jose Connor Hurley F Edina Norfolk Jonny Brodzinski F Ham Lake Los Angeles Christian Isackson F Pine City Wheeling Get Ligaen (Norway) J.T. Brown F Burnsville Minnesota Steve Johnson D Excelsior Reading Name Pos. Hometown Team Dustin Byfuglien D Roseau Winnipeg Clint Lewis D Burnsville Idaho Joey Benik F Andover Lillehammer Matt Cullen F Moorhead Pittsburgh Ben Marshall D Mahtomedi Atlanta Sam Coatta F Minnetonka Manglerud Patrick Eaves F Faribault Anaheim Johno May F Mahtomedi Greenville Peter Lindblad F Benson Stjernen Justin Faulk D South St. -

Introduction

TEAMTEAM CANADA CANADA ALUMNI ALUMNI NEWSLETTER FALL 2009 NEWSLETTER FALL 2009 National Men’s Team, National Women’s Team and National Sledge Team, August 2009 in Calgary IntRoduction Welcome back – we hope you will enjoy reading the fall edition of the in Vancouver in 2010, we look forward to having strong representation from Team Canada Alumni Association newsletter. We appreciate the valuable the men’s, women’s, and sledge teams as we work hard to add more alumni feedback you have given us and will continually strive to incorporate more to our membership. We hope you will help us and share this newsletter with of your ideas into future issues. As we prepare for the Olympic Winter Games some of your teammates to encourage them to join. ■ TABLE OF CONTENTS THE TEAM OUR REGULAR FEATURES HIGHLIGHTS INSIDE THIS ISSUE CANADA ALUMNI WHERE ARE THEY Now? A call to action for alumni to help with our ASSOCIATION Get caught up with Doug Lidster (Page 3) and recruitment effort (Page 2) Jan Alston (Page 4) Where We Want To Be – Our Vision: Message from TCAA chair Gord Sherven Team Canada Alumni – Coming Together, ALUMNI EVENTS (Page 2) Reaching Out. HCF hosts 6th annual Gala Fundraiser and Golf Tournament (Page 5) Olympic hopefuls support HCF “A Dinner with Why We Want To Go There – Our Mission: Team Canada” Fundraiser (Page 7) To engage, encourage, and enable Team Canada WHAt’s NEW AT HOCKEY CANADA PUBLISHER: Hockey Canada alumni to maintain a lifelong relationship with New legacy initiative underway to preserve our Hockey Canada and our game. -

V Odvete Prehra 1:2 Hoci Sa Naši Hokejisti Ujali Vo Včerajšom Odvetnom Prípravnom Zápase V Žiline S Čechmi Gólom Zagrapana (Vpravo) Vedenia, Napokon Prehrali 1:2

Piatok 25. 8. 2017 71. ročník • číslo 197 cena 0,60 App Store pre iPad a iPhone / Google Play pre Android Hrdý Slovák Strana 6 Sekulič Boris Sekulič, kapitán futbalistov brati- slavského Slovana, má už slovenské občianstvo. „Je to pre mňa česť, žijem na Slovensku šesť rokov a cítim sa tu ako doma,“ vraví rodák z Belehradu. FOTO SLOVAN/MIRO GASIDLO Strana 9 V odvete prehra 1:2 Hoci sa naši hokejisti ujali vo včerajšom odvetnom prípravnom zápase v Žiline s Čechmi gólom Zagrapana (vpravo) vedenia, napokon prehrali 1:2. Tradičný rival sa im tak revanšoval za stredajšiu prehru v Třinci (0:2). FOTO ŠPORT/JANO KOLLER Ďalšie číslo humoristického časopisu BUMerang POZOR! UŽ ZAJTRA 2 NÁZORY piatok 25. 8. 2017 PRIAMA REČ IGORA PRIELOŽNÉHO Kravárikovi prajem šťastie a odvahu Derbyzápasom s Českom sa dnes pre „ ešte jedno manko. Naši súčasní repre- ho emigranta, som viedol v nemeckom slovenských volejbalistov začnú ME Česi majú Džavoronka, my máme tím. zentanti na najdôležitejších pozíciách, tíme na ME 1991. Aj Grozer je však v Poľsku. Trénerovi Andrejovi Kravári- Rozhodne momentálna forma. ako sú univerzálni hráči a nahrávači, hráč, ktorý sa dá brániť a znechutiť. kovi prajem veľa šťastia, ako nováčik ho nehrajú v dobrých ligách, nie sú kon- V Poľsku, ktoré v roku 2014 doma vy- bude potrebovať. Jeho kariéra mi pripo- frontovaní ťažkými zápasmi. Kľúčový hralo majstrovstvá sveta, pretrváva vo- mína tú moju, v reprezentácii som ako tomu, že sám je v zrelom veku, myslím maličkosť nielen v koncovke, ale aj po- duel v základnej skupine bude jedno- lejbalový boom. Vzhľadom na výsledky hráč skončil v roku 1986 a v roku 1989 si, že si k sebe ako asistenta nemal vy- čas celého zápasu.