Un Fiore Da Spremere MEMORIA, TERRITORIO Vite E Muretti a Secco

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Franciscans of Mount Sion and Their Rituals (1330- 1517)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Between Traditions: The Franciscans of Mount Sion and their rituals (1330- 1517) Covaci, V. Publication date 2017 Document Version Other version License Other Link to publication Citation for published version (APA): Covaci, V. (2017). Between Traditions: The Franciscans of Mount Sion and their rituals (1330- 1517). General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:27 Sep 2021 Bibliography UNPUBLISHED PRIMARY SOURCES Manuscripts COMO (Biblioteca Comunale di Como) MS 1.3.17 DEN HAAG (Koninklijke Bibliotheek) MS 73G8 Den Haag JERUSALEM (Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa) MS MIN 1 olim SF1278 MS MIN.2 olim ZzV19 MS MIN.3 olim SF 1277 MS MIN.4 olim ZZ VII 16 MS MIN. -

Elenco Stazioni

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Livello pioggia 22-07-1993 STURA DI TO ALA DI STURA LANZO 250 ALA DI STURA 367642 5019242 1006 Temperatura dell'aria 22-07-1993 Altezza neve 08-09-1999 09-05-2005 Livello pioggia 08-09-1999 ANDRATE TO ANDRATE SESIA 346 PINALBA 413632 5046071 1580 Radiazione solare 04-05-2006 Temperatura dell'aria 08-09-1999 Livello pioggia 05-08-1999 TO ANGROGNA PELLICE 353 VACCERA 358034 4970850 1435 Temperatura dell'aria 05-08-1999 Direzione vento 18-08-2002 Livello pioggia 09-01-1991 AVIGLIANA DORA AVIGLIANA Radiazione TO RIPARIA 142 373774 4994834 340 solare 09-01-1991 Temperatura dell'aria 09-01-1991 Velocita' vento 18-08-2002 Livello pioggia 28-09-2006 STURA DI TO BALME LANZO S4101 BALME 360677 5018290 1410 Temperatura dell'aria 28-09-2006 Direzione vento 06-11-2002 Altezza neve 25-09-1987 STURA DI RIFUGIO TO BALME LANZO 004 GASTALDI 354502 5017939 2659 Livello pioggia 03-07-1996 Temperatura dell'aria 25-09-1987 Velocita' vento 06-11-2002 Direzione vento 09-07-2003 22-07-2010 Livello pioggia 10-10-2002 22-07-2010 BARDONECCHIA DORA BARDONECCHIA Radiazione TO RIPARIA S2895 MELEZET 317833 4990752 1791 solare 10-10-2002 22-07-2010 Temperatura dell'aria 10-10-2002 22-07-2010 Velocita' vento 09-07-2003 22-07-2010 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice -

One Territory, Infinite Emotions

www.turismotorino.org ONE TERRITORY, TORINO • Piazza Castello/Via Garibaldi INFINITE • Piazza Carlo Felice • International Airport (interactive totem) Contact centre +39.011.535181 [email protected] EMOTIONS. BARDONECCHIA Piazza De Gasperi 1 +39.0122.99032 [email protected] CESANA TORINESE Piazza Vittorio Amedeo 3 +39.0122.89202 [email protected] CLAVIÈRE Via Nazionale 30 +39.0122.878856 [email protected] IVREA Piazza Ottinetti +39.0125.618131 [email protected] PINEROLO Viale Giolitti 7/9 +39.0121.795589 [email protected] PRAGELATO Piazza Lantelme 2 +39.0122.741728 [email protected] SAuze d’OULX Viale Genevris 7 +39.0122.858009 [email protected] SESTRIERE Via Louset +39.0122.755444 [email protected] SUSA Corso Inghilterra 39 +39.0122.622447 [email protected] A CITY YOU City Sightseeing Torino is a valuable ally in your time spent WOULDN’T EXPECT in Torino. By means of this “panoramic” double-decker bus you will be able to discover the city’s many souls, travelling on two lines: “Torino City Centre” and If you decide to stay in Torino “Unexpected Torino”. You can’t get more or the surrounding areas for your convenient than that… holiday, our Hotel & Co. service lets www.turismotorino.org/en/citysightseeing you reserve your stay at any time directly online. Book now! ot www.turismotorino.org/en/book .turism orino.o ww rg/ w en Lively and elegant, always in movement, nonetheless Torino is incredibly a city set in the heart of verdant areas: gently resting on the hillside and enclosed by the winding course of the River Po, it owes much of its charm to its enchanting location at the foot of the western Alps, watched over by snowy peaks. -

Il Turismo Nell'area Del Parco Di Crea

Il turismo nell’area del Parco di Crea. Ires Piemonte (Maurizio Maggi, Carlo Beltrame, Elena Ciarli, Emanuela Giorgini) marzo 2002 PARTE PRIMA: Il quadro territoriale di Crea e l’analisi dell’intorno 1. Il quadro territoriale allargato - Crea, il Santuario, il Parco - Il quadro europeo - Il quadro regionale 2. I Piani territoriali provinciali - Il PTP di Alessandria - Il PTP di Asti - Il PTP di Vercelli 3. Il quadro locale - Fra Basso Monferrato e risaie - La città di Casale - Il quadro occupazionale - Il quadro turistico PARTE SECONDA: Domanda e offerta turistica 1. Il contesto locale 2. La domanda turistica - Costi e benefici del turismo - Trend recenti e prospettive - L’indagine sul pubblico 3. L’offerta del territorio - Le strutture di accoglienza - Il turismo itinerante - Gli itinerari 4. Aspetti qualitativi 5. Proposte di intervento a livello locale 6. Conclusioni 7. Nota metodologica Il presente rapporto è opera di un gruppo di lavoro composto da Carlo Beltrame (autore del- la Parte prima), Elena Ciarli (autrice del capitolo 4 parte seconda), Emanuele Giorgini (autri- ce dei capitoli 2 e 7, parte seconda) e Maurizio Maggi (coordinatore). La responsabilità di quanto scritto è interamente da attribuirsi all’Ires Piemonte. Il turismo nell’area del Parco di Crea 1 PARTE PRIMA Il QUADRO TERRITORIALE DI CREA E L’ANALISI DELL’INTORNO Il turismo nell’area del Parco di Crea 2 1. IL QUADRO TERRITORIALE ALLARGATO Il turismo nell’area del Parco di Crea 3 CREA, IL SANTUARIO, IL PARCO Crea, il Santuario e l’area a parco naturale, sono certamente la località più “visitata” della provincia di Alessandria e tra le più “visitate” del Piemonte. -

CURRICULUM Di Carlo Tutto 2013

CURRICULUM VITAE Ing. Luigi Antonio DI CARLO DATI PERSONALI Nome : Luigi Antonio Cognome : di CARLO Data e luogo di nascita : 22/06/1970, San Severo (FG) Stato civile : coniugato Residenza: Via Modane, 19, Torino, 10141 Tel. 011/19706053, Cell. 349/3127955 Studio con sede in: Via Cercenasco 4C 10135 Torino Tel. 011/3099003, Fax. 011/3035082 Cell. 331/15779671 Posta elettronica: [email protected] ISTRUZIONE - Luglio 1988: diploma di “Maturità classica” presso l’Istituto Classico G. Perrotta, Termoli (CB). - Marzo 1996 : laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutturista ; votazione finale di 94/110, tesi di laurea in collaborazione con il prof. Francesco BIASIOLI del dipartimento di strutture in merito al seguente argomento: “Il progetto delle miscele di calcestruzzo”, con sviluppo di nuovo metodo pratico tabellare di dimensionamento della miscela (a partire dalle risorse a disposizione in cantiere) basato sul parametro americano del Modulo di Finezza degli inerti. Tesi successivamente pubblicata sulla rivista ufficiale dell’ATECAP : “In concreto”. ABILITAZIONE alla professione - Ottobre 1996: esame di stato presso il Politecnico di Torino indirizzo “strutturale” con votazione finale 90/100. - Febbraio 1998: iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino (n°7578Z) e alla Camera di commercio (P.IVA 07501850015) - Luglio 2009: Costituzione della Società R&C Strutture s.r.l. (P.IVA 10123570011) di consulenza e progettazione servizi di ingegneria strutturale, di cui ricopro la carica di Amministratore delegato e Direttore tecnico responsabile. - Aprile 2013: Costituzione della Società G.I.T. s.r.l. (P.IVA 10931830011) di consulenza e progettazione servizi di ingegneria generali. ALTRE INFORMAZIONI Servizio Militare Servizio svolto presso il 123° Btg. -

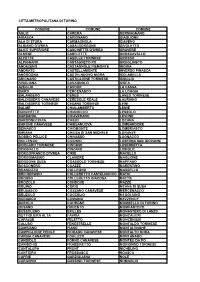

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Piano Naturalistico Del Parco Naturale Del Gran Bosco Di Salbertrand

REGIONE PIEMONTE Assessorato Programmazione economica Settore Parchi naturali PIANO NATURALISTICO DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE Torino, 1983 -aggiornamento 1995 0 Redattori: Coordinamento generale e collaborazione al testo Gian Paolo MONDINO (IPLA) Caratteri geomorfologici e litologici Renato NERVO e Patrizia PEROTTI (GEOCOP) Flora e vegetazione e cartografia relativa Franco MONTACCHINI, Rosanna CARAMIELLO LOMAGNO e Giuliana FORNERIS (Università di Torino) Avifauna Antonio MINGOZZI (AIN) Micromammiferi Nerio BARATTI e Pia VITALE (AIN) Ungulati Franco PERCO (Università di Trieste) Selvicoltura, Alpicoltura, piccoli dissesti e cartografia relativa Silvio DURANTE e Paolo TERZOLO (Consorzio forestale Alta Valle di Susa-Oulx) Aspetti storici e socio-economici Paolo DEBERNARDI (IPLA) Cartografia derivata Marta SCOTTA Disegno Piergiuseppe DE VECCHI Per le integrazioni e gli aggiornamenti si sono utilizzate le pubblicazioni di A.Quaglino, R.Motta (87) e S. Durante (90). Revisione E. Pulzoni, G. Assandri. 1 Aggiornamento Il Piano Naturalistico redatto a cura dell'IPLA nel 1983, è risultato, al momento dell'avvio delle procedure di approvazione, non più attuale in molte parti, in quanto nei 14 anni intercorsi, si sono notevolmente modificate alcune situazioni, sia gestionali, sia relative agli aspetti territoriali, quali ad esempio la realizzazione dell'autostrada del Frejus, le modalità degli abbattimenti selettivi- normati ora dalla L.R 8 giugno 1989, n. 36-, la situazione degli alpeggi, la presa di servizio di personale tecnico e di vigilanza ed infine l'ampliamento attuato con la L.R. n.29, del 1 marzo 1995, che ha modificato la legge istitutiva n. 51 del 20 maggio 1980. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Scarica in Formato

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI SACRI MONTI Varallo, 14 - 20 aprile 1980 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI NOTE REDAZIONALI La pubblicazione degli Atti è stata promossa dal La politica regionale dei Parchi ha preso avvio con la legge “quadro” del 4 giugno 1975 n. 43, Nor- Coordinamento dei Sacri Monti istituiti a Parchi me per l’istituzione di parchi e delle riserve naturali che stabilisce le linee di indirizzo entro le quali in- Coordinamento editoriale e redazionale e Riserve Naturali dalla Regione Piemonte: serire l’impegno legislativo programmatico della Regione Piemonte. Paolo Pellizzari Un primo piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali veniva approvato dal Consiglio Re- Riserva Naturale del Sacro Monte di Belmonte gionale il 27 gennaio 1977. Esso prevedeva l’istituzione di 32 aree meritevoli di salvaguardia. Segreteria Emanuele Battagliotti, Presidente Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 ottobre 1979 si provvedeva ad integrare il pia- Katia Murador Giovanni Greco, Direttore no dei parchi con nuove aree, fra cui il Sacro Monte di Crea, il Sacro Monte di Orta, il Sacro Monte di Varallo. Comitato editoriale Parco Naturale del Sacro Monte di Crea Sono poi seguite le leggi istitutive a Parchi e Riserve naturali e regionali dei vari Sacri Monti, il ri- Amilcare Barbero Gianni Calvi, Presidente conoscimento UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’istituzione del Centro di Michela Cometti Amilcare Barbero, Direttore Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Casimiro Debiaggi 1980 L.R. 28.01.1980, N. 5 Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea Ermanno De Biaggi Riserva Naturale del Sacro Monte Calvario Elena De Filippis di Domodossola 1980 L.R. -

Turin City Guide

TURIN CITY GUIDE ® JUNE 2020 WWW.WHEREITALIA.COM/TURIN GRAND TOUR Discover & Enjoy Italy NOW READY TO WELCOME YOU! BEST DESTINATIONS BEAUTY AND DINING ALL YOU CAN DO IN THE CITY SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS YOUR TRAVELING COMPANION SINCE 1936® WELCOME TO ITALY DISCOVER ® whereMAGAZINE Turin www.whereitalia.com/turin We’ve been here for centuries. PROEDI MEDIA - WHERE Via Ezio Biondi, 1. 20154 Milano We’re waiting for you. T: 02 349951 - Fax 02 33107015 [email protected] Now, we’re ready to show you the most www.whereitalia.com/turin beautiful country in the world. PUBLISHER AND EDITOR-IN-CHIEF Andrea Jarach The recent pandemic has severely affected one of [email protected] the linchpins of the global economy – the tourism COO Andrea Jarach Pierfrancesco Coreno industry. The current lockdown, closing of borders [email protected] Publisher Where® and drop in available revenue at the time of MANAGING EDITOR Alessandra Finzi writing this editorial could be very depressing, but [email protected] CONTRIBUTORS remember we’re talking about Italy: a favourite destination of travelers Carey Bernitz, Simona P.K. Daviddi, Floriana di Maio, Elisabetta Giudici, Joy Lacanlale, for centuries. Throughout history, our country has been affected by war, Fabio Lancini, Giulia Minero, Elena Peverata, Chiara Zaccarelli famine and epidemics, and each time it has risen from the ashes to once ICONOGRAPHY again become the most desirable tourist destination in the world. Archivio Proedi Media, ENJOY Milano Panoramica, Shutterstock Every night is followed by a new dawn, and you can already see some CARTOGRAPHY City Map © Proedi Comunicazione 2020 signs of this. -

Luoghi Di Culto E Di Interesse Artistico in Monferrato Nei Dintorni Del Caffe' Ristorante Del Peso

CAFFE’ RISTORANTE DEL PESO Piazza Marconi 3, 15020 CAMINO (AL) Tel. 0142.469122 - Cell. 339.7841406 [email protected] www.ristorantedelpeso.it LUOGHI DI CULTO E DI INTERESSE ARTISTICO IN MONFERRATO NEI DINTORNI DEL CAFFE’ RISTORANTE DEL PESO LE SINAGOGHE IN PIEMONTE «La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». È l’articolo n.1 dello Statuto Albertino a sancire, per la prima volta, nel 1848, parità di diritti alle confessioni non cattoliche, tra cui la comunità ebraica piemontese, una presenza dalle alterne fortune, radicata fin dai primi anni del XV secolo e testimoniata dalle numerose sinagoghe presenti sul territorio, patrimonio culturale, oltre che artistico. Impossibile non cominciare, nel panorama architettonico per il culto della comunità, dal grandioso progetto commissionato, proprio nel 1848, dalla comunità israelita torinese ad Alessandro Antonelli: una costruzione che non ha mai ospitato una sinagoga, ma che è oggi il simbolo della città, la Mole Antonelliana. A Torino l’attuale luogo di culto, affidato alla mano di Enrico Petiti, viene invece realizzato nel 1884, nel quartiere di San Salvario nelle forme di una sinagoga eclettica progettata in stile moresco, a cui, nel 1974, è aggiunto il Tempio piccolo, che tra soffitti a volta e pareti grezze con mattoni a vista, contiene esempi unici di barocco piemontese, come la Tevà laccata d’azzurro e oro, e l’Aron sostenuto da raffinati capitelli corinzi. Testimonianze maggiori sono visibili nel Monferrato, ad Asti, Alessandria e soprattutto a Casale, dove la sinagoga, costruita nel 1595, con la sua ricchezza, non lascia dubbi sul peso della comunità israelitica nella vita del comune monferrino. -

Servizio Di Trasporto Sociale Di

Comune di Salbertrand Prot 0000703 del 28-02-2020 arrivo Cat 7 Cl 8 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE ANZIANE , DISABILI, O IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE NECESSITA’ L’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA comunica che è attivo il servizio di trasporto sociale a favore delle persone invalide, disabili e o in situazioni di particolare necessità nei Comuni che hanno aderito alla convenzione per la gestione associata del servizio e precisamente: CESANA, CLAVIERE, CHIOMONTE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MEANA, MONCENISIO, OULX, SALBERTRAND, SAUZE D’OULX, SAUZE DI CESANA e SESTRIERE. Il trasporto viene effettuato esclusivamente nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Torino a favore dei cittadini residenti nei Comuni sopraelencati, in difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni sociali o di disagio personale, si trovano nell’impossibilità di servirsi dei normali mezzi pubblici, per recarsi presso: strutture ospedaliere pubbliche presidi medico- specialistici pubblici e privati centri di riabilitazione e centri diurni socio terapeutici per consentire l’effettuazione di: visite mediche generiche o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cure terapiche e/o riabilitative. UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 1 Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand Sede Operativa – Via Monginevro 35 - 10056 OULX Tel. 0122 831252 – fax 0122 831687 [email protected] - [email protected] Comune di Salbertrand Prot 0000703 del 28-02-2020 arrivo Cat 7 Cl 8