Con Il Patrocinio Dell'ambasciata Irlandese

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Irish Children's Literature and the Poetics of Memory, 1892-2016

Irish Children’s Literature and the Poetics of Memory, 1892-2016 A Thesis submitted to the School of English at the University of Dublin, Trinity College, for the Degree of Doctor of Philosophy. February 2019 Rebecca Ann Long I declare that this thesis has not been submitted as an exercise for a degree at this or any other university and it is entirely my own work. I agree to deposit this thesis in the University’s open access institutional repository or allow the Library to do so on my behalf, subject to Irish Copyright Legislation and Trinity College Library conditions of use and acknowledgement. _________________________________ Rebecca Long February 2019 TABLE OF CONTENTS SUMMARY………………………………………………………………………………..i ACKNOWLEDGEMENTS……………………………………………………………....iii INTRODUCTION………………………………………………………………………....4 CHAPTER ONE: RETRIEVING……………………………………………………………………………29 CHAPTER TWO: RE- TELLING……………………………………………………………………………...…64 CHAPTER THREE: REMEMBERING……………………………………………………………………....106 CHAPTER FOUR: RE- IMAGINING………………………………………………………………………........158 CONCLUSION…………………………………………………………………..……..210 WORKS CITED………………………….…………………………………………………….....226 Summary This thesis explores the recurring patterns of Irish mythological narratives that influence literature produced for children in Ireland following the Celtic Revival and into the twenty- first century. A selection of children’s books published between 1892 and 2016 are discussed with the aim of demonstrating the development of a pattern of retrieving, re-telling, remembering and re-imagining myths -

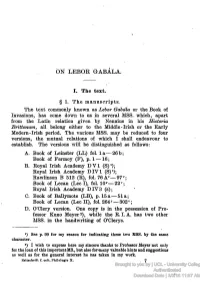

ON LEBOR GABALA. I. the Text

ON LEBOR GABALA. I. The text. § 1. The manuscripts. The text commonly known as Lebor Gabala or the Book of Invasions, has come down to us in several MSS. which, apart from the Latin relation given by Nennius in his Historia Brittomim, all belong either to the Middle-Irish or the Early Modern-Irish period. The various MSS. may be reduced to four versions, the mutual relations of which I shall endeavour to establish. The versions will be distinguished as follows: A. Book of Leinster (LL) fol. la—26b; Book of Fermoy (F), p. 1 —16; B. Royal Irish Academy DVI (S)1); Royal Irish Academy DIV1 (S)1); Rawlinson B 512 (R), fol. 76 Av— 97v; Book of Lecan (Lee I), fol. 10r—22v; Royal Irish Academy DIV3 (s); C. Book of Ballymote (LB), p. 15a—51 a; Book of Lecan (Lee H), fol. 264r—302v; D. OOlery version. One copy is in the possession of Pro- fessor Kuno Meyer2), while the R.I. A. has two other MSS. in the handwriting of O'Clerys. *) See p. 99 for my reason for indicating these two MSS. by the same character. 2) I wish to express here my sincere thanks to Professor Meyer not only for the loan of this important MS., but also formany valuable hints and suggestions as well as for the general interest he has taken in my work. Zeitschrift f. celt. Philologie X. 7 Brought to you by | UCL - University College London Authenticated Download Date | 3/3/16 11:57 AM OS A. G. VAN HAMEL, § 2. -

Working Introduction

University of Pardubice Faculty of Humanities Department of English and American Studies The Influence of the Irish Folk Tales on the Notion of Irishness Thesis Author: Bc. Soň a Šamalíková Supervisor: Mgr. Olga Zderadič ková, M. Litt 2002 Univerzita Pardubice Fakulta humanitních studií Katedra anglistiky a amerikanistiky Vliv irských lidových příběhů na irství Diplomová práce Autor: Bc. Soň a Šamalíková Vedoucí: Mgr. Olga Zderadič ková, M. Litt 2002 Contents Introduction 1 Irishness 3 History 6 Folk tales and the oral tradition in Ireland 15 Fairy tale, myth, legend 17 Irish myths 19 Some Irish myths in detail 23 Irish legends 37 Irish fairy tales 43 Irish folk tales and nationalism 46 Folk tales and Irishness outside Ireland 53 Conclusion 57 Résumé (in Czech) 59 Bibliography 64 Introduction The Irish of the twentieth century are a complex, scattered nation, living not only in Ireland, but also in a part of the United Kingdom--Northern Ireland, as well as in the rest of the country. In large numbers, they can be found in many 0 other countries of the world, mostly the United States of America. The Irish have a long history. Originally a specific Celtic people with a distinctive culture, for many centuries they were exposed to the cultures of numerous invaders, for many centuries they suffered oppression--most painfully under the English overrule. As Professor Falaky Nagy comments, the Irish are ”a people who, for centuries, have been told that their language, their culture, and their religion were worthless and that they should try to be more like the English” [Tay]. -

Gods, Heroes, & Kings: the Battle for Mythic Britain

Gods, Heroes, & Kings: The Battle for Mythic Britain Christopher R. Fee OXFORD UNIVERSITY PRESS gods, heroes, & kings This page intentionally left blank Gods, Heroes, & Kings The Battle for Mythic Britain Christopher R. Fee with David A. Leeming 1 2001 3 Oxford New York Auckland Bangkok Buenos Aires Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi Hong Kong Istanbul Karachi Kolkata Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi São Paulo Shanghai Taipei Tokyo Toronto Copyright © 2001 by Oxford University Press Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 First published as an Oxford University Press paperback in 2004 Oxford is a registered trademark of Oxford University Press. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Fee, Christopher R. Gods, heroes, and kings: the battle for mythic Britain / by Christopher R. Fee with David A. Leeming. p. cm. Includes bibliographical references (p.) and index. ISBN 0-19-513479-6; 0-19-517403-8 (pbk.) 1. Mythology, British. 2. Christianity and other religions—Great Britain. 3. Literature, Medieval—History and criticism. 4. British literature—History and criticism. I. Leeming, David Adams, 1937– II. Title. BL980.G7 F44 2001 820.9′15—dc21 00-068156 987654321 Printed in the United States of America on acid-free paper for emma and morgan This page intentionally left blank ACKNOWLEDGMENTS Thanks are due to the Provost’s Office of Gettysburg College, which provided me with paid leave for a semester at a crucial time. -

Order of Celtic Wolves Lesson 5

ORDER OF CELTIC WOLVES LESSON 5 Introduction Welcome to the fifth lesson. You are now over a third of your way into the lessons. This lesson has took quite a bit longer than I anticipated to come together. I apologise for this, but whilst putting research together, we want the OCW to be as accurate as possible. One thing that I often struggle with is whether ancient Druids used elements in their rituals. I know modern Druids use elements and directions, and indeed I have used them as part of ritual with my own Grove and witnessed varieties in others. When researching, you do come across different viewpoints and interpretations. All of these are valid, but sometimes it is good to involve other viewpoints. Thus, I am grateful for our Irish expert and interpreter, Sean Twomey, for his input and much of this topic is written by him. We endeavour to cover all the basics in our lessons. However, there will be some topics that interest you more than others. This is natural and when you find something that sparks your interest, then I recommend further study into whatever draws you. No one knows everything, but having an overview is a great starting point in any spiritual journey. That said, I am quite proud of the in-depth topics we have put together, especially on Ogham. You also learn far more from doing exercises than any amount of reading. Head knowledge without application is like having a medical consultation and ignoring specialist advice. In this lesson, we are going to look at Celtic artefacts and symbols, continue with our overview of the Book of Invasions, the magick associated with the Cauldron and how to harness elemental magick. -

Espelhos Distorcidos: O Romance at Swim- Two-Birds De Flann O'brien E a Tradição Literária Irlandesa

Universidade de Brasília Instituto de Letras Departamento de Teoria Literária e Literaturas Paweł Hejmanowski Espelhos Distorcidos: o Romance At Swim- Two-Birds de Flann O'Brien e a Tradição Literária Irlandesa Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Literatura para obtenção do título de Doutor, elaborada sob orientação da Profa. Dra. Cristina Stevens. Brasília 2011 IN MEMORIAM PROFESSOR ANDRZEJ KOPCEWICZ 2 Agradeço a minha colega Professora Doutora Cristina Stevens. A conclusão do presente estudo não teria sido possível sem sua gentileza e generosidade. 3 RESUMO Esta tese tem como objeto de análise o romance At Swim-Two-Birds (1939) do escritor irlandês Flann O’Brien (1911-1966). O romance pode ser visto, na perspectiva de hoje, como uma das primeiras tentativas de se implementar a poética de ficção autoconsciente e metaficção na literatura ocidental. Publicado na véspera da 2ª Guerra, o livro caiu no esquecimento até ser re-editado em 1960. A partir dessa data, At Swim-Two-Birds foi adquirindo uma reputação cult entre leitores e despertando o interesse crítico. Ao lançar mão do conceito mise en abyme de André Gide, o presente estudo procura mapear os textos dos quais At Swim-Two-Birds se apropria para refletí-los de forma distorcida dentro de sua própria narrativa. Estes textos vão desde narrativas míticas e históricas, passam pela poesia medieval e vão até os meados do século XX. Palavras-chave: Intertextualidade, Mis en abyme, Literatura e História, Romance Irlandês do séc. XX, Flann O’Brien. ABSTRACT The present thesis analyzes At Swim-Two-Birds, the first novel of the Irish author Flann O´Brien (1911-1966). -

CELTIC MYTHOLOGY Ii

i CELTIC MYTHOLOGY ii OTHER TITLES BY PHILIP FREEMAN The World of Saint Patrick iii ✦ CELTIC MYTHOLOGY Tales of Gods, Goddesses, and Heroes PHILIP FREEMAN 1 iv 1 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and certain other countries. Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America. © Philip Freeman 2017 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by license, or under terms agreed with the appropriate reproduction rights organization. Inquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above. You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer. CIP data is on file at the Library of Congress ISBN 978–0–19–046047–1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed by Sheridan Books, Inc., United States of America v CONTENTS Introduction: Who Were the Celts? ix Pronunciation Guide xvii 1. The Earliest Celtic Gods 1 2. The Book of Invasions 14 3. The Wooing of Étaín 29 4. Cú Chulainn and the Táin Bó Cuailnge 46 The Discovery of the Táin 47 The Conception of Conchobar 48 The Curse of Macha 50 The Exile of the Sons of Uisliu 52 The Birth of Cú Chulainn 57 The Boyhood Deeds of Cú Chulainn 61 The Wooing of Emer 71 The Death of Aife’s Only Son 75 The Táin Begins 77 Single Combat 82 Cú Chulainn and Ferdia 86 The Final Battle 89 vi vi | Contents 5. -

Myths and Legends of the Celtic Race by Thomas William Rolleston

The Project Gutenberg EBook of Myths and Legends of the Celtic Race by Thomas William Rolleston This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: Myths and Legends of the Celtic Race Author: Thomas William Rolleston Release Date: October 16, 2010 [Ebook 34081] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MYTHS AND LEGENDS OF THE CELTIC RACE*** MYTHS & LEGENDS OF THE CELTIC RACE Queen Maev T. W. ROLLESTON MYTHS & LEGENDS OF THE CELTIC RACE CONSTABLE - LONDON [8] British edition published by Constable and Company Limited, London First published 1911 by George G. Harrap & Co., London [9] PREFACE The Past may be forgotten, but it never dies. The elements which in the most remote times have entered into a nation's composition endure through all its history, and help to mould that history, and to stamp the character and genius of the people. The examination, therefore, of these elements, and the recognition, as far as possible, of the part they have actually contributed to the warp and weft of a nation's life, must be a matter of no small interest and importance to those who realise that the present is the child of the past, and the future of the present; who will not regard themselves, their kinsfolk, and their fellow-citizens as mere transitory phantoms, hurrying from darkness into darkness, but who know that, in them, a vast historic stream of national life is passing from its distant and mysterious origin towards a future which is largely conditioned by all the past wanderings of that human stream, but which is also, in no small degree, what they, by their courage, their patriotism, their knowledge, and their understanding, choose to make it. -

Historias Misteriosas De Los Celtas

Historias misteriosas de los celtas Run Futthark HISTORIAS MISTERIOSAS DE LOS CELTAS A pesar de haber puesto el máximo cuidado en la redacción de esta obra, el autor o el editor no pueden en modo alguno res- ponsabilizarse por las informaciones (fórmulas, recetas, técnicas, etc.) vertidas en el texto. Se aconseja, en el caso de proble- mas específicos —a menudo únicos— de cada lector en particular, que se consulte con una persona cualificada para obtener las informaciones más completas, más exactas y lo más actualizadas posible. DE VECCHI EDICIONES, S. A. Traducción de Nieves Nueno Cobas. Fotografías de la cubierta: arriba, Tumulus gravinis © S. Rasmussen/Diaporama; abajo, Menhir de Poulnabrone, Burren, Irlanda © A. Lorgnier/Diaporama. © De Vecchi Ediciones, S. A. 2012 Diagonal 519-521, 2º - 08029 Barcelona Depósito Legal: B. 15.000-2012 ISBN: 978-17-816-0434-2 Editorial De Vecchi, S. A. de C. V. Nogal, 16 Col. Sta. María Ribera 06400 Delegación Cuauhtémoc México Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o trasmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso es- crito de DE VECCHI EDICIONES. ÍNDICE INTRODUCCIÓN . 11 LOS ORÍGENES DE LOS CELTAS . 13 Los ligures . 13 Aparición de los celtas . 15 LAS MISTERIOSAS TRIBUS DE LA DIOSA DANA . 19 Los luchrupans . 19 Los fomorianos . 20 Desembarco en Irlanda, «tierra de cólera» . 23 Contra los curiosos fomorianos . 24 Segunda batalla de Mag Tured . 25 Grandeza y decadencia . 27 La presencia de Lug . 29 El misterio de los druidas. -

Downloaded on 2017-02-12T04:28:54Z Mícheál Coimín Agus a Shaothar

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Cork Open Research Archive Title Mícheál Coimín agus a shaothar Author(s) Newman, Stephen Patrick Publication date 2013 Original citation Newman, S. P. 2013. Mícheál Coimín agus a shaothar. PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Rights © 2013, Stephen P. Newman http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Embargo information No embargo required Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/1461 from Downloaded on 2017-02-12T04:28:54Z Mícheál Coimín agus a Shaothar Stephen Newman Tráchtas PhD Coláiste na hOllscoile, Corcaigh Roinn na Nua-Ghaeilge Iúil 2013 Ceann Roinne: An tOllamh Pádraig Ó Macháin Stiúrthóir Inmheánach: Liam P. Ó Murchú MA 1 Clár Buíochas 4 Réamhrá 5 1 Beatha an Choimínigh 7 2 Saothrú an Phróis san Ochtú hAois Déag 23 3 Eachtra Thoroilbh Mhic Stairn (ETS): Foinsí agus Traidisiún 31 4 Eachtra a Thriúr Mac (ETM) agus Béaloideas an Chláir 57 5 ETS agus ETM: Traidisiún na Lámhscríbhinní 79 Modh Eagarthóireachta 101 Nótaí ar an Teanga 104 ETS agus ETM: Téacs Normálaithe 110 6 Forbhreathnú ar Chorpas Filíochta an Choimínigh 180 7 Filíocht an Choimínigh: Anailís Théamúil agus Stíle 200 Modh Eagarthóireachta 212 ‘A Ainnir mhiochair bhláith’ 214 ‘Sealad dá rabhas a’ taisteal chois abhann’ 216 ‘Idir Sráid Inse is Cluain Ineach’ 218 ‘Dob aisling dom tríom néalta go bhfaca mise an spéirbhean’ 220 ‘Araic gan chrith tugas ar Bhrighid go Boireann ó Chinn Leime’ 222 ‘Bhí bruinneall tséimh is mé i ngrádh’ 226 ‘Aréir tríom néalta is tríom aisling bhréagach’ 228 ‘Cá bhfuil siúd an t-ughdar glic’ 231 ‘Mo chumha is mo chreachsa fear na seanaoise’ 234 Foinsí 236 2 Dearbhú: Dearbhaím gur liom féin an saothar seo agus go bhfuil tagairt cheart chuí déanta agam d’ábhar ar bith a d’úsáid mé as foinsí eile. -

IRELAND: a GATHERING of STORIES • Section 1 • the White Trout

Ireland: A Gathering of Sto ries AWAKIN.COM DIGITAL PUBLISHING IRELAND: A GATHERING OF STORIES • Section 1 • The White Trout Story By: A strange thing happened to me when I was in California telling stories in school, way up in Liz Weir, Storyteller Northern California. A woman there told me she had Irish relatives and when I asked her she said and Author she was related to Samuel Lover. I went out and got a copy of my CD, the Glen of Stories and showed her on the notes where it said that The White Trout was collected by Samuel Lover! That’s one of those amazing stories that shows the power of the original world wide web - Storytelling! One of my favourite tales is the White Trout, it’s a legend from County Mayo from Cong which most people know about from The Quiet Man film. It was collected by a man called Samuel Lover in the 1830’s and I first heard it from the telling of Alice Kane. Alice was originally from Belfast and went to Toronto where she became a children’s librarian and then a very well known storyteller. 2 the water and popped it into a pan He cooked it The White Trout . and he cooked it and he cooked it until he thought one side would be done. But when he turned it over, There once was a beautiful lady who lived in a castle there was not a mark on it. He tried the other side. beside a lake. She was engaged to be married to a He cooked it and he cooked it but again there was king’s son, but a month before the wedding her no mark or burn. -

Tuatha Dé Danann Land Cards the Lands Sacred to the Tuatha FOMORIAN WAR Dé Danann

Tuatha dé Danann Land Cards THE Lands sacred to the Tuatha FOMORIAN WAR dé Danann. Murias Findias Each card has a Clan Holdings icon in the lower left which denotes which 12 8 5 3 12 6 3 2 1 6 I 1 2 3 4 B I 1 2 3 4 B clan currently holds the card, and an icon in the lower right which shows its Battle Point Value and that it is a Land Card. Each card is worth a number of Victory Points after a battle, depending upon how many players are in the winning clan. Gorias Falias In ancient legend the mythicTuatha dé Danann 9 5 4 2 9 12 8 5 3 12 I 1 2 3 4 B I 1 2 3 4 B arrived on the shores of Ireland and met the mighty Fomor, they of chaos and nature. Sacred Item Cards Items revered by the Tuatha And there ensued at Mag Tuireadh a terrible battle for dé Danann. Each card has a clan icon in control of the lands and their treasures... Dagda’s Cauldron Núada’s Sword the lower left which denotes 5 +1 which clan currently holds The Fomorian War is a card game for 3 or 4 players who secretly the card, and an icon in the 3 2 4 0 3 6 3 2 1 6 choose Tuatha deities to help them in battle as part of a clan. Players I 1 2 3 4 I 1 2 3 4 lower right which shows its fight for control of the lands and treasures of Ireland and also can Battle Point Value and that it appeal to the Fomor for help of an underhanded sort or use the power is a Sacred Item Card.