Drucksache 19/22196

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wahlkreis 165 Zwickau Am 24

Stimmzettel für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 165 Zwickau am 24. September 2017 Sie haben 2 Stimmen hier 1 Stimme hier 1 Stimme für die Wahl für die Wahl eines/einer Wahlkreisabgeordneten einer Landesliste (Partei) – maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien – Erststimme Zweitstimme 1 Körber, Carsten Christlich Demokratische Union 1 Deutschlands Bundestagsabgeordneter, CDU Christlich CDU Dr. Thomas de Maizière, Arnold Vaatz, Betriebswirt Demokratische Union Katharina Landgraf, Yvonne Magwas, Mülsen Deutschlands Carsten Körber 2 Zimmermann, Sabine DIE LINKE 2 DIE Katja Kipping, Dr. André Hahn, Caren Nicole Lay, Bundestags- DIE LINKE DIE LINKE LINKE abgeordnete Michael Gerhard Leutert, Werdau Sabine Zimmermann 3 Pecher, Mario Sozialdemokratische Partei 3 Deutschlands SPD Hochschulingenieurökonom, SPD Sozialdemokratische Daniela Kolbe, Thomas Edmund Jurk, Elektromonteur Partei Deutschlands Susann Rüthrich, Detlef Müller, Zwickau Dr. Simone Raatz Alternative für Deutschland 4 Dr. Frauke Petry, Jens Maier, AfD Siegbert Frank Droese, Detlev Spangenberg, Tino Chrupalla 5 Wetzel, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 Monika Lazar, Stephan Kühn, GRÜNE Meike Roden, Wolfgang Wetzel, GRÜNE BÜNDNIS 90/ Diplomsozialarbeiter DIE GRÜNEN Ines Kummer Zwickau Nationaldemokratische Partei 6 Deutschlands NPD Jens Baur, Arne Wolfgang Schimmer, Ines Schreiber, Jürgen Gansel, Dr. Johannes Müller 7 Dr. Martens, Jürgen Andreas Michael Freie Demokratische Partei 7 Torsten Herbst, FDP Dr. Jürgen Andreas Michael -

50 Jahre NPD Unser Titelbild Entstand Im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern Editorial & Inhalt

H 8040 F ISSN 1619-1404 25. Jahrgang Nummer 151 November | Dezember 2014 3,50 Euro der rechterand magazin von und für antifaschistInnen ausgelutscht? 50 Jahre NPD Unser Titelbild entstand im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern editorial & inhalt Liebe Leserinnen und liebe Leser! finanzieller Hinsicht als auch im Sinne eines glaubwürdigen politischen Willens, den NSUKomplex lückenlos aufzuklären. vor fast genau drei Jahren, im Dezember 2011, listeten wir, die Redaktion Wieso fehlte der politische Wille, einerseits vor 2011 gegen Rechts von »der rechte rand«, im Editorial unseres Heftes auf, was nun, kurz terrorismus vorzugehen, andererseits danach angemessene Konsequen nach der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen »Nationalsozialisti zen aus dem NSU zu ziehen? »Fehler im System« nannte es unser Autor schen Untergrunds« (NSU) zu fordern sei: »Klare Grenzziehung zwischen Andreas Speit kürzlich in der taz. Die Theorie vom »Extremismus«, die Sicherheitsbehörden und Neonazis. Keine indirekte oder direkte finan zwischen links und rechts nicht unterscheidet, habe das Versagen der Si zielle Förderung von Neonazis. Abzug aller VLeute. Keine Vertuschung cherheitsbehörden verursacht. Eine Ideologie wie die Extremismustheorie der Vorgänge um den NSU. Keine Sophisterei um die Opferzahlen rechter ist eben nicht nur ein abstraktes Gedankenkonstrukt in den Köpfen von Gewalt. […] Entschädigung und Unterstützung aller Opfer.« Wissenschaftlern wie Uwe Backes und Eckhard Jesse, sondern sie hat Heute, drei Jahre später, klingt dieser Forderungskatalog wie ein müder konkrete Auswirkungen auf das politische Geschehen. Hätte der »Sys Hohn. Er ist eine fast vollständige Auflistung dessen, was nicht geschehen temfehler« nicht bestanden, hätte der Verfassungsschutz das neonazis ist. Im Gegenteil: Einige unserer Befürchtungen (Vertuschung) wurden tische Gewaltmilieu nicht jahrelang gefüttert oder bestenfalls ignoriert, von der Realität deutschen Geheimdiensthandelns (Aktenschreddern) dann wäre das Morden des NSU womöglich viel früher gestoppt worden gar noch übertroffen. -

Protokoll 6/58

Plenarprotokoll 6/58 Sächsischer Landtag 58. Sitzung 6. Wahlperiode Beginn: 10:01 Uhr Mittwoch, 30. August 2017, Plenarsaal Schluss: 21:00 Uhr Inhaltsverzeichnis 0 Eröffnung 5205 Zweite Aktuelle Debatte Schulchaos beenden – der Bestätigung der Tagesordnung 5205 CDU die Verantwortung für die Bildungspolitik entziehen! Antrag der Fraktion DIE LINKE 5218 1 Aktuelle Stunde 5205 Franz Sodann, DIE LINKE 5218 Erste Aktuelle Debatte Lothar Bienst, CDU 5219 Mobilität im Wandel: Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 5220 Verbraucherrechte stärken, Zukunft Lothar Bienst, CDU 5220 der Automobilindustrie sichern Sabine Friedel, SPD 5220 Antrag der Fraktionen Andrea Kersten, AfD 5221 CDU und SPD 5205 Petra Zais, GRÜNE 5222 Cornelia Falken, DIE LINKE 5223 Martin Dulig, Staatsminister für Steve Ittershagen, CDU 5224 Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 5205 Andrea Kersten, AfD 5225 Andreas Nowak, CDU 5207 Petra Zais, GRÜNE 5225 Marco Böhme, DIE LINKE 5207 Jörg Urban, AfD 5226 Andreas Nowak, CDU 5207 Rico Gebhardt, DIE LINKE 5226 Carsten Hütter, AfD 5207 Brunhild Kurth, Andreas Nowak, CDU 5207 Staatsministerin für Kultus 5227 Thomas Baum, SPD 5208 Cornelia Falken, DIE LINKE 5229 Marco Böhme, DIE LINKE 5209 Ines Springer, CDU 5210 Marco Böhme, DIE LINKE 5210 2 Zweite Beratung des Entwurfs Jörg Urban, AfD 5210 Sächsisches Gesetz über das Verbot Katja Meier, GRÜNE 5211 der Gesichtsverschleierung im Frank Heidan, CDU 5212 öffentlichen Raum (Sächsisches Jörg Vieweg, SPD 5213 Verschleierungsverbotsgesetz – Nico Brünler, DIE LINKE 5214 SächsVerschleierungsVerbG) Dr. Frauke Petry, AfD 5215 Drucksache 6/6124, Gesetzentwurf Andreas Nowak, CDU 5216 der Fraktion AfD Jörg Urban, AfD 5217 Drucksache 6/10464, Beschluss- Andreas Nowak, CDU 5217 empfehlung des Innenausschusses 5229 Dr. -

Wird Durch Die Lektorierte Fassung Ersetzt

Deutscher Bundestag Drucksache 19/14684 19. Wahlperiode 04.11.2019 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Dr. Bruno Hollnagel, Tino Chrupalla, Dr. Michael Espendiller, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Kay Gottschalk, Prof. Dr. Heiko Heßenkemper, Leif-Erik Holm, Stefan Keuter, Enrico Komning, Steffen Kotré, Hansjörg Müller, Marc Bernhard, Petr Bystron, Siegbert Droese, Peter Felser, Markus Frohnmaier, Dr. Götz Frömming, Martin Hebner, Karsten Hilse, Jörn König, Dr. Rainer Kraft, Frank Magnitz, Andreas Mrosek, Volker Münz, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Frank Pasemann, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René - Springer, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD wird Marktwirtschaft und Subsidiarität erhalten statt Sustainable Finance durch Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: die Mit einem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums kündigte die Europäische Kommission die Förderung „nachhaltiger Finanzen“ (Sustainable Fi- lektorierte nance-Initiative) im März 2018 an. Die Initiative besteht aus drei Verordnungs- vorschlägen und einer Folgenabschätzung. Zentral ist der „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung ei- nes Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen“. Dieser passierte im März 2019 die erste Lesung im Europäischen Parlament und wurde während der rumänischen Ratspräsidentschaft verstärkt behandelt. Der Europäische Wirt- schafts- und Sozialausschuss und der Europäische Ausschuss der Regionen haben die Initiative in Gänze -

19/10172 – 2 – Deutscher Bundestag – 19

Drucksache 19/ Deutscher Bundestag 10172 Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 19. Wahlperiode 14.05.2019 Antrag der Abgeordneten Joana Cotar, Uwe Schulz, Dr. Michael Espendiller, Marc Bernhard, Stephan Brandner, Marcus Bühl, Matthias Büttner, Petr Bystron, Dr. Gottfried Curio, Siegbert Droese, Thomas Ehrhorn, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Götz Frömming, Kay Gottschalk, Mariana Harder-Kühnel, Dr. Roland Hartwig, Martin Hebner, Martin Hess, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Johannes Huber, Stefan Keuter, Norbert Kleinwächter, Jörn König, Jens Maier, Andreas Mrosek, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Dr. Robby Schlund, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Beatrix von Storch, Dr. Harald Weyel, Wolfgang Wiehle, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD Freiheit im Internet – Bürgerrechte stärken Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der Gesetzgeber hat auf vielfältige Weise tiefergreifende Einschränkungen der Bürgerrechte vorangetrieben, mitgetragen und umgesetzt. Zu diesen Ein- schränkungen der Bürgerrechte kommt es in der Regel durch Gesetze wie z. B. das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die EU-Urheberrechtsreform, Daten- schutz-Grundverordnung oder schlicht dem Nichtfestlegen aktueller IT-Min- deststandards hinsichtlich digitaler Produkte. In der Praxis führen diese Ge- setze oft dazu, dass Bürger bei ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung ent- weder schon im Vorhinein, auf Grund potentiell drohender Strafen, techni- schen Einrichtungen (z. B. Upload-Filter) oder Deplatforming (temporäres oder komplettes Ausschließen aus sozialen Medienplattformen) beschnitten werden. Dies hat negative Auswirkungen auf den Diskurs über alle gesell- schaftlichen Themenbereiche hinweg. Straftaten, strafrechtlich relevante Äußerungen oder Urheberrechtsverletzun- gen müssen natürlich auch in der digitalen Welt rechtsstaatlich verfolgt und geahndet werden. Die rechtlichen Voraussetzungen dazu existieren bereits in der analogen Welt. -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 19/67 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 67. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 28. November 2018 Inhalt: Ausschussüberweisungen ............... 7583 A Wolfgang Kubicki (FDP) ............... 7601 C Kathrin Vogler (DIE LINKE) ............ 7602 B Tagesordnungspunkt 1: Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ..................... 7603 B Vereinbarte Debatte: Organspende 7583 B Stephan Pilsinger (CDU/CSU) ........... 7604 A Karin Maag (CDU/CSU) ............... 7583 D Detlev Spangenberg (AfD) .............. 7604 D Dr. Axel Gehrke (AfD) ................. 7584 D Hilde Mattheis (SPD) .................. 7605 C Dr. Karl Lauterbach (SPD) .............. 7585 C Dr. Claudia Schmidtke (CDU/CSU) ....... 7606 B Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) ...... 7586 C Helge Lindh (SPD) .................... 7607 A Katja Kipping (DIE LINKE) ............ 7587 C Rudolf Henke (CDU/CSU) .............. 7608 A Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ..................... 7588 B Leni Breymaier (SPD) ................. 7608 D Jens Spahn (CDU/CSU) ................ 7589 B Michael Brand (Fulda) (CDU/CSU) ....... 7609 D Paul Viktor Podolay (AfD) .............. 7590 B René Röspel (SPD) .................... 7610 D Kerstin Griese (SPD) .................. 7590 D Oliver Grundmann (CDU/CSU) .......... 7611 C Katrin Helling-Plahr (FDP) .............. 7591 C Mario Mieruch (fraktionslos) ............ 7612 B Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) ............. 7592 B Axel Müller (CDU/CSU) ............... 7613 A Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/ Thomas Rachel (CDU/CSU) -

Amtliche Tagesordnung Der 170. Sitzung Des 19. Deutschen

19. Wahlperiode Tagesordnung Stand: 2. Juli 2020, 11.00 Uhr 170. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 2. Juli 2020, 9 Uhr bis ca. 23.10 Uhr Kernzeit-Debatte: TOP 8 i.V.m ZP 7 bis 10, TOP 9, ZP 11 und 12 , TOP 11 TOP 8 a-r 8. a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts Beschlussfassung und ZP 7 bis des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) zu dem ZP 10 Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD verbundene Beratung Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 (90 Min.) Satz 6 und 7 des Grundgesetzes Drucksachen 19/20128, 19/20716 b) Zweite und dritte Beratung des von der Verabschiedung Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) Drucksache 19/20000 Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) Drucksache 19/20600, 19/20601 c) Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der Verabschiedung CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets Drucksache 19/20057 Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) Drucksache 19/20717 19. Wahlperiode Seite 1 von 34 d) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU Überweisungsvorschlag: und SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Haushaltsausschuss (f) Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) Finanzausschuss Drucksache 19/20595 e) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU Überweisungsvorschlag: und SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Haushaltsausschuss (f) finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Finanzausschuss Länder Drucksache 19/20598 f) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts Beschlussfassung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. -

RTF Template

19. Wahlperiode Ausschuss für Gesundheit Mitteilung Berlin, den 15. April 2021 Die 157. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit Sekretariat findet statt am Telefon: +49 30 227-32407 Fax: +49 30 227-36724 Mittwoch, dem 21. April 2021, 9:30 Uhr als Kombination aus Präsenzsitzung Sitzungssaal (Paul-Löbe-Haus, Saal E 300) und Telefon: +49 30 227-30299 Webex-Meeting*. Fax: +49 30 227-36327 *Die Zugangsdaten zum Webex-Meeting werden an den entsprechenden Teilnehmerkreis versandt. Die Benutzung von Mobiltelefonen im Sitzungssaal ist nicht gestattet! Tagesordnung Tagesordnungspunkt 1 Bericht der Bundesregierung zur aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen Tagesordnungspunkt 2 Fachgespräch zur Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur Tagesordnungspunkt 3 Fachgespräch zur Gesundheitskommunikation 19. Wahlperiode Seite 1 von 5 Ausschuss für Gesundheit Tagesordnungspunkt 4 a) Antrag der Abgeordneten Nicole Westig, Michael Federführend: Theurer, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter Ausschuss für Gesundheit und der Fraktion der FDP Mitberatend: Finanzausschuss Mehr Transparenz in der Pflege-Debatte – Haushaltsausschuss Finanzierung der Pflege generationengerecht Berichterstatterin: sichern Abg. Heike Baehrens [SPD] BT-Drucksache 19/7691 Voten angefordert für den: 21.04.2021 Hierzu wurde/wird verteilt: 19(14)74(1-16) Stellungnahmen gel. VB/ESV 2-19-15-8291-015566 Petition Fortsetzung und Abschluss der Beratung b) Antrag der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche, Federführend: Maria Klein-Schmeink, Dr. Kirsten Ausschuss für Gesundheit Kappert-Gonther, weiterer Abgeordneter und der Mitberatend: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Pflege gerecht und stabil finanzieren - Die Haushaltsausschuss Pflege-Bürgerversicherung vollenden Berichterstatterin: Abg. Heike Baehrens [SPD] BT-Drucksache 19/8561 Voten angefordert für den: 21.04.2021 Hierzu wurde/wird verteilt: 19(14)74(1-16) Stellungnahmen gel. -

The Committee on Health 2 “Patients Are at the Centre of Our Health Policy

The Committee on Health 2 “Patients are at the centre of our health policy. The quality of the care they receive is the yardstick by which the organisation of our health system is judged. We would all like to live a long, healthy life, and we all wish to benefit from medical advances and the oppor tunities opened up by the digital revolution. At the same time, however, the health system must remain affordable. At the centre of these conflicting interests, the Committee on Health discusses all topics falling within its remit and prepares decisions with the aim of equipping our health system to cope with future challenges.” Erwin Rüddel, CDU/CSU Chairman of the Committee on Health 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab lished at the start of each elec toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

Drucksache 19/2392

Deutscher Bundestag Drucksache 19/2392 19. Wahlperiode 30.05.2018 Antrag der Abgeordneten Dr. Bernd Baumann, Marc Bernhard, Andreas Bleck, Peter Boehringer, Stephan Brandner, Jürgen Braun, Marcus Bühl, Matthias Büttner, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Dr. Gottfried Curio, Siegbert Droese, Thomas Ehrhorn, Berengar Elsner von Gronow, Dr. Michael Espendiller, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Dr. Anton Friesen, Dr. Götz Frömming, Markus Frohnmaier, Dr. Alexander Gauland, Dr. Axel Gehrke, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Wilhelm von Gottberg, Kay Gottschalk, Armin-Paulus Hampel, Mariana Harder-Kühnel, Verena Hartmann, Dr. Roland Hartwig, Jochen Haug, Martin Hebner, Udo Theodor Hemmelgarn, Waldemar Herdt, Lars Herrmann, Martin Hess, Dr. Heiko Heßenkemper, Karsten Hilse, Nicole Höchst, Martin Hohmann, Dr. Bruno Hollnagel, Leif-Erik Holm, Johannes Huber, Fabian Jacobi, Dr. Marc Jongen, Uwe Kamann, Jens Kestner, Stefan Keuter, Norbert Kleinwächter, Enrico Komning, Jörn König, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, Rüdiger Lucassen, Frank Magnitz, Jens Maier, Dr. Lothar Maier, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Corinna Miazga, Andreas Mrosek, Hansjörg Müller, Volker Münz, Sebastian Münzenmaier, Christoph Neumann, Jan Ralf Nolte, Ulrich Oehme, Gerold Otten, Frank Pasemann, Tobias Matthias Peterka, Paul Viktor Podolay, Jürgen Pohl, Stephan Protschka, Martin Reichardt, Martin Erwin Renner, Roman Reusch, Ulrike Schielke-Ziesing, Dr. Robby Schlund, Jörg Schneider, Uwe Schulz, Thomas Seitz, Martin Sichert, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Beatrix von Storch, Dr. Alice Weidel, Dr. Harald Weyel, Wolfgang Wiehle, Dr. Heiko Wildberg, Dr. Christian Wirth, Uwe Witt und der Fraktion der AfD Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Asyl- und Migrationspolitik Der Bundestag wolle beschließen: A. Der Deutsche Bundestag beschließt: Es wird ein Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes eingesetzt. -

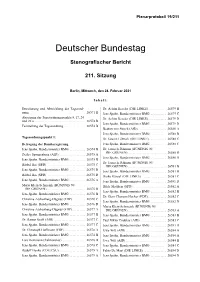

Plenarprotokoll 19/211

Plenarprotokoll 19/211 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 211. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 24. Februar 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Dr. Achim Kessler (DIE LINKE) . 26579 B nung . 26571 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26579 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 17, 24 Dr. Achim Kessler (DIE LINKE) . 26579 D und 26 o . 26574 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26579 D Feststellung der Tagesordnung . 26574 B Beatrix von Storch (AfD) . 26580 A Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26580 B Tagesordnungspunkt 1: Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 26580 C Befragung der Bundesregierung Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26580 C Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26574 B Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 26580 D Detlev Spangenberg (AfD) . 26575 A Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26580 D Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26575 B Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/ Bärbel Bas (SPD) . 26575 C DIE GRÜNEN) . 26581 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26575 D Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26581 B Bärbel Bas (SPD) . 26575 D Heike Hänsel (DIE LINKE) . 26581 C Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26576 A Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26581 D Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ Hilde Mattheis (SPD) . 26582 A DIE GRÜNEN) . 26576 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26582 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26576 B Dr. Gero Clemens Hocker (FDP) . 26582 C Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) . 26576 C Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26582 D Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26576 D Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) . 26577 A DIE GRÜNEN) . 26583 A Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26577 B Jens Spahn, Bundesminister BMG . 26583 B Dr. Rainer Kraft (AfD) . 26577 C Paul Viktor Podolay (AfD) . -

Die Afd-Bundestagsfraktion Im Ausschuss Für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung Und Kommunen Des Deutschen Bundestages

DIE VERTRETER DER AfD-BUNDESTAGSFRAKTION IM AUSSCHUSS FÜR BAU, WOHNEN, STADTENTWICKLUNG UND KOMMUNEN DIE AfD-BUNDESTAGSFRAKTION IM AUSSCHUSS FÜR BAU, WOHNEN, Udo Hemmelgarn, MdB STADTENTWICKLUNG UND Baupolitischer Sprecher Mitglied (Obmann) im KOMMUNEN DES Ausschuss Folgen Sie uns! DEUTSCHEN BUNDESTAGES AfDBundestag.de Frank Magnitz, MdB Stadtentwicklungspolitischer Berichterstatter fb.com/AfDimBundestag Mitglied im Ausschuss @AfDimBundestag Marc Bernhard, MdB youtube.com/ Kommunalpolitischer AfDFraktionimBundestag Berichterstatter Mitglied im Ausschuss Tino Chrupalla, MdB Stellvertretendes Mitglied Detlev Spangenberg, MdB Denkmalschutzpolitischer Berichterstatter Stellvertretendes Mitglied Wilhelm v. Gottberg, MdB Stellvertretendes Mitglied Hier geht es direkt zur Internetseite des Arbeitskreises. Einfach den QR-Code scannen oder die nachfolgende Adresse in den Webbrowser eingeben: WOFÜR WIR STEHEN https://afdbundestag.de/arbeitskreise/bauen-wohnen/ WOHNEIGENTUMSFÖRDERUNG LEBENDIGE INNENSTÄDTE STARKE KOMMUNEN Vermögensaufbau bedeutet Sicherheit Unsere Innenstädte sind Heimatraum Nur solide aufgestellte Kommunen sind und Vorsorge handlungsfähig Die Stadt- und Stadtteilzentren unseres Landes leben von Deutschland liegt nach jüngsten Studien im europäi- ihrer hohen Attraktivität. In dem Maße, wie sie den Be- Vielen deutschen Kommunen fehlt es an einer soliden Fi- schen Vergleich bezüglich des Durchschnittsvermögens dürfnissen ihrer Bewohner und Besucher entsprechen, nanzierung. Zudem überträgt der Bund den Kommunen seiner Bürger weit hinter Staaten wie Griechenland, können sie sich als Räume für Kultur und Bildung, Arbei- zusätzliche Aufgaben ohne geeignete Gegenfinanzie- Frankreich oder Spanien. Beim Wohneigentum verhält ten und Wohnen sowie zum Einkaufen und Verweilen rung. Dieser Zustand verschlechtert sich durch die Coro- es sich nicht anders. Deutschland hat nach wie vor die etablieren. na-Maßnahmen der Bundesregierung stetig. Bereits im zweitniedrigste Wohneigentumsquote aller OECD-Staa- Jahr 2020 war von Einnahmeausfällen in Höhe von ca.