Robert Et Landreat 2005.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aller Matin Retour Soir Crouy

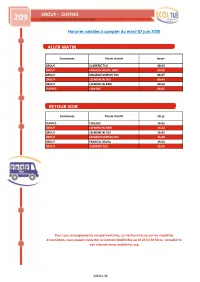

209 CROUY - CUFFIES Horaires valables à compter du mard 02 juin 2020 ALLER MATIN Communes Points d'arrêt lm-jv-- CROUY SUCRERIE TUS 08:43 CROUY FRANCIA HOVAL ABRI 08:46 CROUY MAURICE DUPUIS TUS 08:47 CROUY CLEMENCIN TUS 08:49 CROUY CLEMENCIN ABRI 08:50 CUFFIES COLLEGE 08:55 RETOUR SOIR Communes Points d'arrêt lm-jv CUFFIES COLLEGE 16:35 CROUY CLEMENCIN ABRI 16:44 CROUY CLEMENCIN TUS 16:45 CROUY MAURICE DUPUIS TUS 16:48 CROUY FRANCIA HOVAL 16:52 CROUY SUCRERIE TUS 16:55 10 Pour tous renseignements complémentaires, sur les horaires ou sur les modalités d'inscription, vous pouvez contacter la Centrale Mobilinfos au 03 23 53 50 50 ou consulter le site internet www.mobilinfos.org 209 02-06 210 PASLY - CUFFIES Horaires valables à compter du mard 02 juin 2020 ALLER MATIN Communes Points d'arrêt lm-jv-- PASLY LONGPONT ABRI TUS 08:43 PASLY SALLE DES FÊTES 08:46 PASLY BOIS ROGER ABRI TUS 08:50 CUFFIES COLLEGE 08:55 RETOUR SOIR Communes Points d'arrêt lm-jv-- CUFFIES COLLEGE 16:35 PASLY BOIS ROGER ABRI TUS 16:44 PASLY LONGPONT ABRI TUS 16:46 PASLY SALLE DES FÊTES 16:48 10 Pour tous renseignements complémentaires, sur les horaires ou sur les modalités d'inscription, vous pouvez contacter la Centrale Mobilinfos au 03 23 53 50 50 ou consulter le site internet www.mobilinfos.org 210 02-06 CLAMECY - TERNY-SORNY - MARGIVAL - VUILLERY - BRAYE - CROUY - CUFFIES 211 Horaires valables à compter du mard 02 juin 2020 ALLER MATIN Communes Points d'arrêt lm-jv-- CLAMECY ABRI 08:12 TERNY SORNY CHÂTEAU D'EAU ABRI 08:17 TERNY SORNY SORNY CÔTÉ HAMEAU 08:23 TERNY -

La Balade De Saint-Médard

Soissonnais < Aisne < Hauts-de-France < France La balade de Saint-Médard OSLY-COURTIL - VAUXREZIS - CUISY-EN-ALMONT Carte IGN 2511E et 2611O 9 ! 7 Osly-Courtil 8 10 5 • Durée : 3 h 45 11 • Longueur : 12 km 6 4 • Altitude mini : 49 m 12 9 • Altitude maxi : 139 m 3 • Difficultés : Deux côtes assez raides et deux tra- versées dangereuses. 1 2 ! • Balisage : Jaune et marron 13 D P 500 m © CRT Picardie / C. Jacquot © CRT SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ Terres agricoles du plateau soissonnais Vallée de l’Aisne, étangs et ballastières Village de Vauxrezis (église Village perché de Cuisy-en-Almont : église (12 è remarquable, dolmen de la s.), chapelle Saint-Barthélemy 12 è s.), calvaires, Pierre-Laye). INFOS TOURISTIQUES : panoramas Office de Tourisme du GrandSoissons Tél. 03 23 53 17 37 CRÉATION ET ENTRETIEN DU Perpendiculaires à l’Aisne, ses affluents ont découpé des vallons aux versants abrupts, dont les anciens PARCOURS : marais sont occupés par des peupleraies. Ce beau parcours part à la conquête de Cuisy, village perché qui GrandSoissons Agglomération offre un panorama sur les prés et les bois de la campagne Soissonnaise, et offre un aperçu des immenses terres agricoles du plateau soissonnais. Accès au départ : Depuis la N 31, gagner Pommiers (D 8 Franchir la route, aller en face, traverser la D 6 UN PROBLÈME SUR 6) puis Osly-Courtil (D 91). Parking place de la mairie. (prudence ! ) et continuer tout droit. LE PARCOURS ? D Prendre la rue d’Alsace-Lorraine. Traverser la D 91 et 9 Au croisement, prendre à gauche, puis tout droit à emprunter le chemin de droite (laisser la route d’accès l’intersection. -

70 SGN 161 PNO Amiens, Le 23 Mars 1970 - 1

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES 74, rue de la Fédération - 75-PARIS-15e - Tél. 783 94-00 DIRECTION DU SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 818 - 45-Orléans-La Source - Tél. 66-06-60 DONNÉES GÉOLOGIQUES ET HYDROGÉOLOGIQUES acquises à la date du 15-12-1969 sur le territoire de la feuille topographique au 1/50 000 SOISSONS - 106 (Aisne) par Ph. de la QUERIERE et D. BELPAUME avec la collaboration de R. BELKESSA Ch. ALBECQ BONNARD JJ. et M. RICHARD Service géologique régional Picardie-Normandie 12, rue Lescouvé - 80 - AIVIIENS Tél. 91-73-87 70 SGN 161 PNO Amiens, le 23 mars 1970 - 1 - RESUME Le présent rapport expose l'état des connaissances hydrogéologiques acquises au 15 décembre 1 969 sur le territoire de la feuille topographique au 1/50 000 SOISSONS IO6. Le Département de l'Aisne a financé cette étude sur la subvention 1969. Le territoire défini par la feuille de SOISSONS 1 06 au 1/50 000 correspond aux plateaux lutétiens du Soissonnais sièges de la grande culture, et à la vallée de l'Aisne et de ses afflu¬ ents qui les entaillent profondément, à caractère industriel. La région est soumise au climat océanique avec une saison plus pluvieuse en automne. Les écoulements de surface (Aisne, Vesle, Crise, Ailette) semblent régularisés par les ap¬ ports d'eau souterraine. Les terrains éocènes (Thanétien à Bartonien) abritent une série de niveaux d'eau superposés séparés par des couches d'argile et de zones non saturées qui se réunissent à la péri¬ phérie des auréoles et forment un aquifère unique. -

20200324 Fonds D'urgence Commerces Proximite V4

Aide d’urgence aux commerces de proximité de GrandSoissons Agglomération Contexte et objectifs du dispositif : Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des mesures exceptionnelles prise par l’Etat et la Région Hauts-de-France, GrandSoissons Agglomération souhaite accompagner les commerces de proximité indépendants en difficulté de son territoire et répondre rapidement à leurs problématiques de trésorerie , liées notamment à leurs charges fixes structurelles résiduelles (immobilier, locations mobilières, énergies, banque, assurance, télécommunications, honoraires). A partir de son dispositif d’aide à la création, à la reprise et au développement des commerces de proximité créé et acté dans la délibération n°15 du Conseil Communautaire de GrandSoissons Agglomération du jeudi 27 septembre 2018 , GrandSoissons Agglomération réaffecte ainsi ses moyens économiques et financiers vers les commerces et activités de proximité directement impactées économiquement par la situation sanitaire actuelle. Ce nouveau dispositif est directement lié aux dispositifs nationaux et régionaux mis en place pour les entreprises en difficulté, et notamment le fonds de solidarité . Les entreprises qui souhaitent en bénéficier devront prouver les démarches initiées pour améliorer leur situation économique et financière en tension (report d’échéances, crédit bancaire, chômage partiel…). Dans le contexte institutionnel actuel, le Président de GrandSoissons Agglomération autorise la mise en œuvre de ce dispositif de façon dérogatoire, qui sera régularisée -

GRANDSOISSONS Guide Du Visiteur

GRANDSOISSONS Guide du visiteur Vivez le GrandSoissons ! Si Soissons et sa région sont principalement connus grâce à Clovis et au célèbre épisode du vase, ce territoire regorge de nombreux autres trésors qui sont autant de témoins de son patrimoine et de son histoire. Ce guide constitue une véritable invitation au voyage qui vous mènera à la découverte du territoire Soissonnais et de ses innombrables richesses. Laissez-vous porter au gré des chemins ruraux, des forêts, des anciennes voies ferrées ou encore du courant, le long de la rivière Aisne, qui serpente paisiblement à travers le territoire. Faites-vous surprendre par la diversité des activités qui vous sont proposées sur terre, sur l’eau, ou dans les airs. Savourez des moments inoubliables en famille ou entre amis autour des spécialités gastronomiques de notre territoire. Profitez enfin de moments uniques de ressourcement aux Bains du Lac ou profitez d’un concert en famille à la Cité de la Musique et de la Danse. 1 Bienvenue dans le GRANDSOISSONS ! la Musique e de t de té la i D C a n S s N e O S S I O S SOMMAIRE Le Soissonnais aux sources de l’Histoire de France Le dolmen de la Pierre Laye ........................................................................... 4 Clovis et le vase de Soissons .......................................................................... 4-5 Un patrimoine qui témoigne d’une histoire exceptionnelle De Saint-Médard à Saint-Jean-des-Vignes .............................................. 6-9 Les maisons des sources de Belleu .............................................................. 10 La cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais ................................................ 10 Le musée municipal .......................................................................................... 11 Le donjon de Septmonts ................................................................................. 12 Le château de Berzy-le-Sec ........................................................................... -

Grandsoissons Mag N1 Bd.Pdf

Le magazine d’informations du GrandSoissons - Nov. 2020 Grand S OISSONS N°1 04 08 10 LES GRANDES PRIORITÉS HISTOIRE PRÉSENTATION DE GRANDSOISSONS DE L’AGGLOMÉRATION DE VOS ÉLUS WWW.GRANDSOISSONS.COM € € € € € GRANDSOISSONS MAGAZINE N°1 / NOV. 2020 2/ SOMMAIRE en chiffres € € € ? ? ?? € € 52 357 habitants 181 km2 soit 10% de la population soit 2,5% de la superficie du département du département SOMMAIRE de l’Aisne de l’Aisne 04 € € € 28 64 3 PRIORITÉS 2020-26 communes conseillers 08 dont communautaires HISTOIRE € € € € communes de € 10 DE GRANDSOISSONS + de 1000 habitants ? ? 1 ville centre de près de ?? 10 29 000 habitants VOTRE CARTE € € soit 55% de la population 400 GRANDSOISSONS élus municipaux 12 € € € € € € une situation PRÉSENTATION centrale 20 515 DE VOS ÉLUS Saint-Quentin € € Amiens € € emplois Compiègne dans le GrandSoissons 28 ? Rouen Reims ? 105 000 emplois INFORMATIONS COVID Roissy CDG dans le bassin Les bons gestes à adopter pour se Paris Château-Thierry ?? soit 33% des emplois protéger et protéger les autres à 45 min Roissy CDG du département 1h de Paris en RN2 voie gratuite 30 ? GRANDSOISSONS? ET ??VOUS ? ? ? ? ?? ?? RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE GRANDSOISSONS SUR agglo.grandsoissons.com @ grandsoissons @grandsoissons GRANDSOISSONS MAGAZINE N°1 / NOV. 2020 ÉDITO\3 Chères «Grandes Soissonnaises», Chers «Grands Soissonnais», Je suis fier de vous présenter le un compagnon pour vous premier numéro de «GrandSoissons aider à mieux comprendre Mag’» votre tout nouveau magazine le fonctionnement de la d’information du territoire. Je sais collectivité et vous permettre de que les champs de compétences, profiter au maximum des services domaines d’interventions et actions qu’elle peut vous offrir. -

Département AISNE

REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE COMMUNAUTE département de la AISNE Communauté d'Agglomération du Soissonnais EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS séance du mardi 11 décembre ZOLZ nombre de membres lan deux mille douze, le 11 afférents qui ont mardi le Conseil de la en nauté d'Agg au conseil de pris part aux lomération du Soisson na is, régu lièrement exercice communauté délibérations ré, s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la idence de Jean Marie CARRE 62 62 45 PRESENTS Convocation en date du t2/t2 vlmes Kasprzak, Chalmin, De Lima, Bochand, Legrand,Tuloup, date d' )lessiez, Errasti, Lecuivre-Lefevre, Couvreur, Lebée, Vankersbilck Yrs Mathaut, Grégoire, Olivieç De Baere, Evrard, Vallée,Moitie, -ecat, Poreaux, Corneille, Moinet, Lierman, Dumaire, Walkowiak, Saudron, Villevoye, Couteau, Leclercq, Leroux, Couvreur F, Carré, )ay, Boda, Delattre, Julhes, Nonni, Seve, Louvet, Bobin G, Bobin D, laverdy, Grandfond, Desumeur. Secrétaire de séance : Mr Boda No5 rapporteur Scot, aménagement du territoire M CHALMIN Approbation du ScoT de la Communauté d'Aggtomération du Soissonnais - Vu la loi n'2000- 1208 du l3 décembre 2000 relative à la Solidarité er au Renouvetlemenr Urbains ; - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; - Vu le Code de I'urbanisme et notamment les articles L. l2l- | et suivants, L.300-2, R.l2l- | et suivants, Rl22-l et suivants; - Vu le Code de I'environnement et notamment ses articles L.123- | et suivants et R. 123-7 et suivants ; - Vu I'arrêté préfectoral du 29 décembre 1999 modifié portanr -

Liste Des Marchés 2012

Liste des marchés conclus en 2012 CTÉ D'AGGLO DU SOISSONNAIS Article 133 du Code des marchés publics FOURNITURES FOURNITURES : montant de 20 000 € à 90 000 € N° marché Objet Montant HT Date notification Attributaire Adresse 12.038 Acquisition de mobilier pour les salles de l'espace Prestige à Cuffies 41 784,00 € 08/11/2012 AD3SI Rue Alphonse Daudet 10600 BARBEREY SAINT SULPICE 12.016 Acquisition d'un tracteur agricole 49 300,00 € 20/04/2012 ROCHA 66, Avenue de Paris 02200 SOISSONS 12.011 Acquisition d'une benne à ordures - lot n°2 : équipements, pesée intégrée et 63 300,00 € 24/04/2012 SEMAT ZOELLER 19 rue de la Gaudrée lève-containers 91410 DOURDAN 12.010 Acquisition d'une benne à ordures - lot n°1 : châssis-cabine 65 635,46 € 24/04/2012 GUILLUMMETTE BP 159 02204 SOISSONS CEDEX FOURNITURES : montant supérieur à 200 000 € N° marché Objet Montant HT Date notification Attributaire Adresse 12.035 Construction d'un conservatoire de musique et de danse avec auditorium à 226 875,00 € 12/09/2012 SIGNATURE F ZI La Borie Gouraud - lot n°13 : fauteuils 24110 SAINT-ASTIER 12.012 Réalisation d'équipements scéniques à la Salle Prestige aux Terrasses du Mail 231 107,99 € 28/03/2012 AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 12.026 Réalisation d'un projet d'infrastructures TIC avec aménagement d'un local 282 566,57 € 08/08/2012 SANTERNE NORD 36 Bis Route Nationale technique - lot n°2 : travaux d'optiques TELECOMS 62580 GAVRELLE 12.005 Construction d'un conservatoire de musique et de danse avec auditorium à 366 576,00 € 20/03/2012 NORALU Route de Laon Gouraud -

Liste Des Maires - Département De L'aisne 20/10/2020

Liste des maires - Département de l'Aisne 20/10/2020 Commune Civilité Nom Prénom Code postal E-mail_mairie ABBÉCOURT M PÂRIS René 02300 [email protected] ACHERY M LEGARD Marc 02800 [email protected] ACY M MATHAUT Dominique 02200 [email protected] AGNICOURT-ET-SÉCHELLES M LETURQUE Patrice 02340 [email protected] AGUILCOURT M PREVOT Gérard 02190 [email protected] AISONVILLE-ET-BERNOVILLE M PARENT Christian 02110 [email protected] AIZELLES M MERLO Jean-Marie 02820 [email protected] AIZY-JOUY M NECA Amadéo 02370 [email protected] ALAINCOURT M ANTHONY Stéphan 02240 [email protected] ALLEMANT M HENNEVEUX Marc 02320 [email protected] AMBLENY M BOUVIER Jean-Marie 02290 [email protected] AMBRIEF M BERTIN Nicolas 02200 [email protected] AMIFONTAINE M SERIN Denis 02190 [email protected] AMIGNY-ROUY M DUHENOY Joël 02700 [email protected] ANCIENVILLE M DESBOVES Alain 02600 [email protected] ANDELAIN Mme WENDLING MARLIERE Julie 02800 [email protected] ANGUILCOURT-LE-SART M LEMIRE Bernard 02800 [email protected] ANIZY-LE-GRAND M CENTONZE SANDRAS Ambroise 02320 [email protected] ANNOIS M DEMAREST Hugues 02480 [email protected] ANY-MARTIN-RIEUX Mme VAN DER SYPT Carine 02500 [email protected] ARCHON M DUFOURG Nicolas 02360 [email protected] ARCY-SAINTE-RESTITUE M BOUREL Patrick 02130 [email protected] ARMENTIÈRES-SUR-OURCQ M BOCQUET Jean-Pierre 02210 [email protected] -

Télécharger La Carte

Fesmy-le-Sart St-Martin- Barzy-en- Rivière Thiérache Ribeauville Molain Bergues- Fontenelle La sur-Sambre Rocquigny Vallée- Oisy Aubencheul- Serain Mulâtre aux-Bois Wassigny Papleux Becquigny Prémont Boué Vaux-Andigny LeNouvion-en-Thiérache Vendhuile LaFlamengrie Gouy Vénérolles Etreux LeCatelet Beaurevoir Lempire La Bohain-en-Vermandois Mennevret Bony Neuville- lès-Dorengt Esquéhéries Hannapes Clairfontaine Brancourt- LaCapelle le-Grand Estrées Tupigny Mondrepuis Montbrehain Dorengt Hargicourt Leschelles Sommeron Petit- Buironfosse Bellicourt Ramicourt Seboncourt Verly Lerzy Joncourt Fresnoy-le-Grand Iron Wimy Hirson Nauroy Grougis Lavaqueresse Froidestrées Villeret Grand- Verly Sequehart Gergny Magny- Aisonville- Crupilly Neuve- la-Fosse Levergies Croix- Etaves- Lesquielles- Chigny Luzoir Maison Fonsommes et-Bernoville St-Germain Villers- St-Michel et-Bocquiaux Englancourt Pontru CompagnieFontaine- de lès-Guise CompagnieBellenglise de Ef ry Vadencourt Malzy Ohis Jeancourt Le Uterte Erloy Sorbais Verguier Montigny- Lehaucourt Buire Watigny en- Noyales Monceau- Pontruet Arrouaise sur-Oise Vendelles Essigny- Fonsommes Compagnie de Fieulaine Compagnie de Lesdins le-Petit Proix Autreppes Guise St-Algis Origny- Flavigny- Proisy Marly-Gomont Etréaupont Saint-QuentinRemaucourt en- Eparcy Saint-QuentinHauteville Maissemy le-Grand- Wiège- La Thiérache Gricourt et-Beaurain Faty Romery LaBouteille Hérie Any-Martin-Rieux Vermand Omissy Bernot Bucilly Morcourt Fontaine- Macquigny Haution Vervins Vervins Martigny Fayet Notre-Dame Audigny Leuze LeSourd -

Les Brigittes Duo Explosif

308 Numis'Aisne Du 22 ACHAT / VENTE mars Monnaies • Billets • Jetons au 5 Médailles • Bijoux • Pièces Or avril Du mardi au vendredi 9h30 - 12h / 14h - 18h Le samedi de 9h30 - 12h / 14h - 16h30 BIMENSUEL INDÉPENDANT ET GRATUIT D’INFORMATIONS LOCALES DU SOISSONNAIS 2021 8 rue Saint-Christophe SOISSONS 03 23 59 73 29 www.levase.fr www.numisaisne.com 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 MODE Les Brigittes duo explosif © Audrey Sinet © Thierry Birrer NOUVELLE ADRESSE Aides auditives Paradise Retrouvez-nous et TV Connector à partir du 29 mars au 03/02/2021 15:58 10 rue Georges Muzart à SOISSONS 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd03/02/2021 15:58 1 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 1 03/02/2021 15:58 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 11 03/02/202103/02/2021 15:5815:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 03/02/2021 15:58 2021_01_Paradise_EntendreVerjus_AP_97x65.indd 1 03/02/2021 15:58 | restauration. Il s’agit officiellement N 06 01 68 97 60 E [email protected] dans un premier temps de pouvoir tracer plus efficacement les infections Adresse 37, rue des Cordeliers - 02200 Sois- sons. RCS Soissons 493 468 243 - Code APE au covid-19. Mouais… 5814 Z. C’est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Directeur de la publication Martin BULTOT EDITO Rédaction Martin BULTOT, Benoit MALEPLATE Cela soulève nombre d’interrogations Ont participé à ce numéro Anne Moyon, Denis Mahaffey Multipass sur son utilisation future, et notamment Composition Kreative — Alexandre DUPONT l’instauration d’une discrimination liée Impression La Commission européenne étudie aux vaccins et aux tests, pourtant Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay Emission de 0,075 Kg/T Eq. -

Rapport D'activités

2015 Rapport d’activités Communauté d'Agglomération du Soissonnais Saison Sommaire 15/16 Le territoire L'espace communautaire 4 Les communes et leurs représentants 6 Le territoire Le Fonctionnement CITÉ Démocratie participative 9 DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE SOISSONS Le développement territorial Service au public Le renouveau du GrandSoissons 12 Développement local urbain 23 Des logements pour tous 16 La prévention 25 RN2 21 L'emploi et l'insertion 28 Les transports 30 La piscine 33 La CMD 34 Picardie en ligne du soissonnais 37 Cadre de vie L'assainissement 40 Gestion des déchets 42 Gestion Finances 45 Ressources humaines 47 Foncier 48 Gens du voyage 48 Les travaux 49 Les archives 52 Communication 53 La location de salles 54 Annexes Listes des délibérations 2015 56 Listes des marchés conclus en 2015 60 Le territoire Le territoire 28 communes se L’espace sont regroupées pour constituer la Communauté communautaire d’Agglomération du 51 000 Habitants Soissonnais née le 31 décembre 1999. Située en bordure de l’Ile-de-France, Bagneux VERS ST-QUENTIN proche de Roissy-CDG, RD 1 dans un arrondissement 45 mn Juvigny de Roissy VERS LAON ➜ RN 2 de 103 000 habitants, son Charles de Gaulle Leury ➜ territoire offre un cadre Cuisy- Chavigny en-Almont privilégié et une position ➜ Vauxrezis Vregny Cuffies stratégique qui mérite Crouy Osly-Courtil Pasly d’avoir une dynamique Pommiers porteuse de Soissons Villeneuve - développement. VERS COMPIEGNE Mercin- Saint-Germain RN 31 Sermoise ➜ et-Vaux Venizel VERS REIMS Vauxbuin Belleu Billy- ➜ RN 31 sur-Aisne Acy Courmelles Noyant- Septmonts Missy- et -Aconin aux-Bois Serches Ploisy ➜ Berzy- le-Sec De grands groupes ont choisi de s’implanter en Soissonnais : WICONA, SAICA, VERALLIA, PATÉ, UZIN, GEODIS, HOUTCH, DENTRESSANGLE, MAGETRANS, ETIREX CHROMALOX, BSL Pipes & VERS PARIS Fittings (GENOYER), FELLMANN, CHD, KUHNE ET NAGEL, SCAL..