Junge Stadt Mit Alter Geschichte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Perspektive Der Windenergienutzung in Neustadt A. Rbge. Unter Besonderer Berücksichtigung Des Drehfunkfeuers Nienburg

Perspektive der Windenergienutzung in Neustadt a. Rbge. unter besonderer Berücksichtigung des Drehfunkfeuers Nienburg Eike Müller, Klimaschutzagentur Region Hannover Zusammenfassung Fast im gesamten Stadtgebiet von Neustadt a. Rbge. werden aufgrund der angenommenen Störung des Drehfunkfeuers (VOR) Nienburg durch Windenergieanlagen derzeit keine immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen ausgesprochen. Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, welche Auswirkungen der VOR-bedingte Genehmigungsstopp auf die zukünftige Nutzung der Windenergie für Neustadt a. Rbge. und die gesamte Region Hannover hat und welches Potenzial ungenutzt bleibt. Im Szenario „Fortbestand VOR NIE“ wird der zeitliche Verlauf des Rückbaus der bestehenden WEA im Neustädter Stadtgebiet und die Auswirkungen auf die Stromproduktion aufgezeigt. Im Szenario „Austausch VOR NIE“ wird unter der Prämisse des Austausches des VOR durch ein mit der Windenergienutzung vereinbares System gezeigt, welche Strommengen zukünftig potenziell erzeugt werden könnten. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei Fortbestand des VOR Nienburg bereits ab dem Jahr 2020 mit einem deutlichen Rückgang der Stromproduktion zu rechnen ist. In der Untersuchung wird gezeigt, dass zukünftig zudem ein enormes Potenzial ungenutzt bliebe. Bei einem Austausch des VOR könnte ab 2020 im Vergleich zu heute mehr als die dreifache Strommenge produziert werden. Dieser Wert könnte bis zum Jahr 2030 sogar auf das Fünffache gesteigert werden. Für den Klimaschutz in der Region Hannover ist der Ausbau der Windenergie in Neustadt a. Rbge. von substanzieller Bedeutung, da dort ca. 25 % aller Vorrangflächenanteile in der Region Hannover liegen. Zudem ist eine hohe Akzeptanz durch die Bevölkerung gegeben und ein abgeschlossenes Flächennutzgsplananpassungsverfahren würde eine rasche Realisierung möglich machen. Um die Klimaschutzziele der Region Hannover gemäß Masterplan 100 % für den Klimaschutz erreichen zu können, ist ein schnellstmöglicher Austausch des VOR Nienburg durch ein moderneres System notwendig. -

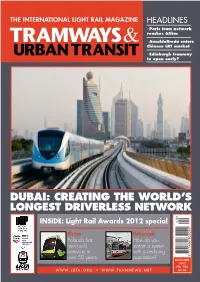

Dubai: Creating the World's

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE HEADLINES l Paris tram network reaches 65km l AnsaldoBreda enters Chinese LRT market l Edinburgh tramway to open early? DUBAI: CREATING THE WORLD’S LONGEST DRIVERLESS NETWORK INSIDE: Light Rail Awards 2012 special Olsztyn Halberstadt Poland’s first How do you new-build sustain a system tramway in with a declining over 50 years population? DECEMBER 2012 No. 900 WWW . LRTA . ORG l WWW . TRAMNEWS . NET £3.80 PESA Bydgoszcz SA 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11 tel. (+48)52 33 91 104 fax (+48)52 3391 114 www.pesa.pl e-mail: [email protected] Layout_Adpage.indd 1 26/10/2012 16:15 Contents The official journal of the Light Rail Transit Association 448 News 448 DECEMBER 2012 Vol. 75 No. 900 Three new lines take Paris tram network to 65km; www.tramnews.net Mendoza inaugurates light rail services; AnsaldoBreda EDITORIAL signs Chinese technology partnership; München orders Editor: Simon Johnston Siemens new Avenio low-floor tram. Tel: +44 (0)1832 281131 E-mail: [email protected] Eaglethorpe Barns, Warmington, Peterborough PE8 6TJ, UK. 454 Olsztyn: Re-adopting the tram Associate Editor: Tony Streeter Marek Ciesielski reports on the project to build Poland’s E-mail: [email protected] first all-new tramway in over 50 years. Worldwide Editor: Michael Taplin Flat 1, 10 Hope Road, Shanklin, Isle of Wight PO37 6EA, UK. 457 15 Minutes with... Gérard Glas 454 E-mail: [email protected] Tata Steel’s CEO tells TAUT how its latest products offer News Editor: John Symons a step-change reduction in long-term maintenance costs. -

Anlage33anhangzuabschnitt23z

Anlage 3.3 zu Nr. 1661 (IV) BDs Anhang zu 2.3 Ziffer 08 Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung Kriterien für die Festlegung als „Standort mit Kategorie MZ = „Mittelzentrum“ herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung“ Entfernung (über Straße in km) zum… (Nahversorgungsschwerpunkt) GZ = „Grundzentrum“ E = „Eigenentwicklung“ EW = „Ergänzungs- …ggf. näher liegenden funktion Wohnen“ Einwohner im zu Einzelhandel …nächsten „Nahversorgungs- N = „Nahversorgungs- versorgenden Stadt- bzw. Ortsteil Grundschule Einwohnerzahl (Grundversorgung) „Versorgungskern“ schwerpunkt“ schwerpunkt“ Bereich Sofern die Grundvoraussetzung des Vorhandenseins von mind. einer 1-zügigen Grundschule nicht erfüllt ist, werden die Erfüllung oder Nichterfüllung der weiteren Kriterien (SPNV- Anbindung und Einzelhandel) nicht aufgeführt. Stadt Barsinghausen Barsinghausen 14.184 MZ 1.209 Bad Nenndorf Bantorf 4 E (LK Schaumburg) Barrigsen 223 Barsinghausen 10 E Eckerde 568 Barsinghausen 6 E Egestorf 7.616 Barsinghausen 4 MZ Göxe 550 Gehrden 7 E Groß Munzel 1-zügig 1.083 nicht vorhanden Wunstorf 8 E EW Großgoltern 2-zügig 1.107 ca. 800 qm Barsinghausen 6 (im Verbund mit Nordgoltern) EW Hohenbostel 2-zügig 1.667 nicht vorhanden Barsinghausen 3 (im Verbund mit Winninghausen) Holtensen 259 Wunstorf 5 E Kirchdorf 1.936 Barsinghausen 2 MZ Landringhausen 860 Barsinghausen 7 E Langreder 982 Barsinghausen 8 E EW Nordgoltern in Großgoltern 473 nicht vorhanden Barsinghausen 8 (im Verbund mit Großgoltern) Ostermunzel 331 Wunstorf 9 E Stemmen 653 Barsinghausen 8 E 553 Bad Nenndorf Wichtringhausen 5 E (LK Schaumburg) EW Winninghausen In Hohenbostel 1.005 nicht vorhanden Barsinghausen 4 (im Verbund mit Hohenbostel) 1 Anlage 3.3 zu Nr. 1661 (IV) BDs Anhang zu 2.3 Ziffer 08 Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung Kriterien für die Festlegung als „Standort mit Kategorie MZ = „Mittelzentrum“ herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung“ Entfernung (über Straße in km) zum… (Nahversorgungsschwerpunkt) GZ = „Grundzentrum“ E = „Eigenentwicklung“ EW = „Ergänzungs- …ggf. -

Grundstücksmarktbericht 2020

Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover Gutachterausschuss fürGrundstückswerte Gutachterausschuss Hameln Region Hannover Landkreis Hameln-Pyrmont - Hannover Hannover Landkreis Hildesheim Landkreis Schaumburg – Grundstücksmarktbericht Grundstücksmarktbericht Grundstücksmarktbericht 2020 2020 – Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover Geschäftsstelle beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - Regionaldirektion Hameln-Hannover - Grundstücks- marktbericht 2020 Region Hannover Landkreis Hameln-Pyrmont Landkreis Hildesheim Landkreis Schaumburg Niedersachsen Grundstückmarktbericht 2020 Herausgeber: © 2020 Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover Hannover, Februar 2020 Geschäftsstelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Hameln-Hannover Anschriften siehe Seite 248 E-Mail: [email protected] Internet: www.gag.niedersachsen.de Druck: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) Landesvermessung und Geobasisinformation Gebühr: nach der jeweils gültigen Gebührenordnung für die Gutachterausschüsse für Grund- stückswerte (GOGut) Dieser Bericht über den Grundstücksmarkt ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwertung für nichteigene und wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis des Herausgebers zu- lässig. Haftungsausschluss Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte (GAG) hat alle in seinem Bereich bereitgestellten Informa- tionen nach bestem Wissen und -

Stadtbahn Hannover

Stadtbahn mit Haltestelle DB City-Ticket GVH Kombiticket 3 Bremen Soltau Tram line with stop gültig in Zone gültig in den Zonen Stadtbahn Hannover Stadtbahn mit Tunnelstation RE 1 valid in zone A valid in zones A B C RB38 Underground station RE 8 Bennemühlen Uelzen Veranstaltungslinie Hamburg 16 18 Special service S4 RE2 Abweichender Fahrweg Nienburg Hannover Flughafen / / / RE3 10 RE2 RE3 n n n im Nachtsternverkehr S2 S5 Celle Night service S6 RegionalExpress 5 Stöcken 5 Langenhage Langenhage Langenhage 1 Langenhagen 3 Altwarmbüchen RE 2 Marshof S S7 t/ Langenforther Zentrum Platz Kurt-Schumacher-Allee RB 38 RegionalBahn 4 S Langenhagen/Angerstr. Regional train 2 S S-Bahn Stöckener Markt Berliner Platz S2 8 4 Auf der HorsAuf der Horst/SkorpiongasseSchönebeckerPascalstr. AlleeWissenschaftsparkJädekampAuf Marienwerde der KlappenburgLauckerthofr Altwarmbüchen/ Garbsen 6 Nordhafen 2 Alte Heide Suburban train Zentrum Übergang zum Bus Wiesenau 1 RE Mecklenheidestr. 9 Interchange with bus Freudenthalstr. Bahnstrift Fasanenkrug Altwarmbüchen/ 38 Alter Flughafen Ernst-Grote-Str. Park+Ride Beneckeallee B RE Tempelhofweg Stufenfreier Zu-/Abgang Stadtfriedhof Stöcken Friedenauer Str. Zehlendorfweg Stadtfriedhof Step-free access Fuhsestr. Kabelkamp Bothfeld Altwarmbüchen/ RE1 RE8 RE60 Fuhse- Krepenstr. Papenwinkel Opelstr. Tarifzonen RE70 S1 S2 RE1 RE8 RE60 RE70 S1 S2 S51 str./Bhf. 2 RE3 R Kurze-Kamp-Str. A B C E Windausstr. Vahrenheider Markt Fare zones R Wunstorf Seelze Bahnhof Leinhausen Hainhölzer Reiterstadion Bothfeld Oldenburger Allee Markt Büttnerstr. S51 Bothfelder Kirchweg 7 Stand: Oktober 2020 Herrenhäuser Markt Großer Kolonnenweg gvh.de S Fenskestr. Niedersachsenring Buchholz/Bhf. Stadtfriedhof Lahe 6 S Schaumburgstr. Dragonerstr. 8 Haltenhoffstr. Bahnhof C B A Herrenhäuser Gärten Nordstadt Vahrenwalder Platz 11 Appelstr. -

April 2021 - Juni 2021 Jahrgang 17, Ausgabe 66

April 2021 - Juni 2021 Jahrgang 17, Ausgabe 66 Aktuelle Themen aus der Kirche Neues aus der Region Veranstaltungen Ökumenisches Kirchenmagazin für die Region Laatzen Ev.-luth. Kirchengemeinden: St. Gertruden Gleidingen | Immanuel Alt-Laatzen | St. Marien Grasdorf, 1 St. Petri Rethen | omas Laatzen-Mitte und die kath. St.-Oliver-Gemeinde Inhalt und Impressum Inhalt Impressum Impressum 2 Das ökumenische Kirchenmagazin Auf ein Wort 3 „Zeiten + Zeichen“ wird herausgegeben Regionales 4 von den Kirchenvorständen der ev.-luth. Adressen für Kinder u. Jugendliche 5 Kirchengemeinden St. Gertruden Gleidingen, Mein liebstes Bibelwort 6 Immanuel Alt-Laatzen, Kirche tri ..., Bethelsammlung 7 St. Marien Grasdorf, Diakonieadressen 8 St. Petri Rethen, omas Laatzen-Mitte Regionales 9 und der kath. St.-Oliver-Gemeinde. Veranstaltungen zu Ostern 10 Redak! on: Umsonstladen 11 Karsten Andräs, Simon Benne, Gemeinden Angelika Böneker, Heinz-Joachim Eggert, St.-Gertruden-Gemeinde 12-13 Matthias Freytag (V.i.S.d.P), Siegfried Heinemann, Hartmut Kürschner, Immanuel-Gemeinde 14-15 Alfred Schöttker, Anna-Lena Senk St.-Marien-Gemeinde 16-17 E-Mail: [email protected] St.-Oliver-Gemeinde 18-19 Für Anzeigenschaltung benutzen Sie bi e St.-Petri-Gemeinde 20-21 folgende E-Mail: Thomas-Gemeinde 22-23 [email protected] Termine Go esdienste 24-25 Anzeigenschluss: 1. Juni 2021 Kasualien 26 Aufl age: 13.750 Konfi rma# onen 27 Druck: Druckerei H.-E. Schmidt, Ansprechpartner 28 Hanno-Ring 10, 30880 Laatzen Isabel Freier Fachärztin für Allgemeinmedizin Silke Marquardt Fachärztin für Innere Medizin (hausärztliche Versorgung) Pneumologie, Allergologie Senefelder Str. 17 30880 Laatzen *OWLJYRP Tel.: 0511-8765470 www.hausaerzte-laatzen.de Mo. - Fr. 8- 12 Uhr und Mo. -

Stadtbahn Hannover

Stadtbahn mit Haltestelle DB City-Ticket GVH Kombiticket 3 Bremen Soltau Tram line with stop gültig in Zone gültig in den Zonen Stadtbahn Hannover Stadtbahn mit Tunnelstation RE 1 valid in zone A valid in zones A B C RB38 Underground station RE 8 Bennemühlen Uelzen Veranstaltungslinie Hamburg 16 18 Special service S4 RE2 Abweichender Fahrweg Nienburg Hannover Flughafen / / / RE3 10 RE2 RE3 n n n im Nachtsternverkehr S2 S5 Celle Night service S6 RegionalExpress 5 Stöcken 5 Langenhage Langenhage Langenhage 1 Langenhagen 3 Altwarmbüchen RE 2 Marshof S S7 t/ Langenforther Zentrum Platz Kurt-Schumacher-Allee RB 38 RegionalBahn 4 S Langenhagen/Angerstr. Regional train 2 S S-Bahn Stöckener Markt Berliner Platz S2 8 4 Auf der HorsAuf der Horst/SkorpiongasseSchönebeckerPascalstr. AlleeWissenschaftsparkJädekampAuf Marienwerde der KlappenburgLauckerthofr Altwarmbüchen/ Garbsen 6 Nordhafen 2 Alte Heide Suburban train Zentrum Übergang zum Bus Wiesenau 1 RE Mecklenheidestr. 9 Interchange with bus Freudenthalstr. Bahnstrift Fasanenkrug Altwarmbüchen/ 38 Alter Flughafen Ernst-Grote-Str. Park+Ride Beneckeallee B RE Tempelhofweg Stufenfreier Zu-/Abgang Stadtfriedhof Stöcken Friedenauer Str. Zehlendorfweg Stadtfriedhof Step-free access Fuhsestr. Kabelkamp Bothfeld Altwarmbüchen/ RE1 RE8 RE60 Fuhse- Krepenstr. Papenwinkel Opelstr. Tarifzonen im GVH RE70 S1 S2 RE1 RE8 RE60 RE70 S1 S2 S51 str./Bhf. 2 RE3 R Kurze-Kamp-Str. A B C E Windausstr. Vahrenheider Markt Fare zones R Wunstorf Seelze Bahnhof Leinhausen Hainhölzer Reiterstadion Bothfeld Oldenburger Allee Markt Büttnerstr. S51 Bothfelder Kirchweg 7 Stand: Dezember 2020 Herrenhäuser Markt Großer Kolonnenweg gvh.de S Fenskestr. Niedersachsenring Buchholz/Bhf. Stadtfriedhof Lahe 6 S Schaumburgstr. Dragonerstr. 8 Haltenhoffstr. Bahnhof C B A Herrenhäuser Gärten Nordstadt Vahrenwalder Platz 11 Appelstr. -

Schwerpunkt: Integrations- Und Migrationsberatung

Ausgabe 4-2016 Schwerpunkt: Integrations- Foto: Mehrgenerationenhaus, BRK-Kreisverband Haßberge und Migrationsberatung Editorial Sehr geehrte Leserinnen und Leser, in dieser Ausgabe von Rotkreuz aktuell wid- men wir uns einem Schwerpunktthema, das in den letzten Monaten immer wichtiger gewor- den ist: der Mitgrations und Integrationsbera- tung. Der DRK-Regionsverband engagiert sich seit vielen Jahren in diesem Bereich, nicht erst seit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Erfahrene Mitarbeiterinnen stehen den Rat- suchenden zur Seite. Sie nehmen sich Zeit, geben viele hilfreiche Tipps zum Leben in Deutschland, helfen im Behördendschungel, bei der Suche nach einem KiTa-Platz und bei zahlreichen anderen Dingen. Alles steht unter dem Motto: Hilfe zur Selbsthilfe. Die Ratsu- chenden werden so weit unterstützt, dass es ihnen ermöglicht wird, ihr Leben in Deutsch- land selbst in die Hand zu nehmen. Dabei wird immer die individuelle Situation berücksichtigt. Während eine Familie vielleicht nur ein kur- zes Beratungsgespräch benötigt, wird eine andere Person über Jahre begleitet. Jeder Mensch, jede Lebenssituation ist anders – Patentrezepte gibt es nicht. Ich bin sehr froh, dass wir durch unsere Mit- arbeiterinnen ganz aktiv und konkret dazu beitragen können, dass sich Flüchtlinge und Migranten hier zu Hause fühlen. 2 Inhalt 2 Editorial 3 Inhalt 4 News 8 Schwerpunkt Migrations- und Integrationsberatung 11 News 18 Fragen an... DRK-Ehrenamtskoordinatorin Christa Möller 19 Vorbild Udo Bullmann 20 Impressum 3 Ortsvereine Rund 400 Gäste kamen im Juni zum Treffen der DRK-Ortsvereine nach Empelde Nach tagelangen Wetterkapriolen mit didiert. Im Anschluss stellte sich Steffen Dziubek, seit Jahrzehnten ehrenamtlich Gewittern und Starkregen kam pünkt- Baumann, ab 1. November 2016 neuer im DRK-Ortsverein Springe aktiv, und Mi- lich am 4. -

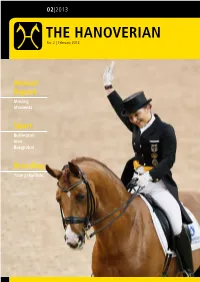

THE HANOVERIAN No

02|2013 THE HANOVERIAN No. 2 | February 2013 Annual Report Moving Moments Sport Burlington won Burgpokal Breeding Young stallions Jahresbericht Moving Moments The passed year 2012 reflects the dynamic changes that are taking place in the breeding of horses and in equestrian competitions. The fundamental attitude of the Hanoverian Association is to lay down the principles of this breed organization as broad as possible to be able to meet the changes and the imponderable of the market or better the economic conditions with the greatest possible flexibility. By Dr. Werner Schade he new facilities of the Niedersachsenhalle in captures the breeding of horses as well as the TVerden have proven themselves after the com- sport. The breeding of sport horses is consistently pletion of the building project and are much ap- shrinking all over Europe. This shrinking process preciated by all visitors. Now we must focus our creates risks and problems but it also presents op- energy and concentration on the challenge that portunities for the future. The decline in numbers 2 The Hanoverian 02|2013 Jahresbericht that has taken place during the past years is conti- the number of young horses available for the mar- nuing within the Hanoverian Association. The total ket will decline more and more in the coming ye- number of registered mares shows a decline of ars. Even though the present market is still sup- eight percent for the first time. The number of new- pressed the probability of a horse shortage for the ly registered mares is seven percent below last future is high. -

DRK-Kleidercontainer Und Kleiderkammern in Der Region Hannover

DRK-Region Hannover e.V. Karlsruher Str. 2c 30519 Hannover Telefon: 0511 3671-0 Telefax: 0511 3671-102 [email protected] DRK-Kleidercontainer und Kleiderkammern in der Region Hannover DRK-Kleiderkammern Ort Adresse Öffnungszeiten Barsinghausen Deisterplatz 2 Annahme und Ausgabe 30890 Barsinghausen Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr Donnerstag von 15 bis 17 Uhr (Freitag und an Feiertagen geschlossen) Burgdorf Drei Eichen 5 A Annahme montags von 14 31303 Burgdorf bis 16.30 Uhr / Ausgabe donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr Engelbostel Wilhelm-Hirte-Str. 29 Dienstags 10 bis 12 Uhr 30855 Langenhagen Mittwochs 16 bis 18 Uhr Donnerstags 16 bis 18 Uhr Garbsen Planetenring 10 Annahme montags und 30823 Garbsen mittwochs zwischen 08.00 und 11.00 Uhr, Ausgabe mittwochs zwischen 14.00 und 17.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 05137 / 76090 (das Büro ist montags und mittwochs von 08.00 - 11.00 Uhr besetzt) Gehrden Kirchstr. 3 Annahme und Ausgabe 30989 Gehrden jeden 1. und 3. Montag von 10 bis 12 Uhr sowie jeden 2. und 4. Dienstag von 15 bis 17 Uhr Goltern Begegnungsstätte Goltern Annahme und Ausgabe 30890 Barsinghausen jeden 1. Donnerstag im Monat von 16.30 bis 18 Uhr (außer an Feiertagen) Hannover-Misburg DRK-Secondhand-Shop Annahme und Ausgabe Hannover-Misburg von sauberer und Alte Schmiede 2, tragbarer Oberbekleidung 30629 Hannover für Damen, Herren und (Meyers Garten) Kinder, festlicher Garderobe, Handtaschen, Schuhen, Acessoires, Tischwäsche sowie Bettwäsche und Handtücher Dienstag 10-12 Uhr, Donnerstag 14-17 Uhr, Freitag 14-17 -

Wohnen Modern Sicher

Wohnen UND LEBEN IN EINER STARKEN GEMEINSCHAFT Modern zuverlässig sicher Herzlich willkommen! Liebe Leserinnen und Leser, ie interessieren sich für die Heimatwerk Hannover eG? Gerne stellen wir Ih- nen in dieser Broschüre unsere Wohnungsgenossenschaft vor. Verschaffen S Sie sich einen ersten Eindruck von den tragenden Grundgedanken unse- rer Genossenschaft, lernen Sie unseren umfangreichen Wohnungsbestand, unsere besonderen Leistungen und unsere sozialen Engagements kennen. Wir heißen Sie beim Heimatwerk herzlich willkommen! Heimatwerk entwickelt sich beständig weiter Wertbeständigkeit, Wohnsicherheit und Wirtschaftlichkeit: An diesen Grundsäulen richten wir unsere Wohnungsgenossenschaft und unser gesamtes Handeln aus. Seit der Gründung im Jahr 1949, als dringend neuer Wohnraum gebraucht wurde und die Not groß war, haben wir uns den ganz unterschiedlichen Herausforderungen der Gegenwart gestellt. Wir haben uns beständig weiterentwickelt. Als zuverlässiger Dienstleister am Markt Heute stehen wir als moderner, zuverlässiger und selbstbewusster Dienstleister solide am Wohnungsmarkt der Stadt und der Region Hannover. Wir sind stolz auf unsere lange Tradition – sind uns aber auch der Verantwortung bewusst, die daraus entsteht. Wohnen beim Heimatwerk – das bedeutet Wohnen, bei dem das Mitein- ander und Füreinander unserer Mitglieder im Vordergrund steht. Wir legen Wert auf Gemeinschaftssinn, gegenseitige Rücksichtnahme und gute Nachbarschaft – und fördern diese Werte aktiv. Unsere Wohnungen liegen zum Großteil in der Stadt Hannover, aber auch in den Regi- onsstädten Altwarmbüchen, Garbsen, Barsinghausen, Laatzen, Harsum und Lehrte. 2 An all diesen Orten sorgen wir für Wohnraum in hoher Qualität zu fairen Mieten. Das ist möglich, weil un- ser Bestand für uns kein beliebiges Konsumgut ist. Mit dem erwirtschafteten Vermögen spekulieren wir nicht und streben keine höchstmöglichen Gewinne an. Bestand ist groß und vielfältig Mit mehr als 1 500 eigenen Mietwohnungen ist unser Bestand groß und vielfältig. -

Übersicht Der Naturschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete

Übersicht der H 96 Landkreis Naturschutzgebiete Soltau – Fallingbostel Landschaftsschutzgebiete Naturdenkmale H 191 ´ LSG-H8 LSG-H7 LSG-H28 Stand: März 2009 M. 1:100 000 H 144 Landkreis Celle H 175 H 103 Zeichenerklärung LSG-H6 â â â H 94 NSG-HA3 â â â â â â H 97 H 86 â â â â â Grenze der Region Hannover â â â â â LSG-H13 â H 104 â â â â â Grenzen der Städte und Gemeinden â â â â â â â â LSG-H2 â â â â LSG-H55 â â â â â â Naturparkgrenze Landkreis Nienburg â â H 88 H 85 â H 84 â LSG-H3 H 90 NSG-HA183 â H 77 â H 92 LSG-H29 Naturdenkmale â â â H â 102 â H 143 â â LSG-H3 â â â â LSG-H13 â â â H 207 NSG-HA184 LSG-H9 Naturschutzgebiete â â LSG-H54 H 177 â H 78 â â â â â â Angrenzende Naturschutzgebiete â â â â â â â â â â â â â â â â H 190 â â â NSG-HA 3 Blankes Flat â â H 201 H 168 LSG-H51 â â H 206 Burgwedel â H 49 NSG-HA 4 Sundern â â â â â H 203 NSG-HA194 â â â â â â NSG-HA 25 Saupark â LSG-H36 â H 210 LSG-H2 â â H 82 â â H 52 NSG-HA 27 Hagenburger Moor â H 179 â â LSG-H10 H 75 NSG-HA47 H 176 â NSG-HA56 LSG-H63 NSG-HA 30 Ostufer Steinhuder Meer â â â â â LSG-H58 NSG-HA 34 Otternhagener Moor â â Wedemark â â â H 58 â H 195 LSG-H14 NSG-HA 44 Altwarmbüchener Moor â â LSG-H2 â LSG-H64 â H 50 H 74 â LSG-H13 â NSG-HA 45 Im Himmelreich â â NSG-HA105 NSG-HA114 â â Naturpark NSG-HA 46 Bissendorfer Moor â H 150 â H 42 â NSG-HA70 NSG-HA34 NSG-HA 47 â Trunnenmoor Steinhuder Meer Neustadt aâ m Rübenberge â NSG-HA46 H 197 â NSG-HA 56 Helstorfer Moor â LSG-H1 â H 128 â â H 126 NSG-HA 59 Wulveskuhlen â â H 178 H 121 H 174 â LSG-H68 â â â LSG-H12 H 125