Extraits Historiques De Guichen Et Pont-Réan Conception, Impression : Mairie De Guichen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ligne 6 : Mernel - Rennes

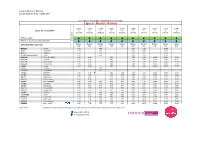

Ligne 6 Mernel > Rennes Du 29 août 2016 au 7 juillet 2017 Cette ligne ne circule pas les dimanches et jours fériés Ligne 6 : Mernel - Rennes Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Jours de circulation à à à à à à à à à à Vendredi Vendredi Vendredi Samedi Vendredi Samedi Samedi Samedi Samedi Vendredi Période scolaire Période de vacances scolaires (zone B) Particularités Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes AFFICHAGE SUR L'AUTOCAR 602 604 622 606 608 610 612 614 616 618 MERNEL Centre 6:11 6:49 7:26 9:05 13:40 MAURE Presbytère 6:15 6:53 7:30 9:09 13:45 MAURE Bellevue 6:17 6:55 7:32 9:11 13:47 LA CHAPELLE-BOUEXIC Centre 6:21 6:59 7:36 9:15 13:51 BAULON Place de la Noë 6:30 6:45 7:00 7:45 9:24 12:45 14:00 17:10 BAULON La Billais 6:32 6:47 7:02 7:47 9:25 12:47 14:02 17:12 BAULON Croix Rouge 6:33 6:48 7:03 7:48 9:26 12:48 14:03 17:13 BAULON Chevallerais 6:35 6:50 7:05 7:50 9:27 12:50 14:05 17:15 LASSY Centre 6:37 6:52 7:07 7:52 9:29 12:52 14:07 17:17 LASSY La Pilais 7:07 GUICHEN La Taupinais 7:11 GOVEN Hillandais 6:39 6:54 7:09 7:24 7:54 9:31 12:54 14:09 17:19 GOVEN Beuchais 6:40 6:55 7:10 7:25 7:55 9:33 12:55 14:10 17:20 GOVEN Sauvageais 6:43 6:58 7:13 7:28 7:58 9:35 12:58 14:13 17:23 GOVEN Croix Poulain 6:44 6:59 7:14 7:29 7:59 9:36 12:59 14:14 17:24 GOVEN La Licouasière 6:47 7:02 7:17 7:17 7:32 8:02 9:39 13:02 14:17 17:27 GOVEN Croix Macé 6:48 7:03 7:18 7:18 7:33 8:03 9:40 13:03 14:18 17:28 GOVEN Bois Martin 6:49 7:04 7:19 7:19 7:34 8:04 9:41 13:04 14:19 17:29 GOVEN -

Bénévolat : Un Engagement Pour Le Mieux- Vivre Ensemble

N°7 MAGAZINE NOVEMBRE/DÉCEMBRE/JANVIER 2016-2017 www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr 11 DOSSIER Bénévolat : un engagement pour le mieux- vivre ensemble 10 ENQUÊTE Donnez votre avis et gagnez une nuit en cabane 13 VIVRE & S’INSTALLER En route pour le monde Goven La Vilaine Baulon NUMÉROS UTILES Lassy Bovel Guichen Loutéhel Campel La Le Canut Maison Intercommunale Chapelle- ZA Les Landes - 12, rue Blaise Pascal Bouëxic Guignen L’A 35580 Guichen - 02 99 57 03 80 Bourg-des- Les Mernel Saint- Comptes [email protected] Senoux SOM Brûlais MAIRE Maure de Bretagne Comblessac Lohéac Saint-Malo- Chorus Saint- de Phily Séglin Rue du Stade - 35330 Maure de Bretagne 02 99 92 46 99 Guipry-Messac [email protected] ENTREPRENDRE Multi-accueil - 02 99 34 84 70 & TRAVAILLER [email protected] 4 CAPE 137, un club d’entreprises Relais Intercommunal Parents - pour dynamiser le territoire Assistants Maternels - Enfants Lieu d’Accueil Enfants - Parents 4 CCI : une cellule pour les Réso 02 99 92 60 73 entreprises en difficulté 26, rue du Commandant Charcot [email protected] 5 Radio Sparx, une alternative 35580 Guichen Accueil de loisirs à la SACEM à Goven Point Information Jeunesse 02 99 92 46 84 - 06 19 36 31 44 [email protected] 5 Forum des métiers qui recrutent 02 99 52 08 91 - 06 88 01 15 59 [email protected] Espace jeunes Point Accueil Emploi - 02 99 57 00 09 02 99 92 61 07 - 06 22 67 64 30 [email protected] -

Coupons Sport" 2013

Les points accueil - "COUPONS SPORT" 2013 LIEUX D 'ENREGISTREMENT SECTEURS TELEPHONE HORAIRES D ’OUVERTURE E MAIL (LIEU DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE ) ACIGNE Service population état civil Ville d’ACIGNE, BRECE, NOYAL s/ VILAINE, 02 99 04 30 00 Lundi au samedi [email protected] Place de la Mairie SERVON s/ VILAINE 9h/12h 14h/18h 35690 ACIGNE Canton d'ANTRAIN : Lundi 8h30/12h ANTRAIN Antrain, Bazouges La Pérouse, Chauvigné, La Fontenelle, Marcillé Mardi au vendredi P.I.J. Raoul, Noyal sous Bazouges, Rimou, St Ouen La Rouerie, St Rémy Du 9h/12h Plain, Tremblay 02 99 98 44 70 1, rue de Fougères 14h/18h [email protected] 35560 ANTRAIN Canton de PLEINE FOUGERES : La Boussac, Broualan, Pleine Fougères, Roz sur Couesnon, Sains, St Broladre, St Georges de Grehaigne, St Marcan, Sougeal, Trans La Forêt, Vieux Viel, Mardi Canton d'ARGENTRE : 02.99.96.54.01 9h/12h –a-midi sur rdv ARGENTRE DU PLESSIS Argentré du Plessis, Brielles, Domalain, Etrelles, Gennes s/seiche, Le Mer, jeudi P.I.J. Pertre, Saint Germain Du Pinel, Torcé, Vergeal 9h/12h-14h/18h 21Bis rue du Général Leclerc vendredi [email protected] 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 9h/12h-14h/16h Sam 9h/12h Canton de BAIN DE BRETAGNE : Lundi au jeudi BAIN DE BRETAGNE Bain de Bretagne, Crévin, Ercé en Lamée, Messac, La Noé Blanche, 8h30/12h-13h30/17h Mairie Pancé, Pléchâtel, Poligné, Teillay 02 99 43 70 24 Vendredi 13h30/17h [email protected] 21, rue de l'Hôtel de Ville Canton du GRAND FOUGERAY : Samedi 8h30/12h 35470 BAIN DE BRETAGNE La Dominelais, Grand Fougeray, -

Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010

Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010 The Dissertation Committee for Cécile Hélène Christiane Rey certifies that this is the approved version of the following dissertation: Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance Committee: _________________________________ Jean-Pierre Montreuil, Supervisor _________________________________ Cinzia Russi _________________________________ Carl Blyth _________________________________ Hans Boas _________________________________ Anthony Woodbury Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance by Cécile Hélène Christiane Rey, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December, 2010 Acknowledgements I would like to thank my parents and my family for their patience and support, their belief in me, and their love. I would like to thank my supervisor Jean-Pierre Montreuil for his advice, his inspiration, and constant support. Thank you to my committee members Cinzia Russi, Carl Blyth, Hans Boas and Anthony Woodbury for their guidance in this project and their understanding. Special thanks to Christian Lefeuvre who let me stay with him during the summer 2009 in Langan and helped me realize this project. For their help and support, I would like to thank Rosalie Grot, Pierre Gardan, Christine Trochu, Shaun Nolan, Bruno Chemin, Chantal Hermann, the associations Bertaèyn Galeizz, Chubri, l’Association des Enseignants de Gallo, A-Demórr, and Gallo Tonic Liffré. For financial support, I would like to thank the Graduate School of the University of Texas at Austin for the David Bruton, Jr. -

Juillet 2016 - N°88 [email protected]

Bulletin d’informations communales www.saintsenoux.fr Saint-Senoux 11 rue des Trois Huchet - 35580 Saint-Senoux Tél. 02 99 57 86 20 - Fax : 02 99 57 81 31 Juillet 2016 - n°88 [email protected] Photo Franck Hamon Festival « Le P’tit Souffleur » à lire en page 19 Travaux d’aménagement du centre bourg à lire en page 8 SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE DÉLIBÉRATIONS SAINT-SENOUX - JUILLET 2016 - 3 Informations municipales Ce premier semestre 2016 a vu la réalisation des travaux de notre bourg. Au cours de ceux-ci, il nous est apparu opportun Délibérations du conseil municipal .........3 à 7 RESUME DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL de compléter et modifier l’éclairage public principalement Travaux du Bourg .........................8 autour du pôle enfance et sur le pourtour de l’église. 1er semestre 2016 Célébration du 8 mai 1945 .................8 L’intégralité des délibérations est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. L’achèvement des travaux est prévu pour fin juillet, il ne Centenaire de la bataille de Verdun Toutes les séances se sont tenues sous la présidence de M. CORMIER, maire de Saint-Senoux. le 29 mai 2016 ............................8 devrait rester que les aménagements paysagers à effectuer C.C.A.S. : analyse des besoins sociaux ......8 après l’été. SPANC ...................................9 Je sais que cette phase travaux a pu causer quelques désagréments, mais je suis Inscription Listes électorales ..............9 convaincu que le résultat final saura donner satisfaction à la population. Les Séance du 25 janvier 2016 Bibliothèque ..........................9-10 liaisons piétonnes, par exemple, permettront aux habitants et aux touristes de Appel au civisme .........................11 profiter avec plus de sérénité des charmes de notre bourg. -

Enrollment and Coaptations in Some Species of the Ordovician Trilobite Genus Placoparia

Enrollment and coaptations in some sp eeies of the Ordovician trilobite genus Placoparia JEAN-LOUIS HENRY AND EUAN N.K. CLARKSON Henry, J.-L. & Clarkson, E.N.K. 1974 12 15: Enrollment and coaptations in some species of the Ordovician trilobite genus Placoparia. Fossils and Strata, No. 4, pp. 87-95. PIs. 1-3. Oslo ISSN 0300-949l. ISBN 82-00-04963-9. The species Pl. (Placoparia) cambriensis, Pl. (Coplacoparia ) tournemini and Pl. (Coplacoparia ) borni, described by Hammann (1971) from the Spanish Ordovician, are found in Brittany in formations attributed to the Llanvirn and the LIandeilo. The lateral borders of the librigenae of Pl. (Coplacoparia) tournemini and Pl. (Coplacoparia ) borni bear depressions into which the distal ends of the thoracic pleurae and the tips of the first pair of pygidial ribs come and fit during enrollment. These depressions, or coaptative structures sensu Cuenot (1919), are also to be observed in Pl. (Placoparia) zippei and Pl. (Hawleia) grandis, from the Ordovician of Bohemia. However, in the species tournemini and borni, additional depressions appear on the anterior cephalic border, and the coaptations evolve towards an increasing complexity. From Pl. (Placoparia) cambriensis, an ancestrai form with a wide geographic distribution, two distinct populations se em to have individu· alised by a process of allopatric speciation; one of these, probably neotenous, is represented by Pl. (Coplacoparia ) tournemini (Massif Armoricain and Iberian Peninsula), the other by Pl. (Placoparia ) zippei (Bohemia). Geo graphic isolation may be indirectly responsible for the appearance of new coaptative devices. jean-Louis Henry, Laboratoire de Paleontologie et de Stratigraphie, Institut de Geologie de l'Universite, B.P. -

N° 166 Guign' Infos

NN°° 116666 GGUUIIGGNN’’ IINNFFOOSS BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE GUIGNEN Le mot du maire ................................................................................................................................. p 1 Vie municipale - La révision du Plan local d’Urbanisme avance ................................................................ p 2 - Parc d’activités « Les Bignons » Guignen ....................................................................... p 5 - Personnel communal ........................................................................................................ p 6 - Compte rendu de novembre 2016 ..................................................................................... p 7 - Compte rendu de décembre 2016 ..................................................................................... p 8 - Compte rendu de janvier 2017 ........................................................................................... p 11 Clin d’œil dans le rétro - Bleu ciel, vert prairie et rose bonbon ............................................................................... p 12 Budgets - Les budgets 2017en quelques chiffres ............................................................................ p 14 Informations diverses - Le 1er bébé de l’année ........................................................................................................ p 16 - Fête de la musique à GUIGNEN ......................................................................................... p 16 - Recensement -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2017-2018 COLLEGES LYCEES

FO-PDEV-0317-008_SectorisationDesTS.qxp 16/05/2017 15:19 Page1 La sectorisation des transports scolaires 2017-2018 COLLEGES LYCEES COMMUNES SECTEURS PUBLICS CSOEMCMTEUUNRESS PRIVES SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVES Acigné Noyal-sur-Vilaine ALCifIfGréNE Cesson-Sévigné Rennes / Cesson-Sévigné Amanlis Janzé AJManAzNéLlS Rennes Rennes / Retiers / Cesson-Sévigné Andouillé-Neuville St-Aubin-d'Aubigné ASNt-DAOubUiInL-LdE'A-NubEiUgnVéILLE Rennes St-Grégoire Antrain-sur-Couesnon Tremblay AANnTtrRaAinIN Fougères Fougères Arbrissel La Guerche-de-Bretagne ALRaB GRuIeSrScEhLe-de-Bretagne Vitré Retiers Argentré-du-Plessis Vitré AARrgGeEnNtrTéR-dEu-D-PUle-sPsLisESSIS Vitré Vitré Aubigné St-Aubin-d'Aubigné ASUt-BAIuGbNinE-d'Aubigné Rennes St-Grégoire Availles-sur-Seiche La Guerche-de-Bretagne ALVaA GILuLeErSc-hSeU-dRe--SBErIeCtHagEne Vitré Vitré Baguer-Morvan Dol-de-Bretagne BDAoGl-UdeE-RB-rMetOagRnVeAN St-Malo Dol-de-Bretagne Baguer-Pican Dol-de-Bretagne BDAoGl-UdeE-RB-rPeItCagAnNe St-Malo Dol-de-Bretagne Baillé Maen Roch BMAaILeLnE Roch Fougères Fougères Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne BBAaIiNn-dDeE--BBrRetEaTgAnGeNE Bain-de-Bretagne Redon Bains-sur-Oust Redon BRAeIdNoSn-SUR-OUST Redon Redon Bais La Guerche-de-Bretagne BLAaI SGuerche-de-Bretagne Vitré Vitré Balazé Vitré BVAitLréAZE Vitré Vitré Baulon Guichen BGAuUigLnOeNn Bruz Bruz / Rennes Baussaine (la) Tinténiac BTAinUtéSnSiAacINE (LA) Combourg Montauban-de-Bretagne Bazouge-du-Désert (la) St-Georges-de-R. BSAt-ZGOeUorGgEe-sD-dUe--DRE.SERT (LA) Fougères Fougères Bazouges-la-Pérouse Tremblay BAAnZtrOaUinGES-LA-PEROUSE -

Rennes – Redon À 2 X 2 Voies

Rennes – Redon à 2 x 2 voies Visite des chantiers le mardi 7 juin 2016 Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine Rennes – Redon à 2 x 2 voies Visite des chantiers le mardi 7 juin 2016 > Plus de 80 % à 2 x 2 voies en Ille-et-Vilaine en 2017 Dans une conjoncture économique difficile, Fin 2016, les automobilistes circuleront le Département a voté un plan de relance en continu sur une 2 x 2 voies entre la rocade sur 2015-2016 pour soutenir l’activité de Rennes et le sud de Pipriac. de nos entreprises de travaux publics et poursuivre la mise à 2 x 2 voies des axes stratégiques Rennes – Redon La déviation de Lohéac a été mise en service et Bretagne – Anjou. à l’automne 2015 et la section Renac-Sainte- Marie en janvier 2016. Les chantiers se poursuivent sur la section La 2 x 2 voies Rennes – Redon progresse. Guignen – Lohéac et sur la déviation de Pipriac. Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé Ces sections seront ouvertes à la circulation dans un programme d’investissement à la fin de l’année. La section Pipriac – Saint-Just de 152 millions d’euros pour améliorer est en cours de réalisation. cet itinéraire structurant et favoriser le développement des territoires traversés. L’objectif est d’améliorer la desserte Gage de développement équilibré du territoire du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine pour favoriser mais aussi de sécurité sur les routes, les liaisons avec Redon et faciliter les échanges la modernisation de l’itinéraire Rennes – Redon avec la façade atlantique. -

Bretagnede Parks & Gardens in Britanny 2021 &

Parcs Jardins Bretagnede Parks & Gardens in Britanny 2021 & Association des Parcs et Jardins de Bretagne Association des Parcs et Jardins La Bretagne de Bretagne cultive ses jardins... En lien avec le Conseil Régional et la Direction Patrimonial Tour à tour botanique, esthétique, historique, Régionale des Affaires Culturelles, l’Association Heritage paysager ou potager, le jardin sous toutes ses formes des Parcs et Jardins de Bretagne mène une démarche est une des richesses méconnues de la Bretagne. qualité auprès de ses membres visant à garantir Rêverie anglaise ou élégance française, airs italiens aux visiteurs l’excellence des prestations. ou méditations orientales, labyrinthes de verdure ou charmilles taillées, valses de parfums ou symphonie de couleurs, ifs sculptés, buis ordonnés, ou roseraies L’Association des Parcs et Jardins de Bretagne regroupe les parcs et jardins ouverts au public Botanique Botanical aux senteurs suaves, c’est tout un bouquet d’émotions de la région. Elle s’est fixée pour objectifs la sauvegarde de notre patrimoine jardin, l’ouverture à cueillir sur le vif. Les jardins présentés dans au public des parcs et jardins de qualité, le développement du tourisme de jardin, la rencontre cette brochure offrent aux néophytes comme entre amateurs de jardins. Que vous soyez passionnés, amateurs ou tout simplement curieux, aux connaisseurs, au gré des saisons, une palette venez enrichir notre association de votre expérience et participer à nos activités. Nous vous de promenades animées, colorées et parfumées. proposerons de visiter des parcs et jardins de notre région, ainsi qu’ailleurs en France et à l’étranger, d’échanger des plantes, de suivre des séances de travaux pratiques et de formation, Esthétique Come discover the luxuriant and diverse world Ornamental de partager nos expériences et de progresser ensemble dans la connaissance et la pratique of gardens in Brittany. -

Créativité Des Jeunes

N°3 MAGAZINE OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2015 www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr 9 DOSSIER Faire briller la créativité des jeunes 5 ENTREPRENDRE & TRAVAILLER Apprentissage : de nouvelles dispositions 16 SORTIR & VISITER Les Nocturnes vous donnent carte blanche Goven La Vilaine Baulon NUMÉROS UTILES Lassy Bovel Guichen Loutéhel Campel La Le Canut Maison Intercommunale Chapelle- ZA Les Landes - 12, rue Blaise Pascal Bouëxic Guignen L’A 35580 Guichen - 02 99 57 03 80 Bourg-des- Les Mernel Saint- Comptes [email protected] Senoux SOM Brûlais Maure de Bretagne Comblessac Lohéac Saint-Malo- Chorus ENTREPRENDRE Saint- de Phily Séglin Rue du Stade - 35330 Maure de Bretagne & TRAVAILLER 02 99 92 46 99 Guipry [email protected] 4 Parcs d’activités : des parcelles disponibles Multi-accueil - 02 99 34 84 70 Messac [email protected] sur l’ensemble du territoire Relais Intercommunal Parents - Assistants Maternels - Enfants Lieu d’Accueil Enfants - Parents Réso 02 99 92 60 73 26, rue du Commandant Charcot [email protected] 35580 Guichen Accueil de loisirs Point Information Jeunesse 02 99 92 46 84 - 06 19 36 31 44 02 99 52 08 91 - 06 88 01 15 59 [email protected] [email protected] Espace jeunes Point Accueil Emploi - 02 99 57 00 09 02 99 92 61 07 - 06 22 67 64 30 [email protected] 5 Apprentissage : [email protected] de nouvelles dispositions [email protected] -

Guide Des Producteurs Locaux 2016-2017

Guide 2016-2017 www.paysdesvallonsdevilaine.fr DE VILAINE Acheter des produits de qualité sans augmenter son budget EDITO Consommer des produits locaux est bon pour C’est possible grâce à des nouveaux réflexes l’environnement, la santé et l’économie locale. Acheter des produits locaux en circuits courts, c’est acheter des produits frais et de saison. Cela vous permet de soutenir des emplois non délocalisables et de découvrir la façon M J’achète des produits de saison, M Je gaspille moins. dont est produit ce que vous mangez. Dans un contexte en circuits courts. économique difficile, c’est aussi un moyen de valoriser le travail des agriculteurs et de contribuer au maintien et M Je jardine, je cueille, je troque, au développement de leur activité. C’est tout simplement M Je préfère les produits vendus en j’échange… rencontrer les agriculteurs et les agricultrices de votre vrac ou peu emballés. pays et de mettre un visage derrière un produit. M Je repense ma façon de M Je cuisine plus en faisant des consommer, je fais mes produits Un produit local est cultivé, élevé, transformé et vendu recettes rapides et simples et je d’entretien, je consomme moins près de chez vous. Une cinquantaine d’agriculteurs et n’achète pas de plats préparés. et mieux. d’agricultrices commercialisent leurs produits sur les communes du Pays des vallons de Vilaine en circuits courts (en vente directe ou via un seul intermédiaire).Retrouvez M Mon alimentation évolue : plus dans ce guide tous ces agriculteurs et agricultrices, ainsi de légumes, légumineuses et que les principaux points de vente en circuits courts céréales et moins de viande.