9 SISTEMI OVICAPRINI NELLE ALPI Occidentali

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Newsletter N.25 Di RARE

La Newsletter n.25 di RARE Dicembre 2007 Caro Socio, Con questa Newsletter chiudiamo il 2007, pronti a ripartire con un nuovo anno di lavoro e di sostegno a tutte le razze e popolazioni a rischio. R.A.R.E. entra nel suo sesto anno di vita con un bilancio positivo; abbiamo partecipato a fiere e mostre in tutta Italia, organizzato convegni, il nostro convegno annuale è stato un incontro internazionale con SAVE. Per queste attività è stato necessario il tuo contributo e quello degli oltre 100 allevatori e tecnici che hanno scelto di aderire a R.A.R.E. Nel 2007, RARE ha pubblicato una serie di schede su razze a rischio sulla rivista di larga diffusione Vita in Campagna. Ti segnalo che puoi trovare una serie di informazioni su R.A.R.E. sul nostro sito o www.associazionerare.it e scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica: o [email protected] Ti ricordo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Le quote associative sono: € 25 (socio sostenitore) o € 10 (socio simpatizzante). Spero che, anche nel 2008, continuerai a sostenere R.A.R.E. rinnovando la tua adesione con un versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – C.so Agnelli 32 – 10137 Torino. E ora che si avvicina Natale, perché non scegli di aiutare ancora di più l’Associazione iscrivendo un nuovo Socio per un anno ? Grazie per il tuo sostegno. Riccardo Fortina – Presidente 298 In questo numero ❑ Quinto convegno annuale di RARE .................................................... 2 ❑ Programmi di Sviluppo Rurale e sostegno alle razze a rischio ... -

Linee Guida Per La Conservazione E La

La Newsletter n.53 di R.A.R.E. Novembre 2016 Cari Soci, in questa Newsletter troverete un sunto delle relazioni presentate nel corso del Convegno annuale di RARE tenutosi a Guastalla (RE) nell’ambito della manifestazione “Piante e animali perduti” del Comune di Guastalla. Informazioni sulla nostra associazione sono reperibili sul nostro sito: o www.associazionerare.it Abbiamo di recente aperto anche un account di RARE (RARE - Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) su FaceBook, vi invitiamo a cercarci, comunicare notizie, opinioni… o https://www.facebook.com/associazionerare/?fref=ts è possibile contattarci via mail al nostro indirizzo di posta elettronica: o [email protected] o telefonando al numero: 0968.51633 (Floro De Nardo) Ricordiamo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Le quote associative sono: € 25 (socio sostenitore) o almeno € 10 (socio simpatizzante). Spero che, anche nel 2015, continuerai a sostenere R.A.R.E. rinnovando la tua adesione con un versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – Via Nemo Sottili, 1 – 42123 Reggio Emilia. E’ possibile versare la quota di adesione tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN n. IT31Z0760101000000021786397 ma per l’invio delle Newsletter ed eventuali comunicazioni, si invita chi paga tramite bonifico ad inviare i propri dati, via mail all’indirizzo dell’associazione indicato sopra. In questo numero 14° convegno annuale di RARE …………………….…………………..……2 Riccardo Fortina - Università di Torino, RARE -

Enti Selezionatori Che Tengono Libri Genealogici Per Gli Animali Riproduttori Di Razza Pura

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/1. DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR VII - Produzioni animali Dirigente: dott. Francesco BONGIOVANNI Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma Piano 3, Stanza 96 Telefono: +39 06 4665 5096 E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] WWW: https://www.politicheagricole.it/ ____________________________________________________________________ Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori 1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/1. I. Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura a) Animali riproduttori di razza -

Intervento Battaglini

Allevamenti pastorali sulle Alpi: prodotti, opportunità e servizi Luca Battaglini DISAFA - Università degli Studi di Torino Rete Nazionale della Pastorizia [email protected] 30 maggio 2017 Museo Paul Russotto Palazzo Caporale 1. Allevamento degli ovini e dei caprini : una reale «necessità» per territori «meno favoriti» 2. I servizi ecosistemici e la pastorizia sulle Alpi occidentali 3. Nuove esigenze e prospettive anche culturali per lo sviluppo della pastorizia 1. Allevamento degli ovini e dei caprini Problemi di ordine generale • Riduzioni delle superfici a pascolo • Aumento delle dimensioni medie di greggi (e mandrie) • Perdita di caratteristiche di determinati ambienti • Riduzione della variabilità delle risorse genetiche (biodiversità zootecnica) • Perdita delle produzioni locali (e tipiche) Alpine livestock farming systems in the Alps: abandonment and intensification Abandonment 1980-2000 in the Alps (Streifeneder et al., 2005; mod.) 0 -10 % -20 -30 -40 -50 Abandonment Abandonment -60 -70 aziendefarms UBALivestock units Allevamenti alpini in Italia (Battaglini et al., 2014) Variation Year 1990 2000 2010 1990-2010 (%) Meadows and pastures (ha) 1,109,367 1,016,180 812,236 -26.6 Cattle (n.): Farms 43,774 26,949 21,221 -51.5 Heads 578,484 492,701 446,531 -22.8 Heads/farm 13.2 18.3 21.0 +59.2 Dairy cows 275,605 223,115 194,440 -29.4 Dairy farms 37,803 20,924 15,157 -59.9 Dairy cows/dairy farm 7.3 10.7 12.8 +76.0 Sheep (n.): Farms 7,901 6,279 4,402 -44.3 Heads 175,274 176,054 191,713 +9.4 Heads/farm 22.2 28.0 43.6 +96.3 Goats (n.): Farms 7,221 6,258 4,442 -38.5 Heads 84,455 95,872 89,625 +6.1 Heads/farm 11.7 15.3 20.2 +72.5 Variazioni superfici pastorali (Reg. -

Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animali in Italia

▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Animali in Italia Luglio 2005 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Introduzione L’autorizzazione per la stesura di questo Primo Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animale del Paese è stata concessa nel marzo 2001 a seguito di una comunicazione pervenuta dal Direttore Generale dell’Organizzazione Nazionale per l’Alimentazione e Agricoltura – FAO - invitando l’Italia a partecipare alla stesura di un rapporto che dovrà chiarificare lo stato delle risorse genetiche del Paese. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha assegnato il compito della stesura del 1º Rapporto al ConSDABI, nella persona del prof. Donato Matassino. Questo 1. Rapporto del Paese, sinteticamente, descrive l’attuale situazione delle risorse genetiche animali per l’alimentazione e per l’agricoltura e identifica i bisogni per consentirne la tutela, la conservazione e l’utilizzazione; inoltre, riferisce sullo stato delle risorse genetiche animali, sullo stato e sull’andamento delle risorse, nonché sul loro potenziale contributo all’agricoltura, all’alimentazione e allo sviluppo della ruralità multifunzionale sostenibile; in piú, analizza l’attuale capacità del paese per la gestione di queste risorse ed evidenzia le priorità che potrebbero risultare utili per la cooperazione internazionale. 3 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ CAPITOLO 1 RESOCONTO DELLO STATO DELLA BIODIVERSITÀ NEL SETTORE DEGLI ANIMALI IN ITALIA. 1.1. Punto di vista dell’agricoltura italiana sistemi di produzione animale e relativa biodiversità. 1.1.1. Il Paese L’Italia confina a ovest con la Francia, a nord con la Svizzera e l’Austria, a est con la Slovenia, e nel suo interno si trovano lo Stato Vaticano e quello di San Marino. -

Country Report Italy 2011

European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) 21 st April 2011 ERFP Country report 2010 – 2011 COUNTRY: ITALY reported by: Giovanni Bittante Strategic Priority Area 1: Characterization, Inventory and Monitoring of Trends and Associated Risks The inventory of Italian animal genetic resources and the monitoring of trends and associated risks has been undertaken and summarized il the paper "Italian animal genetic resources in the Domestic Animal Diversity Information Systm of FAO" (Giovanni Bittante, 2011, Italian Journal of Animal Science,vol 10:e29, Annex 2). Several research activities on this topic have been carried out by Universities and Research Institutions. Among them see the important activity of ConSDABI (Annex 3). Strategic Priority Area 2: Sustainable Use and Development Beyond the systematic control of animals of Italian populations (herd books, pedigree registries, milk recording, type evaluation, etc.) made by the different associations of breeders, as outlined in Annex 2, several projects dealing with sustainable use, products valorisation and development has been carried out by national and local governments, agencies, breeders associations and consortia. Strategic Priority Area 3: Conservation (please give details for the most relevant institutions for national genebanks / cryopreservation in the table in Annex 1) In situ conservation activities are going on for almost all the Italian AnGR, while the project of a national virtual cryo-bank is not yet fully established, despite the intense work of the -

Large Animal Review - Poste Italiane Spa - Spedizione in A.P

Progetto5 12-09-2008 10:48 Pagina 1 SUPPLEMENTO AL N. 4 - AGOSTO 2008, ANNO 14 LAR ISSN: 1124-4593 Large Animal Review Indicizzato su CAB ABSTRACTS e GLOBAL HEALTH XVIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.A.O.C. Società Italiana di Patologia ed Allevamento degli ovini e dei caprini Villa Cavenago - Trezzo sull’Adda (MI) 17-20 settembre 2008 Relazioni delle Tavole Rotonde Comunicazioni Scientifiche SUPPL. - SPEDIZIONE IN A.P. SPA AL N. - D.L. LARGE ANIMAL REVIEW - POSTE ITALIANE 2008 DELLA RIVISTA 353/2003 (CONV. 4 - AGOSTO IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB PIACENZA Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito Società Federata ANMVI Progetto5 12-09-2008 10:48 Pagina 2 Merial Italia spa - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6, Palazzo E/5 - 20090 Assago (MI) Tel. 02.57.76.61 - Fax 02.57.766.301 - E-mail: [email protected] - www.merial.com ® MILOXAN è un marchio di Merial. © Copyright 2002. Tutti i diritti riservati. VETERINARI AI MEDICI ESCLUSIVAMENTE COMUNICAZIONE RISERVATA Iniziali_SIPAOC_imp 11-09-2008 9:28 Pagina i Editors: Annarita Di Cerbo, Mario Luini, Maria Teresa Manfredi, Marco Ruggeri ® OVAX GARANZIA LATTE Iniziali_SIPAOC_imp 11-09-2008 9:28 Pagina ii è FATRO è italiano AGALASSIAVaccino inattivato contro degli ovini l’Agalassia Contagiosa ... la garanzia per il latte delle tue pecore. CONFEZIONI: Flacone da 100 ml Flacone da 250 ml Iniziali_SIPAOC_imp 11-09-2008 9:28 Pagina iii Consiglio Direttivo S.I.P.A.O.C. Presidente Giovanni Garippa Vice-Presidente Guido Bufano Tesoriere Antonello Carta Consiglieri Anna -

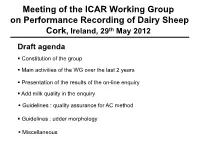

Milk Yield : Use in Stagnation of Simplified (AT Or AC) Methods % Simplified

Meeting of the ICAR Working Group on Performance Recording of Dairy Sheep Cork, Ireland, 29th May 2012 Draft agenda . Constitution of the group . Main activities of the WG over the last 2 years . Presentation of the results of the on-line enquiry . Add milk quality in the enquiry . Guidelines : quality assurance for AC method . Guidelines : udder morphology . Miscellaneous Agenda 1 Members of the Working Group in Riga Jean-Michel ASTRUC France Institut de l’Elevage Zdravko BARAĆ Croatia Croatian Agricultural Agency Francis BARILLET France INRA Antonello CARTA Italy AGRIS Sardinia Elisha GOOTWINE Israel Volcani Center Drago KOMPAN Slovenia University of Ljubljana Franz-Josef ROMBERG Germany Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz Alessia TONDO Italy AIA Eva UGARTE Spain NEIKER No new members Correspondent from the board : Clara Diaz from INIA (Spain) Change of the name WG on Milk Recording in Sheep WG on Performance Recording of Dairy Sheep Agreed by the Board in 2011 Agenda 2 Main activities of the WG over the last 2 years (1/3) Report of the activities, communication Synthesis of the situation of the WG for Bourg-en-Bresse (France) session in May 2011. No meeting of the group. Preparation of the emendations of the guidelines Many exchanges about : Recording of udder morphology AC method and quality assurance On-line enquiry Preparation of the Cork session : tables, slides Main activities of the WG over the last 2 years (2/3) Co-operation with other bodies of ICAR WG on Milk Recording of Goats : participation (J.M. Astruc) to the meeting of the group in Bourg-en-Bresse Requirements on milk recording devices : wish of the WG to not relax them to keep enough accuracy for each individual measures : seems to be OK within ICAR Main activities of the WG over the last 2 years (3/3) Co-operation with non-ICAR organizations Participation of A.Carta & J.M.Astruc to a core group on sheep and goats within the FABRE-TP (Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform). -

Anagrafe Nazionale Della Biodiversità Di Interesse Agricolo E Alimentare Legge 1° Dicembre 2015, N

Allegato 1 ANAGRAFE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE LEGGE 1° DICEMBRE 2015, N. 194 RISORSE GENETICHE ANIMALI Specie n. Genere Nome della razza Nome scientifico Nome comune 1 Bos Bos Taurus L. Bovino Agerolese 2 Bos Bos Taurus L. Bovino Bruna Originaria 3 Bos Bos Taurus L. Bovino Burlina 4 Bos Bos Taurus L. Bovino Cabannina 5 Bos Bos Taurus L. Bovino Calvana 6 Bos Bos Taurus L. Bovino Cinisara 7 Bos Bos Taurus L. Bovino Garfagnina 8 Bos Bos Taurus L. Bovino Jersey 9 Bos Bos Taurus L. Bovino Maremmana 10 Bos Bos Taurus L. Bovino Modenese - Bianca Val Padana 11 Bos Bos Taurus L. Bovino Modicana - Siciliana 12 Bos Bos Taurus L. Bovino Mucca Pisana - Mucco Pisana - Pisana 13 Bos Bos Taurus L. Bovino Pezzata Rossa d'Oropa 14 Bos Bos Taurus L. Bovino Pezzata Rossa Friulana 15 Bos Bos Taurus L. Bovino Pinzgauer 16 Bos Bos Taurus L. Bovino Pontremolese 17 Bos Bos Taurus L. Bovino Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà 18 Bos Bos Taurus L. Bovino Reggiana (Vacca rossa) 19 Bos Bos Taurus L. Bovino Rendena 20 Bos Bos Taurus L. Bovino Romagnola 21 Bos Bos Taurus L. Bovino Sardo Modicana 22 Bos Bos Taurus L. Bovino Valdostana Pezzata Nera -Castana 23 Bos Bos Taurus L. Bovino Varzese - Ottonese - Tortolese 24 Ovis Ovis aries L. Pecora Alpagota 25 Ovis Ovis aries L. Pecora Altamurana 26 Ovis Ovis aries L. Pecora Appeninica 27 Ovis Ovis aries L. Pecora Assaf 28 Ovis Ovis aries L. Pecora Barbaresca 29 Ovis Ovis aries L. Pecora Bergamasca 30 Ovis Ovis aries L. -

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna - Sassari

Editorial Board Fabrizio Bruschi - Università di Pisa (Pisa), Italy Robert Bergquist - Editor in Chief, International Scientific Journal “Geospatial Health” (Stoccolma), Sweden Simome Cacciò - Istituto Superiore di Sanità (Roma), Italy Gabriella Cancrini - Università di Roma - La Sapienza (Roma), Italy Gerard C. Coles - School of Clinical Veterinary Science, University of Bristol (Bristol), UK Giovanni Garippa - Università degli Studi di Sassari (Sassari), Italy Claudio Genchi - Università degli Studi di Milano (Milano), Italy Annunziata Giangaspero - Università degli Studi di Foggia (Foggia), Italy Salvatore Giannetto - Università di Messina (Messina), Italy Laura Helen Kramer - Università degli Studi di Parma (Parma), Italy Albertina Iori - Università di Roma - La Sapienza (Roma), Italy Francesca Mancianti - Università di Pisa (Pisa), Italy Maria Teresa Manfredi - Università degli Studi di Milano (Milano), Italy Vincenzo Musella - Università degli Studi di Catanzaro (Catanzaro), Italy Domenico Otranto - Università degli Studi di Bari (Bari), Italy Daniela Piergili Fioretti - Università degli Studi di Perugia (Perugia), Italy Mario Pietrobelli - Università degli Studi di Padova (Padova), Italy Giovanni Poglayen - Università degli Studi di Bologna (Bologna), Italy Edoardo Pozio - Istituto Superiore di Sanità (Roma), Italy Laura Rinaldi - Università degli Studi di Napoli - Federico II (Napoli), Italy Luca Rossi - Università degli Studi di Torino (Torino), Italy Antonio Scala - Università degli Studi di Sassari (Sassari), Italy Jürg Utzinger -

Livestock Biodiversity in Mediterranean Mountains”

International Programme on Research and Training on Sustainable Management of Mountain Areas “PROTECTING MOUNTAIN BIODIVERSITY” LivestockLivestock biodiversitybiodiversity inin MediterraneanMediterranean mountainsmountains Luca Battaglini & Manuela Renna UNIVERSITY OF TURIN Faculty of Agronomy – Department of Animal Science Wednesday, 14 July 2010 – Alagna Valsesia – Valle Otro (Vercelli Province) WhatWhatWhat isisis biodiversity?biodiversity?biodiversity? Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” BiologicalBiologicalBiological DiversityDiversityDiversity BiodiversityBiodiversityBiodiversity The contracted term Biodiversity was coined by W.G. Rosen in 1985 while planning the National Forum on Biological Diversity organized by the National Research Council. Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” DefinitionsDefinitionsDefinitions ofofof biodiversitybiodiversitybiodiversity The term can have many interpretations and it is most commonly used to replace the more clearly defined terms species diversity and species richness. Variation of life at all levels of biological organisation. The variability among living organisms from all sources, including inter-alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part (Convention on Biological Diversity, 1992) Luca Battaglini & Manuela Renna - “Livestock biodiversity in Mediterranean mountains” WhatWhatWhat doesdoesdoes “““losslossloss ofofof biodiversitybiodiversitybiodiversity””” -

La Salvaguardia Della Biodiversità Animale

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE LA SALVAGUARDIA DELLA LA SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ ANIMALE Iniziative generali ed azioni intraprese in Italia a tutela delle razze minacciate A cura di Francesco Panella ISBN 978-88-904416-8-4 FONDAZIONE INIZIATIVE FONDAZIONE - BRESCIA E ZOOTECNICHE ZOOPROFILATTICHE EDITO A CURA DELLA FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE - BRESCIA 84 9 788890 441684 84 LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITà ZOOTECNICA BIODIVERSITY CONSERVATION Nella stessa collana sono stati pubblicati i seguenti volumi: l - 1979 Infezioni respiratorie del bovino 2 - 1980 L’oggi e il domani della sulfamidoterapia veterinaria 3 - 1980 Ormoni della riproduzione e Medicina Veterinaria 4 - 1980 Gli antibiotici nella pratica veterinaria 5 - 1981 La leucosi bovina enzootica 6 - 1981 La «Scuola per la Ricerca Scientifica» di Brescia 7 - 1982 Gli indicatori di Sanità Veterinaria nel Servizio Sanitario Nazionale 8 - 1982 Le elmintiasi nell’allevamento intensivo del bovino 9 - 1983 Zoonosi ed animali da compagnia 10 - 1983 Le infezioni da Escherichia coli degli animali 11 - 1983 Immunogenetica animale e immunopatologia veterinaria 12 - 1984 5° Congresso Nazionale Associazione Scientifica di Produzione Animale 13 - 1984 Il controllo delle affezioni respiratorie del cavallo 14 - 1984 1° Simposio Internazionale di Medicina veterinaria sul cavallo da competizione 15 - 1985 La malattia di Aujeszky. Attualità e prospettive di profilassi nell’allevamento suino 16 - 1986