Piano Provinciale Di Risanamento E Tutela Della Qualità Dell'aria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piacenza S.Giorgio Piacentino

Pittolo Cà del Ponte Villa Torchiazzo S.S. 45 PIACENZA Ü Quercieto PONTENURE Torchietto Cascina Zerbina La Cortazza La Genovese Casa Nuova La Colombaia I Casoni Crocetta Quarto La Gramiga La Parmigiana Casa di Mezzo Molino Nuovo Strada Regina Tre Rivi Fornace Vecchia Castello di Maggio Casa Cella Strada Comunale della Fornace La Caminata San Polo Strada Comunale di Turro S.S. 45 Gariga Turro Banco La Faggiola Strada della Faggiola Palazzo del Parma Albone Il Giardino Vignazza Cascina Zivedo Cascina C.Nuova Settima Maggiore GOSSOLENGO Strada Provinciale di Carpaneto Settima Minore Le Due Case Settima Ca' del Vescovo Strada Comunale di Albione Strada Provinciale di Podenzano Podenzano Buffalora San Rocco Ponte Vangaro Strada Provinciale di Podenzano Strada Carpignana Strada Provinciale di Podenzano Strada del Mulino Casa dei Gatti S.GIORGIO PIACENTINO Verano Strada di Casaleto Molino del Fuoco Monte Santo Casa del Bosco Altoè Maiano Chiesa Cascina Stanga Strada di Altoè RIVERGARO VIGOLZONE Casa Matta Legenda Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali Cartografia di base Limite amministrativo del territorio Comunale Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi Cartografia di base - linee Ambiti per nuove dotazioni territoriali Fattibilità geologica Aree a fattibilità geologica senza particolari limitazioni Aree stabili di alta pianura Aree stabili di alta pianura ad andamento sub-pianeggiante; coltri limoso argillose sovrastanti ghiaie a matrice limosa. La soggiacenza della prima falda è maggiore di 4 m. Edificabili con normali tecniche costruttive previa verifica delle caratteristiche del substrato in funzione dell’accertamento di possibili cedimenti differenziali connessi ad eterogeneità dello stesso. Aree a fattibilità geologica con modeste limitazioni Aree di alta pianura con soggiacenza falda compresa tra 2 e 4 m. -

Indice I-1 Il Quadro Informativo Di Riferimento

ATERSIR – Sub Ambito Piacenza Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato PARTE A: Ricognizione delle Infrastrutture INDICE I-1 IL QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO ......................................................................6 I-1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO...................................................................6 I-1.1.1 La gerarchia delle fonti...................................................................................................6 I-1.1.2 Il quadro normativo nazionale.........................................................................................6 I-1.1.3 Il quadro normativo regionale .......................................................................................10 I-1.1.4. Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).........................................................12 I-1.1.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ............................................15 I-1.1.6 Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGdP) .............................17 I-1.1.7 La pianificazione d’Ambito previgente...........................................................................19 I-1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE ....................................................................................................21 I-1.2.1 Territorio di competenza del Servizio Idrico Integrato....................................................21 I-1.3 FONTI E COMPLETEZZA DEI DATI ..........................................................................................24 -

Fa Pr PC 12Lu 2018 Corretto.Pdf

Provincia Piacenza Comuni Pop.resid. 1/1/2018 Sup. in Km2 Abitanti per Km2 Agazzano 2.060 36,15 56,99 Alseno 4.696 55,27 84,96 Besenzone 959 23,95 40,05 Bettola 2.756 122,37 22,52 Bobbio 3.588 106,53 33,68 Borgonovo Val Tidone 7.943 51,22 155,08 Cadeo 6.108 38,48 158,73 Calendasco 2.465 36,94 66,73 Caorso 4.733 40,98 115,49 Carpaneto Piacentino 7.742 63,08 122,74 Castell'Arquato 4.637 52,75 87,91 Castel San Giovanni 13.784 44,04 312,95 Castelvetro Piacentino 5.356 35,06 152,79 Cerignale 123 30,82 3,99 Coli 873 71,69 12,18 Corte Brugnatella 580 46,31 12,52 Cortemaggiore 4.677 36,47 128,23 Farini 1.201 112,36 10,69 Ferriere 1.237 178,5 6,93 Fiorenzuola d'Arda 15.299 59,77 255,96 Gazzola 2.068 44,48 46,5 Gossolengo 5.655 31,1 181,83 Gragnano Trebbiense 4.620 34,61 133,48 Gropparello 2.267 56,33 40,24 Lugagnano Val d'Arda 3.988 54,4 73,31 Monticelli d'Ongina 5.295 46,33 114,28 Morfasso 985 83,93 11,74 Ottone 495 98,96 5 Piacenza 103.262 118,24 873,36 Pianello Val Tidone 2.232 36,29 61,51 Piozzano 623 43,61 14,29 Podenzano 9.163 44,34 206,67 Ponte dell'Olio 4.720 43,92 107,48 Pontenure 6.509 33,85 192,3 Rivergaro 7.105 43,83 162,1 Rottofreno 12.243 35,17 348,13 San Giorgio Piacentino 5.685 49,19 115,56 San Pietro in Cerro 837 27,35 30,61 Sarmato 2.862 27,26 105 Travo 2.131 81,01 26,3 Vernasca 2.083 72,57 28,7 Vigolzone 4.308 42,04 102,48 Villanova sull'Arda 1.751 36,57 47,88 Zerba 77 24,13 3,19 Ziano Piacentino 2.534 32,78 77,31 Alta Val Tidone 3.060 100,87 30,34 Totale 287.375 2.585,86 111,13 Quadro riepilogativo degli ambiti territoriali e delle Unioni di Comuni Distretti sociosanitari Ambiti territoriali Unioni di Comuni Evoluzione delle Unioni di Comuni Popolazione Sup. -

PERIODICO DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ COMUNALI DICEMBRE 2016 NUMERO UNICO Nel 2016, Seppur Tra Molteplici Un Evento Straordinario Per Ca- Difficoltà

informa PERIODICO DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ COMUNALI DICEMBRE 2016 NUMERO UNICO nel 2016, seppur tra molteplici un evento straordinario per Ca- difficoltà. Considerata l’ormai lendasco come la finale del Can- modesta possibilità finanziaria tafestival. degli Enti Locali (prima conge- Non ci siamo dimenticati di altri lata dal “patto di stabilità, ora problemi quali viabilità, scuole, dagli “equilibri di bilancio”), trasporto pubblico e sicurezza abbiamo puntato l’obiettivo ver- del territorio, come potrete legge- so iniziative poco impegnative re nelle pagine seguenti: i lavori sotto l’aspetto economico, ma in buona parte sono stati conclu- molto importanti per l’intera co- si con il fattivo e importante coin- munità e che peraltro ci hanno volgimento di alcuni volontari, ai consentito di accedere a finan- quali va il mio ringraziamento e ziamenti regionali. di tutta l’amministrazione. Abbiamo partecipato ad un ban- Ci tengo inoltre a sottolineare la Il saluto do per inserire la nostra biblio- spiccata attenzione verso le poli- teca nella rete del Polo bibliote- tiche giovanili. Per il terzo anno del Sindaco cario provinciale: un’operazione consecutivo abbiamo organiz- che, quando ultimata, consentirà zato i Laboratori di cittadinanza “IL 2017 PORTERÀ un servizio all’utenza più qualifi- attiva con le scuole, nell’ambito A CALENDASCO cato e completo. del progetto “Tra il dire e il fare”. Non solo: la Regione Emilia Il grande obiettivo per il 2017 è UN CENTRO GIOVANI” Romagna ci ha supportato per però quello di istituire un Centro l’80% negli interventi sul nostro di aggregazione per i ragazzi, Carissimi cittadine e cittadini, tratto di via Francigena, consen- colmando una delle mancanze innanzitutto buon anno. -

Seconda Categoria Girone A

* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * EMILIA ROMAGNA * ************************************************************************ * * * Seconda ctg Piacenza GIRONE: A * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 14/09/14 ! ! RITORNO: 18/01/15 I I ANDATA: 12/10/14 ! ! RITORNO: 22/02/15 I I ANDATA: 16/11/14 ! ! RITORNO: 29/03/15 I I ORE...: 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30 I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I BOBBIO 2012 - VIGOLZONE 1968 I I ARSENAL 1976 - NUOVA SPES I I GAZZOLA - CALENDASCO CALCIO U.S. I I CALENDASCO CALCIO U.S. - TRAVESE I I GOSSOLENGO A.S.D. - BOBBIO 2012 I I NUOVA SPES - ZIANO I I GAZZOLA - NUOVA SPES I I PODENZANO 1945 A.S.D. - GAZZOLA I I OLUBRA - BOBBIO 2012 I I GOSSOLENGO A.S.D. - ARSENAL 1976 I I TRAVESE - PONTOLLIESE I I PODENZANO 1945 A.S.D. - ARSENAL 1976 I I OLUBRA - PONTOLLIESE I I TURRIS - CALENDASCO CALCIO U.S. I I PONTOLLIESE - PITTOLO I I PITTOLO - PODENZANO 1945 A.S.D. I I VIGOLZONE 1968 - OLUBRA I I TRAVESE - GOSSOLENGO A.S.D. I I ZIANO - TURRIS I I ZIANO - PITTOLO I I VIGOLZONE -

Graduatoriadefinitivaiifasciaperso

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria PCEE00400C Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/10/2014 Tipo Posto Cod. Tipo Posto Incl. Ris COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN COMUNE AN Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria PCEE00400C Data Produzione Graduatoria Definitiva: 23/10/2014 Posto Cognome Nome 1 BRANCATO ANNA MARIA 2 FULVINI FAUSTA 3 DECARLI RITA 4 ZAZZERA GRAZIELLA 5 TITIMALI MARIANGELA 6 BOTTI ENRICA 7 ZANOTTI ROBERTA 8 CORTELLESSA INES 9 VERGINE ELISA 10 DI NATALE CATERINA 11 CUCUZZA MARIANNA 12 BRAGA ANDREA 13 SOL MARIA ROSARIA 14 POZZI FLAVIA 15 COPELLI JESSICA 16 MADONNA ORNELLA 17 LUNATI DANIELA 18 GUARRACI MARIA GIUSEPPINA 19 NARDO STEFANIA 20 BARBIERI BEATRICE 21 LIBERI KARINA 22 VIVACQUA VALERIA 23 SANSONE CATERINA 24 CISCATO VALENTINA 25 GUERRIERO MARIANEVE 26 PALMA PINA 27 BIELLA ALESSANDRA 28 MOLINAROLI DANIELA 29 GAMBAROTTI ANDREINA 30 TOSCANO SIMONA 31 RUGGIERO MARIA TERESA 32 GAVAZZI ELENA 33 PAGNOTTA NADIA 34 LAZZARINI ELISABETTA 35 PATTI ANTONELLA 36 CHIAPPA BARBARA 37 COLETTA MARIA TERESA 38 BLANDINO STEFANIA 39 BOTTA RAFFAELA 40 BERSANI CINZIA 41 BOTTA EMANUELA 42 MARENGHI MARZIA 43 GUARNIERI LORENA 44 CONTENTO ANNA 45 PILON GIUSEPPA 46 MOLINARI AUGUSTA 47 MAGNO JESSICA 48 ROMANO MARIA CONCETTA 49 BERSANI MARILENA 50 TRENCHI GIUSEPPINA Data Nascita Prov. -

Comune Di Caorso Provincia Di Piacenza

COMUNE DI CAORSO PROVINCIA DI PIACENZA LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITÀ ROTTA - ROTATORIA ACCESSO AUTOSTRADALE E STRADA DI COLLEGAMENTO CUP: J81B17001030004 – CIG: 8618434CB7 AVVISO ESITO DI GARA (Art.98 D.Lgs. 50/2016) 1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caorso – Piazza Rocca 1 – 29012 – CAORSO (PC). 2. Oggetto e descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITÀ ROTTA - ROTATORIA ACCESSO AUTOSTRADALE E STRADA DI COLLEGAMENTO CUP: J81B17001030004 – CIG: 8618434CB7 3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata , senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n.50-2016, come stabilito all’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “D.L. Semplificazioni”; 4. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. del D.Lgs. n. 50/2016 “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” (così modificato dall’art.1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 D.L. Semplificazioni”; 5. Lettera invito Prot. n.2575 del 22.03.2021; ditte invitate n. 15 6. Offerte pervenute entro la scadenza prevista, ore 22,00 del giorno 20.04.2021, n. 12: Ribasso % Nominativo Indirizzo Codice Fiscale offerto Via C. Colombo 22 EDILSTRADE BUILDING SPA 00103110334 14,35 29122 Piacenza Via Delle Industrie 49 - 20060 EMAS SRL 10411470155 19,34 COLTURANO (MI) Località Follazza Albarola, 69/2 IMPRESA BONVICINI srl 01234890331 24,77 VIGOLZONE (PC) Via Martiri della Libertà, 14 - PIZZASEGOLA DIOSCORIDE SRK 00902000330 24,25 RIVERGARO (PC) Via Artigianato, 4 MOLINELLI SRL 01076450335 25,45 29028 PONTE DELL'OLIO (PC) BULGARANI COSTRUZIONI Via Chopin, 41/E, 02394930347 26,94 S.R.L. -

2014-161.Pdf (140 Kilobytes)

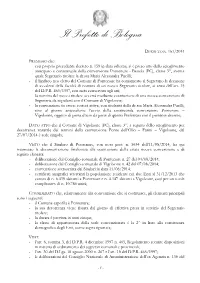

Il Prefetto di Bologna DECRETO N . 161/2014 PREMESSO che: - con proprio precedente decreto n. 159 in data odierna, si è preso atto dello scioglimento anticipato e consensuale della convenzione Pontenure - Bettola (PC), classe 3^, avente quale Segretario titolare la dr.ssa Maria Alessandra Pucilli; - il Sindaco neo eletto del Comune di Pontenure ha comunicato al Segretario la decisione di avvalersi della facoltà di nomina di un nuovo Segretario titolare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/1997, con nota conservata agli atti; - la nomina del nuovo titolare avverrà mediante costituzione di una nuova convenzione di Segreteria da stipularsi con il Comune di Vigolzone; - la convenzione in essere resterà attiva, con titolarità della dr.ssa Maria Alessandra Pucilli, sino al giorno antecedente l’avvio della costituenda convenzione Pontenure – Vigolzone, oggetto di presa d’atto da parte di questa Prefettura con il presente decreto; DATO ATTO che il Comune di Vigolzone (PC), classe 3^, a seguito dello scioglimento per decorrenza naturale dei termini della convenzione Ponte dell’Olio – Farini – Vigolzone, dal 27/07/2014 è sede singola; VISTO che il Sindaco di Pontenure, con nota prot. n. 5634 dell’11/08/2014, ha qui trasmesso la documentazione finalizzata alla costituzione della citata nuova convenzione e di seguito elencata: - deliberazione del Consiglio comunale di Pontenure n. 27 del 04/08/2014; - deliberazione del Consiglio comunale di Vigolzone n. 42 del 07/08/2014; - convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 11/08/2014; - certificati anagrafici attestanti la popolazione residente nei due Enti al 31/12/2013 che consta di n. -

Pontedell'olio

N.2- Giugno 2015 Trimestrale - Anno XLIII POSTE ITALIANE SPA - Spedizione in A.P. 70% - CN Piacenza Pontedell’Olio I bambini festeggiano al Circolo Anspi la fine dell’anno scolastico Trimestrale d’informazione e attualità Fondato nel 1971: da don Dante Concari Direttore responsabile: don Gigi Bavagnoli Collaboratori: Paolo Labati ([email protected]), don Piero Lezoli, Sabrina Mazzocchi, Loris Caragnano, Ennio Torricella, Lucia Bolzoni Rusconi, Lorenzo Migliorini, Federico Zanelli, Miche- la Migliorini, Gianmarco Zanelli, Alberto Burgazzi, Michele Malvicini, Michele Anselmi, Chiara Ratti, Elena Fogliazza, Gianmarco Ratti, Gian Carlo Anselmi, Claudia Cigalla, Manuela Gentissi. Per le fotografie: Foto Cavanna, Oreste Grana, Filippo Mulazzi, Foto Gaudenzi, Foto Stefano Maggi - “Il colore del Sole”. Proprietario: Parrocchia San Giacomo - Pontedell’Olio - Via Veneto,7 Autorizzazione del Tribunale di Piacenza n. 714 del 03.04.2014 Redazione, amministrazione e pubblicità: Pontedell’Olio - c/o Parrocchia Tel. 0523 875328 Stampa: Grafiche Lama - Piacenza, Strada Dossi di Le Mose 5/7 Tel. 0523 592859 Le collaborazioni sono sempre gradite. Articoli, suggerimenti, notizie, lettere possono essere invia- te a: - fax 0523 871610 - E-mail: [email protected] Testi e fotografie non si restituiscono se non dietro espressa richiesta. La Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Pontedell’Olio mette in vendita l’edificio (comunemente noto come “Casa Micconi”) sito in Pontedell’Olio, via Vittorio Veneto 4/6 Le proposte d’acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio Associato Molinari Bergonzi Rossi, (Pontedell’Olio, piazza 1° maggio 54) entro le ore 12 di venerdì 14 agosto 2015 L’immobile sarà venduto al miglior offerente; il proprietario si riserva di non procedere alla vendita qualora le proposte d’acquisto pervenute non fossero ritenute congrue. -

Lugagnano Val D'arda

N. 33 REGISTRO DELIBERAZIONI COMUNE DI CASTELL’ARQUATO Provincia di Piacenza ………… ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ............... OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA, PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI. L’anno duemiladodici, questo giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali, - SONO PRESENTI I SIGNORI: 1 ROCCHETTA IVANO 2 DOVANI GIUSEPPE 3 MAGNELLI LEONARDO 4 BERSANI GIUSEPPE 5 BACCANTI BERNARDO 6 FREPPOLI GIUSEPPE 7 TESTA ALESSIA 8 TICCHI FRANCO 9 BELFORTI MAURIZIO 10 MOSSA BASTIANINO SONO ASSENTI I SIGNORI: 1 FULGONI DARIO 2 SARTORI MARIAPAOLA 3 CAVOZZI ANTONIO 4 VOLPICELLI UMBERTO 5 SANTI CLAUDIO 6 MARCHI ILEANA - Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente verbale. - Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA, PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI. IL CONSIGLIO COMUNALE richiamate: la normativa introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e, in seguito, dal D.L. -

Seconda Categoria Piacenza 2018 / 2019

STAGIONI PRECEDENTI SECONDA CATEGORIA PIACENZA 2018 / 2019 SECONDA CATEGORIA PIACENZA 2018 / 2019 Gironi GIRONE "A" www.fcdsarmatese.it 1/11 STAGIONI PRECEDENTI SECONDA CATEGORIA PIACENZA 2018 / 2019 GIRONE "A" calendario e risultati GIORNATA 1 15:30 FOLGORE 1 - 2 SAN FILIPPO NERI 15:30 GOSSOLENGO PITTOLO 2 - 1 BORGONOVO CALCIO 15:30 SAN ROCCO AL PORTO 2 - 2 PODENZANO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SARMATESE 0 - 3 CALENDASCO "SERGIO CUMINETTI" 15:30 TURRIS 4 - 0 BOBBIO 2012 15:30 VIGOLZONE 1968 1 - 1 SPES BORGOTREBBIA 15:30 ZIANO 4 - 1 RIVERGARO GIORNATA 2 15:30 BOBBIO 2012 3 - 3 SARMATESE 15:30 BORGONOVO CALCIO 0 - 3 VIGOLZONE 1968 15:30 CALENDASCO 1 - 4 ZIANO 15:30 PODENZANO 2 - 4 TURRIS 15:30 RIVERGARO 2 - 2 FOLGORE 15:30 SAN FILIPPO NERI 2 - 1 GOSSOLENGO PITTOLO 15:30 SPES BORGOTREBBIA 2 - 0 SAN ROCCO AL PORTO GIORNATA 3 15:30 BOBBIO 2012 1 - 1 CALENDASCO 15:30 FOLGORE 2 - 4 SPES BORGOTREBBIA 15:30 GOSSOLENGO PITTOLO 4 - 2 SAN ROCCO AL PORTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SARMATESE 1 - 0 SAN FILIPPO NERI "SERGIO CUMINETTI" 15:30 TURRIS 3 - 4 RIVERGARO 15:30 VIGOLZONE 1968 2 - 1 PODENZANO 15:30 ZIANO 2 - 0 BORGONOVO CALCIO GIORNATA 4 15:30 BORGONOVO CALCIO 2 - 0 FOLGORE www.fcdsarmatese.it 2/11 STAGIONI PRECEDENTI SECONDA CATEGORIA PIACENZA 2018 / 2019 15:30 CALENDASCO 2 - 1 TURRIS 15:30 PODENZANO 3 - 1 BOBBIO 2012 15:30 RIVERGARO 0 - 2 SARMATESE 15:30 SAN ROCCO AL PORTO 0 - 3 VIGOLZONE 1968 15:30 SAN FILIPPO NERI 1 - 9 ZIANO 15:30 SPES BORGOTREBBIA 1 - 0 GOSSOLENGO PITTOLO GIORNATA 5 15:30 SAN FILIPPO NERI 0 - 0 BOBBIO 2012 15:30 CALENDASCO 3 - -

QC-C.01.1/C.01.2, I Punti Di Rinvenimenti Archeolgicidi Cui Al Repertorio Del Gruppo Archeologico Val Nure Ed Approvato Dalla Soprintendenza Stessa

MODIFICATO maggio 2012 PSC Ponte dell’Olio - QUADRO CONOSCITIVO VOL.C IL SISTEMA TERRITORIALE 1 INDICE: C1 SISTEMA TERRITORIALE. Pag. 3 C1.1 SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE E DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 3 C1.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE.. Pag. 11 C1.2.1 Aree ed elementi d’interesse archeologico. Pag. 11 C1.2.2 Zone urbane storiche. Pag. 12 C1.2.3 Strutture insediative storiche non urbane. Pag. 17 C1.2.4 Ambiti ed elementi d’interesse storico architettonico e testimoniale. Pag. 20 C1.2.5 La Viabilità Storica Pag. 20 C1.3 IL SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 21 C1.3.1 Il Capoluogo. Pag. 21 C1.3.2 Principali problematiche e criticità – Capoluogo. Pag. 23 C1.4 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: QUALITA’ URBANA. Pag. 27 C1.4.1 Le reti fognarie. Pag. 29 C1.4.2 Le reti idriche. Pag. 35 C1.4.3 I gasdotti. Pag. 45 C1.4.4 Sistema energetico: impianti di produzione e Autoproduzione (Ditte) e fonti rinnovabili. Pag. 45 C1.4.5 Rete per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Pag. 46 C1.4.6 Impianti di telefonia mobile e di emittenza radio televisiva Pag. 47 C1.4.7 Raccolta e gestioni rifiuti. Pag. 47 C1.4.8 Servizi ed attrezzature pubbliche. Pag. 52 C1.5.1 INCIDENZA DEL SISTEMA INSEDIATIVO SULL’AMBIENTE NATURALE. Pag. 57 C1.5.2 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: RUMORE. Pag. 59 C1.5.3 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: ARIA. Pag. 59 C1.5.4 INQUINAMENTO LUMINOSO. Pag. 62 C1.5.5 CAMPI ELETTROMAGNETICI Pag.