Толстогузова О. А., Лябзина С. Н., Болсун Н. В. Изменчивость Рисунка Надкрылий Nicrophorus Investigator (Coleoptera, Silphidae) // Принципы Экологии

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Evolutionary Significance of Body Size in Burying Beetles

Brigham Young University Masthead Logo BYU ScholarsArchive All Theses and Dissertations 2018-04-01 The volutE ionary Significance of Body Size in Burying Beetles Ashlee Nichole Momcilovich Brigham Young University Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd BYU ScholarsArchive Citation Momcilovich, Ashlee Nichole, "The vE olutionary Significance of Body Size in Burying Beetles" (2018). All Theses and Dissertations. 7327. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/7327 This Dissertation is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. The Evolutionary Significance of Body Size in Burying Beetles Ashlee Nichole Momcilovich A dissertation submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Mark C. Belk, Chair Seth M. Bybee Jerald B. Johnson Steven L. Peck G. Bruce Schaalje Department of Biology Brigham Young University Copyright © 2018 Ashlee Nichole Momcilovich All Rights Reserved ABSTRACT The Evolutionary Significance of Body Size in Burying Beetles Ashlee Nichole Momcilovich Department of Biology, BYU Doctor of Philosophy Body size is one of the most commonly studied traits of an organism, which is largely due to its direct correlation with fitness, life history strategy, and physiology of the organism. Patterns of body size distribution are also often studied. The distribution of body size within species is looked at for suggestions of differential mating strategies or niche variation among ontogenetic development. Patterns are also examined among species to determine the effects of competition, environmental factors, and phylogenetic inertia. -

Phylogeny, Biogeography, and Host Specificity

bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.20.443311; this version posted May 22, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Cryptic diversity within the Poecilochirus carabi mite 2 species complex phoretic on Nicrophorus burying 3 beetles: phylogeny, biogeography, and host specificity 4 Julia Canitz1, Derek S. Sikes2, Wayne Knee3, Julia Baumann4, Petra Haftaro1, 5 Nadine Steinmetz1, Martin Nave1, Anne-Katrin Eggert5, Wenbe Hwang6, Volker 6 Nehring1 7 1 Institute for Biology I, University of Freiburg, Hauptstraße 1, Freiburg, Germany 8 2 University of Alaska Museum, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 9 99775, USA 10 3 Canadian National Collection of Insects, Arachnids, and Nematodes, Agriculture and 11 Agri-Food Canada, 960 Carling Avenue, K.W. Neatby Building, Ottawa, Ontario, 12 K1A 0C6, Canada 13 4 Institute of Biology, University of Graz, Universitätsplatz 2, 8010 Graz, Austria 14 5 School of Biological Sciences, Illinois State University, Normal, IL 61790-4120, USA 15 6 Department of Ecology and Environmental Resources, National Univ. of Tainan, 33 16 Shulin St., Sec. 2, West Central Dist, Tainan 70005, Taiwan 17 Correspondence: [email protected] 1 1/50 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.20.443311; this version posted May 22, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. -

Kenai National Wildlife Refuge Species List, Version 2018-07-24

Kenai National Wildlife Refuge Species List, version 2018-07-24 Kenai National Wildlife Refuge biology staff July 24, 2018 2 Cover image: map of 16,213 georeferenced occurrence records included in the checklist. Contents Contents 3 Introduction 5 Purpose............................................................ 5 About the list......................................................... 5 Acknowledgments....................................................... 5 Native species 7 Vertebrates .......................................................... 7 Invertebrates ......................................................... 55 Vascular Plants........................................................ 91 Bryophytes ..........................................................164 Other Plants .........................................................171 Chromista...........................................................171 Fungi .............................................................173 Protozoans ..........................................................186 Non-native species 187 Vertebrates ..........................................................187 Invertebrates .........................................................187 Vascular Plants........................................................190 Extirpated species 207 Vertebrates ..........................................................207 Vascular Plants........................................................207 Change log 211 References 213 Index 215 3 Introduction Purpose to avoid implying -

The Entomologist's Record and Journal of Variation

M DC, — _ CO ^. E CO iliSNrNVINOSHilWS' S3ldVyan~LIBRARlES*"SMITHS0N!AN~lNSTITUTl0N N' oCO z to Z (/>*Z COZ ^RIES SMITHSONIAN_INSTITUTlON NOIiniIiSNI_NVINOSHllWS S3ldVaan_L: iiiSNi'^NviNOSHiiNS S3iavyan libraries Smithsonian institution N( — > Z r- 2 r" Z 2to LI ^R I ES^'SMITHSONIAN INSTITUTlON'"NOIini!iSNI~NVINOSHilVMS' S3 I b VM 8 11 w </» z z z n g ^^ liiiSNi NviNOSHims S3iyvyan libraries Smithsonian institution N' 2><^ =: to =: t/J t/i </> Z _J Z -I ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SSIdVyan L — — </> — to >'. ± CO uiiSNi NViNosHiiws S3iyvaan libraries Smithsonian institution n CO <fi Z "ZL ~,f. 2 .V ^ oCO 0r Vo^^c>/ - -^^r- - 2 ^ > ^^^^— i ^ > CO z to * z to * z ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNl NVINOSHllWS S3iaVdan L to 2 ^ '^ ^ z "^ O v.- - NiOmst^liS^> Q Z * -J Z I ID DAD I re CH^ITUCnMIAM IMOTtTIITinM / c. — t" — (/) \ Z fj. Nl NVINOSHIIINS S3 I M Vd I 8 H L B R AR I ES, SMITHSONlAN~INSTITUTION NOIlfl :S^SMITHS0NIAN_ INSTITUTION N0liniliSNI__NIVIN0SHillMs'^S3 I 8 VM 8 nf LI B R, ^Jl"!NVINOSHimS^S3iavyan"'LIBRARIES^SMITHS0NIAN~'lNSTITUTI0N^NOIin L '~^' ^ [I ^ d 2 OJ .^ . ° /<SS^ CD /<dSi^ 2 .^^^. ro /l^2l^!^ 2 /<^ > ^'^^ ^ ..... ^ - m x^^osvAVix ^' m S SMITHSONIAN INSTITUTION — NOIlfliliSNrNVINOSHimS^SS iyvyan~LIBR/ S "^ ^ ^ c/> z 2 O _ Xto Iz JI_NVIN0SH1I1/MS^S3 I a Vd a n^LI B RAR I ES'^SMITHSONIAN JNSTITUTION "^NOlin Z -I 2 _j 2 _j S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHilWS S3iyVaan LI BR/ 2: r- — 2 r- z NVINOSHiltNS ^1 S3 I MVy I 8 n~L B R AR I Es'^SMITHSONIAN'iNSTITUTIOn'^ NOlin ^^^>^ CO z w • z i ^^ > ^ s smithsonian_institution NoiiniiiSNi to NviNosHiiws'^ss I dVH a n^Li br; <n / .* -5^ \^A DO « ^\t PUBLISHED BI-MONTHLY ENTOMOLOGIST'S RECORD AND Journal of Variation Edited by P.A. -

New Records of Carrion Beetles in Nebraska Reveal Increased

University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Great Plains Research: A Journal of Natural and Great Plains Studies, Center for Social Sciences Fall 2011 NEW RECORDS OF CARRION BEETLES IN NEBRASKA REVEAL INCREASED PRESENCE OF THE AMERICAN BURYING BEETLE, NICROPHORUS AMERICANUS OLIVIER (COLEOPTERA: SILPHIDAE) Jessica Jurzenski University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Daniel G. Snethen Little Wound High School, Kyle, SD Mathew L. Brust Chadron State College, [email protected] W. Wyatt obH ack University of Nebraska at Kearney, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch Part of the American Studies Commons, Animal Sciences Commons, and the Entomology Commons Jurzenski, Jessica; Snethen, Daniel G.; Brust, Mathew L.; and Hoback, W. Wyatt, "NEW RECORDS OF CARRION BEETLES IN NEBRASKA REVEAL INCREASED PRESENCE OF THE AMERICAN BURYING BEETLE, NICROPHORUS AMERICANUS OLIVIER (COLEOPTERA: SILPHIDAE)" (2011). Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences. 1188. https://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/1188 This Article is brought to you for free and open access by the Great Plains Studies, Center for at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Great Plains Research 21 (Fall 2011):131-43 © 2011 Copyright by the Center for Great Plains Studies, University of Nebraska- Lincoln NEW RECORDS OF CARRION BEETLES IN NEBRASKA REVEAL INCREASED PRESENCE OF THE AMERICAN BURYING BEETLE, NICROPHORUS AMERICANUS OLIVIER (COLEOPTERA: SILPHIDAE) Jessica Jurzenski Department 0/ Entomology 202 Entomology Hall University o/Nebraska- Lincoln Lincoln, NE 68583-0816 [email protected] Daniel G. -

Ofcanada Part13

THE INSECTS ANDARAOHNIDS OFCANADA PART13 The ofca,.m'ffitrslP; Coleo r* SgHHy'" THE INSECTS ANDARACHNIDS OFCANADA t%RT13 The Carrion Beetles of Canada and Alaska Coleoptera Silphidae and Agyrtidae Robert S. Andersonl and Stewart B. Peck2 Biosystematics Research Institute Ottawa, Ontario Research Branch Agriculture Canada Publication 1778 1985 rUniyersity of Alberta, Edmonton, Alberta 2Carleton University, Ottawa, Ontario oMinister of Supply and Services Canada 1985 Available in Canada through Authorized Bookstore Agents and other bookstores or by mail from Canadian Government Publishing Centre Supply and Services Canada Ottawa, Canada KIA 0S9 Catalogue No. A42-42,21985-l3E Canada: $7.00 ISBN 0-662-11752-5 Other Countries: $8.40 Price subject to change without notice Canadian Cataloguing in Publication Data Anderson, Robert Samuel The carrion beetles of Canada and Alaska (Coleoptera: Silphidae and Agyrtidae) (The Insects and arachnids of Canada, ISSN 0706-7313 ; pt. 13) (Publication ;1778) Includes bibliographical references and index. l. Silphidae. 2. Beetles - Canada. 3. Beetles -- Alaska. I. Peck, Stewart B. II. Canada. Agricul- ture Canada. Research Branch. III. Title. IV. Series. V. Series: Publication (Canada. Agri- culture Canada). English ; 1778. QL596.S5A5 1985 595.76 C85-097200-0 The Insects and Arachnids of Canada Part l. Collecting, Preparing, and Preserving Insects, Mites, and Spiders, compiled by J. E. H. Martin, Biosystematics Research Institute, Ottawa, 1977. 182 p. Price: Canada $3.50, other countries $4.20 (Canadian funds). Cat. No. A42-42/1977 -1. Partie 1. R6colte, prdparation et conservation des Insectes, des Acariens et des Araign6es, compil6 par J.E.H. Martin, Institut de recherches biosyst6- matiques, Ottawa, 1983. -

The Silphidae (Coleoptera) of the Maritime Provinces of Canada Christopher G

J. Acad. Entomol. Soc. 7: 83-101 (2011) The Silphidae (Coleoptera) of the Maritime Provinces of Canada Christopher G. Majka ABSTRACT The carrion beetle (Silphidae) fauna of the Maritime Provinces of Canada is surveyed. Eleven species are found in the region, and they are all present in all three provinces and on Cape Breton Island. As a result of this survey, five new provincial records are reported; Necrophila americana, Thanatophilus lapponicus, Nicrophorus pustulatus, and Nicrophorus sayi are newly recorded in Prince Edward Island, and Nicrophorus investigator is newly recorded in New Brunswick. Additionally, N. sayi is newly recorded from the Îles de la Madeleine, Nicrophorus orbicollis is newly recorded from Cape Breton Island, and N. investigator is newly recorded from the mainland of Nova Scotia. Historical reports of one species, the endangered Nicrophorus americanus, are reviewed with the conclusion that there is no verifiable evidence that it has ever occurred in Nova Scotia. Although all species feed and breed on carrion, there are nevertheless substantial differences in their developmental biology, behavior, seasonality, diel activity, habitat preferences, the particular carrion resources they utilize, and other aspects of their biology that allow them to differentially utilize this resource. The general features of the biology of the two subfamilies, the Silphinae and Nicrophorinae are reviewed, and in individual species accounts, particular aspects of each species are highlighted. The distributions of all species are mapped, and the relative abundance and seasonal distribution of species are graphed. Aspects of resource partitioning, competition, and niche width of the species are discussed. To assist in identification, a key to species found in the region is provided, as are colour habitus photographs of all the species. -

Key to the Carrion Beetles (Silphidae) of Colorado & Neighboring States

Key to the carrion beetles (Silphidae) of Colorado & neighboring states Emily Monk, Kevin Hinson, Tim Szewczyk, Holly D’Oench, and Christy M. McCain UCB 265, Department of Ecology & Evolutionary Biology, and CU Museum of Natural History, Boulder, CO 80309, [email protected], [email protected] Version 1 posted online: March 2016 This key is based on several identification sources, including Anderson & Peck 1985, De Jong 2011, Hanley & Cuthrell 2008, Peck & Kaulbars 1997, Peck & Miller 1993, and Ratcliffe 1996. We include all species known from Colorado and those in the surrounding states that might occur in Colorado. Of course, new species may be detected, so make sure to investigate unique individuals carefully. We have included pictures of each species from specimens of the Entomology collection at the CU Museum of Natural History (UCM), the Colorado State C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity (GMAD), and the Florida State Collection of Arthropods (FSCA). A glossary of terms, a list of the states where each species has been detected, and references can be found after the key. We would appreciate reports of omitted species or species from new localities not stated herein. First step—ID as a silphid: Large size, body shape, and antennal club are usually distinctive. Body usually 10-35 mm, moderately to strongly flattened. Elytra broad toward rear, either loosely covering abdomen or short, exposing 1-3 segments. Antennae often ending in a hairy, three-segmented club, usually preceded by two or three enlarged but glabrous segments (subfamily Silphinae) or antennomeres 9-11 lammellate (subfamily Nicrophorinae). Black, often with red, yellow, or orange markings. -

The American Burying Beetle (Nicrophorus Americanus) Population at Camp Gruber, Ok Breeding and Overwintering Survival

THE AMERICAN BURYING BEETLE (NICROPHORUS AMERICANUS) POPULATION AT CAMP GRUBER, OK BREEDING AND OVERWINTERING SURVIVAL By LEONARDO VIEIRA SANTOS Bachelor of Science in Agronomic Engineering Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Botucatu, São Paulo 2018 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE December, 2020 THE AMERICAN BURYING BEETLE (NICROPHORUS AMERICANUS) POPULATION AT CAMP GRUBER, OK BREEDING AND OVERWINTERING SURVIVAL Thesis Approved: Dr. W. Wyatt Hoback Thesis Adviser Dr. Kristopher Giles Dr. Craig Davis ii ACKNOWLEDGEMENTS Thank you to the U.S. Army National Guard, the Cherokee Nation and the Department of Entomology and Plant Pathology for funding this research. The research I conducted would not have been possible if not for the help of several people. Dr. Wyatt Hoback, thank you for giving me the chance to work with the amazing American Burying Beetle, your knowledge, patience and guidance made it possible for me to have amazing experiences to conduct my research and become a better researcher. A special thanks goes to my other two committee members, Dr. Craig Davis and Dr. Kristopher Giles, for all the valuable insights and guidance throughout the project. None of this research would have been possible without the help of those in the field with me. Many thanks to Alexander Harman, Mason Taylor, Melissa Reed, Thomas Hess and Sandra Rigsby for helping me during these two year with collection of data in the field. Thanks to Pat Gwin, from the Cherokee Nation, for the assistance both in the field and with logistics. -

Silphidae of Washington State

θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβν µθωερτψυιοπασδ φγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζ A literature based key to the subfamily ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνNicrophorinae (Coleoptera: Silphidae) of µ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνWashington State µθωερτψ υιοπασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνCynthia Brast µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνDr. Choate – Eny 6166, Fall 2010 µθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπα σδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξ χϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι Abstract Within the family Silphidae or carrion beetles are the Nicrophorinae. Over the last century, classification of the Nicrophorinae has shifted back and forth (Ratcliff 1996), with publications of Hatch (1927,1940,1957) and Arnett (1944) giving tribal status to the taxon. Taxonomic revision however, has resulted in the division of Silphidae into two subfamilies (Anderson and Peck 1985; Peck and Miller 1982; Sikes et al. 2002; Hoback et al. 2005) based on observable morphological differences, but with most emphasis on behavioral characteristics within the more complex life cycle of the Nicrophorinae (Anderson and Peck 1985). The behavioral -

Cryptic Diversity in the New World Burying Beetle Fauna: Nicrophorus Hebes Kirby; New Status As a Resurrected Name (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae)

74 (3): 299 – 309 13.12.2016 © Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 2016. Cryptic diversity in the New World burying beetle fauna: Nicrophorus hebes Kirby; new status as a resurrected name (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) Derek S. Sikes *, 1, Stephen T. Trumbo 2 & Stewart B. Peck 3 1 University of Alaska Museum, 907 Yukon Drive, Fairbanks, AK 99775-6960, USA; Derek S. Sikes* [[email protected]] — 2 University of Con- necticut, 99 E. Main St., Waterbury, CT 06702, USA — 3 993 Normandy Crescent, Ottawa, ON K2C 0L3, Canada — * Corresponding author Accepted 20.x.2016. Published online at www.senckenberg.de/arthropod-systematics on 02.xii.2016. Editor in charge: Christiane Weirauch Abstract Burying beetles (Silphidae: Nicrophorus Fabricius, 1775) are known for their biparental care and monopolization of small vertebrate car casses in subterranean crypts. They have been the focus of intense behavioral ecological research since the 1980s and the New World fauna was taxonomically revised in the 1980s. Here, with new molecular, ecological, reproductive incompatability, and morphological data, we report the discovery that N. vespilloides in most of North America, except Alaska + Yukon + Northwest Territories, is not conspecific with Old World N. vespilloides. DNA barcode data split this species into two BINs, each shows different habitat preferences, most larvae from hybrid crosses fail to reach four days of age, and diagnostic characters were found on the epipleuron and metepisternum that help to sepa rate the species. The oldest available name for this other set of North American populations is Nicrophorus hebes Kirby, 1837, which we now treat as valid (new status). This study brings the New World total to 22 species for the genus, and given the rarity of N. -

Burying Beetles

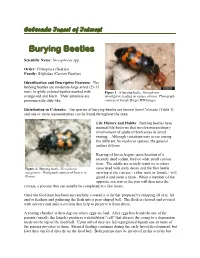

Colorado Insect of Interest Burying Beetles Scientific Name: Nicrophorus spp. Order: Coleoptera (Beetles) Family: Silphidae (Carrion Beetles) Identification and Descriptive Features: The burying beetles are moderate-large sized (25-35 mm), brightly colored beetles marked with Figure 1. A burying beetle, Nicrophorus orange-red and black. Their antennae are investigaror, feeding on a piece of meat. Photograph pronouncedly club-like. courtesy of Joseph Berger/IPM Images Distribution in Colorado: Ten species of burying beetles are known from Colorado (Table 1) and one or more representatives can be found throughout the state. Life History and Habits: Burying beetles have unusual life histories that involve extraordinary involvement of adults of both sexes in larval rearing. Although variations may occur among the different Nicrophorus species, the general outline follows. Rearing of larvae begins upon location of a recently dead rodent, bird or other small carrion item. The adults are acutely sensitive to odors Figure 2. Burying beetle, Nicrophorus associated with early decay and the first beetle marginatus. Photograph courtesy of Insects in arriving at the carcass - either male or female - will Kansas. guard it and await a mate. When a member of the opposite sex arrives the pair will then inter the carcass, a process that can usually be completed in a few hours. Once the food item has been successfully covered it is further prepared by stripping all skin, fur and/or feathers and gathering the flesh into a pear-shaped ball. The flesh is chewed and covered with salivary and anal secretions that help to preserve it from decay. A rearing chamber is then dug out where eggs are laid.