Evaluation Environnementale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

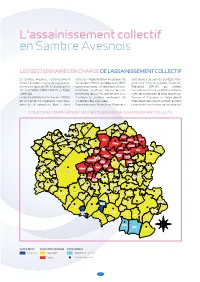

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

Supplement to the London Gazette, 1C January, 1920. 421

SUPPLEMENT TO THE LONDON GAZETTE, 1C JANUARY, 1920. 421 company was held up by a heavy machine- and brought back good information. While gun fire, but he kept splendid control over out reconnoitring he located a machine-gun the men and prevented any panic. He did post, and killed the crew, bringing, back the splendid work, and carried on with untiring machine guu. energy. (D'.C.M. gazetted 5th December, 1918.) (D.C.M. gazetted 1st January,, 1919.) 47,277 Fa.rr./iS./iSjf. W. Robson, D.C.M., 300164 Sjt. D. Hook, D.C.M., l/7th Bn., 37th Bty., 27th Bde., R.F.A. (Stoke Newing- R. Scots., T.F. (Leith). ton). For great gallantry and devotion to duty For fine courage and devotion to duty on on 21st September, 1918, near Moeuvres 5th November, 1918, near Jolimetz. The during a local counter-attack. After the wagon lines were subjected to heavy gas withdrawal of our outposts, a machine-gun shelling. He eventually succeeded in bring- post was- found in a pillbox. He ran alone ing all the teams- up to the battery position across a road under fire of the gun, climbed by dawn, with the result that the battery the bank and bombed the crew. His cool- was aible tot motve off to another position. He ness 'and leadership were most marked. has constantly performed his duties1 admi- (D.C.M. gazetted 3rd June, 1918.) rably. (D.C.M. gazetted 1st January, 1919.) 204286 C./S./M. M. McDonald, D.C.M., .l/4th Bn., Sea. -

Du Côté Des Associations

Du côté des Associations Orchestre d’Harmonie de Jolimetz Le 28 janvier 2017, l’ensemble musical a donné rendez-vous pour un concert-cinéma dans l’église de Jolimetz, sur le thème « Galaxie ». Ce concert a enchanté le public par son originalité et marque la fin de la programmation « Aventures » de 2016. Cette année, le fil conducteur de l’orchestre était basé sur le thème « Emotions » Le 1 mai, l’orchestre a interprété pour le traditionnel concert de printemps, son nouveau programme « Amour » devant un public fidèle et nombreux. Le 25 juin, nous avons interprété le concert « les légendes du Pop-Rock » dans l’église pour le concert de la ducasse. Nous avons également accueilli l’harmonie de Marbaix-Taisnière, dans le cadre d’un échange. Le 1 juillet, l’orchestre s’est déplacé à Maubeuge dans le cadre du festival « Les Folies » pour une rencontre inattendue avec un groupe rock, une chorale, des chanteurs pros de la scène internationale (Saule, Sharko) et en association avec les harmonies de Marpent et Hautmont. Cette expérience enrichissante fut très appréciée par les musiciens de notre orchestre et par la foule immense venue se divertir en plein air. Le 29 octobre, les musiciens se sont rendus à Landrecies pour participer aux Octofolies. Le 5 novembre, l’orchestre a joué dans l’église du village pour la traditionnelle messe de Sainte Cécile, au programme : les musiques d’Europe de l’Est. Comme chaque année cette célébration a rassemblé un public nombreux et enthousiaste. Merci à la chorale paroissiale pour sa participation. Le 16 décembre, nous nous sommes rendus à Marbaix pour nous produire dans le cadre de l’échange musical. -

Sassegnies Année 2016

Inventaires Communaux de la Biodiversité Commune de Sassegnies Année 2016 1 Inventaires Communaux de la Biodiversité Commune de Sassegnies Année 2016 Réalisation : Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois Contacts PNRA: Cyril Lamarre – Chargé d’étude « Obersatoire de la biodiversité » cyril.lamarre@ parc-naturel-avesnois.com Aurélien Thurette – Chargé de mission Patrimoine naturel [email protected] Coordination : Aurélien Thurette Rédaction : Cyril Lamarre Expertise de terrain : Germain Pétus & Fabien Charlet Cartographies : Audrey Sladkowski Avec le soutien de : Illustrations de couverture Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Germain Petus, PNRA, 2016 Prairies Germain Pétus, PNRA, 2016 © 2 Remerciements Merci à M. Jean-Marie Soigneux, maire de Sassegnies ainsi qu’à l’ensemble du conseil municipal pour leur soutien et leur adhésion à cet Inventaire Communal de la Biodiversité. Nos remerciements vont également aux Sassegnisiens et Sassegnisiennes (propriétaires, agriculteurs, etc) pour leur accueil et ainsi leur contribution à une meilleure connaissance de la biodiversité sur leur commune tout au long de cette année 2016. Merci pour leur contribution, au Parc naturel régional de l'Avesnois (PNRA) présidé par Guislain Cambier et dirigé par Yvon Brunelle. Merci à Aurélien Thurette, chargé de mission « Patrimoine naturel et biodiversité » et à Germain Petus et Fabien Charlet, Technicien de l' « Observatoire de la biodiversité » pour leur participation aux inventaires. 3 Les inventaires communaux de -

Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique Bienvenuebienvenue !! Brochure OTSI 2014-4 Mise En Page 1 03/03/2014 17:49 Page2

Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page1 Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique BienvenueBienvenue !! Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page2 Envie d’un séjour en famille, d’un week-end en amoureux, d’une découverte culturelle ? Ici, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir : hébergement, restauration, détente, divertissement, culture... Eth Lille Bry Jenlain Wargnies le Grand BAVAY Saint Waast Maresches Wargnies le Petit Villers Pol Preux au Sart Orsinval Sepmeries Frasnoy Gommegnies St Martin sur Ecaillon Ruesnes Le Quesnoy Villereau Beaudignies Potelle Louvignies Quesnoy Cambrai Jolimetz Ghissignies Salesches Raucourt au bois Locquignol Neuville en avesnois Englefontaine Poix du Nord Hecq Vendegies au bois Preux-au-Bois Maroilles Landrecies Marcheurs, cyclistes ou cavaliers, nos balades s’offrent à vous. Vous recherchez la détente d’une partie de golf ou l’ambiance d’une fête ? Suivez vos envies, chez nous tout est divertissement... 2 0 Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page3 Sommaire Découvrir Le Quesnoy : Patrimoine - Nature - Histoire - Nouvelle Zélande........... Le Quercitain ............................................................... p 4 à 7 Loisirs et balades Loisirs ......................................................................... Circuits des remparts ................................................... Randonnées ................................................................ p 8 à 11 Terroir Produits du terroir ....................................................... -

Maroilles : Circuit Des Renoncules

AVESNOIS AVESNOIS Maroilles : Circuit des Renoncules Randonnée Pédestre Circuit : 9 km Durée environ : 2 h 15 Carte IGN : 2707 OUEST Avis du randonneur : Parcours sans difficulté au cœur du bocage. Les chemins de terre et les petites routes, ponctués de chapelles, serpentent au travers des pâturages de la Thièrache. C’est aussi l’occasion de découvrir les bâtiments - vestiges de l’an- cienne abbaye. En période humide, se chausser en conséquence. Le maroilles, fromage de vache, est dit le "plus autrefois : Fayt-la-Ville. Son église bâtie en fin des fromages forts". Cette antonymie définit 1650 fut agrandie en 1718 par l’adjonction de bien cette région où vous attendent la force de nefs latérales. Voir, découvrir mais aussi res- sa ruralité bocagère et forestière, et la finesse sentir, sentir, goûter. Voilà les mots clefs de de ses richesses historiques. Abbayes, fermes votre découverte. Bonnes Balades! typiques, chapelles en pierre bleue, moulins à eau vont stimuler votre imagination parmi Activités et curiosités : forêts, marais, cultures et canaux. La Forêt de à Maroilles : Mormal (la plus importante du Nord, 9 129 ha, • Ferme du Verger Pilote 57 km de route, 90 km de périmètre) est entiè- fabrication et visite des caves de fromage rement située sur le territoire de Locquignol, Locquignol (03 27 84 71 10) D 33 Aulnoye- ex-pavillon de chasse du Comte de Hainaut. Aymeries • Cave de l’Abbaye : affinage et dégustation 2 N D 959 Maroilles possède un riche patrimoine : Avesnes (03 27 77 11 60) Maroilles sur Helpe l’Abbaye de Maroilles fut fondée en 652 par D 962 • Grange Dimière, site du Moulin et du 59 D 9 Chonebert, Comte de Famars de la Cour de Landrecies Gouffre (03 27 84 74 18) Dagobert et par Saint-Humbert, qui en fut le premier Abbé. -

Bulletin Municipal

NUMERO 32 DECEMBRE 2010 FOREST Site Internet de la commune : www.forest-cis.fr Site Internet de la 2c2m : www.2c2m-avesnois.fr Email : [email protected] Ils quittent l’école communale BULLETIN MUNICIPAL Madame, Monsieur, Depuis quelques semaines, les travaux concernant la Chaussée Brunehaut ont débuté. Ceux-ci vont certainement occasionner des gênes passagères. Il est difficile de faire autrement. Nous avons toujours pu compter sur le bon sens et la coopération des Forésiennes et des Forésiens lors des précédents chantiers. Nous n’imaginons pas un seul instant qu’il en soit autrement aujourd’hui. Notre commune est traversée par cette route départementale empruntée, chaque jour, par des milliers de véhicules qui ne respectent pas toujours la vitesse imposée. Des accidents graves ont déjà eu lieu. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Le projet, établi avec la collaboration des services du Conseil Général et de la DDE, a surtout pour finalité d’accroître la sécurité dans la traversée du village et bien entendu d’en améliorer le cadre de vie. Ce type de réalisation s’est fait dans de nombreuses communes et jamais personne ne l’a regretté. Avec de nouveaux candélabres, des plantations discrètes, des places de parking matérialisées, des entrées de cour et des trottoirs en tarmacadam, notre village aura une autre apparence. Soyons fiers d’habiter Forest, acceptons quelques contraintes dans l’intérêt général et au final, nous serons tous gagnants ! Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une Bonne Année 2011. Qu’elle vous apporte la Santé. Maurice Saniez, Maire de Forest 2 Quelques cartes postales vers 1910. -

5 SAMBRE DIAG FICHE SPORTS LOISIRS.Indd

Les équipements sportifs et les loisirs en Sambre Avesnois Les loisirs et le sport sont pour un territoire Créateur du premier sous-secrétariat aux Le sport des éléments concourant au développe- sports et à l’organisation des loisirs. ment local. "Il ne peut s’agir dans un pays démocratique Le sport constitue un élément majeur de "Aux jeunes il ne faut pas tracer un chemin, de caporaliser les distractions et les plaisirs l’off re en loisirs du territoire. Source non il faut ouvrir toutes les routes." Léo Lagrange des masses populaires et de transformer la seulement de plaisir, de socialisation, le Léo Lagrange, député d’Avesnes-sur-Helpe joie habilement distribuée en moyen de ne sport est également d’intérêt public par de 1932 à sa mort au combat, en mai 1940, pas penser", Léo Lagrange. son rôle dans le maintien d’une bonne dans l’Aisne. santé de la population. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE BASE DANS LES COMMUNES Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-WaastSaint-Waa Feignies Jeumont Wargnies- (commune(c Saint-waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart Bermeries Amfroipret Audignies Recquignies Sepmeries Frasnoy Rousies Orsinval Mecquignies Neuf- Bousignies Mesnil Gommegnies Obies Vieux- Colleret -sur-Roc Ruesnes Hargnies Mesnil Cerfontaine Louvroil Le Quesnoy Ferrière-la- Hautmont Potelle -

424 Locquignol Le Quesnoy

424 LOCQUIGNOL LE QUESNOY Course N° 611 631 621 Jours de circulation LMaMeJV LMaMeJV LMaJV Période scolaire Validité Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC LE QUESNOY Lycee Eugène Thomas 07:55 LE QUESNOY Gare Acc 06:55 07:57 LE QUESNOY Lycee Agricole 07:58 LE QUESNOY Le Pavé 07:59 FRASNOY Pont de l'Aunelle 07:02 POTELLE Mairie 08:01 GOMMEGNIES Place Général De Gaulle 07:05 GOMMEGNIES Eglise de Carnoy 07:09 JOLIMETZ Le Rond Quesne 07:11 JOLIMETZ Le Boulan 07:14 JOLIMETZ Place de l' Eglise 07:15 08:05 LOCQUIGNOL Place 07:20 08:12 LOCQUIGNOL L'Ecluse 07:28 SASSEGNIES La Carmagnole 07:31 SASSEGNIES Le Petit Paris 07:32 SASSEGNIES La Place 07:33 08:15 BERLAIMONT La Vierge Noire 07:35 BERLAIMONT Collège Gilles De Chin 07:39 BERLAIMONT Ecole Primaire 08:25 AULNOYE-AYMERIES Jeanne d'Arc 07:49 08:18 AULNOYE-AYMERIES Lycée Pierre et Marie Curie 07:54 08:20 AULNOYE-AYMERIES Gare 08:22 424 LOCQUIGNOL LE QUESNOY Course N° 610 620 622 630 Jours de circulation Me LMaJV Me LMaJV Période scolaire Validité oui oui oui oui Vacances scolaires du 01/09/2018 au 31/08/2019 COMMUNE ARRET ACC BERLAIMONT Collège Gilles De Chin 12:25 16:40 17:55 BERLAIMONT Ecole Primaire 16:45 AULNOYE-AYMERIES Lycée Pierre et Marie Curie 12:35 16:55 17:30 18:05 AULNOYE-AYMERIES Jeanne d'Arc 12:45 17:05 17:35 18:15 BERLAIMONT La Vierge Noire 12:57 17:17 SASSEGNIES La Place 12:59 17:19 17:42 18:22 SASSEGNIES Le Petit Paris 13:00 17:20 SASSEGNIES La Carmagnole 13:01 17:21 LOCQUIGNOL L'Ecluse 13:05 17:25 18:27 LOCQUIGNOL Place 13:12 17:32 17:55 18:34 JOLIMETZ -

Taisnieres En Thierache

26-Circuit des Plaideurs 23/06/08 14:32 Page 1 « Mon village, tout un monde » à dans le à dans le AvePIEDsnois NORD AvePIEDsnois NORD Balades o Balades Valenciennes N 26 D 932 en Nord : en Nord : morceaux choisis morceaux choisis Le Quesnoy Maubeuge Circuit des plaideurs N 2 de Mormal Forêt Domaniale e Taisnière en Thiérache, Maroilles, Avesnes- l l Maroilles i D 962 sur-Helpe L Landrecies D 932 a i v Noyelles-sur-Sambre a D 964 t D 32 l A D 934 : N 43 D L n Prisches A (10,5 km - 2 h 30 à 3 h 00) A o i N t Le Cateau-Cambrésis N a S O é r U I C N G - É t P R e A R EL u C UR Toutes les informations pratiques mentionnées q NAT Maroilles : « L’enfer vert », parcours u o 3 couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. F VTT en mars (03.27.77.71.61), brocante y n en juin (03.27.77.74.84), fête de la n a Activités et curiosités F Le petit village de Noyelles-sur- Il est reconnu comme peintre Flamiche en août (03.27.84.80.80), : Bousies : Musée des Evolutions e c Sambre, à la lisière de la forêt de humaniste et engagé, son art « Maroilles- Val Joly VTT » en octobre i r (03.27.77.46.41) t c Mormal et au confluent de la s’adresse à nous et nous touche. (03.27.61.83.76) a Forêt de Mormal : golf de Mormal d Fête du Bois en mai é Preux-au-Bois : R Sambre canalisée et de l’Helpe Comme quoi, on peut être né dans (03.27.63.07.00). -

Le Quesnoy – Circuit De Potelle

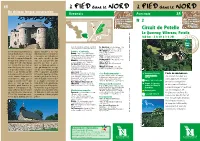

à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD Un château longue conservation Avesnois Avesnois Bavaisis, Bavaisis, Pays Quercitain, o Pays Quercitain, Valenciennes forêt de Mormal, N 2 forêt de Mormal, D 932 2000 ans 2000 ans Le Quesnoy d’histoire d’histoire Maubeuge à contempler Circuit de Potelle à contempler N 2 de Mormal Forêt Domaniale Avesnes- Maroilles sur-Helpe Le Quesnoy, Villereau, Potelle Landrecies D 962 D 932 D 964 D 32 (10 km - 2 h 30 à 3 h 20) N 43 D 934 Prisches Le Cateau-Cambrésis 3 Toutes les informations pratiques mentionnées Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête Château de Potelle. couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. du lait en septembre (03.27.77.51.60). Mecquignies : De cette situation à proximité de la épaisses murailles et ses tours Activités et curiosités Fête médiévale en Bavay : juillet les années impaires forêt de Mormal, donc cernée par cylindriques (dont les meurtrières Musée et site archéologique (03.27.39.81.65). départemental, visite de l’hypocauste sous Nord : Journées régionales des villes les bois et traversée par la et les fenêtres ont été bouchées). l’Office (03.27.63.13.95), musée du 11 Rhonelle, le seigneur Willaume de Son entrée, encadrée de deux fortifiées en avril (03.27.20.54.70). septembre 1709 (03.27.39.81.65). Preux-au-bois : Bavaisis : Fête du bois en mai Mortagne fit un privilège en dotant tours, était jadis précédée d’un Sentiers d’interprétation, (03.27.77.35.51). le village de Potelle d’un château pont-levis avec herse et assom- 2000 ans d’histoire (03.27.39.81.65). -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies