Sassegnies Année 2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018-0000023

LETTRE CIRCULAIRE n° 2018-0000023 Montreuil, le 03/08/2018 DRCPM OBJET Sous-direction production, Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du Code gestion des comptes, Général des Collectivités Territoriales) fiabilisation Texte(s) à annoter : VLU-grands comptes et VT LCIRC-2018-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie, Changement d'adresse du Syndicat Mixte des Transports Urbains de la BLAYE DUBOIS Nadine, Sambre (9305904) et (93059011). WINTGENS Claire Le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre (9305904) et (9305911) nous informe de son changement d’adresse. Toute correspondance doit désormais lui être envoyée à l’adresse suivante : 4, avenue de la Gare CS 10159 59605 MAUBEUGE CEDEX Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) SMTUS IDENTIFIANT N° 9305904 CODE DATE COMMUNES CONCERNEES CODE POSTAL TAUX URSSAF INSEE D'EFFET - ASSEVENT 59021 59600, 59604 - AULNOYE-AYMERIES 59033 59620 - BACHANT 59041 59138 - BERLAIMONT 59068 59145 - BOUSSIERES-SUR-SAMBRE 59103 59330 - BOUSSOIS 59104 59168, 59602 - COLLERET 59151 59680 - ECLAIBES 59187 59330 - ELESMES 59190 59600 - FEIGNIES 59225 59606, 59307, 59750, 59607 - FERRIERE-LA-GRANDE 59230 59680 - FERRIERE-LA-PETITE 59231 59680 - HAUTMONT 59291 59618, 59330 1,80 % 01/06/2009 NORD-PAS-DE- CALAIS - JEUMONT 59324 59572, 59573, 59460, -

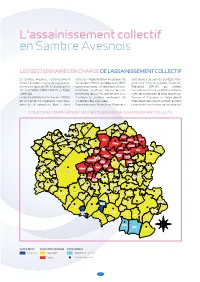

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

COURSE Des SABOTIERS D'obies 2011

COURSE des SABOTIERS D'OBIES 2011 www.running59.com 02/07/2011 Epreuve : 11 km Classement Nom Prénom Club Sexe Numéro Catégorie Temps Clt par Cat. 1 MUNYUTU Simon Clermo-Athlé M 142 SE 00:31:04 1 2 MATHIEU Lazou KAA GENT M 246 SE 00:34:05 2 3 CRUSIAUX Stephan ESA 59 M 58 SE 00:34:08 3 4 PHILIPPE Jocelyn ESA 59 M 143 ES 00:34:43 1 5 CAUDRON David SPIBO M 286 V1 00:34:55 1 6 ELOUASSI Redouane JC Baudour M 198 V1 00:35:09 2 7 POULET Stéphane ESA 59 M 261 SE 00:35:17 4 8 FOUCART Frédéric Traceux de Sassegnies M 124 SE 00:35:45 5 9 HELBICQ Benjamin ESA 59 M 68 JU 00:35:52 1 10 CUISSET Alain ESA 59 M 63 V1 00:36:01 3 11 SORTON Sébastien M 223 SE 00:36:10 6 12 JOLY Christophe Running 59 M 277 SE 00:36:13 7 13 MAYEUR Johan ESA 59 M 324 ES 00:36:17 2 14 FRANCOIS Sébastien M 227 SE 00:36:23 8 15 DAMAGEUX Remi Running 59 M 164 SE 00:36:29 9 16 SAIDIA Fathi Maubeuge Marathon M 118 V2 00:36:34 1 17 KOMU Martha Clermo-Athlé F 141 SE 00:36:35 1 18 ERRADI Ismail ESA 59 M 66 SE 00:36:51 10 19 LEGRIS Eric M 150 SE 00:37:05 11 20 BARANT Christophe Running 59 M 297 SE 00:37:06 12 21 NIGAUT Willy ESA 59 M 332 JU 00:37:11 2 22 COUGNEAU Vincent OBJ M 327 SE 00:37:31 13 23 CONTANT Jérome Maubeuge Marathon M 107 SE 00:37:42 14 24 WAUTRIN Jérome ESA 59 M 206 SE 00:37:57 15 25 BROUET Steven Fourmies M 185 CA 00:38:01 1 26 GIUNTA Santo OBJ M 231 V1 00:38:05 4 27 DEMARET Cédric ESA 59 M 211 SE 00:38:05 16 28 HELBICQ Nicolas ESA 59 M 69 SE 00:38:06 17 29 AZEVEDO Jose section jogging V&M M 86 V1 00:38:09 5 30 PELLERIAUX Thomas ESA 59 M 60 SE 00:38:10 18 31 OFFRE Denis -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2011 - N° 13

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2011 - NUMERO 13 DU 9 FEVRIER 2011 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2011 - N° 13 CABINET DU PRÉFET DE RÉGION N° 536 Convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la police municipale de PONT-A-MARCQ Par convention en date du 1er février 2011 En application de la loi N°99-291 du 15 avril 1999, le préfet du Nord et le maire de PONT-A-MARCQ ont signé, le 1er février 2011, une convention, telle que prévue par l'article L 2212-6 du code général des collectivités territoriales, régissant la coordination entre les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale de la commune. Cette convention avait été préalablement visée par le procureur de la République de LILLE (Nord). SOUS-PREFECTURE D’AVESNES-SUR-HELPE N° 537 Restitution de compétences du Syndicat Mixte du Val de Sambre Par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2010 Article 1er : Le syndicat mixte du Val de Sambre est autorisé à restituer les compétences suivantes aux collectivités délégantes : 1) Assainissement et gestion des eaux, au 1er janvier 2011 - A la communauté de communes SAMBRE-AVESNOIS, agissant en représentation substitution des communes de BERLAIMONT, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, ECLAIBES, HAUTMONT, LIMONT FONTAINE et SAINT-REMY DU NORD ; 2) Création, gestion et exploitation du chenil intercommunal, au 1er janvier 2011 : - A la CAMVS agissant en représentation substitution des communes d’ASSEVENT, AULNOYE-AYMERIES, BACHANT BOUSSOIS, CERFONTAINE, COLLERET, ELESMES, FEIGNIES, FERRIERE-LA-GRANDE, -

LE TOUR Des HAIES 2012 De SASSEGNIES Epreuve

LE TOUR des HAIES 2012 de SASSEGNIES www.running59.com Epreuve ! 10 Km Place Dossard Nom Prénom Categorie Club Sexe Temps Clt Categorie 1 1664 DELOGE Jeremy S MAUBEUGE MARATHON M 00:33:34 1 2 1628 BLONDEAU Benoit S HOUDAIN LEZ BAVAY TRIATHLON M 00:34:48 2 3 1590 CUISSET Alain V1 ENTENTE SAMBRE AVESNOIS M 00:35:12 1 4 1589 HELBIQ Benjamin J ENTENTE SAMBRE AVESNOIS M 00:35:13 1 5 1619 PHILIPPE Jocelyn ES ESA 59 M 00:35:14 1 6 1627 SENECAIL Damien J MAUBEUGE MARATHON M 00:35:35 2 7 1646 COLMANT Sebastien S TP VERT M 00:35:56 3 8 1616 AVIGNON Gerald S SAINT LEONARD M 00:36:06 4 9 1625 D'HONDT Pascal V1 MAUBEUGE MARATHON M 00:36:26 2 10 1552 BARANT Christophe S MAUBEUGE MARATHON M 00:36:31 5 11 1622 POULET Stephane S FERRIERE LA GRANDE M 00:36:48 6 12 1660 ARDID David S KIKOUROU M 00:36:52 7 13 1548 SAIDA Fathi V2 MAUBEUGE MARATHON M 00:37:18 1 14 1617 BRETECHE Philippe V1 M 00:37:27 3 15 1547 HOUDELETTE Pascal V2 MAUBEUGE MARATHON M 00:37:57 2 16 1623 DEGRAVE Jean claude V3 JC BONDEAU M 00:38:39 1 17 1676 CREMONT Romuald S MAUBEUGE MARATHON M 00:38:42 8 18 1639 WILLIAME Tony V1 MAUBEUGE MARATHON M 00:38:46 4 19 1574 BENAISSA Abdel V1 AULNOYE AYMERIES M 00:39:38 5 20 1573 LIENARD Bruno V1 AULNOYE AYMERIES M 00:39:39 6 21 1558 GREGOIRE Bruno V1 MAUBEUGE MARATHON M 00:39:48 7 22 1560 TAQUET Benoit V1 MAUBEUGE MARATHON M 00:40:13 8 23 1604 GODIN Ludovic S AULNOYE AYMERIES M 00:40:20 9 24 1626 PONTI Joseph V2 MCA M 00:40:23 3 25 1595 MENE Stephane V2 ESA 59 FOURMIES M 00:40:31 4 26 1523 VIENNE Gregory S DYNAMIC BERTRY M 00:40:49 10 27 1572 BRUNNER -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies -

Schema Regional De Coherence Ecologique - Trame Verte Et Bleue Du Nord-Pas De Calais

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE - TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS Docu ment proviso BOESCHEPE GODEWAERSVELDE HALLUIN secteur B1 BERTHEN BOUSBECQUE WERVICQ-SUD SAINT-JANS-CAPPEL Les continuités écologiques FLETRE NEUVILLE-EN-FERRAIN COMINES RONCQ ir WARNETON e et les espaces à renaturer METEREN LINSELLES TOURCOING DEULEMONT CONTINUITES ECOLOGIQUES BAILLEUL QUESNOY-SUR-DEULE BONDUES Réservoirs de biodiversité WATTRELOS MERRIS MOUVAUX FRELINGHIEN Réservoirs de biodiversité linéaires WAMBRECHIES NIEPPE ROUBAIX Réservoirs de Biodiversité VIEUX-BERQUIN ARMENTIERES LEERS STEENWERCK HOUPLINES VERLINGHEM Espaces naturels relais CROIX MARQUETTE-LEZ-LILLE LYS-LEZ-LANNOY MARCQ-EN-BAROEUL LE DOULIEU WASQUEHAL LANNOY PERENCHIES ERQUINGHEM-LYS LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES TOUFFLERS Sous-trames des Réservoirs de Biodiversit é LOMPRET SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE PREMESQUES HEM NEUF-BERQUIN et des Espaces naturels relais LA MADELEINE LAMBERSART SAILLY-LEZ-LANNOY ESTAIRES SAILLY-SUR-LA-LYS zones humides BOIS-GRENIER CAPINGHEM MONS-EN-BAROEUL ENNETIERES-EN-WEPPES FOREST-SUR-MARQUE forêts VILLENEUVE-D'ASCQ WILLEMS MERVILLE FLEURBAIX creuses LILLE RADINGHEM-EN-WEPPES LA GORGUE ENGLOS SEQUEDIN ESCOBECQUES TRESSIN prairies et/ ou bocage BAISIEUX LEZENNES CHERENG LE MAISNIL HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN côteaux calcaires LOOS ANSTAING LAVENTIE FROMELLES ERQUINGHEM-LE-SEC RONCHIN LESTREM BEAUCAMPS-LIGNY HAUBOURDIN CAMPHIN-EN-PEVELE landes et pelouses acidiphiles GRUSON FACHES-THUMESNIL LESQUIN BOUVINES AUBERS EMMERIN SAINGHIN-EN-MELANTOIS CALONNE-SUR-LA-LYS -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf

CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

CIRCUIT DE LA VALLEE DU MARBRE, Gussignies, Bellignies

à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD Un siècle d’exploitation du marbre Avesnois Avesnois d’aciers spéciaux, vont améliorer Bavaisis, Bavaisis, la façon de travailler. Les ouvriers Bavaisis, Bavaisis, Valenciennes BELGIQUE Pays Quercitain, o Pays Quercitain, se spécialisent davantage, chacun forêt de Mormal, N 11 forêt de Mormal, s’occupant d’une seule opération. 2000 ans 2000 ans N 49 Eth L’utilisation de moyens techniques A 2 Gussignies d’histoire d’histoire à contempler à contempler de plus en plus développés comme Jenlain à contempler Circuits de la à contempler Bavay la machine à vapeur demande 958 D D 934 apports de capitaux et investisse- Le Quesnoy Vallée du Marbre ments et apparaissent alors les D 33 D 932Forêt de premières sociétés comme Carion D 942 Mormal Gussignies, Bellignies à Bellignies. Vers Berlaimont 3 Solesmes D 233 Musée du Marbre. e La seconde moitié du XIX siècle Vers Maroilles (4,5 ou 9 km - 1 h 30 ou 2 h 15 à 3 h 00) La commune de Bellignies abrite le voit la création de la voie ferrée musée du Marbre et de la Pierre Bavay-Bettrechies-Bellignies-Hon- Toutes les informations pratiques mentionnées au Chuc en juillet (03.27.39.81.65). Bleue. L’exploitation de façon Hergies, qui assure le transport couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. Mecquignies : Fête médiévale en industrielle du marbre dans la des marbres bruts vers les marbre- juillet les années impaires Activités et curiosités (03.27.39.81.65). région date de la première moitié ries et l’exportation des produits Bavay : Musée et site archéologique du XIXe siècle. -

EIE CCPM Sept 2018 V4

Amfroiprêt Loquignol Audignies La Longueville Bavay Louvignies- Quesnoy Beaudignies Maresches Bellignies Maroilles Bermeries Mecquignies Bettrechies Neuville-en- Bousies Avesnois Bry Obies Croix-Caluyau Orsinval Englefontaine Poix-du-Nord Eth Potelle Le Favril Preux-au-Bois La Flamengrie Preux-au-Sart Fontaine-au- Le Quesnoy TOME 1 Bois Raucourt-au-Bois Forest-en- Cambrésis Robersart ETAT INITIAL DE Frasnoy Ruesnes L’ENVIRONNEMENT Ghissignies Saint-Waast Gommegnies Salesches VOLETS PAYSAGE ET PATRIMOINES BATIS Gussignies Sepmeries Version arrêt projet Hargnies Taisnières-sur-Hon Hecq Vendegies-au-Bois Novembre 2018 Hon-hergies Villereau Houdain-lez- Villers-Pol Bavay Wargnies-le-Grand Jenlain 1.1. 1 Wargnies-le-Petit Jolimetz Landrecies Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du Le président SOMMAIRE 1. Le territoire dans ses limites physiques ........................................................................................... 5 1. Le contexte topographique .......................................................................................................... 5 Le contexte topographique supra-régional 5 Le contexte topographique local 5 2. Le contexte géologique ................................................................................................................ 8 Le contexte géologique régional : une transition entre deux ensembles géologiques 8 Le contexte géologique local et spécificités des secteurs paysagers 10 L’exploitation du sol 13 3. Le contexte climatique .............................................................................................................. -

Living with the Enemy in First World War France

i The experience of occupation in the Nord, 1914– 18 ii Cultural History of Modern War Series editors Ana Carden- Coyne, Peter Gatrell, Max Jones, Penny Summerfield and Bertrand Taithe Already published Carol Acton and Jane Potter Working in a World of Hurt: Trauma and Resilience in the Narratives of Medical Personnel in Warzones Julie Anderson War, Disability and Rehabilitation in Britain: Soul of a Nation Lindsey Dodd French Children under the Allied Bombs, 1940– 45: An Oral History Rachel Duffett The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the First World War Peter Gatrell and Lyubov Zhvanko (eds) Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War Christine E. Hallett Containing Trauma: Nursing Work in the First World War Jo Laycock Imagining Armenia: Orientalism, Ambiguity and Intervention Chris Millington From Victory to Vichy: Veterans in Inter- War France Juliette Pattinson Behind Enemy Lines: Gender, Passing and the Special Operations Executive in the Second World War Chris Pearson Mobilizing Nature: the Environmental History of War and Militarization in Modern France Jeffrey S. Reznick Healing the Nation: Soldiers and the Culture of Caregiving in Britain during the Great War Jeffrey S. Reznick John Galsworthy and Disabled Soldiers of the Great War: With an Illustrated Selection of His Writings Michael Roper The Secret Battle: Emotional Survival in the Great War Penny Summerfield and Corinna Peniston- Bird Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in the Second World War Trudi Tate and Kate Kennedy (eds) -

Complexe Écologique De La Forêt De Mormal Et Des Zones Bocagères Associées (Identifiant National : 310013702)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013702 Complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées (Identifiant national : 310013702) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 00020000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC, .- 310013702, Complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013702.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC Centroïde calculé : 707791°-2583812° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 05/12/2014 Date actuelle d'avis CSRPN : 05/12/2014 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS .....................................................................................................................................