Relazione PIF Val Serina Val Parina

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cartina Costa Serina.Qxd:Layout 1 12-01-2010 8:21 Pagina 1

Cartina Costa Serina.qxd:Layout 1 12-01-2010 8:21 Pagina 1 La storia di Costa Serina Chiesa B.V. Annunziata Fra Cecilio Maria Cortinovis Antica parrocchiale Costa Serina rappresenta, per popolazione, il terzo comune colo a.C., di un’organizzazione sommaria del territorio delle tutti. La sua popolazione uscì dimezzata da questa catastrofe: leva nascondere, per il solo fatto di essere piuttosto isolati. Du- cambiamento per la vita del paese, non solo per gli abitanti, Data 15 luglio 1479 la posa della prima all’altro come santo invocato contro la peste; le tante immagini Fra Cecilio, al secolo Antonio Pietro Cor- riodo fascista, il convento di Milano divenne luogo di passaggio della Valle Serina, e si compone di quattro frazioni: Costa Se- nostre valli, con Bergamo municipio, realizzata dai Romani e morirono a causa della peste 334 persone e ne rimasero in vita rante il ’900 il nostro comune ha vissuto vicende un po’ parti- ma pure per chi veniva da fuori: turisti, villeggianti, gente di pietra dell’antica chiesa di Ascensione, ex voto di Maria seduta in trono che offre al nostro sguardo il tinovis, nacque a Costa Serina nella fra- di perseguitati politici e di Ebrei. Fra Cecilio Maria riuscì a sal- rina (che ne è appunto il capoluogo), Ascensione, Trafficanti rafforzata dagli Etruschi in seguito. Si parla per la prima volta 329. Nel XVIII secolo fu definita nel comune di Costa Serina una colari. Nel periodo fascista la figura del sindaco venne sostituita passaggio. L’organizzazione scolastica era un altro settore da riservata al culto delle famiglie Ghe- Figlio divino. -

[email protected] COMUNE DI

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA Piazza Città di Lombardia n.1 www.regione.lombardia.it 20124 Milano [email protected] Tel 02 6765.1 Protocollo S1.2019.0010104 del 20/03/2019 PROVINCIA DI BERGAMO Email: [email protected] COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO Email: [email protected] mbardia.it COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO Email: [email protected] COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO Email: [email protected] COMUNE DI ALBINO Email: [email protected] COMUNE DI ALGUA Email: [email protected] COMUNE DI ALME Email: [email protected] COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO Email: [email protected] mo.it COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Email: [email protected] COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Email: [email protected] COMUNE DI AMBIVERE Email: [email protected] Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA VIGO Tel. 02/6765.5137 GABRIELE CASILLO Tel. 02/6765.8377 COMUNE DI ANTEGNATE Email: [email protected] COMUNE DI ARCENE Email: [email protected] COMUNE DI ARDESIO Email: [email protected] COMUNE DI ARZAGO D'ADDA Email: [email protected] COMUNE DI AVERARA Email: [email protected] COMUNE DI AVIATICO Email: [email protected] -

Curriculum Vitae Ai Sensi Dell’Art

AVVOCATO CASSAZIONISTA ANTONIO DI VITA Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo dall’anno 1991 e abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione dal 27 3 marzo 1962, Catania febbraio 2004 Studio Legale Associato Di Vita Lenzini Titolare dello Studio Legale Associato Di Vita Lenzini, con consolidata esperienza nel settore del diritto amministrativo, 24122 Bergamo via Garibaldi, n. 7 specificamente nelle materie di urbanistica, edilizia e gestione del territorio, lavori pubblici. tel. 035271020 / 035224074 – fax 0354176919 Già collaboratore, quale cultore della materia, presso la facoltà di architettura di Firenze, con il prof. avv. Rino Gracili nella e-mail: materia del “Diritto e Legislazione dell’Urbanistica” negli anni 1990 - 1991 – 1992. [email protected] Già consulente dell’Amministrazione provinciale di Milano, pec: negli anni 1991 – 1998 nelle materie concernenti la predisposizione dello Statuto, di tutti i suoi successivi [email protected] aggiornamenti, dei regolamenti dei contratti, di contabilità, del funzionamento degli organi, dell’accesso agli atti e documenti p.IVA 02437000165 amministrativi. Già membro, quale esperto nella materia giuridico – edilizia, di più Commissioni edilizie comunali della Provincia di Bergamo, oltre che della Commissione Urbanistica del Comune di Bergamo. Già collaboratore con diverse riviste giuridiche su temi di diritto amministrativo. Già arbitro (anche con funzioni di Presidente) in Collegi arbitrali e componente in diverse Commissioni ai sensi dell’art. 31-bis L. n. 109/94. Esperienza professionale Consulenza stragiudiziale, anche continuativa, in favore di privati, enti pubblici e società private o a partecipazione pubblica nei seguenti settori: lavori pubblici – edilizia, urbanistica ed espropriazioni per pubblica utilità – edilizia residenziale convenzionata – trasporti pubblici locali e servizi pubblici locali – gestione delle risorse idriche e bonifica – telecomunicazioni – energia e contratti energetici – appalti privati. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus C40E

Orari e mappe della linea bus C40E C40E Cerete Alto Visualizza In Una Pagina Web La linea bus C40E (Cerete Alto) ha 8 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Cerete Alto: 06:55 - 18:20 (2) Cerete Basso: 05:55 - 16:20 (3) Clusone: 06:38 - 18:40 (4) Lovere: 07:15 - 18:20 (5) Onore: 14:10 (6) Pianico: 06:20 - 13:10 (7) Rovetta: 06:08 (8) Sovere: 12:20 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus C40E più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus C40E Direzione: Cerete Alto Orari della linea bus C40E 17 fermate Orari di partenza verso Cerete Alto: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:55 - 18:20 martedì 06:55 - 18:20 Clusone Stazione (Settore 5) Via Fantoni Andrea, Clusone mercoledì 06:55 - 18:20 Clusone - Via Gusmini, Monumento giovedì 06:55 - 18:20 13 Viale Gusmini, Clusone venerdì 06:55 - 18:20 Clusone - Via V. Emanuele (Scaletta) sabato 06:55 - 18:20 Via Vittorio Emanuele II, Clusone domenica Non in servizio Clusone - Via V. Veneto (Giardinetto) Conca Verde - Via Provinciale Rovetta - Via Fantoni (Centro) Informazioni sulla linea bus C40E Direzione: Cerete Alto Fino Del Monte - Via Papa Giovanni XXIII Fermate: 17 Durata del tragitto: 19 min Rovetta - Via Fantoni (Centro) La linea in sintesi: Clusone Stazione (Settore 5), Piazza Ferrari, Rovetta Clusone - Via Gusmini, Monumento, Clusone - Via V. Emanuele (Scaletta), Clusone - Via V. Veneto Rovetta - Via Giovanni 23 (Scuole) (Giardinetto), Conca Verde - Via Provinciale, Rovetta Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta - Via Fantoni (Centro), Fino Del Monte - Via Papa Giovanni XXIII, Rovetta - Via Fantoni (Centro), Songavazzo - Via Pineta (Rist. -

Associazioni VALLE BREMBANA

INQUADRAME CONTATTI NTO TERRITORIO DI NOME ASSOCIAZIONE AREA TEMATICA GIURIDICO ATTIVITA' PREVALENTE RIFERIMENTO SEDE PRESIDENTE REFERENTE telefono e-mail sito Si occupa della promozione della donazione di Via Chiesa 3, fraz. sangue e dell'organizzazione di donazioni Algua-Bracca- Ascensione, 24010 0345/68019 A.V.I.S ALGUA-BRACCA-COSTA SERINA Sociale e Sanitaria Volontariato collettive. Costa Serina Costa Serina Cortinovis Mario Ghirardi Elio 347/3737910 [email protected] Protezione Civile e Tiene vive e tramanda le tradizioni degli alpini fraz. Frerola Micheli GRUPPO ALPINI FREROLA Ambientale Volontariato e il ricordo dei caduti di tutte le guerre. Algua 24010 Algua Micheli Giovanni Giovanni 0345 97163 [email protected] Ha cura del territorio e interviene in via don Tondini 16 occasione di calamità naturali; si occupa della Comunità c/o sede comunità SQUADRA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE Protezione Civile e sicurezza pubblica in occasione di importanti Montana Valle Montana Piazza Mazzoleni fioronaroberto@vallebrem E ANTINCENDIO BOSCHIVO Ambientale Volontariato manifestazioni. Brembana Brembana Alberto Fiorona Roberto 0345/81177 bana.bg.it Culturale/Ricreativa/ Coordina tutte le associazioni presenti nel Promozione del paese. Organizza feste, attività di promozione via Rigosa, 64 Marconi William 333/6043937 PRO LOCO RIGOSA Territorio Pro Loco culturale e del territorio. Algua 24010 Algua Marconi William Mattia Noris 332 3297486 [email protected] Si occupa della promozione culturale e Culturale/Ricreativa/ turistica del territorio, in stretta Promozione del collaborazione con il Comune e le fraz. Sambusita 0345/68019 ENTE LOCALE DEL TURISMO Territorio Pro Loco Associazioni presenti. Algua 24010 Algua Felappi Rino Ghirardi Elio 347/3737910 fraz. -

Comuni Aderenti: Comuni in Corso Di Adesione

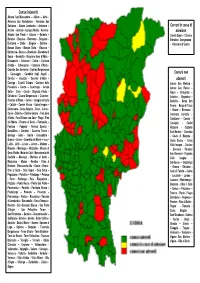

Comuni aderenti: Albano Sant'Alessandro – Albino – Almè - Almenno San Bartolomeo - Almenno San Salvatore - Alzano Lombardo – Ambivere – Comuni in corso di Arcene – Ardesio - Arzago d'Adda – Averara - adesione: Azzano San Paolo – Azzone – Barbata – Cenate Sopra – Clusone Bariano – Barzana – Berbenno – Bergamo – Entratico - Songavazzo Bianzano – Blello - Bolgare – Boltiere - – Vilminore di Scalve Bonate Sopra - Bonate Sotto – Bossico – Bottanuco – Bracca – Brembate - Brembate di Sopra – Brembilla - Brignano Gera d'Adda – Brusaporto – Calcinate – Calcio – Caluisco d’Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Capriate San Gervasio – Caprino Bergamasco – Caravaggio - Carobbio degli Angeli – Comuni non Carvico – Casazza - Casirate d'Adda – aderenti: Casnigo - Castelli Calepio - Castione della Adrara San Martino - Presolana – Castro – Cavernago - Cenate Adrara San Rocco – Sotto - Cene – Cerete - Chignolo d'Isola – Algua – Antegnate – Chiuduno - Cisano Bergamasco – Ciserano - Aviatico - Bagnatica – Cividate al Piano – Colere - Cologno al Serio Bedulita - Berzo San – Colzate - Comun Nuovo - Corna Imagna – Fermo – Borgo di Terzo Cortenuova - Costa Volpino – Covo – Curno – – Branzi – Brumano - Cusio – Dalmine – Endine Gaiano - Fara Gera Camerata Cornello – d'Adda - Fara Olivana con Sola – Filago - Fino Capizzone - Carona - del Monte - Fiorano al Serio – Fontanella – Cassiglio - Castel Fonteno – Foppolo - Foresto Sparso – Rozzone - Cazzano Gandellino – Gandino - Gaverina Terme – Sant'Andrea – Cornalba Gorlago – Gorle - Gorno – Grassobbio – - Costa di -

D.G. Commercio, Turismo E Servizi Ta Del 30 Giugno 2012; D.D.U.O

Bollettino Ufficiale – 119 – Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 02 gennaio 2013 aree pubbliche autorizzati o comunicati o istituiti alla da- D.G. Commercio, turismo e servizi ta del 30 giugno 2012; D.d.u.o. 27 dicembre 2012 - n. 12584 Dato atto che oggetto della presente rilevazione, riferita al 30 Osservatorio del commercio: sistema informativo commercio - giugno 2012, è l’aggiornamento dei dati della rilevazione ef- Atto ricognitivo della rilevazione dei punti di vendita effettuata fettuata al 30 giugno 2011 (di cui al d.d.u.o 12 dicembre 2011 con i comuni - Sezione riguardante il commercio al dettaglio n. 12244): in sede fissa autorizzato al 30 giugno 2012 − degli esercizi commerciali in sede fissa, ossia delle grandi IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA e delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicina- COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE to, salvo le grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata il cui procedimento non Vista la l.r. n. 20/2008 con la quale si è stabilita l’articolazione si è ancora formalmente concluso, nonché la puntuale organizzativa delle Direzioni Generali mediante l’individuazione composizione dei centri commerciali (di media e grande delle Unità Organizzative e delle Strutture delle Direzioni Generali; dimensione) e l’acquisizione di informazioni in ordine al Richiamati: settore merceologico non alimentare; − la d.g.r. 26 maggio 2010 n. 48 «II Provvedimento organiz- − delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche zativo 2010» ed in particolare l’allegato A) «Assetti, inca- con particolare attenzione agli operatori itineranti, ai mer- richi dirigenziali e connesse graduazioni» con il quale cati e alle fiere e sagre; è affidato al Dr. -

3 Orari Apertura Disp. Farmaceutici

Allegato 3 I DISPENSARI FARMCEUTICI RESTANO CHIUSI NEL PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE DELLE RISPETTIVE FARMACIE DISPENSARIO DI GESTITO DA FARMACIA DI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. AZZONE Pezzoli Dr.a Evelina Vilminore 13,30-14,30 13,30-14,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 CARONA Puricelli Dr. Lorenzo Branzi 10,30-12,00 16,30-18,00 CARONA Puricelli Dr. Lorenzo Branzi 16,30-18,00 16,30-18,00 16,30-18,00 CENATE SOTTO Gregorio Alfonso Cenate Sotto 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 CERETE Salvetti Lidia Songavazzo 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 8,30-10,00 9,00-11,00 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 12,45-14,45 CURNASCO Bianchi Dr.a Clara Treviolo 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 DOSSENA Passera dr.a Francesca Otre il Colle 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 FINO DEL MONTE Re Alberto Rovetta 8,30-11,30 8,30-11,30 FONTENO Cortesi Dr. -

I Gas Nella Provincia Di Bergamo

I GAS NELLA PROVINCIA DI BERGAMO Indagine Osservatorio CORES in collaborazione con il Tavolo Nazionale RES OSSERVATORIO CORES - WORKING PAPER SERIES 1:2013 Dentro il Capitale delle Relazioni - Bergamo NOTA METODOLOGICA: Il progetto di ricerca Dentro il Capitale delle Relazioni è stato ideato e realizzato dall’Osservatorio CORES (Gruppo di Ricerca su Consumi, Reti e Pratiche di Economie Sostenibili dell’Università di Bergamo, www.unibg.it/cores) in collaborazione con Davide Biolghini e Giuseppe Vergani del Tavolo Nazionale Res (www.retecosol.org). La direzione scientifica del progetto è a cura di Francesca Forno, Cristina Grasseni e Silvana Signori. Il sondaggio è stato realizzato a titolo gratuito dall’Osservatorio CORES in collaborazione con il Tavolo RES Nazionale. La rilevazione sulla provincia di Bergamo è stata condotta nel periodo tra ottobre 2011 e gennaio 2012 tramite due questionari online, con la collaborazione di Alberto Parovel e l’assistenza tecnico-informatica di Giuseppe Cattaneo (Università degli Studi di Bergamo). Il presente rapporto è stato redatto da Francesca Forno con Silvia Salvi (collaboratrice di ricerca dell’Università di Bergamo). La raccolta e l’elaborazione dei dati per la provincia di Bergamo è stata finanziata grazie al contributo della Fondazione Cariplo (progetto “Non solo cibo. Mercato & Reti per un futuro sostenibile”, 2011-2013, Responsabile scientifico Francesca Forno). NOTA TECNICA: Al momento dell’avvio dell’indagine sono stati individuati nel territorio di Bergamo 62 Gruppi di Acquisto Solidale di cui 44 hanno partecipato alla ricerca, pari al 71% dell’universo stimato. Le 299 famiglie che hanno partecipato alla ricerca rappresentano invece il 28,97% sul totale dei nuclei familiari (1032) che -al momento della rilevazione- partecipano ai 44 GAS. -

Stazioni Di Monta Naturale Equina Autorizzate - Anno 2021

Regione Lombardia - stazioni di monta naturale equina autorizzate - anno 2021 mercoledì 17 marzo 2021 Codice tipo Ragione sociale Gestore Indirizzo Comune P.IVA Cod. Fiscale Telefono Scadenza BG 0113 P Pubblica OL-RI' Allevamento Scanzi Faustino Via Foresto 22 Villa d'Almè 01685960161 035543693 06/04/2025 di Cavalli Arabi di Scanzi Faustino BG 0126 P Pubblica G.R.C. Horses di Danelli Rita Via IV Bariano 02118600168 DNLRTI57R51A664W 0363958311 21/06/2021 Danelli Rita Novembre 52 BG 0137 P Pubblica Vescovi Davide Vescovi Davide Via Roma 136 Trescore B. 03645250162 12/07/2022 BG 0164 P Pubblica Gaia Electra Centro Chemollo Marianna Via San Urgnano 02573180169 CHMMNN70H54A794C 13/04/2024 Equestre di Domenico di Marianna Chemollo Guzman, 140 Pagina 1 di 31 Scadenza 06/04/2025 21/06/2021 12/07/2022 13/04/2024 Codice tipo Ragione sociale Gestore Indirizzo Comune P.IVA Cod. Fiscale Telefono Scadenza BG 0180 P Pubblica Grazioli Guido Grazioli Guido Via Don Treviglio 02751500162 GRZGDU78R23L400V 0363879918 16/12/2023 Minzoni 60 BG 0188 P Pubblica Azienda Agricola Paganessi Andrea C.na Camprela 2 Gandino 04219460161 01/04/2025 Marchet di Mauro Paganessi BG 0192 P Pubblica Paganessi Luigi Paganessi Luigi C.na Camprela Gandino 02630060164 06/04/2025 Bernardo BG 0193 P Pubblica Az. Agr. La Stefanoni Erminia Loc. Cave Dalmine 04110140169 14/03/2025 Coccinella di Arnoldi Emanuela BG 0194 P Pubblica All. Cavalli Ferrari Ferrari Piero Via Salvo Treviolo F.ne 02303660167 25/05/2025 Piero d'Acquisto Albegno Pagina 2 di 31 Scadenza 16/12/2023 01/04/2025 06/04/2025 14/03/2025 25/05/2025 Codice tipo Ragione sociale Gestore Indirizzo Comune P.IVA Cod. -

Settembre 2019

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE INFORMAZIONI PUBBLICATE IN ACCORDO ALL' ART. 12 COMMA 1 LETTERA e) DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 574/2013/R/GAS e s.m.i. SETTEMBRE 2019 Id Impianto Impianto di Comune Indirizzo Parte Impianto Ispezionata (ARERA) distribuzione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA ACQUALINA RETE Alta/Media Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA BANI RETE Alta/Media Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA CANTONI RETE Bassa Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA DELLA CRISTINA RETE Bassa Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA DELLA STALLA RETE Bassa Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA RIZZOLI RETE Bassa Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA VAL LAS RETE Alta/Media Pressione 34119 ARDESIO (BG) ARDESIO VIA VAL LAS RETE Bassa Pressione 34124 GORLAGO SAN PAOLO D'ARGON VIA PUCCINI GIACOMO RETE Bassa Pressione 34124 GORLAGO SAN PAOLO D'ARGON VIA SANT' ANTONIO RETE Bassa Pressione 34125 GROMO OLTRESSENDA ALTA VIA BECCARELLI RETE Bassa Pressione 34125 GROMO OLTRESSENDA ALTA VIA FOPPELLO RETE Bassa Pressione 34125 GROMO OLTRESSENDA ALTA VIA FOPPI RETE Bassa Pressione 34125 GROMO OLTRESSENDA ALTA VIA PRESOLANA RETE Bassa Pressione 34125 GROMO OLTRESSENDA ALTA VIA PROVINCIALE RETE Bassa Pressione 34125 GROMO VILLA D'OGNA RETE Alta/Media Pressione 34199 BARGHE BARGHE LOCALITA OSMERI' RETE Bassa Pressione 34199 BARGHE BARGHE P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' RETE Bassa Pressione 34199 BARGHE BARGHE VIA CARACOLE RETE Bassa Pressione 34199 BARGHE -

Ecco I 39 Nuovi Parroci Designati Dal Vescovo

L’ECO DI BERGAMO 24 DOMENICA 9 GIUGNO 2013 Primo piano Nomine in diocesi Don Giuseppe Arrigoni Don Francesco Tasca a Ecco i 39 nuovi parroci designati dal vescovo Don Michele Cortinovis Don Nazzareno Bertoli Don Fabio Zucchelli guiderà tre parrocchie in Città Alta, con la Cattedrale Don Luigi Manenti a Monterosso. Nomine anche per gli uffici di Curia CARMELO EPIS Dar Comboni del Cairo (2002- gi. Nato il 19 novembre 1964 a Teologia. Nato il 22 settembre Don Giulivo Facchinetti Don Stefano Pellegrini a Otto responsabili di uf- 04) e al Pisai (Pontificio istituto Bergamo, della parrocchia di 1961 a Sarnico, della parrocchia fici di Curia, 39 parroci, di cui 5 studi arabi e d’islamistica), affi- Almè, dopo l’ordinazione sacer- di Paratico, dopo l’ordinazione in città (Cattedrale, Colognola, liato alla Pontificia Università dotale (26 maggio 1990) è stato sacerdotale (18 giugno 1988) è Monterosso, S. Teresa e Valver- Gregoriana di Roma (2004-08). vicario parrocchiale di Carvico stato vicario parrocchiale di Ca- de) e 34 in provincia (fra cui Lef- È il primo prete bergamasco ad (1990-93) e di S. Basilio in Roma lusco (1988-95), parroco di Cer- fe, S. Giovanni Bianco, Scanzo, aver effettuato questa tipologia (1993-96), incaricato per la pa- ro di Bottanuco (1995-2002), Sorisole e Verdello) e diversi vi- di studi e parla la lingua araba. storale giovanile in Valle Imagna membro del Consiglio presbite- cari parrocchiali e missionari Fi- Dal 2008 è docente in Seminario (1996-99), parroco di Capizzone rale diocesano e del Collegio dei dei donum.