I Gas Nella Provincia Di Bergamo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I CURRICULUM VITAE Nome: Alessandro

CURRICULUM VITAE Nome: Alessandro NISOLI Data di nascita: 05 Settembre 1977 Treviglio (BG) Residenza: BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) Titoli di studio: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano - aprile 2003, con la tesi “IL PIANO DEI SERVIZI (L.r. 1/2001): Un riferimento per la corretta pianificazione dei servizi pubblici di Seriate” – relatore Prof. Maria Valeria Erba. Ordine Professionale: Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al numero 2076 dal 2004. Studio Professionale: BRIGNANO GERA D'ADDA – Via A. Locatelli, 28 Attività Diverse: Da Giugno 1999 a Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, Lavori Pubblici Giugno 2009: ed Ecologia del Comune di Brignano Gera d’Adda e da giugno 2004 a giugno 2009 ricoperto la carica di Vicesindaco del Comune di Brignano. Componente della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Brignano Gera d’Adda. Anno 2000: Frequentato seminario – Politecnico di Milano “l’ambiente delle antenne” a cura del prof. A. Ubertazzi. Frequentato seminario - Regione Lombardia: “la pianificazione urbanistica è risorsa per gli enti locali”; relatori ass. reg. Alessandro Moneta – arch. Gilberto Oneto. Anno 2004: Iscrizione Ordine Architetti di BG. Obiettore di coscienza presso Ufficio Tecnico del Comune di Cologno al Serio. Anno 2005: Aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”: Piano dei servizi e Pianificazione locale. Politecnico di Milano DiAP, Regione Lombardia e Ordini alessandro nisoli architetto – via a. locatelli n. 28 brignano gera d’adda (bg) I [email protected] - tel 3384322025 fax 0355294381 - p.iva 03106440161 provinciali degli Ingegneri della Lombardia. Anno 2006: Frequentato “piano di governo del territorio – incontri formativi sulla legge 12/2005”. -

Cartina Costa Serina.Qxd:Layout 1 12-01-2010 8:21 Pagina 1

Cartina Costa Serina.qxd:Layout 1 12-01-2010 8:21 Pagina 1 La storia di Costa Serina Chiesa B.V. Annunziata Fra Cecilio Maria Cortinovis Antica parrocchiale Costa Serina rappresenta, per popolazione, il terzo comune colo a.C., di un’organizzazione sommaria del territorio delle tutti. La sua popolazione uscì dimezzata da questa catastrofe: leva nascondere, per il solo fatto di essere piuttosto isolati. Du- cambiamento per la vita del paese, non solo per gli abitanti, Data 15 luglio 1479 la posa della prima all’altro come santo invocato contro la peste; le tante immagini Fra Cecilio, al secolo Antonio Pietro Cor- riodo fascista, il convento di Milano divenne luogo di passaggio della Valle Serina, e si compone di quattro frazioni: Costa Se- nostre valli, con Bergamo municipio, realizzata dai Romani e morirono a causa della peste 334 persone e ne rimasero in vita rante il ’900 il nostro comune ha vissuto vicende un po’ parti- ma pure per chi veniva da fuori: turisti, villeggianti, gente di pietra dell’antica chiesa di Ascensione, ex voto di Maria seduta in trono che offre al nostro sguardo il tinovis, nacque a Costa Serina nella fra- di perseguitati politici e di Ebrei. Fra Cecilio Maria riuscì a sal- rina (che ne è appunto il capoluogo), Ascensione, Trafficanti rafforzata dagli Etruschi in seguito. Si parla per la prima volta 329. Nel XVIII secolo fu definita nel comune di Costa Serina una colari. Nel periodo fascista la figura del sindaco venne sostituita passaggio. L’organizzazione scolastica era un altro settore da riservata al culto delle famiglie Ghe- Figlio divino. -

[email protected] COMUNE DI

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA Piazza Città di Lombardia n.1 www.regione.lombardia.it 20124 Milano [email protected] Tel 02 6765.1 Protocollo S1.2019.0010104 del 20/03/2019 PROVINCIA DI BERGAMO Email: [email protected] COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO Email: [email protected] mbardia.it COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO Email: [email protected] COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO Email: [email protected] COMUNE DI ALBINO Email: [email protected] COMUNE DI ALGUA Email: [email protected] COMUNE DI ALME Email: [email protected] COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO Email: [email protected] mo.it COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Email: [email protected] COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Email: [email protected] COMUNE DI AMBIVERE Email: [email protected] Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA VIGO Tel. 02/6765.5137 GABRIELE CASILLO Tel. 02/6765.8377 COMUNE DI ANTEGNATE Email: [email protected] COMUNE DI ARCENE Email: [email protected] COMUNE DI ARDESIO Email: [email protected] COMUNE DI ARZAGO D'ADDA Email: [email protected] COMUNE DI AVERARA Email: [email protected] COMUNE DI AVIATICO Email: [email protected] -

Elenco Comuni Lombardia – Classificazione Istat Zona Altimetrica

ELENCO COMUNI LOMBARDIA – CLASSIFICAZIONE ISTAT ZONA ALTIMETRICA Provincia Codice ISTAT Denominazione Comune Zona altimetrica ISTAT Comune Comune Bergamo 016001 Adrara San Martino Montagna Bergamo 016002 Adrara San Rocco Montagna Bergamo 016003 Albano Sant'Alessandro Collina Bergamo 016004 Albino Montagna Bergamo 016005 Almè Collina Bergamo 016006 Almenno San Bartolomeo Collina Bergamo 016007 Almenno San Salvatore Collina Bergamo 016008 Alzano Lombardo Collina Bergamo 016009 Ambivere Collina Bergamo 016010 Antegnate Pianura Bergamo 016011 Arcene Pianura Bergamo 016012 Ardesio Montagna Bergamo 016013 Arzago d'Adda Pianura Bergamo 016014 Averara Montagna Bergamo 016015 Aviatico Montagna Bergamo 016016 Azzano San Paolo Pianura Bergamo 016017 Azzone Montagna Bergamo 016018 Bagnatica Pianura Bergamo 016019 Barbata Pianura Bergamo 016020 Bariano Pianura Bergamo 016021 Barzana Collina Bergamo 016022 Bedulita Montagna Bergamo 016023 Berbenno Montagna Bergamo 016024 Bergamo Collina Bergamo 016025 Berzo San Fermo Montagna Bergamo 016026 Bianzano Montagna Bergamo 016027 Blello Montagna Bergamo 016028 Bolgare Pianura Bergamo 016029 Boltiere Pianura Bergamo 016030 Bonate Sopra Pianura Bergamo 016031 Bonate Sotto Pianura Bergamo 016032 Borgo di Terzo Montagna Bergamo 016033 Bossico Montagna Bergamo 016034 Bottanuco Pianura Bergamo 016035 Bracca Montagna Bergamo 016036 Branzi Montagna Bergamo 016037 Brembate Pianura Bergamo 016038 Brembate di Sopra Pianura Bergamo 016040 Brignano Gera d'Adda Pianura Bergamo 016041 Brumano Montagna Bergamo 016042 Brusaporto -

PDF Dei Turni

TURNI FARMACIE BERGAMO E PROVINCIA mercoledì 1 settembre 2021 Zona Località Ragione Sociale Indirizzo Da A Da A Alta Valle Seriana Rovetta Re Via Tosi 6 9:00 9:00 Bg citta Bergamo Borgo Palazzo Bialetti Via Borgo Palazzo 83 9:00 12:30 15:00 20:00 Cinque Vie dr. Rolla G.P. & C. Via G. B. Moroni 2 9:00 9:00 Hinterland Curno Invernizzi dr. Invernizzi G.& C Snc Via Bergamo 4 9:00 9:00 Stezzano S.Giovanni Srl Via Dante 1 9:00 0:00 Imagna Capizzone Valle Imagna Snc Corso Italia 17 9:00 9:00 Isola Almè Visini Del dr. Giovanni Visini & C. Snc Via Italia 2 9:00 9:00 Carvico Pellegrini dr. Reggiani Via Don Pedinelli 16 9:00 0:00 Romano Ghisalba Pizzetti Sas Via Provinciale 48/B 9:00 9:00 Seriate Grumello Chiuduno Farmacia S. Michele Srl Via C. Battisti 34 9:00 0:00 Gorle Pagliarini dr. Dario Via Mazzini 2 9:00 9:00 Treviglio Canonica d'Adda Peschiulli Sas Via Bergamo 1 9:00 20:00 Caravaggio Antonioli & C. Sas Via Matteotti 14 9:00 20:00 Treviglio Comunale N.3 Treviglio Az. Sp. Farm. Viale Piave 43 20:00 9:00 Valle Brembana Oltre il Colle Farmacia Viganò Di Passera dr.ssa Francesca Via Roma 272 9:00 9:00 San Pellegrino Terme Della Fonte Snc Viale Papa Giovanni 12 9:00 9:00 Valle Cavallina Alto e BassoBerzo San Sebino Fermo Scarpellini Via Europa Unita 14 9:00 9:00 Trescore Albarotto Srl Via Volta 26 9:00 9:00 Valle Seriana Leffe Pancheri Sas Via Mosconi 10 9:00 9:00 Pradalunga Strauch dr. -

Curriculum Vitae Ai Sensi Dell’Art

AVVOCATO CASSAZIONISTA ANTONIO DI VITA Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo dall’anno 1991 e abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione dal 27 3 marzo 1962, Catania febbraio 2004 Studio Legale Associato Di Vita Lenzini Titolare dello Studio Legale Associato Di Vita Lenzini, con consolidata esperienza nel settore del diritto amministrativo, 24122 Bergamo via Garibaldi, n. 7 specificamente nelle materie di urbanistica, edilizia e gestione del territorio, lavori pubblici. tel. 035271020 / 035224074 – fax 0354176919 Già collaboratore, quale cultore della materia, presso la facoltà di architettura di Firenze, con il prof. avv. Rino Gracili nella e-mail: materia del “Diritto e Legislazione dell’Urbanistica” negli anni 1990 - 1991 – 1992. [email protected] Già consulente dell’Amministrazione provinciale di Milano, pec: negli anni 1991 – 1998 nelle materie concernenti la predisposizione dello Statuto, di tutti i suoi successivi [email protected] aggiornamenti, dei regolamenti dei contratti, di contabilità, del funzionamento degli organi, dell’accesso agli atti e documenti p.IVA 02437000165 amministrativi. Già membro, quale esperto nella materia giuridico – edilizia, di più Commissioni edilizie comunali della Provincia di Bergamo, oltre che della Commissione Urbanistica del Comune di Bergamo. Già collaboratore con diverse riviste giuridiche su temi di diritto amministrativo. Già arbitro (anche con funzioni di Presidente) in Collegi arbitrali e componente in diverse Commissioni ai sensi dell’art. 31-bis L. n. 109/94. Esperienza professionale Consulenza stragiudiziale, anche continuativa, in favore di privati, enti pubblici e società private o a partecipazione pubblica nei seguenti settori: lavori pubblici – edilizia, urbanistica ed espropriazioni per pubblica utilità – edilizia residenziale convenzionata – trasporti pubblici locali e servizi pubblici locali – gestione delle risorse idriche e bonifica – telecomunicazioni – energia e contratti energetici – appalti privati. -

Mastercatshow CHIUDUNO (BG)

MASTERCAT show 44gatti cat club CHIUDUNO (BG) Italy January 30th and 31st 2016 www.44gatticatclub.it 4 AB + 2 SSP rings closing date January 24th 2016 at 12 pm or as soon as 225 cats are entered entry & masterclerk judges entry fees Henny Wintershover Michael Schleissner, Germany, AB !!! ENTRY FEES ARE DUE IN ADVANCE !!! Lekoord, 47 Russell Webb, USA, AB 1st entry (no member of 44GCC) 60,00€ 3448 VS Woerden, Netherlands Gary Veach, USA, SSP (AB+LH+SH) 1st entry (member of 44GCC) 55,00€ phone +31348419087 Pam DelaBar, Finland, AB 2nd and 3rd entry (no member of 44GCC) 55,00€ Yanina Vanwonterghem, Belgium, AB 2nd and 3rd entry (member of 44GCC) 50,00€ [email protected] Peter Vanwonterghem, Belgium, SSP (AB+LH+SH) special package 4 entries same owner 200,00€ from 5 cats and more 40,00€ show manager bank information household pets 25,00€ catalog 7,00€ Giulia Di Natale Bank: Banco Popolare Lugagnano di Sona double cage 15,00€ Lacchiarella, (MI) BIC/ SWIFT: BAPPIT21051 grooming space 15,00€ phone +39 3349974391 IBAN: IT71I0503459871000000001042 CFA fee each cat 2,00€ Beneciary: Quarantaquattro Gatti Cat Club Region 9 fee each cat 1,00€ [email protected] PAYPAL: [email protected] TRN (Temporary Registration Number) 15 USD additional charge for payment at gate 10,00€ showhall car rental / transfer service paypal fee 5,00€ Cancellations are not allowed after January 16th 2016!!! Centro Fiera Chiuduno (BG) Pluriservice Transport www.centroerachiuduno.it www.taxibergamo.it catalog ads Via Martiri della Libertà, 6 phone +39 335 5871528 -

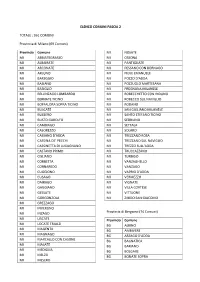

Elenco Comuni Fascia 2 Totale

ELENCO COMUNI FASCIA 2 TOTALE : 361 COMUNI Provincia di Milano (69 Comuni) Provincia Comune MI NOSATE MI ABBIATEGRASSO MI OSSONA MI ALBAIRATE MI PANTIGLIATE MI ARCONATE MI PESSANO CON BORNAGO MI ARLUNO MI PIEVE EMANUELE MI BAREGGIO MI POZZO D'ADDA MI BASIANO MI POZZUOLO MARTESANA MI BASIGLIO MI PREGNANA MILANESE MI BELLINZAGO LOMBARDO MI ROBECCHETTO CON INDUNO MI BERNATE TICINO MI ROBECCO SUL NAVIGLIO MI BOFFALORA SOPRA TICINO MI RODANO MI BUSCATE MI SAN GIULIANO MILANESE MI BUSSERO MI SANTO STEFANO TICINO MI BUSTO GAROLFO MI SEDRIANO MI CAMBIAGO MI SETTALA MI CASOREZZO MI SOLARO MI CASSANO D'ADDA MI TREZZANO ROSA MI CASSINA DE' PECCHI MI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI CASSINETTA DI LUGAGNANO MI TREZZO SULL'ADDA MI CASTANO PRIMO MI TRUCCAZZANO MI CISLIANO MI TURBIGO MI CORBETTA MI VANZAGHELLO MI CORNAREDO MI VANZAGO MI CUGGIONO MI VAPRIO D'ADDA MI CUSAGO MI VERMEZZO MI DAIRAGO MI VIGNATE MI GAGGIANO MI VILLA CORTESE MI GESSATE MI VITTUONE MI GORGONZOLA MI ZIBIDO SAN GIACOMO MI GREZZAGO MI INVERUNO MI INZAGO Provincia di Bergamo (74 Comuni) MI LISCATE Provincia Comune MI LOCATE TRIULZI BG ALBINO MI MAGENTA BG AMBIVERE MI MAGNAGO BG ARZAGO D'ADDA MI MARCALLO CON CASONE BG BAGNATICA MI MASATE BG BARIANO MI MEDIGLIA BG BOLGARE MI MELZO BG BONATE SOPRA MI MESERO BG BONATE SOTTO BG PALAZZAGO BG BOTTANUCO BG PALOSCO BG BREMBATE DI SOPRA BG POGNANO BG BRIGNANO GERA D'ADDA BG PONTIDA BG CALCINATE BG PRADALUNGA BG CALCIO BG PRESEZZO BG CALUSCO D'ADDA BG ROMANO DI LOMBARDIA BG CALVENZANO BG SOLZA BG CAPRIATE SAN GERVASO BG SORISOLE BG CAPRINO BERGAMASCO -

Orari E Percorsi Della Linea Bus C40E

Orari e mappe della linea bus C40E C40E Cerete Alto Visualizza In Una Pagina Web La linea bus C40E (Cerete Alto) ha 8 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Cerete Alto: 06:55 - 18:20 (2) Cerete Basso: 05:55 - 16:20 (3) Clusone: 06:38 - 18:40 (4) Lovere: 07:15 - 18:20 (5) Onore: 14:10 (6) Pianico: 06:20 - 13:10 (7) Rovetta: 06:08 (8) Sovere: 12:20 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus C40E più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus C40E Direzione: Cerete Alto Orari della linea bus C40E 17 fermate Orari di partenza verso Cerete Alto: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:55 - 18:20 martedì 06:55 - 18:20 Clusone Stazione (Settore 5) Via Fantoni Andrea, Clusone mercoledì 06:55 - 18:20 Clusone - Via Gusmini, Monumento giovedì 06:55 - 18:20 13 Viale Gusmini, Clusone venerdì 06:55 - 18:20 Clusone - Via V. Emanuele (Scaletta) sabato 06:55 - 18:20 Via Vittorio Emanuele II, Clusone domenica Non in servizio Clusone - Via V. Veneto (Giardinetto) Conca Verde - Via Provinciale Rovetta - Via Fantoni (Centro) Informazioni sulla linea bus C40E Direzione: Cerete Alto Fino Del Monte - Via Papa Giovanni XXIII Fermate: 17 Durata del tragitto: 19 min Rovetta - Via Fantoni (Centro) La linea in sintesi: Clusone Stazione (Settore 5), Piazza Ferrari, Rovetta Clusone - Via Gusmini, Monumento, Clusone - Via V. Emanuele (Scaletta), Clusone - Via V. Veneto Rovetta - Via Giovanni 23 (Scuole) (Giardinetto), Conca Verde - Via Provinciale, Rovetta Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta - Via Fantoni (Centro), Fino Del Monte - Via Papa Giovanni XXIII, Rovetta - Via Fantoni (Centro), Songavazzo - Via Pineta (Rist. -

ELENCO DA PUBBLICARE DELLE DOMANDE.Xlsx

ELENCO AMMESSI ALLA PRIMA PROVA DEL CONCORSO PER N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO N. ISCRITTI COGNOME NOME PAESE 1 ADINOLFI TROFIMENA BARBERINO DI MUGELLO 2 ALESSIO SILVIA PONTE SAN PIETRO 3 ALOI STEFANIA VERDELLINO 4 AMADEO GIORGIO ROBBIATE 5 ANDREETTA DAVIDE TREZZO SULL'ADDA 6 ANDREOTTI CLAUDIA VILLA D'ADDA 7 ARAGNO MASSIMILIANO PISTOIA 8 ARMANDO ANDREA PARMA 9 ARTUSI ANNA PRIMALUNA 10 AVENI PANCRAZIO ROBBIATE 11 AZZOLA ALICE BERGAMO 12 BALSAMO MATTIA BOTTANUCO 13 BARAGETTI CAMILLA VILLA D'ADDA 14 BARLETTA GIUSY FASANO 15 BASANISI FRANCESCO IMBERSAGO 16 BATTAGLIA MARIANGELA OLGINATE 17 BELOLI SARA TORRE DE BUSI 18 BELOTTI IVANA AMBIVERE 19 BERTULETTI NICOLE TERNO D'ISOLA 20 BETTONI GIUSEPPINA CHIUDUNO 21 BIAFORE ALESSIA ZANICA 22 BIANCHI AURORA LECCO 23 BIANCHI PAOLA LECCO 24 BOLIS SILVIA BALLABIO 25 BONACINA ELVIRA BEVERATE 26 BONAITI GIOVANNA VERCURAGO 27 BONASIO GIACOMO SOLZA 28 BORDIN GIORGIO TERRAZZO 29 BORGHI NICOLA MAPELLO 30 BOSATELLI ANTONELLA CAPRIATE SAN GERVASIO 31 BRAMBILLA ILENIA CANONICA D'ADDA 32 BREMBILLA LUCA FILAGO 33 BRIGNOLI PRIYA PONTE SAN PIETRO 34 BRIZZOLARI MELISSA BONATE SOPRA 35 BRUZZONE FILIPPO GENOVA 36 BURATTI SIMONETTA BERGAMO 37 BURINI ELISA CISANO BERGAMASCO 38 BURRONI IRENE ZANICA 39 CACCIA MONICA TERNO D'ISOLA 40 CAGLIONI MARCO OSIO SOTTO 41 CALECA MARIELLA BOTTANUCO 42 CAMMARATA LORENZO TREVIGLIO 43 CAMPARDO MARCELLO BERGAMO 44 CANDIA GIORGIA ZANICA 45 CAPRIGLIONE ALESSANDRO AVELLINO 46 CARMINATI JENNIFER SOLZA 47 CARMINATI STEFANO ROBBIATE 48 CARPANI MARTA VERDERIO 49 CARRUBBA MARIO LUCIANO RACALMUTO -

Variante CDA 14.10.2020.Pdf

NUOVA PROPOSTA PDI 2020 - 2023 Consuntivo invetsimenti 2018 - 2019 Programma degli Interventi 2018 - 2023 Variante CDA dell'Ufficio d'Ambito 14.10.2020 Delibera N° 18 CONSUNTIVO 2018 TEMPISTICA COMUNI SEGMENTO AREA ID INTERVENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO (RIVISTO COME DA PDI CONSUNTIVO 2019 Pianificato 2020 Pianificato 2021 Pianificato 2022 Pianificato 2023 CHIUSURA INTERESSATI IDRICO TRASMESSO AD ARERA) INTERVENTO Estensione acquedotto per collegamento con nuova fonte di INGEGNERIA Bianzano Acquedotto UNIA1AC020L01 0 0 0 0 0 200.304 2023 approvvigionamento INGEGNERIA Castelli Calepio Acquedotto UNIA1AC024L01 Potenziamento del rifornimento idrico dei Comuni della Val Calepio 0 0 0 0 0 350.000 2023 INGEGNERIA Ghisalba Acquedotto UNIA1AC053L01 Realizzazione nuovo pozzo 0 0 0 0 0 234.000 2023 Captazione Sorgente San Carlo (galleria) con realizzazione di stazione di INGEGNERIA Costa Volpino Acquedotto UNIA1AC164L01 pompaggio e connessione a rete di distrubuzione Acquedotto Intercomunale 0 0 0 0 0 150.000 2023 Alto Sebino INGEGNERIA Bottanuco Acquedotto UNIA1AC170L01 Realizzazione nuovo pozzo 0 0 100.000 200.000 0 0 2021 INGEGNERIA Clusone Acquedotto UNIA3AA032L01 Rifacimento rete adduzione da sorgente Nasolino a serbatoio Chiesa - 1° LOTTO 0 0 0 0 0 600.000 2023 INGEGNERIA Endine Gaiano Acquedotto UNIA3AA041L01 Spostamento Acquedotto dei Laghi in località Cantamesse 0 13.296 0 483.000 200.000 0 2022 INGEGNERIA Fonteno Acquedotto UNIA3AA046L01 Rifacimento rete di adduzione da sorgente Grioni a serbatoio Ponte - 1° LOTTO 0 0 0 0 0 350.000 2023 -

Associazioni VALLE BREMBANA

INQUADRAME CONTATTI NTO TERRITORIO DI NOME ASSOCIAZIONE AREA TEMATICA GIURIDICO ATTIVITA' PREVALENTE RIFERIMENTO SEDE PRESIDENTE REFERENTE telefono e-mail sito Si occupa della promozione della donazione di Via Chiesa 3, fraz. sangue e dell'organizzazione di donazioni Algua-Bracca- Ascensione, 24010 0345/68019 A.V.I.S ALGUA-BRACCA-COSTA SERINA Sociale e Sanitaria Volontariato collettive. Costa Serina Costa Serina Cortinovis Mario Ghirardi Elio 347/3737910 [email protected] Protezione Civile e Tiene vive e tramanda le tradizioni degli alpini fraz. Frerola Micheli GRUPPO ALPINI FREROLA Ambientale Volontariato e il ricordo dei caduti di tutte le guerre. Algua 24010 Algua Micheli Giovanni Giovanni 0345 97163 [email protected] Ha cura del territorio e interviene in via don Tondini 16 occasione di calamità naturali; si occupa della Comunità c/o sede comunità SQUADRA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE Protezione Civile e sicurezza pubblica in occasione di importanti Montana Valle Montana Piazza Mazzoleni fioronaroberto@vallebrem E ANTINCENDIO BOSCHIVO Ambientale Volontariato manifestazioni. Brembana Brembana Alberto Fiorona Roberto 0345/81177 bana.bg.it Culturale/Ricreativa/ Coordina tutte le associazioni presenti nel Promozione del paese. Organizza feste, attività di promozione via Rigosa, 64 Marconi William 333/6043937 PRO LOCO RIGOSA Territorio Pro Loco culturale e del territorio. Algua 24010 Algua Marconi William Mattia Noris 332 3297486 [email protected] Si occupa della promozione culturale e Culturale/Ricreativa/ turistica del territorio, in stretta Promozione del collaborazione con il Comune e le fraz. Sambusita 0345/68019 ENTE LOCALE DEL TURISMO Territorio Pro Loco Associazioni presenti. Algua 24010 Algua Felappi Rino Ghirardi Elio 347/3737910 fraz.