SAINT CYPRIEN Des ATTAFS Devenu LES ATTAFS En 1892

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

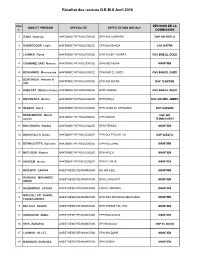

Résultat Des Recours D.E.M.S Avril 2016

Résultat des recours D.E.M.S Avril 2016 Clas DÉCISION DE LA NOM ET PRENOM SPECIALITE AFFECTATION INITIALE s. COMMISSION 1 IFAIDI Ghaniya ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH AIN OUSSARA DSP AIN DEFLA 2 OUMEDDOUR Leyla ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH BOUSAADA CAC BATNA 3 LAHMER Ryma ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH CHLEF CHORFA CHU BAB EL OUED 4 CHANANE-SARI Nacera ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH MECHERIA MAINTIEN 4 BENAHMED Messaouda ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH RAS EL OUED CHU BAB EL OUED BENCHOUK Arslane el 7 ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH AIN SEFRA DSP TLEMCEN aziz 8 KHELFAT Hakima fairouz ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPPH SOBHA CHU BAB EL OUED 9 BOUSMAHA Nacira ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH M'SILA DSP SIDI BEL ABBES 10 NEZZAR Sarra ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH OUED EL ATHMANIA DSP GUELMA BENDIMERAD Mehdi DSP AIN 11 ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH ADRAR aymen TEMOUCHENT 13 BOUZOUIRA Bakhta ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH FRENDA MAINTIEN 14 BOUKHALFA Saida ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH OULED DJELLAL DSP DJELFA 15 BENMOSTEFA Ibtissem ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH RELIZANE MAINTIEN 17 MEDJOUB Nouria ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH AFLOU MAINTIEN 18 AKACEM Imene ANATOMIE PATHOLOGIQUE EPH EL MILIA MAINTIEN 1 MEBARKI SAKINA ANESTHESIE REANIMATION EH AIN AZEL MAINTIEN BENAISSI MOHAMED 6 ANESTHESIE REANIMATION EPH LAGHOUAT MAINTIEN AMINE 7 GUEMMOUR LOUIZA ANESTHESIE REANIMATION EPH EL IDRISSIA MAINTIEN MEGUELLATI NAWEL 8 ANESTHESIE REANIMATION EPH ZIZA MASSIKA MEROUANA MAINTIEN FATIMA ZOHRA 9 BELALIA AOUDA ANESTHESIE REANIMATION EPH THENIET EL HAD MAINTIEN 11 HARRACHE AMEL ANESTHESIE REANIMATION EPH BOUSAADA MAINTIEN -

National Report on Hunting 2005

National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria. 2005 BUILDING CAPACITY FOR SUSTAINABLE HUNTING OF MIGRATORY BIRDS IN MEDITERRANEAN THIRD COUNTRIES This project is funded by the European Union Project Ref: LIFE 04 TCY/INT/000054 National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria Prepared by: Dr Mohammed BELHAMRA 2005 SOMMAIRE A/ La chasse et les activités de chasse 1. Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 2. Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassées 3. Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 4. Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées 5. Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 6. Types de chasseurs et nombres de chasseurs part type 7. Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de braconniers 8. Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et locales et détails relatifs à leurs membres 9. Appréciation des activités de chasse touristique 10. Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux tués dans le cadre de la chasse 11. Appréciations des donnés manquantes et du besoin de recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. B/ La législation en matière de chasse des oiseaux migrateurs et application de la réglementation en vigueur 1. organisation de la gestion de la chasse (responsabilités des institution gouvernementales, des association de chasseurs et autres organisations de chasseurs et autre organisation, formes de collaboration par exemple en matière de formation et livraison de chasse, etc.). 2. principale législation pertinente en matière de chasse des oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 2 restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence et les méthodes de chasse, etc. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets

No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

L'acceptabilite Sociale Des Projets Miniers En Algerie

European Scientific Journal January 2015 edition vol.11, No.3 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 L’ACCEPTABILITE SOCIALE DES PROJETS MINIERS EN ALGERIE: CAS DE AIN DEFLA ET BEJAIA Dr. Madani Azzeddine Maitre de conférences en géographie et Aménagement du territoire Faculté des sciences sociales et humaines Université Djilali Bounaama Khemis Miliana - Algérie Abstract The social acceptability of mining projects in Algeria cases: Ain Defla and Bejaia The acceptability of some mining projects causes environmental problems, to the populations, despite the existence of laws to supervise the investment. In this article we try to explore all the required steps to obtain the mining permit. And we will see the content of the necessary studies for such authorization and the measures to be taken in such projects to have the opinion of the population in terms of the acceptability activity. Examples of mining projects having implementation and operational difficulties in Ain Defla, west of Alger, and Bejaia, east of Alger will be also presented in order to see the extent of the impact and measures taken to highlight the acceptability or rejection by the population. Finally solutions will be presented for each step in order to get the mining authorization, and to obtain acceptability and avoid refusal, which in some cases causes huge financial losses. Keywords: Social acceptability, mining, refusal, Algeria, Bejaia, Ain Defla Résumé : L’activité minière cause parfois des problèmes d’ordre environnemental aux populations et influe également sur leurs comportements vis-à-vis de l’acceptabilité de l’activité, laquelle risque d’être interrompue , suite aux mouvements de protestation des riverains et aux différentes autres actions visant l’annulation du projet minier ; et ce en dépit de la présence d’une batterie de lois permettant de bien encadrer l’investissement dans ce secteur. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 Octobre 2018

N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Communes : Chelghoum Laid - Ain Mellouk - Oued Athmania - Teleghma - Oued Seguane - M’Chira - Tadjenanet - Ben Yahia Abderahmane - Ouled Khelouf

24 28 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 16 mai 2007 ANNEXE III (suite) NOMBRE AGENCES LOCALES COMPETENCES TERRITORIALES WILAYA DE L’EMPLOI MILA 2 CHELGHOUM LAID Communes : Chelghoum Laid - Ain Mellouk - Oued Athmania - Teleghma - Oued Seguane - M’Chira - Tadjenanet - Ben Yahia Abderahmane - Ouled Khelouf FERDJIOUA Communes : Ferdjioua - Tassadane Haddada - Elayadi Barbes - Tiberguent - Yahia Beni Guecha - Ain Beida Harriche - Derradji Bousselah - Boukhatem - Rouached - Minar Zarza AIN DEFLA 4 EL ATTAF Communes : El Attaf - Tacheta Zegagha - Ain Bouyahia - El Abadia - Teberkanine - El Maine - Belaas KHEMIS MILIANA Communes : Khemis Miliana - Bir Ould Khelifa - Bordj Emir Khaled - Tarek Ibn Ziad - Oued Djemaâ - Ain Soltane MELIANA Communes : Meliana - Ain Lechiakh - Birbouche - Oued Chorfa - Ain Torki - Ben Allal - Sidi Lakhdar HAMMAM RIGHA Communes : Hammam Righa - Djendel - Hoceina - Boumedfaâ - Ain Benian NAAMA 2 AIN SEFRA Communes : Ain Sefra - Sfissifa - Tiout - Asla - Maghrar - Djenien Bourezeg. MECHERIA Communes : Mecheria - Al Biodh - Mekmen Ben Amer - Kasdir AIN 4 BENI SAF Communes : Beni Saf - Ouled Kihel - Sidi Ben Adda - Sidi TEMOUCHENT Safi - Ain Tolba - Emir Abdelkader - Oul Hassa El Gharaba - Sidi Ouriache EL MALEH Communes : El Maleh - Terga - Ouled Boudjemaa HAMMAM Communes : Hammam Bouhadjar - Ain Larbaa - Sidi BOUHADJAR Boumediene - Hassassna - Oued Sebbah - Tamzoura EL AMIRIA Communes : El Amiria - Hassi El Ghella - El Messaid - Bouzedjar GHARDAIA 5 METLILI Communes : Metlili - Sebseb -

Septième Législature 2012/2017 Questions Écrites *Assemblée Populaire Nationale * Session Automne 2011

Septième législature 2012/2017 Questions écrites *Assemblée populaire Nationale * Session Automne 2011 Numéro Le membre du Date d’envoi Secteur Appartenance Circonscription Date de Numéro de la parlement auteur de de la question Objet de la question Observations politique électorale réponse question la question A/S du déroulement des examens de fin 01 743 Education nationale Lazhar DOURARI HMS Batna 29/09/2011 14/11/2011 d’année du cycle primaire. A/S de la revente aux enchères des vins 02 744 Finance Bouzid CHIBANI HMS Oum El Bouaghi 29/09/2011 30/11/2011 saisis. A/S de la transformation d’une tranche 03 745 Habitat et urbanisme Bouzid CHIBANI HMS Oum El Bouaghi 29/09/2011 25/10/2011 des logements destinés aux logements précaires à des logements sociaux. A/S du retard enregistré dans la réalisation 04 746 La Culture El Aid KAMAL Indépendant Tipaza 29/09/2011 31/10/2011 du centre arabe des antiquités à Tipaza. L’aménagement du A/S du retard enregistré à la réalisation de 05 747 territoire, tourisme et El Aid KAMAL Indépendant Tipaza 29/09/2011 26/10/2011 l’école supérieure de tourisme à Tipaza. artisanat Formation et A/S de la situation des diplômés du centre 06 748 enseignement Abderrahmane SAHLI FLN Laghouat 29/09/2011 23/10/2011 de formation d’Aflou. professionnels A/S de l’alimentation en eau potable de 07 749 Ressources en eau Abderrahmane SAHLI FLN Laghouat 29/09/2011 09/11/2011 certaines régions de la wilaya de Laghouat. Moulai Amar A/S de la prime de zone dans le sud du 08 750 Finance HMS Adrar 29/09/2011 30/10/2011 SLIMANE pays. -

Décret Exécutif N° 12-428 Du 16 Décembre 2012 Portant Déclaration

9 Safar 1434 7 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 DECRETS Décret exécutif n° 12-428 du 2 Safar 1434 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 décembre 2012 portant correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation des projets entrant dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 production, du transport et de la distribution de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du l’électricité et du gaz. Premier ministre ; ———— Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2) ; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Après approbation du Président de la République ; complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décrète : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Article 1er. – En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°91-11du 27 avril 1991, et conformément Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant -

Des Routes Coupées Dans Plusieurs Wilayas Du Pays En Raison De La Neige

A la une / Actualité Actualité Des routes coupées dans plusieurs wilayas du pays en raison de la neige Des routes nationales et chemins de wilayas demeuraient, lundi, coupés à la circulation dans plusieurs wilayas du pays suite aux intempéries enregistrées ces dernières 24 heures jusqu'à midi, selon un point de situation établi par les services de la Gendarmerie nationale. Ainsi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la RN 15 reliant, d'un côté, Tizi-Ouzou à Bouira au col de Tirourda, commune d'Iferhounéne dans la circonscription communale de Larbaâ Nath-Iraten et, d'un autre côté, Ain El Hamam à Larbaâ Nath Irathen dans la circonscription communale de Ain El Hammam, étaient fermées à la circulation en raison de l'amoncellement de neige. La RN 30 reliant la RN 30A à Bouira au lieu dit Tizi N'kaoulal, commune d'Iboudraréne était, de son côté, fermée à la circulation. La RN 72 reliant Tigzirt à Tizi Ouzou à hauteur du village El Kaleaa, commune de Tigzirt, était, à son tour, fermée à la circulation. Le même constat pouvait être fait à la RN 72 reliant Tizi Ouzou à Béjaia laquelle était fermée au lieu dit Takma commune de Yakouréne. La RN 73 reliant Fréha à Azzefoune dans la circonscription communale de Aghrib ainsi que la RN 25 reliant Tizi Ouzou à Bouira au lieu dit Tizi-Larbaa, commune de Draa El Mizane étaient fermées à la circulation. L'amoncellement de la neige a, par ailleurs, été à l'origine de la fermeture des CW 04, 08, 09, 11, 159, 252 et 253 se trouvant à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on signalé Dans la wilaya de Boumerdès, le CW 107 reliant Naciria à Timezrit, le CW 151 reliant Timezrit aux Issers et le CW 152 reliant Timezrit à Tizi-Ouzou, étaient, pour leur part, fermés en raison de l'amoncellement de la neige. -

Contribution of Hydrogeochemical and Isotopic Tools to the Management of Upper and Middle Cheliff Aquifers

Journal of Earth Science, Vol. 31, No. 5, p. 993–1006, October 2020 ISSN 1674-487X Printed in China https://doi.org/10.1007/s12583-020-1293-y Contribution of Hydrogeochemical and Isotopic Tools to the Management of Upper and Middle Cheliff Aquifers Madene Elaid , Meddi Hind *, Boufekane Abdelmadjid, Meddi Mohamed National Higher School for Hydraulics, LGEE-ENSH Blida, Algeria Madene Elaid: https://orcid.org/0000-0002-7860-9188; Meddi Hind: https://orcid.org/0000-0001-6592-304X ABSTRACT: In the alluvial aquifers of Upper and Middle Cheliff (North-West Algeria), the groundwater quality is deteriorating. The objective of this study was to characterize the physical and chemical prop- erties of these aquifers; and to evaluate the groundwater quality and its appropriateness for drinking and agricultural use. An investigation was carried out by estimating of the physiochemical parameters (Ca2+, 2+ + + - 2- - - - Mg , Na , K , Cl , SO4 , HCO3, NO3, Br and TDS) to identify the chemical characteristics of groundwater. Morever, the isotopic composition was examined to identify the sources of recharge of these aquifers. The groundwater geochemistry for the high water level (May, 2012 and June, 2017) and low water level (No- vember, 2012 and October, 2017) was studied. Accordingly, water samples from 39 water sampling points were collected (October, 2017 and June, 2018), for the purpose of analyzing stable isotopes (18O, 2H). The results show that the groundwater is mainly characterized by Ca-Cl and Na-Cl type. The chemical quality of the water is from fair to poor with the presence of nitrates used in agricultural and urban discharge. -

Profile of Internal Displacement : Algeria

PROFILE OF INTERNAL DISPLACEMENT : ALGERIA Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council (as of 18 March, 2005) Also available at http://www.idpproject.org Users of this document are welcome to credit the Global IDP Database for the collection of information. The opinions expressed here are those of the sources and are not necessarily shared by the Global IDP Project or NRC Norwegian Refugee Council/Global IDP Project Chemin de Balexert, 7-9 1219 Geneva - Switzerland Tel: + 41 22 799 07 00 Fax: + 41 22 799 07 01 E-mail : [email protected] CONTENTS CONTENTS ....................................................................................................................................1 PROFILE SUMMARY..................................................................................................................5 ALGERIA: SLOW IDP RETURN TO RURAL AREAS ..............................................................................5 CAUSES AND BACKGROUND OF DISPLACEMENT.........................................................10 BACKGROUND................................................................................................................................10 CONFLICT IN ALGERIA ESCALATED TO CIVIL WAR BETWEEN 1992 AND 1998 (2000-2003) ..........10 AN ESTIMATED 27,000 ARMED GUERILLAS WERE ACTIVE DURING THE HEIGHT OF THE CONFLICT - THE ARMY ESTIMATED THAT THEY WERE REDUCED TO SOME 700 AS OF THE END OF 2002 (2002- 2003):..............................................................................................................................................11 -

Algérie (République Algérienne Démocratique Et Populaire)

Algérie (République algérienne démocratique et populaire) I. Dispositions relatives à la transmission des actes Cadre juridique : Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien (Décret n°62-1020 portant publication des Protocoles, Conventions et Accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien – Journal officiel du 30 août 1962) Le protocole prévoit un mode de transmission principal (article 21) : L’autorité française compétente (l’huissier de justice ou le greffe lorsqu’il est compétent), transmet sa demande au moyen du formulaire de transmission, accompagné de l’acte à notifier, directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Le protocole prévoit des modes de transmission alternatifs (articles 21 et 25) : - Notification par voie consulaire directe par les agents consulaires ou diplomatiques français aux ressortissants français (article 21 alinéa 2). L’acte est alors remis au parquet français territorialement compétent pour transmission au Ministère de la Justice (Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile) au moyen du formulaire de transmission. - Faculté pour les intéressés résidant sur le territoire français de faire effectuer directement, par les soins des officiers ministériels algériens, des significations ou remises d’actes aux personnes résidant en Algérie (article 25). *** IMPORTANT : • Les dispositions du Protocole judiciaire précité ne prévoient pas de possibilité de no- tification d’acte par voie postale directement à son destinataire en Algérie. • Les dispositions du Protocole judiciaire précité n’exigent pas de traduction des actes transmis aux fins de notification.