Cadernos De Museologia Nº 28 – 2007 191

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Niger Valley Development Programme Summary of the Updated Environmental and Social Impact Assessment

Kandadji Ecosystems Regeneration and Niger Valley Development Programme Summary of the Updated Environmental and Social Impact Assessment Language: English Original: French AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT TO SUPPORT THE KANDADJI ECOSYSTEMS REGENERATION AND NIGER VALLEY DEVELOPMENT PROGRAMME (P_KRESMIN) COUNTRY: NIGER SUMMARY OF THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Mohamed Aly BABAH Team Leader RDGW2/BBFO 6107 Principal Irrigation Engineer Aimée BELLA-CORBIN Chief Expert, Environmental and Social SNSC 3206 Protection Expert Nathalie G. GAHUNGA RDGW.2 3381 Chief Gender Expert Gisèle BELEM, Senior Expert, Environmental and Social SNSC 4597 Protection Team Members Parfaite KOFFI SNSC Consulting Environmentalist Rokhayatou SARR SAMB Project Team SNFI.1 4365 Procurement Expert Eric NGODE SNFI.2 Financial Management Expert Thomas Akoetivi KOUBLENOU RDGW.2 Consulting Agroeconomist Sector Manager e Patrick AGBOMA AHAI.2 1540 Sector Director Martin FREGENE AHAI 5586 Regional Director Marie Laure. AKIN-OLUGBADE RDWG 7778 Country Manager Nouridine KANE-DIA CONE 3344 Manager, Regional Mouldi TARHOUNI RDGW.2 2235 Agricultural Division Page 1 Kandadji Ecosystems Regeneration and Niger Valley Development Programme Summary of the Updated Environmental and Social Impact Assessment SUMMARY OF THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Project Name : Project to Support the Kandadji Ecosystems SAP Code: P-NE-AA0-020 Regeneration and Niger Valley Development Programme Country : NIGER Category : 1 Department : RDGW Division : RDGW.2 1. INTRODUCTION Almost entirely located in the Sahel-Saharan zone, the Republic of Niger is characterised by very low annual rainfall and long dry spells. The western part of country is traversed by the Niger River, which is Niger’s most important surface water resource. -

NIGER: Carte Administrative NIGER - Carte Administrative

NIGER - Carte Administrative NIGER: Carte administrative Awbari (Ubari) Madrusah Légende DJANET Tajarhi /" Capital Illizi Murzuq L I B Y E !. Chef lieu de région ! Chef lieu de département Frontières Route Principale Adrar Route secondaire A L G É R I E Fleuve Niger Tamanghasset Lit du lac Tchad Régions Agadez Timbuktu Borkou-Ennedi-Tibesti Diffa BARDAI-ZOUGRA(MIL) Dosso Maradi Niamey ZOUAR TESSALIT Tahoua Assamaka Tillabery Zinder IN GUEZZAM Kidal IFEROUANE DIRKOU ARLIT ! BILMA ! Timbuktu KIDAL GOUGARAM FACHI DANNAT TIMIA M A L I 0 100 200 300 kms TABELOT TCHIROZERINE N I G E R ! Map Doc Name: AGADEZ OCHA_SitMap_Niger !. GLIDE Number: 16032013 TASSARA INGALL Creation Date: 31 Août 2013 Projection/Datum: GCS/WGS 84 Gao Web Resources: www.unocha..org/niger GAO Nominal Scale at A3 paper size: 1: 5 000 000 TILLIA TCHINTABARADEN MENAKA ! Map data source(s): Timbuktu TAMAYA RENACOM, ARC, OCHA Niger ADARBISNAT ABALAK Disclaimers: KAOU ! TENIHIYA The designations employed and the presentation of material AKOUBOUNOU N'GOURTI I T C H A D on this map do not imply the expression of any opinion BERMO INATES TAKANAMATAFFALABARMOU TASKER whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations BANIBANGOU AZEY GADABEDJI TANOUT concerning the legal status of any country, territory, city or area ABALA MAIDAGI TAHOUA Mopti ! or of its authorities, or concerning the delimitation of its YATAKALA SANAM TEBARAM !. Kanem WANZERBE AYOROU BAMBAYE KEITA MANGAIZE KALFO!U AZAGORGOULA TAMBAO DOLBEL BAGAROUA TABOTAKI TARKA BANKILARE DESSA DAKORO TAGRISS OLLELEWA -

12 Flood Risk Preliminary Mapping in Niamey, Niger33

Maurizio Tiepolo31 and Sarah Braccio32 12 Flood Risk Preliminary Mapping in Niamey, Niger33 Abstract: Flood mapping is still rare in the large cities South of Sahara. The lack of information on the characteristics of floods, the orography of the sites and the recep- tors hampers its production. However, even with scant information, it is possible to create preliminary risk mapping. This tool can be used by local administrations in decision making on emergency plans or on climate change (CC) action plans. From 2010 onwards, the River Niger at Niamey (1.1 million inhabitants, 123 km2 in 2014) swelled at unseasonal times. This new river flood pattern can be linked to CC. Each flooding event affected thousands of people and homes. The steady development of areas that did not appear to be flood prone in the past is the main cause of these impacts. These areas require special measures if further impact is to be avoided in the future. This chapter presents the preliminary flood risk map of Niamey 1:20,000. The map was built up using an historic approach (flooded area derived from satellite images) and considering risk (R) as the result of hazard (H) and damage (D), R = H * D. Risk was measured according to two scenarios: medium and high probability of flooding. The inverse of the return period of river and pluvial flooding (H) and the potential damage to buildings and crops according the water depth were used. Infor- mation to measure risk components was sourced by daily rainfall and daily discharge of the River Niger from 1946 to 2014, and from high-resolution satellite images (2014). -

NIGER Food Security Outlook Update September 2011

NIGER Food Security Outlook Update September 2011 Improvement in the condition of crops with the normalization of rainfall conditions Figure 1. Estimated food security outcomes for The pick-up in rainfall activity since late July/early August has September 2011 helped normalize crop growth and development, with a large percentage of crops already entering the last stages of their growth cycle by September. In general, trends in food availability and food access are normal thanks to distributions of food aid in August and fresh crops from September harvests, which are reducing demand and market prices for grain crops. With this year’s erratic climatic conditions, two out of nine farming villages could be facing large shortfalls in crop production, 56 percent of which are concentrated in the Tillabery and Tahoua regions of the country. This could make them vulnerable to food insecurity in 2011/12. Source: FEWS NET For more information on the IPC Acute Food Insecurity Current estimates put the number of people at risk for food Reference Table, please see: www.fews.net/FoodInsecurityScale insecurity at close to three million, two-thirds of whom are Figure 2. Estimated food security outcomes for October through December 2011 from the Tillabery and Tahoua regions, which is more or less on par with the five-year average. Updated food security outlook through December 2011 After a start-of-season generally marked by lags in planting activities and a poor spatial-temporal distribution of rainfall, the crop growth phase has benefited from good rainfall conditions producing average and, in some cases, even above-average cumulative rainfall in the far eastern reaches of the farm belt, as projected in the updated seasonal outlook for July/August/September. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -

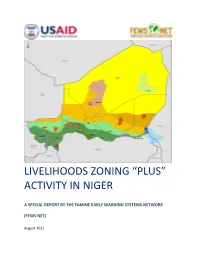

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Human Rights Watch

350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 Tel: +1-212-290-4700 Fax: +1-212-736-1300; 917-591-3452 Washington, April 9, 2021 Ministers Dr. Boubakar Hassan and Alkassoum Indattou, A frica Division Mausi Segun, Executive Director Niamey, Republic of Niger Ida Sawyer, Deputy Director Carine Kaneza Nantulya, Advocacy Director Re: Alleged abuses in Tillabéri and Tahoua regions Laetitia Bader, Horn Director Corinne Dufka, Associate Director, Sahel Dewa Mavhinga, Associate Director, Southern Africa Dear Ministers Hassan and Indattou: Lewis Mudge, Central Africa Director Otsieno Namwaya, East Africa Director Najma Abdi, Coordinator I write on behalf of Human Rights Watch, a nongovernmental human Ilaria Allegrozzi, Senior Researcher Aoife Croucher, Associate rights organization that documents and reports on abuses by states and Clémentine de Montjoye, Researcher non-state armed groups in over 100 countries. Congratulations on your Carine Dikiefu Banona, Assistant Researcher Anietie Ewang, Researcher recent appointments as Ministers of Justice and National Defense. Thomas Fessy, Senior Researcher Zenaida Machado, Senior Researcher Tanya Magaisa, Associate Oryem Nyeko, Researcher As you take up the work of your respective ministries, we wish to share Mohamed Osman, Assistant Researcher Nyagoah Tut Pur, Researcher the serious allegations of extrajudicial killings and enforced Jean-Sébastien Sépulchre, Officer Jim Wormington, Senior Researcher disappearances by armed Islamists and the government security forces in the Tillabéri and Tahoua regions that we have gathered since October A f r i c a Advisory Committee 2019 and urge you to establish an independent and impartial Joy Ngozi Ezeilo, Co-chair Joel Motley, Co-chair investigations into these apparent crimes. -

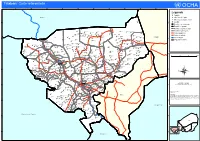

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'urgence DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 Mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'URGENCE DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E Légende ! Chef lieu du département 50km # Village à haut risque de déplacement D Village ayant connu un déplacement M A L II " Village accueillant des déplacés internes ^ Village à suivre par le monitoring de protection 10 # Limite départementale 76 #6 9# 49 # 5 8 53 48#" #42 D 75 # #" "" 65 D# 68 # #55 # 57 D#74 # 4 # 3 Limite communale #" # # 1 # #7 11 12 " 52 # # 73 64 D# 67 D# 15 # # 19 37# 72 ## # 66 69 70 # # #" 61 60 59 63 # # # Département sous état d'urgence 51 #" # # 62 D # # 20 35 50 58 #13 16 17 # 18 #" #"54 INATES 71 # 34 D # " 77 Banibangou # # N # " 41 N " Limite internationale #43 # BANIBANGOU ! " 0 44 45 14 0 ' 56 " #" #" # ' 0 40 D# 0 ° " 47 BANIBANGOU SANAM ° 5 24 21 38 39 5 1 # #33 D# Abala 1 # 30 46 D#" #" D# #" ABALA ! # ## 26 36 ABALA # 29 25#" 31 22 #27 93 32 ^ # 94^95 23 #28 GOROUAL ^ ^96 98 Ayorou TONDIKIWINDI 84 103 ^ ^^ ! ^^ 97 AYOROUAYOROU 83 99 92 100 ^ ^ Ayorou ANZOUROU ^102 Bankilare DINGAZIBANDA KOURFEYE-FILINGUE ! ^91 DESSA 86 BANKILARE 82 ^ BANKILARE OUALLAM ^ 85 BIBIYERGOU 1 Miel 26 Agamsourgou 51 Tagdounatt 76 Inzouett 101 Petelkole ^ MEHANA 88 2 Miel Cimint 27 Tinfagatt 52 Inassarara 77 Tilloa 102 Dolbel 79 SAKOIRA Filingue ^ ^ Ouallam 3 Tigueze Fan Raoufi 28 Tinagangan 53!Imbouga 78 Bouppo 103 Gorouol 80 TILLABERI ! 4 Tiguezefan Issa 29 Yassane Nomade 54 Tamagaste 79 Lemdou ^ ^81 SINDER OUALLAM 5 Tiguezefantabre 30 Alewayane 55 Inates 80 Tinawass 90 KOKOROU -

Ref Tillaberi A1.Pdf

Tillabéri: Carte référentielle 0°0'0" 0°30'0"E 1°0'0"E 1°30'0"E 2°0'0"E 2°30'0"E 3°0'0"E 3°30'0"E 4°0'0"E 4°30'0"E Légende !^! Capitale M a l i !! Chef lieu de région ! Chef lieu de département N N " Digue Diga " 0 0 ' ' 0 0 3 3 Localité ° ° 5 5 1 1 Frontière internationale Frontière régionale Zongodey Frontière départementale Chinégodar Dinarha Tigézéfen Gouno Koara Chim Berkaouan Frontière communale In Tousa Tamalaoulaout Bourobouré Mihan Songalikabé Gorotyé Meriza Fandou Kiré Bissao Darey Bangou Tawey Térétéré Route goudronée Momogay Akaraouane Abala Ngaba Tahououilane Adabda Fadama Tiloa Abarey Tongo Tongo BANIBANGOU Bondaba Jakasa Route en latérite Bani Bangou Fondé Ganda Dinara Adouooui Firo ! Ouyé Asamihan N N " Tahoua " 0 Abonkor 0 ' Inates ' 0 Siwili Tuizégorou Danyan Kourfa 0 ° ° Fleuve Niger 5 Alou Agay 5 1 1 Sékiraoey Koutougou Ti-n-Gara Gollo Soumat Fadama ABALA Fartal Sanam Yassan Katamfransi ! Banikan Oualak Zérma Daré Doua I-n-Tikilatène Gawal Région de Tillabéri Yabo Goubara Gata Garbey Tamatchi Dadi Soumassou Sanam Tiam Bangou Kabé Kaina Sama Samé Ouèlla Sabon Gari Yatakala Mangaizé-Keina Moudouk Akwara Bada Ayerou Tonkosom Amagay Kassi Gourou Bossé Bangou Oussa Kaourakéri Damarké Bouriadjé Ouanzerbé Bara Tondikwindi Mogodyougou Gorou Alkonghi Gaya AYOROU Boni Gosso Gorouol ! Foïma Makani Boga Fanfara Bonkwari Tongorso Golbégui Tondikoiré Adjigidi Kouka Goubé Boukari Koyré Toumkous Mindoli Eskimit Douna Mangaïzé Sabaré Kouroufa Aliam Dongha Taroum Fégana Kabé Jigouna Téguey Gober Gorou Dambangiro Toudouni Kandadji Sassono -

July, 1984 USAID, Niamey NIGER IRRIGATION SUBSECTOR

NIGER IRRIGATION SUBSECTOR ASSESSMENT VOLUME ONE MAIN REPORT July, 1984 Glenn Anders, Irrigation Engineer USAID, Niamey Walter Firestone, Agronomist Michael Gould, Environmental Specialist Emile Malek, Public Health Specialist Emmy Simmons, arming Systems Economist Malcolm Versel, Vegetable Marketing Teresa Ware, Institutional Analyst Tom Zalla, Team Leader NIGER IRRIGATION SUB-SECTOR A.SSESSMENT Table of Contents Paae EXECUTIV.E S==",R L.. .......... i i. INTRODU2 0N...... ................. II. GOVERNMENT AND DONOR ACTIVITIES RELATED TO IRRIGATED AGRICULTURE ...... ........... 2 A. Government of Niger Institutions ....... 2 1, Ministrv of Rqal Development (MDR) . 2 2. Ministry of Hydrology and the Environment (AHE) ........... 3 3. Ministry of Higher Education and Research (MESR) ...... ............ 4 B. Donor Activities ....... ............. 4 III. IRRIGATION SYSTEMS IN NIGER .... ........ 5 A. Jointly Managed River Pumping Systems . 6 B. Jointly Managed Surface Dam Systems . 6 C. Jointly Managed Ground Water Pumping Systems ........................ 7 D. Individual Managed Micro-Irrigation Systems ......... ................. 7 IV. ENGINEERING ASPECTS OF IRRIGATED AGRICULTURE IN NIGER .......... .................. 8 A. Factors Influencing Development Costs . 9 1. Topography ........ ............... 9 2. Design Standards... ............ 11 3. Competition ..... .............. 12 4. Risk and Uncertainty... .......... .. 12 B. Water Supply and Management Problems. 13 C. System Maintenance. ............... 14 D. Feasibility of Promoting -

Stratégie De Développement Rural

République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP.