Hugo Mangeront-Ils ? Édition D’Arnaud Laster

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Conference Programme Guernsey 28-30 June 2019 Organised by the Victor Hugo in Guernsey Society

IN GUERNSEY CONFERENCE 2019 Conference Programme Guernsey 28-30 June 2019 Organised by The Victor Hugo in Guernsey Society Supported by the Guernsey Arts André Gill illustration for L’Eclipse, 25 April 1869, from the Gérard Pouchain collection. from the Gérard Pouchain April 1869, 25 L’Eclipse, André Gill illustration for Commission About The Victor Hugo In Guernsey Society Welcome from The Victor Hugo In Guernsey Society Victor Hugo wrote many of his greatest works on The Victor Hugo in Guernsey Society welcomes you to its 3rd In~ a letter to his publisher, Lacroix, in December the island of Guernsey, a small British dependency Victor Hugo in Guernsey conference. This weekend in the 1868, after he had announced the publication of 20 miles off the coast of France. Hugo was in exile, but island of Hugo’s exile will focus on the novel Hugo published a new work by Hugo which he characterised as a Roman despite his grief for his family and his homeland he was 150 years ago in 1869, L’Homme qui rit, (The Man who Laughs), historique, the famous novelist wrote: inspired by the beauty of the rocky landscape and seas written on Guernsey and set in England. Our sister island of “When I paint history I make my historical characters that surrounded him to produce magnificent novels – Alderney plays a pivotal part in the narrative, and even our old do only what they have done or could do, their characters including Les Misérables, and Les Travailleurs de la mer – Norman law finds its way into the text. -

By Victor Hugo P

BRUSSELS COMMEMORATES 150 YEARS of ‘LES MISÉRABLES’ SIZED FOR VICTOR HUGO PRESS KIT CONTENTS Brussels commemorates 150 years of ‘Les Misérables’ by Victor Hugo p. 3 On the programme p. 4 Speech by the Ambassador of France in Belgium p. 5 I. Les Misérables, Victor Hugo and Brussels: a strong connection p. 6 II. Walk : in the footsteps of Victor Hugo p. 8 III. Book : In the footsteps of Victor Hugo between Brussels and Paris p. 12 IV. Brusselicious, gastronomic banquet : les Misérables p. 13 V. Events «Les Misérables : 150th anniversary» • Gastronomy p. 15 • Exhibitions p. 15 • Conferences p. 17 • Film p. 19 • Theater p. 20 • Guided tours p. 21 Contacts p. 23 Attachment P. 24 BRUsseLS COMMEMORAtes 150 YEARS Of ‘Les MisÉRABLes’ BY ViCTOR HUGO LES MISÉRABLES IS ONE OF THE GREATEST CLASSICS OF WORLD LITERATURE. THE MASTERPIECE BY VICTOR HUGO ALSO REMAINS VERY POPULAR THANKS TO THE MUSICAL VERSION AND THE MANY MOVIES. Over thirty films have been made of ‘Les Miserables’ and Tom Hooper (The King’s Speech) is currently shooting a new version with a top cast. In March, it is exactly 150 years since ‘Les Misérables’ by Victor Hugo was published. Not in Paris as is often assumed, but in Brussels. The first theatrical performance of ‘Les Misérables’, an adaptation of the book by his son Charles, also took place in Brussels. In addition to these two premieres of ‘Les Misérables’, Brussels played a crucial role in Victor Hugo’s life and his career as a writer and thinker. Closely related to Hugo’s connection with Brussels is also his call for a United States of Europe. -

Les Mis Education Background.Indd

ABOUT VICTOR HUGO Victor was an excellent student who During the next 15 years he excelled in mathematics, physics, produced six plays, four volumes philosophy, French literature, Latin, of verse, and the romantic historical and Greek. He won fi rst place in a novel The Hunchback of Notre national poetry contest when he was 17. Dame, establishing his reputation as As a teenager, he fell in love with the greatest writer in France. a neighbour’s daughter, Adele Foucher. However, his mother In 1831, Adele Hugo became discouraged the romance, believing romantically involved with a well that her son should marry into a known critic and good friend of fi ner family. When his mother died Victor’s named Sainte-Beuve. Victor in 1821, Victor refused to accept became involved with the actress fi nancial help from his father. He Juliette Drouet, who became his lived in abject poverty for a year, but mistress in 1833. Supported by a then won a pension of 1,000 francs small pension from Hugo, Drouet a year from Louis XVIII for his fi rst became his unpaid secretary and volume of verse. Barely out of his travelling companion for the next teens, Hugo became a hero to the fi fty years. common people as well as a favourite of heads of state. Throughout his After losing one of his daughters lifetime, he played a major role in in a drowning accident and VICTOR HUGO’S enormously France’s political evolution from experiencing the failure of his successful career covered most of dictatorship to democracy. -

{PDF EPUB} Victor Hugo a Biography by Graham Robb Victor Hugo: a Biography by Graham Robb

Read Ebook {PDF EPUB} Victor Hugo A Biography by Graham Robb Victor Hugo: A Biography by Graham Robb. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. What can I do to prevent this in the future? If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. Cloudflare Ray ID: 660f473f4e222c3e • Your IP : 116.202.236.252 • Performance & security by Cloudflare. Victor Hugo. A biography of Victor Hugo, discussing the man and his work. Hugo is the author of "Les Miserables" and the creator of the Hunchback of Notre Dame. He came to symbolize the revolution in French literature which overthrew the structures of classicism for the Romanticism of the late-19th century. "synopsis" may belong to another edition of this title. Like Proust, his fellow countryman, Victor Hugo is a writer whose works are discussed more often than they are actually read. Perhaps we had Les Misérables force-fed to us in school, or saw one of the many film versions of his novel The Hunchback of Notre Dame , but of his many other works of prose, poetry and drama, most modern readers are ignorant--as they are of the details of Hugo's life. -

Pyrénées Ou Le Voyage De L’Été 1843

DOSSIER DE PRESSE PYRÉNÉES OU LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843 DE VICTOR HUGO MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION SYLVIE BLOTNIKAS AVEC JULIEN ROCHEFORT Licence n°1-1043779 Licence THÉÂTRE CLASSIQUE PRÉSENTÉ PAR DU 24 AOÛT AU 8 OCTOBRE À 19H DU MARDI AU SAMEDI 53 RUERUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 75006 75006 PARIS. PARIS. RÉSERVATIONS RÉSERVATIONS : : 01 01 45 45 44 44 57 57 34 34 ET ET SUR SUR WWW.LUCERNAIRE.FR DANS LES PAS D’UN GÉNIE DE LA LITTÉRATURE CONTACT PRESSE : Marie-Hélène Brian 01 42 81 35 23 / 06 81 87 70 81 [email protected] THÉÂTRE CLASSIQUE PYRÉNÉES OU LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843 DE VICTOR HUGO ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE SYLVIE BLOTNIKAS AVEC JULIEN ROCHEFORT LUMIÈRES : LAURENT BÉAL PRODUCTION : LA PETITE COMPAGNIE CORÉALISATION : THÉÂTRE LUCERNAIRE, LIEU PARTENAIRE DE LA SAISON ÉGALITÉ 3 INITIÉE PAR HF ÎLE-DE-FRANCE TARIF : 26€ / + DE 65 ANS : 21€ / ÉTUDIANT, DEMANDEUR D’EMPLOI, RSA, INTERMITTENT : 16 € / - DE 26 ANS : 11€ 1H10 / DU 24 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2016 DU MARDI AU SAMEDI À 19H / CONTACT RELATIONS PUBLIQUES LUCERNAIRE : LIVIA MATIGOT [email protected] (01 42 22 66 87) DANS LES PAS D’UN GÉNIE DE LA LITTÉRATURE LE SPECTACLE Le 18 juillet 1843, Victor Hugo, qui a 41 ans, commence son traditionnel voyage d’été. Ce voyage de près de deux mois le mène de Biarritz à Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est l’occasion pour Hugo non seulement de découvrir et de s’émerveiller, mais aussi de plonger dans son passé. -

Walk 12: N Walk in the Footsteps of the Les Miserables Author Victor Hugo

Walk 12: N WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE LES MISERABLES AUTHOR VICTOR HUGO St Peter Port 2 HOURS moderate The climbs are relatively gentle to moderate 2 VICTORIA TOWER and, without stopping en route, the walk It was at the top of the tower, erected in honour takes about two hours. of a visit in 1848 by Queen Victoria and Prince Albert, that Victor Hugo wrote some verses of Victor Hugo arrived in Guernsey on 31st October La Fin de Satan (The End of Satan). Hugo and 1855 and lived in exile for 15 years. The island his mistress Juliette Drouet engraved their that Hugo came to know so well is still largely initials inside the tower. recognisable today. From Hauteville House, he had a view of Havelet Bay where he liked to 3 THE GREFFE AND THE PRISON bathe, Castle Cornet and Herm of which he The Greffe houses Guernsey’s registry office, wrote and, on a fine day, his beloved France to courts and is the heart of the islands legal where he once feared he might never return. system. Hugo signed the purchase document for Hauteville House here in 1856. Guernsey’s 1 VICTOR HUGO STATUE old prison was also in this area, where Hugo The statue is situated in the beautiful Candie intervened, in vain, to save a convicted murderer Garden. Sculpted by the Breton sculptor from being hanged. Jean Boucher and unveiled in July 1914. 4 ST PETER PORT SEAFRONT Victor Hugo landed here in October 1855 and initially stayed on the seafront, as did his two sons and mistress Juliette Drouet. -

F63d05 0451A84428bf46c6b117

Victor Hugo et ses proches Collection de Monsieur Éric Bertin Livres et documents Catalogue chronologique Avant-propos de Jean-Marc Hovasse Ce catalogue est dédié à Françoise Dreyfus, savante, discrète et généreuse catalographe qui, malgré son abondante production, a rarement vu son nom inscrit sur un catalogue. LES DESTINS DE LA VENDÉE (ET D'UNE COLLECTION) […] Vicaire était vicaire, il est pape, infaillible, Sa bibliographie est la nouvelle bible. Ainsi prophétisions-nous il y a plus d'un lustre déjà à propos d'Éric Bertin, en tête de sa désormais fameuse Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851. Contrairement à l'épigraphe de saint Jean choisie par Victor Hugo pour son premier livre, notre voix ne clamait pas dans le désert : le Syndicat de la librai- rie ancienne et moderne lui a décerné en 2014 son prestigieux Prix français de la biblio- graphie et de l'histoire du livre. Au début de la même année, le futur lauréat énumérait dans le Magazine du bibliophile (n° 110, p. 11), au nombre des “satisfactions” que lui avait apportées ce long et minutieux travail de huit années, celle “d'avoir pu constituer dans de bonnes conditions une petite bibliothèque littéraire”. Cette “petite biblio- thèque littéraire”, la voici mise en vente par Michel Bouvier, et le moins que l'on puis- se dire est qu'elle n'est pas si petite que cela : elle compte à peu près autant de numé- ros que la Chronologie, même si les deux ne se superposent évidemment pas. Il aura fallu à cet éminent bibliographe, de son aveu même, dix-huit années pour la constituer, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des dix-huit premières années du troisième millénaire, de 2000 à 2017. -

PROGRAMME Commission INTERNATIONAL WEEKEND CONFERENCE 22-24 JUNE 2018 Georges Victor-Hugo

IN GUERNSEY Supported by the Guernsey Arts PROGRAMME Commission INTERNATIONAL WEEKEND CONFERENCE 22-24 JUNE 2018 Georges Victor-Hugo Georges Victor-Hugo (1868-1925) was the son of Victor Hugo’s eldest son, Charles, and the young Alice Lehaene, an orphan who had been under the guardianship of family friend and political activist Jules Simon. Hugo doted on Georges and his sister Jeanne and after the tragic and unexpected death of their father at the age of only 44 Hugo became their guardian and played a large part in their upbringing. They are the subject of his immensely popular poetry collection, L’Art d’être grand-père (1877). Left independently wealthy by his grandfather, Georges was a genial man and a talented artist, who was fond of Guernsey and spent summer holidays here. In 1902 he published a charming memoir of Victor Hugo, My grandfather (Mon grand-père, Paris: Calmann-Lévy), which was republished in 1931 with a selection of his paintings as illustrations. Welcome from The Victor Hugo In Guernsey Society At the outbreak of WWI he signed up immediately and after a controversial stint in the Censor’s Office asked to be transferred to the front, where The Victor Hugo in Guernsey Society exists to promote and celebrate his teenaged son Jean was also serving. In 1915 Georges was awarded Victor Hugo and his link with the island of Guernsey. the Croix de Guerre for his brave conduct at the front. In 1916 his war Welcome then to our 2018 Victor Hugo in Guernsey Conference, where drawings were published in L’Illustration, where they were made much of. -

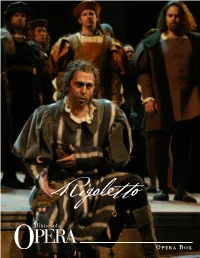

Rigoletto Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards

Opera Box Table of Contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .33 Flow Charts . .39 Giuseppe Verdi – a biography ...............................50 Catalogue of Verdi’s Operas . .52 Background Notes . .54 Victor Hugo, Francis I and Triboulet . .59 World Events in 1851 ....................................65 History of Opera ........................................66 2003 – 2004 SEASON History of Minnesota Opera, Repertoire . .77 The Standard Repertory ...................................81 Elements of Opera .......................................82 GIUSEPPE VERDI Glossary of Opera Terms ..................................86 NOVEMBER 15 – 23, 2003 Glossary of Musical Terms .................................92 Bibliography, Discography, Videography . .95 GAETANO DONIZETTI Word Search, Crossword Puzzle . .98 JANUARY 24 – FEBRUARY 1, 2004 Evaluation . .101 Acknowledgements . .102 STEPHEN SONDHEIM FEBRUARY 28 – MARCH 6, 2004 mnopera.org WOLFGANG AMADEUS MOZART MAY 15 – 23, 2004 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. See the Unit Overview for a detailed explanation. Before returning the box, please fill out the Evaluation Form at the end of the Teacher’s Guide. -

Les Miserables, All In

W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1931 Les Miserables, All in All: A Critical Study of Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel Found in Victor Hugo's "Les Miserables". Martha Virginia Sleet College of William and Mary Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the French and Francophone Literature Commons Recommended Citation Sleet, Martha Virginia, "Les Miserables, All in All: A Critical Study of Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel Found in Victor Hugo's "Les Miserables"." (1931). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1593092138. https://dx.doi.org/doi:10.21220/m2-as9f-mf67 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. LES MIS2JRABLES, ALL IN ALL A Critical Study of* Elements of the Romantic, the Realistic, the Psychological and the Historical Novel found in Victor Hugo*s nLes Mis^rables11 by Martha Virginia Sleet 3 SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF COLLEGE OF WILLIAM AND MARY for the degree PIASTER OF ARTS 1931 4 I K D E X Pages FOREWORD 5 INTRODUCTION 6 Goal of thesis and brief survey of the life and achievements of Victor Hugo ROMANTICISM IN ,fLES MISERABLES" 13 Definition of romanticism and illustrations of romanticism in "Les MIs4rablesn REALISM IN "LES MISERABLES’1 32 Definition of realism. -

Victor Hugo (1802-1885)

Victor Hugo (1802-1885) 1 Biographie ictor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son enfance s’écoula dans la maison des Feuillantines, qu’il a chantée dans ses vers célèbres, à l’exception de Vl’année 1811 qu’il passa à Madrid où Mme Hugo, avec ses trois enfants, a rejoint son mari promu général en avril 1809. Fin mars 1812 et jusqu’à fin décembre 1813, la vie reprit aux Feuillantines. La vocation du jeune Victor s’affirma vite. En 1816, il note : «Je veux être Chateaubriand ou rien» ; en 1819, il fut couronné par l’Académie des Jeux Floraux et fonda, avec ses frères Adel et Eugène, le Conservateur littéraire qui durera jusqu’en mars 1821. Il a écrit son premier roman Bug-Jargal, publié en 1826, dont le sujet est une révolte des Noirs à Saint- Domingue. En 1820, il reçoit une gratification du roi Louis XVIII pour son Ode sur la mort du duc de Berry - Odes et Ballades. En 1821, il perd sa mère et se remarie peu après. ‘’Victor Hugo : Conscience et combat’’, Nature et poésie, http://www.nature-et-poesie.fr/fr/reperes/articletype/articleview/articleId/49.aspx 120319 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud 1 1822 marqua son véritable début dans la vie comme dans la carrière des lettres. Le 8 juin, il publia son premier recueil poétique : Odes et poésies diverses - Odes et ballades - et, en octobre, il épousa son amie d’enfance, Adèle Foucher. Viennent ensuite un roman, Han d’Islande (1823), Nouvelles odes (1824), Bug-Jargal (1826), Odes et ballades (1826), recueil complet des premières poésies, le drame de Cromwell (1827). -

Victor Hugo Pdf

FREE VICTOR HUGO PDF Graham Robb | 704 pages | 09 Oct 1998 | Pan MacMillan | 9780330371452 | English | London, United Kingdom Victor Hugo - Quotes, Books & Les Miserables - Biography The French author Victor Hugo, is regarded by many as the Victor Hugo poet of French romanticism a style in the s that emphasized a free form of writing and Victor Hugo strong emotions, experiences of common people, and imaginative expressions and passion. He is known for producing large amounts of work, the ability to easily write poetry or novels, and his incredible vision. Hugo's mother had a special friendship with General Victor Fanneau Lahorie, who became an enemy of the French government. She let him Victor Hugo in their house, and it was during this time he became a teacher for the Hugo boys. The boys frequently traveled to see their Victor Hugo and these trips caused breaks in their Victor Hugo. As a young boy, Hugo showed an interest in writing poetry. When he was twelve years old, Victor and his brothers were sent to school at the Pension Cordier. There they studied the sciences and Victor Hugo their leisure time writing poetry and plays. Victor's reputation as a poet developed early in Victor Hugo life, and he received a royal salary in The couple later had four children. Their apartment in Victor Hugo became the meeting place for the ambitious writers of the Romantic Movement. All were young writers who were beginning to break with neoclassicism a style of writing that was based on the styles of ancient Greece and Rome in which logical, clear, and Victor Hugo writing was valued.