Côte D'ivoire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

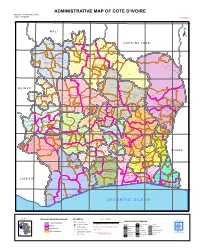

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Annuaire Statistique D'état Civil 2018

1 2 3 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2018 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MIS/DEPSE - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE MIS/DGAT - Roland César GOGO MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI - Simon Pierre ASSAMOI MJDH/DECA - Rigobert ZEBA - Kouakou Charles-Elie YAO MIS/ONECI - Amone KOUDOUGNON Epse DJAGOURI MSHP/DIIS - Daouda KONE MSHP/DCPEV - Moro Janus AHI SOUS-PREFECTURE DE - Affoué Jeannette KOUAKOU Epse GUEI JACQUEVILLE SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Hermann TANO MPD/INS - Massoma BAKAYOKO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU - Brahima TOURE MPD/ONP - Bouangama Didier SEMON INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO - Cicacy Kwam Belhom N’GORAN UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI 1 2 PREFACE Dans sa marche vers le développement, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Plan National de Développement (PND) 2016-2020 dont l’une des actions prioritaires demeure la réforme du système de l’état civil. A ce titre, le Gouvernement ivoirien a pris deux (02) lois portant sur l’état civil : la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. La Côte d’Ivoire attache du prix à l’enregistrement des faits d’état civil pour la promotion des droits des individus, la bonne gouvernance et la planification du développement. -

Liste Des Candidats Et Suppleants Rhdp

ELECTIONS LEGISLATIVES 2021: LISTE DES CANDIDATS ET SUPPLEANTS RHDP Nbre Régions Départements N°cir DESIGNATIONS NOMS DES CANDIDATS TITULAIRES NOMS DES CANDIDATS SUPPLEANTS siège ABOUDE, ATTOBROU, GUESSIGUIE, GRAND-MORIÉ, LOVIGUIE, ORESS- 001 1 YAPI JACQUES N'CHO EPIE TIMOTHE KROBOU, COMMUNES ET SOUS- PRÉF, AGBOE S- PREFECTURES 002 1 AGBOVILLE COMMUNE ADAMA BICTOGO ABOU ANE MARIE Agboville 003 1 AZAGUIE COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE ALAIN EKISSI YAPO N'CHO JUSTE BAUDOIN 004 1 ANANGUIE, CECHI ET RUBINO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES KOUASSI MARIE VIRGINIE DESSI DESSI AGNEBY TIASSA Sikensi 005 1 GOMON ET SIKENSI, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES EMMANUEL EDIMA N'GUESSAN N'DRI GNANGRA IGNACE 006 1 GBOLOUVILLE ET N'DOUCI, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES KANGBE YAYORO CHARLES LOPEZ KACOU N'GUESSAN INNOCENT Tiassalé 007 1 MOROKRO ET TIASSALE, COMMUNES ET S-PREFECTURES BONI TANO N'GUESSAN NOELLE epse EKPONON SANOGO DRAMANE ALPHA Taabo 008 1 PACOBO ET TAABO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES KOUASSI N'GUESSAN ALFRED KOUAME KOMENAN BERTIN BOOKO, BOROTOU, MAHANDOUGOU ET NIOKOSSO, COM ET SOUS- 009 1 DIOMANDE LASSINA DOSSO ABDOULAYE PREFECTURE Koro 010 1 KORO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE BAKAYOKO ABDOUL DAMANE BAYOKO MOUSSA GBELO, GOUEKAN, KOONAN, OUANINOU, SABOUDOUGOU ET SANTA, BAFING Ouaninou 011 1 MAMADOU SANOGO DOSSO YOUSSOUF COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES DIOMAN, FOUNGBESSO ET GUINTEGUELA, COMMUNES ET SOUS- 012 1 KONE MAMADOU DIOMANDE MASSE PREFECTURES, TOUBA, SOUS PREFECTURE Touba 013 1 TOUBA, COMMUNE MOUSSA SANOGO SAKO MAMADOU Page 1 de 17 Nbre Régions Départements -

Cote D'ivoire-Programme De Renforcement Des Ouvrages Du

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES --------------------------------- PLAN CADRE DE REINSTALLATION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ET D’ACCES A L ’ELECTRICITE (PROSER) DE 253 LOCALITES DANS LES REGIONS DU BAFING, DU BERE, DU WORODOUGOU, DU CAVALLY, DU GUEMON ET DU TONKPI RAPPORT FINAL Octobre 2019 CONSULTING SECURITE INDUSTRIELLE Angré 8ème Tranche, Immeuble ELVIRA Tél :22 52 56 38/ Cel :08 79 54 29 [email protected] Plan Cadre de Réinstallation du Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi TABLE DES MATIERES LISTE DES ACRONYMES VIII LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES PHOTOS XI LISTE DES FIGURES XII DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT XIII RESUME EXECUTIF XVII 1 INTRODUCTION 1 1.1 Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 1 1.1.1 Situation de l’électrification rurale en Côte d’Ivoire 1 1.1.2 Justification du plan cadre de réinstallation 1 1.2 Objectifs du PCR 2 1.3 Approche méthodologique utilisée 3 1.3.1 Cadre d’élaboration du PCR 3 1.3.2 Revue documentaire 3 1.3.3 Visites de terrain et entretiens 3 1.4 Contenu et structuration du PCR 5 2 DESCRIPTION DU PROJET 7 2.1 Objectifs -

Rapport De La Cellule De Production

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES -------------------------------------- -------------------------------------- PROJET DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ELECTRIQUE ET D’ACCES A L’ELECTRICITE (PROSER) – PHASE 1 : ELECTRIFICATION RURALE DE 1 088 LOCALITES -------------------------------------- Lot 01 : Electrification Rurale de 253 localités dans les régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi -------------------------------------- PLAN CADRE DE REINSTALLATION (PCR) RAPPORT FINAL -- Octobre 2019 -- Plan Cadre de Réinstallation du Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi TABLE DES MATIERES LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES VIII LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES PHOTOS XI LISTE DES FIGURES XII DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT XIII RESUME EXECUTIF XVII 1 INTRODUCTION 1 1.1 Programme de Renforcement des Ouvrages du Système Electrique et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 1 1.1.1 Situation de l’électrification rurale en Côte d’Ivoire 1 1.1.2 Justification du plan cadre de réinstallation 1 1.2 Objectifs du PCR 2 1.3 Approche méthodologique utilisée 3 1.3.1 Cadre d’élaboration du PCR 3 1.3.2 Revue documentaire 3 1.3.3 Visites -

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte

Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

Côte D'ivoire Tél (225) 22 44 64 10 - Fax (225) 22 44 28 86 E-Mail : [email protected] / [email protected]

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE _____________ Union- Discipline- Travail CÔTE D’IVOIRE RAPPORT PAYS « ETAT DE LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE ET DE LA GESTION DES INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES DE REFERENCE » BUREAU NATIONAL D’ETUDES TECHNIQUES ET DE DEVELOPPEMENT CENTRE DE CARTOGRAPHIE ET DE TELEDETECTION Département du BNETD Angle Avenue Jacques AKA et Rue Sainte MARIE, Abidjan - Cocody 01 BP 3862 Abidjan 01 - République de Côte d'Ivoire Tél (225) 22 44 64 10 - Fax (225) 22 44 28 86 E-mail : [email protected] / [email protected] JUILLET 2012 SOMMAIRE I.- INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 3 II.- MANDAT DU CENTRE DE CARTOGRAPHIE ET DE TELEDETECTION (CCT) .................................. 3 A. – Rappel historique .................................................................................................................................................... 3 B. – Missions ................................................................................................................................................................... 4 C. – Domaines d’activités .............................................................................................................................................. 4 D. – Ressources humaines ............................................................................................................................................ 4 III.- PROBLEMATIQUE DE LA GEO-INFORMATION EN COTE D’IVOIRE ............................................... -

Annuaire Des Statistiques D'etat Civil 2015

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE DES STATI STIQUES D'ETAT CIVIL 2015 SEPTEMBRE 2016 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE DES STATISTIQUES D'ETAT CIVIL 2015 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MEMIS/DEPSE : YAPI Amoncou Fidel TANO Gnanmien Raoul Hermann Mme ALLOU née OHOUSSOU Néfertiti Mme GANNON née GNAHORE Ange-Lydie GOUE Rosine Prisca KOFFI Christian Anselme MEMIS/DGAT : ZEHI Eva Irié MEMIS/DGDDL : GOGONE Bi Botty Maxime MEMIS/DITT : OTCHIERE N’Kpéma Charles ONI : Mme DJAGOURI née KOUDOUGNON Amone KOUAKOU Yao Alexis Thierry DPPEIS : KONE Daouda INS : BAKAYOKO Massoma GNANZOU N’Guethas Sylvie K. ONP : KOUASSI Ludovic SERY Né Joël COORDINATION SNU : Emmanuelle PARIS-COHEN SECRETARIAT TECHNIQUE PBF GUEU Bertrand UNFPA : N'DA Constant UNICEF : SIGUI Mokie Hyacinthe UNHCR : DJAHA Konan Francis INTELLIGENCE MULTIMEDIA : YAO Gnekpié Florent 1 PREFACE La Côte d’Ivoire poursuit son chemin vers la consolidation de la paix et le développement, tout en accordant une attention particulière aux questions de l’identité. C’est pourquoi, la réforme de l’état civil figure parmi les priorités du Plan National de Développement (PND 2016-2020). En effet, la problématique d’enregistrement des faits d’état civil est au cœur des préoccupations et continue de constituer une demande sociale. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2012, 35 % des enfants de moins de 5 ans ne sont pas encore déclarés à l’état civil. -

Le Ministre Des Eaux Et Forets

- MINISTERE DES EAUX ET FORETS REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail ARkETE ~ n4 0 Zl/MINEFIDGEFIDPIF du 2 6 MARS 2013 Portant renforcement des mesures d'interdiction d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie au-dessus du Sème parallèle ....{ , LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS, Vu la Constitution; Vu la loi N' 65-425 du 20 décembre 1965 portant code forestier; Vu l'ordonnance W66-626 du 31 décembre 1966 portant fixation du montant des redevances forestières en matière d'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie et instituant une taxe de reboisement ; Vu le décret N' 78-231 du 15 mars 1978, fixant les modalités de gestion du domaine forestier de l'Etat; Vu le décret N' 82-70 du 13 janvier 1982 fixant les conditions d'approvisionnement en bois des industries locales et d'exportation de bois et de produits ligneux; Vu le décret N'90-503 du 2 juin 1990 relatif à la transformation et à l'exportation des bois en grumes et débités; Vu le décret N' 94-368 du 1" juil let 1994 modifiant le décret N' 66-421 du 15 septembre 1966 réglementant l'exploitation des bois d'œuvre et d'ébénisterie, de service, de feu et à charbon ; f Vu le décret N' 2011- 263 du 28 Septembre 2011 portant organisation du territoire national en Districts et en Régions; Vu le décret N"2012-40 du 20 janvier 2012 modifiant le décret N'2011 -402 du 16 novembre 201 1 portant organisation du Ministère des Eau x et Forêts ; Vu le décret 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attribution des membres du Gouvernement; Vu le décret N' 2012- 11 18 du 21 novembre -

DECRETE Article 1 : La Circonscription Électorale Constitue Le Référentiel Territorial De L'élection Des Députés À L'assemblée Nationale

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail DECRET N° 2011-264 DU 28 SEPTEMBRE 2011 PORTANT DETERMINATION DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LA LEGISLATURE 2011-2016 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 01 août 2000 portant Code Electoral; Vu la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n02001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEl) telle que modifiée par les Décisions du Président de la République n02005-06/PR du 15 juillet 2005 et n02005-11 du 29 août 2005 relatives à la la Commission Electorale Indépendante; Vu la loi n° 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des Départements, des Préfectures et Sous-préfectures ; Vu la loi n° 69-241 du 9 juin 1969 portant découpage administratif de la République de Côte d'Ivoire; Vu l'ordonnance n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d'ajustements au code électoral pour les élections de sortie de crise; Vu l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au Code Electoral pour les élections de sortie de crise ; Vu l'ordonnance n° 2011-224 du 16 septembre 2011 fixant le nombre de sièges de Députés à l'Assemblée Nationale; Vu le décret n° 2010-01 du 04 décembre 2010 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2011-101 du 01 juin 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2011-118 du 22 juin 2011 portant attributions des Membres du Gouvernement, Le Conseil des Ministres entendu DECRETE Article 1 : La circonscription électorale constitue le référentiel territorial de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale.