Analisi Conoscitiva

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Presentazione Standard Di Powerpoint

BIKE-TOUR PER VIVERE LA CULTURA «LENTAMENTE» WORKSHOP DI PRESENTAZIONE Centro S. Elisabetta, CAMPUS, Università di Parma, Parco Area delle Scienze 95, 43124 PARMA 26 febbraio 2020 14.30-15.00 Registrazione 15.00-15.05 Benvenuto: Andrea Mozzarelli, Presidente FIAB-PARMA Bicinsieme-APS 15.05-15.10 Paolo Martelli, Pro-Rettore Vicario, Università di Parma 15.10-15.15 Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Comune di Parma 15.15-15.20 Francesca Velani, Coordinatrice Programma Parma2020 15.20-15.25 Natalia Maramotti, Presidente Destinazione Emilia 15.25-15.45 Giulietta Pagliaccio, vice Presidente Nazionale FIAB “Il Cicloturismo in Italia” 15.45-16.05 Alessandro Meggiato, Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, Regione Emilia-Romagna “La mobilità ciclistica in Regione Emilia-Romagna” 16.05-16.25 Andrea Mozzarelli, FIAB-PARMA Bicinsieme-APS “PedalArt Parma2020: il Progetto, la Rete, la Realizzazione” 16.25-17.00 Coffee break 17.00-17.20 Ilaria Di Cocco, Segretariato MiBACT Emilia-Romagna “PedalArt: il sito - Tourer/Itinerari” 17.20-17.30 Renato Tegoni, ELIOFOTOTECNICABARBIERI “PedalArt: segnali e cartina” 17.30-17.40 Chiara Spaggiari, Infomobility “PedalArt e Cicletteria” 17.40-18.30 Interventi di Comuni che hanno patrocinato e collaborano al progetto, e di associazioni/aziende/operatori partner del progetto. 18.30 Conclusioni BIKE-TOUR PER PARMA2020 www.tourer.it/itinerari www.andiamoinbici.it info: [email protected] 01.03 PR0: Parma, arte cultura, umanità 08.03 PR8: Le Pievi romaniche -

Allegato Schema Di Accordo Di Programma Per Lo

ALLEGATO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “STORIA DELLA MAFIA DAL XIX SECOLO AD OGGI, TRA CONTINUITA’ E TRASFORMAZIONE – PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ARTICOLO 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E SUCC.MOD. TRA La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente E Il Comune di Sorbolo Mezzani PR, C.F. 02888920341 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” ed, in particolare: • l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro: - al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive; b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani; c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione; d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio. -

Public Perceptions on Non-Pharmaceutical Interventions for West Nile Virus Infections: a Survey from an Endemic Area in Northern Italy

Tropical Medicine and Infectious Disease Article Public Perceptions on Non-Pharmaceutical Interventions for West Nile Virus Infections: A Survey from an Endemic Area in Northern Italy Matteo Riccò 1,* , Simona Peruzzi 2 and Federica Balzarini 3 1 Servizio di Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Via Amendola n.2, I-42122 Reggio Emilia, RE, Italy 2 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche, Ospedale Civile di Guastalla, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, I-42016 Guastalla, RE, Italy; [email protected] 3 Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (P.A.A.P.S.S.), Servizio Autorizzazione e Accreditamento, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, Via Galliccioli, 4, I-24121 Bergamo, BG, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-339-2994343 Abstract: During the last decade, cases of West Nile Virus (WNV) have occurred in the Emilia Romagna Region (ERR). Even though the notification rates remain relatively low, ranging from 0.06 to 1.83 cases/100,000 inhabitants, the persistent pathogen’s circulation in settings characterized by favorable environmental characteristics suggests that WNV is becoming endemic to the Po River Valley. This study assesses knowledge, attitudes, and preventive practices toward WNV prevention among residents from 10 high-risk municipalities from the provinces of Parma and Reggio Emilia (total population: 82,317 inhabitants, census 2020). A web-based survey, based on the health Citation: Riccò, M.; Peruzzi, S.; belief model, was performed during the month of January 2021, with a convenience sampling of Balzarini, F. -

Nucleo Di Valutazione

UNIONE BASSA EST PARMENSE (Provincia di Parma) Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà, n° 1 Sede amministrativa: Sorbolo, Via del Donatore, n° 2 Telefono 0521/669611 fax 0521/669669 (C.A.P. 43058) partita iva 02192670343 PROVVEDIMENTO NR. 6 IN DATA 3 aprile 2015 OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. INTEGRAZIONE Il presidente Visto l’atto, stipulato il 23 dicembre 2009, con cui i comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani hanno costituito l’Unione bassa est parmense; Visto lo Statuto dell’Unione bassa est parmense ed, in particolare, il suo articolo 1, comma 2, il quale, confermando analoga clausola del suo atto costitutivo, ne dispone il subentro all’Unione di Sorbolo e Mezzani dall’1 gennaio 2010; Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 di attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative; Vista la Delibera di consiglio n. 25 dell’11 luglio 2012 con la quale è stata trasferita a questo unione la funzione personale da parte dei Comuni di Sorbolo, Mezzani e Colorno; Vista la convenzione stipulata il 13 luglio 2012 repertorio n. 1887, tra l’Unione Bassa Est Parmense ed i Comuni di Sorbolo, Mezzani e Colorno, avente ad oggetto il conferimento della funzione relativa all’organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale; Visto lo studio di fattibilità, approvato con deliberazione consiliare n. -

Regolamento Per L'applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (Provincia di Parma) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02.07.2020 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4 - Soggetto attivo TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria Art. 7 - Superficie degli immobili Art. 8 - Esclusioni dal tributo Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS TITOLO III – TARIFFE Art. 10 - Costo di gestione Art. 11 - Determinazione della tariffa Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo Art. 13 - Categorie di utenza Art. 14 - Scuole statali Art. 15 - Tributo giornaliero Art. 16 - Tributo provinciale 1 TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 17 - Riduzioni del tributo Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali Art. 21 - Agevolazioni Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 23 - Dichiarazione Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Art. 27 - Riscossione Art. 28 - Rimborsi e compensazione Art. 29 - Riscossione coattiva TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2020

Ufficio del territorio di PARMA Data: 28/10/2020 Ora: 12.26.25 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1 - ALTO TARO REGIONE AGRARIA N.2 - ALTO PARMA Comuni di: ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BORE, BORGO VAL DI Comuni di: BERCETO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, TARO, COMPIANO, SOLIGNANO, TORNOLO, VALMOZZOLA, VARSI PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 4000,00 SI 4000,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO 6000,00 SI 6000,00 SI BOSCO MISTO 3500,00 SI 3500,00 SI CASTAGNETO DA FRUTTO 7500,00 7500,00 CASTAGNETO DA PALERIA 6000,00 6000,00 COLTIVO ABBANDONATO 2500,00 2500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 1500,00 1500,00 INCOLTO STERILE 1000,00 1000,00 PASCOLO 3000,00 3500,00 PASCOLO CESPUGLIATO 2000,00 2000,00 PRATO 3500,00 3500,00 SEMINATIVO ARBORATO DI COLLINA 6000,00 SI 6000,00 SI SEMINATIVO ARBORATO DI 4500,00 SI 4500,00 SI MONTAGNA SEMINATIVO DI COLLINA 7000,00 6000,00 Pagina: 1 di 6 Ufficio del territorio di PARMA Data: 28/10/2020 Ora: 12.26.25 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1 - ALTO TARO REGIONE AGRARIA N.2 - ALTO PARMA Comuni di: ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BORE, BORGO VAL DI Comuni di: BERCETO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, TARO, COMPIANO, SOLIGNANO, TORNOLO, VALMOZZOLA, VARSI PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA COLTURA Valore Sup. -

MMMM Disponibilità I Grado Posti Sostegno

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - DISPONIBILITA' POSTI SOSTEGNO DENOMINAZIONE SCUOLA CLC TIPO POSTO DENOMINAZIONE POSTI O.D. POSTI O.F. + ORE O.F. COMUNE DESTINATI A DEROGHE DEROGHE e NOMINA IN posti derivanti RUOLO da part time "M.LUIGIA" - PARMA (CONV. NAZ.) AD00 EH PARMA 0 "M.LUIGIA" - PARMA (CONV. NAZ.) AD00 EH PARMA 3 "M.LUIGIA" - PARMA (CONV. NAZ.) AD00 EH PARMA 9 TRECASALI "C.A. DALLA CHIESA" AD00 EH SISSA TRECASALI 2 TRECASALI "C.A. DALLA CHIESA" AD00 EH SISSA TRECASALI 1 MONTECHIARUGOLO - "G. MARCONI" AD00 EH MONTECHIARUGOLO 2 MONTECHIARUGOLO - "G. MARCONI" AD00 EH MONTECHIARUGOLO 1 MONTECHIARUGOLO - "G. MARCONI" AD00 EH MONTECHIARUGOLO 13 COLORNO - " PIER LUIGI BELLONI" AD00 EH COLORNO 1 COLORNO - " PIER LUIGI BELLONI" AD00 EH COLORNO 1 NOCETO - "BIAGIO PELACANI" AD00 EH NOCETO 1 NOCETO - "BIAGIO PELACANI" AD00 EH NOCETO 2 NOCETO - "BIAGIO PELACANI" AD00 EH NOCETO 12 MEDESANO - "EDMONDO DE' AMICIS" AD00 EH MEDESANO 1 MEDESANO - "EDMONDO DE' AMICIS" AD00 EH MEDESANO 3 MEDESANO - "EDMONDO DE' AMICIS" AD00 EH MEDESANO 15 BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" AD00 EH BARDI 2 BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" AD00 EH BARDI 1 BARDI - "GIUSEPPE FORLINI" AD00 EH BARDI 15 BORGO VAL DI TARO-"P.V. MANARA" AD00 EH BORGO VAL DI TARO 2 BORGO VAL DI TARO-"P.V. MANARA" AD00 EH BORGO VAL DI TARO 8 FONTANELLATO - "L. PIGORINI" AD00 EH FONTANELLATO 3 FONTANELLATO - "L. PIGORINI" AD00 EH FONTANELLATO 2 SORBOLO - "LEONARDO DA VINCI" AD00 EH SORBOLO MEZZANI 3 SORBOLO - "LEONARDO DA VINCI" AD00 EH SORBOLO MEZZANI 4 SORBOLO - "LEONARDO DA VINCI" AD00 EH SORBOLO MEZZANI 17 NEVIANO DEGLI NEVIANO - "GIUSEPPE VERDI" AD00 EH ARDUINI 2 NEVIANO DEGLI NEVIANO - "GIUSEPPE VERDI" AD00 EH ARDUINI 1 NEVIANO DEGLI NEVIANO - "GIUSEPPE VERDI" AD00 EH ARDUINI 15 CORNIGLIO - "C. -

Scuola in Provincia Di Parma

La popolazione 1.1.2021 La popolazione totale Gli stranieri LA RILEVAZIONE È INSERITA NEL PROGRAMMA STATISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CHE NE HA LA TITOLARITÀ. SI RINGRAZIANO I RESPONSABILI DEL SERVIZIO STATISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DEI SERVIZI ANAGRAFICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA PER LA COLLABORAZIONE. Prosegue la crisi demografica Calo della -0,6% -383.922 persone popolazione nell’ultimo anno italiana Erano quasi 25 anni che non si Rispetto al 1.1.2020 rilevava per il nostro territorio una diminuzione della Calo della popolazione. -0,4% popolazione in Anche la popolazione Emilia Romagna dell’Italia nel suo complesso cala, per il sesto anno Rispetto al 1.1.2020 consecutivo. Allo stesso modo l’Emilia-Romagna diminuisce quest’anno dello 0,4%, anche Calo della se a partire dal 2017 è stata -0,19% -872 persone una delle poche regioni che popolazione in nell’ultimo anno ha continuato a crescere provincia di Parma Rispetto al 1.1.2020 13.460 Il bilancio 12.127 demografico e le Saldo Naturale cause del calo Saldo migratorio complessivo demografico 7.452 5.625 4.771 4.195 3.605 3.885 L’epidemia di Covid 19 ha 3.429 3.274 2.894 2.956 avuto un riflesso pesantissimo 2.561 2.178 2.317 2.2182.385 2.135 dal punto di vista 1.3571.375 demografico, non solo 943 1.120 relativamente alla mortalità, 422 come a tutti noto, ma anche sul saldo migratorio che per -841 -850 -771 -907 molti anni ha sostenuto i livelli -1.162-1.115-1.044 -977 -1.009 -1.204 -1.252 -1.545 -1.355 -1.605-1.486-1.635 -1.940 -1.675-1.644-1.911 di una popolazione con un -2.078-2.282 saldo naturale (nascite meno decessi) negativo dal 1973. -

AUSL PARMA Farmacie Aderenti Al Progetto Test Sierologici Rapidi in Farmacia

AUSL PARMA Farmacie aderenti al progetto Test sierologici rapidi in farmacia COMUNE FARMACIA INDIRIZZO BARDI Farmacia S GIOVANNI VIA CELLA N 25 BEDONIA Farmacia SANT'EUFEMIA SNC DI PIAZZA SENATORE MICHELI N 25 INFAR SRL C BUSSETO Farmacia PICCOLI VIA ROMA N 20 BUSSETO Farmacia CENTRALE VIA ROMA N 107 COLLECCHIO Farmacia DONETTI PIAZZA AVANZINI N 1 COLLECCHIO Farmacia COMUNALE I PRATI VIA PERTINI 1 COLORNO Farmacia ARNOLDI DI ROSSI DR VIA CAVOUR N 23 NICOLA COLORNO Farmacia ANTICA SIVIERO VIA MATTEOTTI N 16 CORNIGLIO Farmacia GHAJAR BAIGI DOTT. VIA GIOVANNI RUSTICI N. 12 AMIN CORNIGLIO Farmacia FARM GHIARE DI STRADA VAL PARMA -VESTOLA N CORNIGLIO 122 FELEGARA Farmacia PIAZZA VIA REPUBBLICA N 17 FELINO Farmacia BRACCHI VIA CARDUCCI N 11/A FIDENZA Farmacia FARMACIE MALCHIODI PIAZZA GARIBALDI N 42 DR. PAOLO E C. S.A.S FIDENZA Farmacia GEMIGNANI SAS VIA BERENINI N 26 FIDENZA Farmacia CAVOUR SRL VIA CAVOUR N 21 FIDENZA Farmacia FARMACIE MALCHIODI VIA XXIV MAGGIO 28 DR PAOLO E C SAS FIDENZA Farmacia S DONNINO LARGO GIACOMO LEOPARDI N 2/B FIDENZA Farmacia BALLOTTA SNC DELLE VIA CADUTI DI CEFALONIA N 20/ C DOTT.SSE DEL CORE CIN FIDENZA Farmacia DOTTORESSE CAVALLI E VIA GALILEO FERRARIS N 12/14 VIDALE SNC FONTANELLATO Farmacia SANVITALE S.N.C. DI VIALE VACCARI N. 16 A/B FRANZAN DOTT. GIUSEPP FONTANELLATO Farmacia MAINARDI KATIA VIA GHIARA SABBIONI N 18/B FORNOVO DI TARO Farmacia DEL TARO C S N C VIA NAZIONALE N 82 LESIGNANO DE' BAGNI Farmacia AGNELLI DEL DOTT. PIAZZA SAN MICHELE 1 UMBERTO AGNELLI MEDESANO Farmacia PETTENATI DI GHIRELLI PIAZZA ITALIA N 5 DR PARIDE E SAS MEDESANO Farmacia DENEGRI VIA SOLFERINO 68/A - RAMIOLA MONTECHIARUGOLO Farmacia DEDALI VIA MATTEOTTI N. -

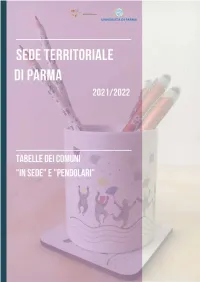

Comuni in Sede E Pendolari

Tabelle Comuni “In sede” e “Pendolari” TABELLE IN SEDE, PENDOLARI Tabella 6 - ER.GO Sede Territoriale di Parma e Piacenza Comuni in sede rispetto a PARMA Comuni in sede rispetto a PIACENZA comune comune Boretto (Re) Alseno (Pc) Brescello (Re) Cadeo (Pc) Busseto (Pr) Codogno (Lo) Casalmaggiore (Cr) Fidenza (Pr) Collecchio (Pr) Fiorenzuola D’Arda (Pc) Colorno (Pr) Fontanellato (Pr) Felino (Pr) Lodi Fidenza (Pr) Parma Fiorenzuola d’Arda (Pc) Fontanellato (Pr) Fontevivo (Pr) Fornovo Taro (Pr) Gattatico (Re) Lesignano Bagni (Pr) Modena (comune) Montecchio (Re) Montechiarugolo (Pr) Noceto (Pr) Piacenza (comune) Reggio Emilia Rubiera (Re) S.Ilario d’Enza (Re) Sala Baganza (Pr) S. Giovanni in Croce (Cr) S. Secondo Parmense (Pr) Sissa Trecasali (Pr) Sorbolo Mezzani (Pr) Traversetolo (Pr) 221 TABELLE IN SEDE, PENDOLARI Tabella 7 - ER.GO Sede Territoriale di Parma e Piacenza Comuni pendolari rispetto alla sede di Parma comune comune Albinea (Re) Maranello (Mo) Alseno (Pc) Marcaria (Mn) Asola (Mn) Martignana Po (Cr) Bagnolo in Piano (Re) Medesano (Pr) Barco (Re) Mezzani (Pr) Besenzone (Pc) Neviano degli Arduini (Pr) Bologna Nonantola (Mo) Bozzolo (Mn) Novellara (Re) Bibbiano (Re) Piadena (Cr) Bomporto (Mo) Pianoro (BO) Borgo Val di Taro (Pr) Podenzano (Pc) Cadelbosco Sopra (Re) Polesine Zibello (Pr) Cadeo (Pc) Pomponesco (Mn) Calestano (Pr) Pontenure (Pc) Campegine (Re) Poviglio (Re) Canneto sull’Oglio (Mn) Quattrocastella (Re) Caorso (Pc) Redondesco (Mn) Carpaneto Piacentino (PC) Reggiolo (Re) Carpi (Mo) Rio Saliceto (Re) Casalgrande (Re) Roccabianca -

COMUNE Di SISSA TRECASALI PROVINCIA Di PARMA

COMUNE di SISSA TRECASALI PROVINCIA di PARMA ORIGINALE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE N. 247 DEL 24.06.2015 Oggetto: MANIFESTAZIONE 'UN PO DI SPORT' 2015 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO - IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”, ed in particolare: - l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione; - l’articolo 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale disciplina le modalità di gestione durante l’esercizio provvisorio; - l’articolo 183 che disciplina la fase dell’impegno di spesa; VISTO il provvedimento del Sindaco (ns. protocollo numero 1838 del 25 febbraio 2015), avente ad oggetto “Attribuzione attività di gestione ”, con cui vengono nominati i responsabili dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, sino a nuovo provvedimento; RICHIAMATA la delibera G.C. n. 6 in data 22.1.2015 con cui vengono assegnate provvisoriamente ai responsabili di settore le risorse di PEG; DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2015 è stato approvato il bilancio annuale 2015 ed il pluriennale 2015/2017; DATO ATTO che l’Azienda Lesaffre Italia spa, quale sponsor dell’iniziativa in oggetto, provvederà ad erogare la somma di Euro 2.000,00 a favore del Comune di Sissa Trecasali; -

Friends of the S.P.I.’ (The One- Stop Immigration Desk)

progetto cofinanziato da Prefettura di Parma The “Friends of the S.P.I” project was carried out thanks to the European fund for the integration of Third Country nationals Friends of the“Immigration S.P.I. Desk” Territorial Centres for Education Prefecture Employment Centre Provincial Police Headquarters Hospital Province Project co-financed by the European Union Immigration Desk School Immigration and Citizenship Department – Prefecture/Territorial Government Office of Parma Civil Defence 39 Strada Repubblica - 43121 Parma Local Health www.prefettura.it/parma Authority Districts Informagiovani Municipality Intercultural centre INDEX Introduction Pag. 3 Entry into Italy ” 5 What must I do when I arrive in Italy? ” 9 Residence permits ” 10 Assisted voluntary repatriation ” 16 How do I obtain Italian citizenship? ” 18 Who do I contact for legal, administrative and social security issues? ” 19 How do I receive healthcare ” 25 Who do I contact about my healthcare? ” 27 Who can I contact if I am in difficulty? ” 33 Where can I learn the Italian language and supplement my training? ” 37 Where can I search for work? ” 40 Where can I meet others in my community? Where can I carry out volunteer work? ” 41 Where can I find my places of worship? ” 48 What can children and young people do in the area? ” 49 Where can i use the internet for free? ” 53 Useful numbers ” 55 1 2 INTRODUCTION Italy has now become a country of immigration, and Parma, with over 59,000 resident foreign citizens on the 1st January 2015, 13.3% of the province’s population represents a district and a community that is first in line to achieve the objectives outlined by the Government in the ‘National plan for safe integration, identity and reception’, which defines the guidelines for the combined action of both public administrations and civil society.