Plan De Prévention Des Risques Naturels Reynes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Spécial 20190507-01

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil spécial 7 mai 2019 SOMMAIRE PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES ELECTIONS . Arrêté PREF/DCL/BRGE/2019108-0002 du 18 avril 2019 modifiant l’arrêté PREF/DCL/BRGE/2019031-0001 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département, accompagné de deux listes de commissions de contrôles arrondt CERET COMMUNES Délégué de Délégué de l’administration Délégué du – 1000 ARR. CANTON DE Représentant de la commune Suppléants CM Délégué du tribunal l’administration suppléants Tribunal suppléant HABITANTS SCHWARTZ née BUTLER CAIXAS CERET Canton 1 – Les Aspres TALABERE Isabelle FELTZ Jean-Jacques Elisabeth (Royaume-Uni) CALMEILLES CERET Canton 1 – Les Aspres BANSILLON Geoffroy ROIGT Pierre TORRES Daniel FERNANDES Pierre AUROUX née CAMELAS CERET Canton 1 – Les Aspres MODAT Pierre CERASO Grégory BONAQUE Marie-Hélène SANNIER née CASTELNOU CERET Canton 1 – Les Aspres HUGE Michel BOYER Nathalie GALLAT Dominique LLAURO CERET Canton 1 – Les Aspres MARTIN née OLIVERES Sylvie RODRIGUEZ François DOUGNAC Jacques CRESPEL Michèle/AZAIS Patrick LOISEAU Thérèse MONTAURIOL CERET Canton 1 – Les Aspres BANTURE Mireille SAQUER Claude CAGNA née TRIADU Josiane OMS CERET Canton 1 – Les Aspres FAJAL née CLARIMONT Annie XATARD Paul DIEVAL Laurent PONS Georges SELLIER Gérard PASSA CERET Canton 1 – Les Aspres VERGNOLE Nathalie TRUCHOT -

Rendez-Vous Les Vallées Catalanes Du Tech Et Du Ter Pays D’Art Et D’Histoire Transfrontalier

RENDEZ-VOUS LES VALLÉES CATALANES DU TECH ET DU TER PAYs d’ARt et d’hisTOIRE TRANSFRONTALIER ACTIVITÉS AVRIL - NOVEMBRE 2018 Réalisation ÉDITO PAHT Conception graphique Crédits photo DES SIGNES studio Muchir © photos PAHT et sites partenaires Descloud 2015 du PAHT (Arles-sur-Tech, Le Boulou, Mise en page Le Perthus, Prats-de-Mollo). www.mf-graphiste-illustratrice.fr Couverture : Briqueterie Sainte-Marcelle Impression de Saint-Jean-Pla-de-Corts © Rklestudio. Sobrepère Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier du réseau national, constitué en GECT, Groupement Européen de Coopération Territoriale depuis 2015, il est formé de 31 communes : 24 communes catalanes françaises et 7 communes catalanes espagnoles. Le Ministère de la Culture, Direction Générale des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions. Tout au long de l’année, des visites guidées sont organisées par des guides-conférenciers ou guides de Catalogne, agréés par le Ministère de la Culture et par la Generalitat de Catalogne. Le patrimoine est aussi à la portée des familles. Petits et grands partiront à la découverte de monuments ou de cœurs de ville à travers des activités ludiques, gratuites ou payantes. C’est l’occasion d’apprendre en s’amusant, de faire la connaissance des Petits Détectives du Patrimoine avec un livret-jeu ou de rencontrer un personnage attachant lors d’une visite contée. -

À LA RENCONTRE DE LA RÉALITÉ Prats-De-Mollo / Le Tech

16 À LA RENCONTRE DE LA RÉALITÉ Prats-de-Mollo / Le Tech ers » dossi rts et « La collecte des rappo RAPPORTS DES INSTITUTEURS Quand les professeurs deviennent des experts offi ciels es rapports adressés par une soixantaine d’ins- l’Etat. L’ingénieur en chef local des Ponts et Chaussées, titutrices et d’instituteurs du département à B. Quesnel, assura la collecte de nombreux dossiers et leur inspecteur d’académie étaient bâtis sur la transmission des documents. Ces rapports permirent Rue de la Rouderasse à L le même modèle. Ils répondaient à une série à Maurice Pardé d’écrire son article célèbre paru en 1941 Saint-Laurent-de-Cerdans, de questions posées par le professeur d’hydrologie, dans la Revue Géographique des Pyrénées et du Sud- quartier bas de la ville 03DUGpQRPPpDSUqVODFDWDVWURSKHH[SHUWRI¿FLHOGH Ouest . (Collection J. Payrot) (M. Battle et R. Gual, « 1940, l’aiguat Terra (les inondations de 1940) », Revue Pont eff ondré sur la route reliant Nostra n°42, 1981). Saint-Laurent-de-Cerdans à Coustouges (Collection J. Payrot) Rue de la Rouderasse à Saint-Laurent- de-Cerdans, quartier bas de la ville (Collection J. Payrot) Rue de la Rouderasse à Saint-Laurent-de-Cerdans, quartier bas de la ville (Collection J. Payrot) 17 L’AIGUAT COUVERTURE PARTIELLE PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES « Vu du ciel » n novembre et décembre 1940 ainsi qu’en février 1941, trois missions aériennes furent réalisées notamment le long de la vallée de la Têt d’Ille à la mer. Sur les pho- Etos qui sont sensiblement à l’échelle du 1/10 000 e ap- paraissent en surimpression les premiers projets de protection des rives envisagés par les Ponts-et-Chaussées. -

Les Ram Des Pyrénées-Orientales

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DANS LES PYRENEES-ORIENTALES • Agly - Fenouillèdes et Estagel • Bompas Communes couvertes : Ansignan, Caramany, Caudies, Esta- Place David Vidal - 66430 Bompas - 04 68 34 76 38 gel, Fenouillet, Feilluns, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Les- [email protected] querde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, St-Arnac, St-Martin • Cabestany de Fenouillet, St-Paul de Fenouillet, Trilla, Vira Espace Enfance - 16 av. Célestin Freinet - 66330 Cabestany 04 68 50 91 61 - [email protected] les Rue de la Fou - 66220 Saint-Paul de Fenouillet • Canet-en-Roussillon Ram 06 38 49 19 35 - [email protected] Rue des salins - 66140 Canet-en-Roussillon Relais assistants maternels • Albères - Côte Vermeille 04 68 86 71 71 - [email protected] Communes couvertes : Argelès-sur-Mer, Bages, Elne, Ortaffa, Palau del Vidre, Sorède, St-André, Laroque-des-Albères, Mon- • Canohes tesquieu-des-Albères, St-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels- 3 rue Romain Escudier - 66680 Canohes des Pyrénées-Orientales 04 68 21 06 07 - [email protected] Monts, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Cerbère 3 allée Ferdinand Buisson - 66700 Argelès-sur-Mer • Perpignan Nord 04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 25 bis rue Samuel de Champlain - 66000 Perpignan [email protected] 04 68 52 30 38 - [email protected] La Caf coordonne le réseau des • Perpignan Sud Relais assistants maternels • Aspres Communes couvertes : Banyuls-des-Aspres, -

Bulletin Aout2019b

Vélo Club des Albères Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 66700 ARGELES /MER Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 Président : Yvon Piermantier (06 87 84 38 62; [email protected]) Secrétaire : Louis Briqueu ( 06 63 82 29 95; [email protected]) Trésorier : Marc Molin ([email protected]) site internet du VCA: https://vca66.fr Bulletin n°8 : août 2019 Date GROUPE ITINERAIRE km et Horaire et dénivelé RdV Jeudi LOISIR Argelès, D618, piste cyclable, St. Genis, 62 km 8h 1 Brouilla, St-Jean-Lasseille, Villemolaque, 340m Cave Mas Mules, Tressere, Passa, chemin des openrun. coopérative Ecureils, D615, Fourques, D2, 8457135 8h30 à St Villemolaque, St-Jean-Lasseille, Brouilla, St- Genis. Genis, Argelès. Jeudi VTT Argelès - Les Merles - Rancho - Mas Linas - 26 km 8h 1 méca Ntre D du Château - de la Pave - Rancho - 598m Cimetière Argelès Diff. M d’Argelès. Vendredi ROUTE Argelès, St. Cyprien, Elne, Montescot, Ville- 84 km 8h 2 neuve la Raho, Pollestres, Nyls, Ponteilla, 585m Salle Trouillas, Fourques, Llauro3ème, Céret, openrun. Carrère à Maureillas, voie verte, casino du Boulou, St. 3185830 Argeles Genis, Argelès. s/mer Vendredi VTT Argelès - Maison de retraite - Sorède - 32 km 8h 2 monotrace Vallée heureuse - La Pave 563 m Salle Carrère monotrace - Argelès Diff. AF Argeles s/mer openrun. 9355965 Dimanche ROUTE Argelès, St. Cyprien, Canet plage, Canet 93 km 8h. 4 village, ←D11, St. Nazaire, →D42, 634m Salle Cabestany, ←D22, Saleilles, R.P.Alenya, openrun. Carrère à →D39, Théza, Villeneuve-de-la-Raho, 3806299 Argeles Pollestres, Nyls, R.P. →D39A, Canohès, ← s/mer rue de Grenache, R.P. -

Répartition Communale Du Potentiel Radon Géogénique Des Pyrénées-Orientales ¯

Répartition communale du potentiel radon géogénique des Pyrénées-Orientales ¯ Opoul-Périllos Vingrau Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Le Barcarès Saint-Hippolyte Espira-de-l'Agly Lesquerde Saint-Laurent-de-la-Salanque FosseSaint-Martin-de-Fenouillet Cases-de-Pène Fenouillet Rivesaltes Saint-Arnac RasiguèresPlanèzes Latour-de-France Lansac Estagel Vira Le Vivier Felluns Ansignan Claira Torreilles Calce Peyrestortes Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Pia Montner Pézilla-de-ConflentTrilla Caramany Rabouillet Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Saint-Estève Trévillach Corneilla-la-Rivière Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Millas Villeneuve-la-Rivière Campoussy Néfiach Perpignan Tarerach Mosset Canet-en-Roussillon Ille-sur-Têt Saint-Féliu-d'Amont Le Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Corbère-les-Cabanes Saint-Nazaire Puyvalador Eus Rodès Saleilles Corbère Canohès Urbanya BouleternèreSaint-Michel-de-Llotes Fontrabiouse Réal Campôme Catllar Vinça Villeneuve-de-la-Raho Marquixanes Thuir Pollestres Théza Alénya Ponteilla Nohèdes Camélas Rigarda Llupia Formiguères Sansa Espira-de-Conflent Corneilla-del-Vercol Saint-Cyprien Conat Masos Joch Casefabre Ria-Sirach Prades CastelnouSainte-Colombe-de-la-Commanderie Montescot Bages Finestret Trouillas Latour-Bas-Elne Codalet Terrats Elne Olette Villefranche-de-Conflent Caixas Railleu Glorianes Villemolaque Boule-d'Amont Angles Matemale Jujols Clara Montauriol Fourques Saint-Jean-Lasseille -

Visiter Le Vallespir P 5

Le Guide du Vallespir® Le Guide du Vallespir | édition 2012 | www.guideduvallespir.com Tours de Cabrens 1339 m d’altitude - Serralongue / Lamanère Le Guide du Vallespir® www.guideduvallespir.com tres vents tres vents tres vents tres vents tres vents tres vents Sommaire Édito p 3 Infos pratiques p 4 Visiter le Vallespir p 5 Les villes et villages p 7 Visiter le Roussillon p 10 Escapade en Espagne p 13 Recettes de Catalogne p 14 Anciennes photographies p 15 Plan du Vallespir p 16 Mise en garde : Malgré notre attention et notre mise à jour permanente, certaines informations que vous trouverez dans ce guide peuvent être dépassées depuis la rédaction des articles. Il vous appartient donc de vous renseigner auprès des sites officiels afin de disposer des dernières mises à jour en vigueur. GuideduVallespir.com ne pourra en aucun cas être tenu responsable des désagréments occasionnés. Contactez-nous pour nous signaler toutes erreurs ou omission de notre part. Mentions légales : Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle contenues dans ce guide, par quelque procédé que se soit et sans le consentement express de l’auteur ou du photo- graphe est strictement interdit (art. L122-4 du code de la propriété intellectuelle). Le Guide du Vallespir® est une marque déposée auprès des registres de l’INPI. Toute utilisation du nom ou de la marque est strictement interdite sans le consentement écrit de la société Big Ben Factory Barri d’Avall 66150 Corsavy - RCS Perpignan. Édito Un dépaysement culturel entre mer et montagne Région de contrastes et de richesse culturelle, la catalogne a toujours été un creuset d’échange et de mixité ethno- culturel. -

Oincial Journal C356

Oincia^-^ /•/••• lf Journa-m- l*| C35ISSN 0378-69866 Volume 28 of the European Communities 31 December ms English edition Information and Notices Notice No Contents Page I Information Commission Award of aid from the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 85/C 356/01 — Regulations (EEC) No 355/77 and (EEC) No 1943/81 (Second and last instal ments 1985) 1 85/C 356/02 — Regulation (EEC) No 458/80 (Second instalment 1985) 14 85/C 356/03 — Regulation (EEC) No 1760/78 (1985) 17 85/C 356/04 — Regulation (EEC) No 1941/81 (Second instalment 1985) 25 85/C 356/05 — Regulation (EEC) No 269/79 (1985) 26 II Preparatory Acts Commission 85/C 356/06 Draft Council resolution on the adoption of a new Community medium-term programme to promote equal opportunities for women 28 85/C 356/07 Amendment to the proposal for a Council Regulation laying down measures to discourage the release for free circulation of counterfeit goods 30 85/C 356/08 Proposal for a Council Regulation laying down the provisions applicable to goods brought into the customs territory of the Community 31 85/C 356/09 Proposal for a Council Directive amending Directives 66/440/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 70/457/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species 37 3 (Continued overleaf) Notice No Contents (continued) 85/C 356/10 Proposal for a Council Directive on -

SAINT-MARSAL (Nom Correct: SANT MARÇAL) Comarca Del Vallespir

1 SAINT-MARSAL (nom correct: SANT MARÇAL) Comarca del Vallespir Cadastre corrigé le 9 juillet 2015 à la mairie. Maire: Louis PUIGSÉGUR. Commande du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. Responsable à la DGI de Perpignan: Patrick MOUREY, ingénieur du cadastre. Expert: Joan BECAT, Études Catalanes, Université de Perpignan. Recueil préliminaire des noms de la commune le 1er octobre 2012: René COSTE, Joan BECAT. L’Institut Géographique National (IGN, Paris) a corrigé la toponymie de Saint-Marsal sur son portail internet GEOPORTAIL et sur sa carte au 1:25.000 Ceret nº2449 OT. Note: Vous trouverez l’ensemble des toponymes de Saint-Marsal avec leur graphie catalane correcte dans l’Atles toponímic de Catalunya Nord - Atlas toponymique de Catalogne Nord, éd. Terra Nostra, Prades, 2015, 2 volumes, 970p. TOPONYMES ET NOM SUR LE NOM SUR LE NOM SUR GEOPORTAIL FEUILLES CADASTRE ANTÉRIEUR CADASTRE ACTUEL (portail cartographique CADASTRALES CORRIGÉ de l’IGN) Noms de sections cadastrales B1 Largentarie l’Argenteria - C3 Lo Bac el Bac - Cadastre de Saint-Marsal - Maire Louis Puigségur - Correction 2015 - Joan Becat 2 B1 Barraque d’en Goudaill Barraca del Godall - B1 Batère Batera - A5 Las Bourguères les Borgueres les Burgueres C1 Camp d’en Pla Camp del Pla Camp del Pla C1 Can Badou Can Badó Can Badó C1 Can Janer Can Janès Can d’en Janer B1 Can Martinot Can Martinot Can Martinot A3 Can Paret del Bach Can Peret del bac - C1 Can Vilar Can Vilar - C2 Can Vila Can Vilar - C3 Coll de la Benne Coll de la Bena Coll de la Bena C1 Lou Conte el Comte - B1 -

Guide Accueil 2018

Les meublés de Tourisme classés en étoiles répondent à des normes de Meublés classés 4* , confort nationales et sont contrôlés tous les 5 ans par des organismes de contrôle indépendants reconnus par ATOUT FRANCE. Ils sont classés par 4* Furnished Accommodation, zone, par nombre décroissant d’étoiles et par capacité d’accueil. Apartaments de 4* 6 PRATS DE MOLLO / MAS LA COSTE D’ADALT- Gîte la Coume del Tec *** Contact : LANAU Gilbert - Michèle Route du Col d’Ares - 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE Tél. : 33 (0)4 68 39 74 40 / Port. : 33 (0)6 03 35 31 05 Mail : [email protected] / Site : www.gites-ruraux-catalogne.com Loue gîte de 120m² à 10 km de la ville - Direction Espagne La Coste d’Adalt - 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE 2 chambres (chacune 1 lit en 160 et 1 lit en 90) et 1 mezzanine pour 2 personnes - Salle à manger - Table fermière Cuisine équipée - Terrasse privée - Parking dans la propriété - Piscine - *SPAS Bain suédois Vue panoramique - Sèche-linge commun ● Prix 1 semaine mini : 590€ ● Prix 1 semaine maxi : 890€ ● Prix 3 semaines cure : 1280€/2 pers. (hors vces scolaires) ● 285€/2 nuits G6 Location toute l’année 6 PRATS DE MOLLO / MAS LA COSTE D’ADALT- Gîte Flamenco *** Contact : LANAU Gilbert - Michèle Route du Col d’Ares - 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE Tél. : 33 (0)4 68 39 74 40 / Port. : 33 (0)6 03 35 31 05 Mail : [email protected] / Site : www.gites-ruraux-catalogne.com Loue gîte de 118m² à 10 km de la ville - Direction Espagne La Coste d’Adalt - 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE 2 chambres (chacune 1 lit en 160 et 1 lit en 90) et 1 mezzanine pour 2 personnes - Salle à manger - Table fermière Cuisine équipée - Terrasse privée - Parking dans la propriété - Piscine - *SPAS Bain suédois Vue panoramique - Sèche-linge commun ● Prix 1 semaine mini : 590€ ● Prix 1 semaine maxi : 890€ ● Prix 3 semaines cure : 1280€/2 pers. -

Port Vendres

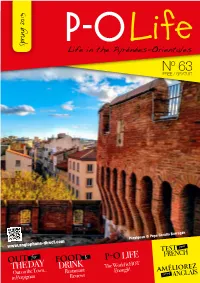

2019 Spring P-O Life Life in the Pyrénées-Orientales Nº 63 FREE / GRATUIT www.anglophone-direct.com Perpignan © Pepe Garallo Barragán OUT for TEST your THE DAY FOOD & P-O LIFE FRENCH Out on the Town... DRINK The World is HOT in Perpignan Restaurant Reviews Enough! AMÉLIOREZ votre ANGLAIS :) we create relaxing, outside space for you Edito Coucou les amis Despite Brexit doom, gloom and confusion, spring has arrived in the P-O in its usual flurry of wild and fragrant colour - and bought DREAMING OF A out the silly in me! The serious business of writing an editorial has CONSERVATORY? been replaced by a bit of fun to help french learners start off the new season with a giggle! PERGOLAS · CONSERVATORIES · PORCHES Kate Magazine gratuit. Tout Droits réservés, Reproduction interdite Droits réservés, Tout Magazine gratuit. HISK RISKY W Y! For quality and reliability I Made in France I Established 35 years La semaine dernière, je suis • Let our professional, English-speaking consultants bring partie à vélo pour acheter une your project to life. bouteille“ de whisky. En sortant du magasin, je me suis dit que, si je • You could extend your home by up to 4Om2 tombais du vélo avec une bouteille En sortant - on my way out without planning permission.* dans mon sac à dos, je risquais de je me suis dit - I said to myself casser la bouteille et de me faire • Call 04 68 55 05 05 now si je tombais - if I was to fall mal avec le verre donc j'ai bu toute En fin de compte -in the end to get a free, no-obligation la bouteille avant de rentrer. -

Commune En Zone Tampon

PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE Commune en zone tampon - CRP 2018 / OCCITANIE Commune Code_Dep Département ARGELIERS 11 AUDE ARMISSAN 11 AUDE BAGES 11 AUDE BIZANET 11 AUDE BOUTENAC 11 AUDE CANET 11 AUDE COURSAN 11 AUDE CRUSCADES 11 AUDE CUCUGNAN 11 AUDE CUXAC-D'AUDE 11 AUDE DURBAN-CORBIERES 11 AUDE EMBRES-ET-CASTELMAURE 11 AUDE FEUILLA 11 AUDE FLEURY 11 AUDE FRAISSE-DES-CORBIERES 11 AUDE GINESTAS 11 AUDE GRUISSAN 11 AUDE LUC-SUR-ORBIEU 11 AUDE MARCORIGNAN 11 AUDE MIREPEISSET 11 AUDE MOUSSAN 11 AUDE NEVIAN 11 AUDE ORNAISONS 11 AUDE OUVEILLAN 11 AUDE PADERN 11 AUDE PARAZA 11 AUDE PAZIOLS 11 AUDE PEYRIAC-DE-MER 11 AUDE PORTEL-DES-CORBIERES 11 AUDE PORT-LA-NOUVELLE 11 AUDE RAISSAC-D'AUDE 11 AUDE SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11 AUDE SAINTE-VALIERE 11 AUDE SAINT-JEAN-DE-BARROU 11 AUDE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE 11 AUDE SAINT-NAZAIRE-D'AUDE 11 AUDE SALLELES-D'AUDE 11 AUDE SALLES-D'AUDE 11 AUDE SIGEAN 11 AUDE TREILLES 11 AUDE VENTENAC-EN-MINERVOIS 11 AUDE VILLEDAIGNE 11 AUDE VILLESEQUE-DES-CORBIERES 11 AUDE Page 1 VINASSAN 11 AUDE AIGUES-VIVES 30 GARD AIMARGUES 30 GARD ASPERES 30 GARD AUBAIS 30 GARD AUBORD 30 GARD AUJARGUES 30 GARD BEAUCAIRE 30 GARD BELLEGARDE 30 GARD BERNIS 30 GARD BOISSIERES 30 GARD BOUILLARGUES 30 GARD CAISSARGUES 30 GARD CALVISSON 30 GARD CARNAS 30 GARD CAVEIRAC 30 GARD CLARENSAC 30 GARD CODOGNAN 30 GARD CONGENIES 30 GARD DIONS 30 GARD FONTANES 30 GARD FOURQUES 30 GARD GAJAN 30 GARD GALLARGUES-LE-MONTUEUX 30 GARD GARONS 30 GARD JUNAS 30 GARD LANGLADE 30 GARD LE CAILAR 30 GARD MANDUEL 30 GARD MARGUERITTES 30 GARD MILHAUD 30 GARD MUS