PV) Studio Geologico - Tecnico Territoriale a Supporto Del P.G.T

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Candela Dell'avvento

novembre 2020 novembre – . 8 N rimasta da restaurare, raffigurante il Fratelli tutti fuoco dello Spirito Santo, che scende IN QUESTO NUMERO: sull’assemblea radunata. Forza che vie- D urante l’ultima guerra mondiale, i Pag. 1: ne dal cielo, lo Spirito di Dio non fa ru- soldati scrivevano lettere ai loro parenti, - Fratelli tutti more, ma muove dal di dentro i cuori ad ma, prima che fossero recapitate, qual- amare coraggiosamente. - La candela dell’Avvento cuno tagliava con le forbici le frasi che Come san Martino e san Colombano un non potevano corrispondere alla “ragion Pag. 2 tempo su strade diverse, così nel XX se- di stato”. Naturalmente anche buona - Voglio andare da Martino colo anche dalle nostre terre sono parti- parte del senso dei brandelli rimasti an- ti dei missionari per portare la buona Pag. 3 : dava perso. notizia dell’amore di Gesù per tutti gli - In dialetto Recentemente un regista è stato pre- uomini. Alcuni di loro ci hanno trasmes- - Regole per questo miato per aver girato un lungometrag- so un breve video, raccontando la loro tempo di lockdown gio su Papa Francesco. Fra l’altro, ha esperienza e le loro attività: p. Piero ritagliato alcune frasi pronunciate dal Pag. 4: (Manaus), suor Maddalena (Chokwe) e il Papa in un’intervista rilasciata l’anno - Un messale per le nostre nostro Mauro (Bukavu). scorso, estrapolandole dal loro conte- Li ricordiamo con affetto. Loro non fan- Assemblee sto, e le ha poi assemblate cambiandole no rumore e non ricevono premi terre- d’ordine. Un bel découpage, che ha tra- Pag. -

Avviso Bando Privati

Distretto del Commercio Ente Capofila “Una Strada, Un Distretto: La Via Emilia tra Casteggio e Broni ” Prot. 14353 del 05/08/2020 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” AVVISO Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29/07/2020, il Comune di Broni, in qualità di Ente Capofila del Distretto del Commercio “ Una Strada, Un Distretto: La Via Emilia tra Casteggio e Broni ” ha approvato il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”, destinato alle micro, piccole o medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato, ubicate nei Comuni di Albaredo Arnaboldi , Broni , Campospinoso , Casteggio , Cigognola , Corvino San Quirico , Redavalle , Robecco Pavese , Santa Giuletta , Stradella , Torricella Verzate . Il Bando e relativa modulistica sono pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto. Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC al Comune di Broni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [email protected] , a partire dalle ore 12:00 del 6 Agosto 2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31 Ottobre 2020, utilizzando la modulistica allegata al bando. Informazioni e chiarimenti sul Bando possono essere richieste telefonicamente ad ASCOM Pavia Tel 0385 - 48168 o tramite mail al seguente indirizzo: [email protected] . -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 132 132 Voghera - Stradella Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 132 (Voghera - Stradella) ha 4 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Corvino S.Quirico Fumo - Sp10/Sanzio: 06:40 (2) Oliva Gessi Tenuta Vinicola - Sp46: 06:15 - 14:25 (3) Stradella FS - Nazionale: 05:55 - 19:05 (4) Voghera Autostazione: 06:05 - 19:05 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 132 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 132 Direzione: Corvino S.Quirico Fumo - Sp10/Sanzio Orari della linea bus 132 9 fermate Orari di partenza verso Corvino S.Quirico Fumo - VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA Sp10/Sanzio: lunedì 06:40 Voghera Autostazione martedì 06:40 Via dello Scalo, Voghera mercoledì 06:40 Voghera Piacenza, 56 giovedì 06:40 Codevilla Sp10 Mazza (Zona Commerciale) venerdì 06:40 SS10, Montebello Della Battaglia sabato Non in servizio Montebello Batt. Genestrello - Mazza domenica Non in servizio Montebello Batt. Barbieri/Mazza Via per Casteggio, Montebello Casteggio Torino/Verdi Informazioni sulla linea bus 132 Casteggio FS - Giulietti Direzione: Corvino S.Quirico Fumo - Sp10/Sanzio Fermate: 9 Casteggio Sp10 Emilia/Vittorio Veneto Durata del tragitto: 26 min Via Emilia, Casteggio La linea in sintesi: Voghera Autostazione, Voghera Piacenza, 56, Codevilla Sp10 Mazza (Zona Corvino S.Quirico Fumo - Sp10/Sanzio Commerciale), Montebello Batt. Genestrello - Mazza, 40 Via Emilia, Torricella Verzate Montebello Batt. Barbieri/Mazza, Casteggio Torino/Verdi, Casteggio FS - Giulietti, Casteggio -

Elenco Ditte N

Elenco Ditte N. ORDINE : 1 COMMESSA : PROGETTO DEFINITIVO AUTOSTRADA : Autostrada Regionale “Integrazione Del Sistema Infrastrutturale Transpadano” Direttrice Broni – Pavia – Mortara. TRATTO : Tratta 01 COMUNE : [C7 ID ] SANTA GIULETTA (PV) DITTA CATASTALE : PASSADORI Daniela nato a BRONI il 31/08/1972 C.F. PSSDNL72M71B201N (proprieta' 1000/1000) - OSSERVAZIONI : Terreni Agricoli N.Piano Foglio Mappale Qualità catastale Classe Red. Dom. Red. Agr. Sup. cat. Sup. occ. Titolo Occ. 1 2 63 SEMINATIVO 2 9,93 7,33 916 67 Sede Autostrada 67 Totale Superficie occupata mq 67 Elenco Ditte N. ORDINE : 2 COMMESSA : PROGETTO DEFINITIVO AUTOSTRADA : Autostrada Regionale “Integrazione Del Sistema Infrastrutturale Transpadano” Direttrice Broni – Pavia – Mortara. TRATTO : Tratta 01 COMUNE : [C7 ID ] SANTA GIULETTA (PV) DITTA CATASTALE : MALASPINA Alberto nato a VOGHERA il 18/09/1977 C.F. MLSLRT77P18M109D (proprieta' 1/2) - MALASPINA Stefano nato a VOGHERA il 11/11/1978 C.F. MLSFN78S11M109A (proprieta' 1/2) - OSSERVAZIONI : Terreni Agricoli N.Piano Foglio Mappale Qualità catastale Classe Red. Dom. Red. Agr. Sup. cat. Sup. occ. Titolo Occ. 2 2 59 SEMINATIVO 2 16,84 12,43 1553 94 Sede Autostrada 2 2 168 SEMINATIVO 2 20,55 15,17 1895 343 Sede Autostrada 437 Totale Superficie occupata mq 437 Elenco Ditte N. ORDINE : 3 COMMESSA : PROGETTO DEFINITIVO AUTOSTRADA : Autostrada Regionale “Integrazione Del Sistema Infrastrutturale Transpadano” Direttrice Broni – Pavia – Mortara. TRATTO : Tratta 01 COMUNE : [C7 ID ] SANTA GIULETTA (PV) DITTA CATASTALE : RAMPAZZI Ilde nata a REDAVALLE il 02/09/1940 C.F. RMPLDI40P42H216U (proprieta' 1/1) OSSERVAZIONI : Terreni Agricoli N.Piano Foglio Mappale Qualità catastale Classe Red. Dom. Red. Agr. Sup. cat. -

DP01 Santa Giuletta

INDICE DEL DOCUMENTO DI PIANO SEZIONE PRIMA METODOLOGIA DI RIFERIMENTO pag. 003 1.1 Premessa. Rimandi normativi pag. 005 1.2 Metodologia di analisi territoriale pag. 008 1.3 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel processo di formazione del Documento di Piano pag. 011 1.4 Articolazione del quadro conoscitivo di riferimento pag. 017 SEZIONE SECONDA ANALISI TERRITORIALE pag. 019 2.0 Inquadramento territoriale pag. 021 2.1 Quadro programmatico di riferimento per la pianificazione comunale – vincoli e prescrizioni sovraordinati pag. 023 2.1.1 Previsioni del PTR pag. 023 2.1.2 Sintesi delle previsioni del PTCP pag. 037 2.2 Carta dei vincoli e sintesi delle previsioni dei comuni confinanti pag. 040 2.3 Analisi della crescita urbana pag. 044 2.4 Analisi del sistema infrastrutturale pag. 047 2.5 Uso del suolo urbano ed extraurbano pag. 051 2.6 Carta del paesaggio pag. 054 2.7 Aspetti partecipativi pag. 060 2.8 Sintesi dei punti di forza e delle criticità emersi dalla lettura analitica pag. 068 SEZIONE TERZA ANALISI SOCIO – ECONOMICHE pag. 069 3.1 Popolazione e demografia pag. 071 3.2. Le attività economiche pag. 099 SEZIONE QUARTA LE PREVISIONI DEL PIANO pag. 117 4.1. Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione pag. 119 4.1.1. Premessa pag. 119 4.1.2. Obiettivi pag. 124 4.2. Determinazione delle politiche di intervento del Documento di Piano e dei criteri relativi all’attuazione del Piano delle Regole e del piano dei Servizi pag. 129 4.3. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo pag. 154 4.4. -

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Informazioni personali Cognome ROTA SIMONA Nome Indirizzo Via Modigliani 4 27046 Santa Giuletta PV Telefono cell.347.1793283 E-mail [email protected] Cittadinanza Italiana Data di nascita 01.07.1969 Sesso femminile Stato civile coniugata Esperienza professionale Da gennaio 1996 praticante avvocato presso Studio Legale Carisano-Marenzi di Voghera Da novembre 1997 assunzione a tempo indeterminato presso Comune di Torrazza Coste Lavoro o Attualmente Responsabile del Servizio Amministrativo(Affari Generali-Demografici ivi compreso posizione Servizio Elettorale) e Vice Segretario Comunale-istruttore direttivo D4 ricoperti Principali Responsabile del Servizio Amministrativo che comprende gli affari generali e gli uffici demografici ivi attività e compreso il Servizio Elettorale. responsabilità Nel servizio amministrativo sono presenti 3 dipendenti. Nome e COMUNE DI TORRAZZA COSTE Piazza Vittorio E.II n.11 27050 Torrazza Coste indirizzo del Tel.0383.77001 int.3 fax 0383.77585 datore di Mail:[email protected] lavoro Tipo di attività Ente locale o settore Istruzione e formazione TITOLO DI Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Pavia in data 13.12.1995 con la STUDIO votazione di 102/110. CORSI DI Corso di Aggiornamento Informatico organizzato dalla Lega delle Automie Locali anno 1999 FORMAZIONE Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe organizzato dal Ministero dell’Interno a Pavia nel mese di Novembre 2001 con valutazione finale: segnalato profitto Seminario organizzato da Cispel Lombardia Services avente ad oggetto:”Cimiteri e cremazioni alla luce della vigente normativa” 25.10.2002. Seminario organizzato da ANUSCA a Voghera nei giorni 13.05.2003 e 20.05.2003 avente ad oggetto le principali innovazioni in materia di servizi demografici. -

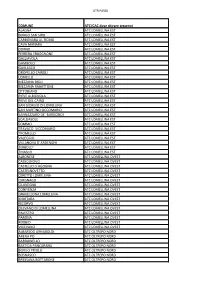

Comuni Serviti Da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura

Comuni serviti da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura ALAGNA SERVITO SERVITO ALBAREDO ARNABOLDI SERVITO SERVITO ALBONESE SERVITO SERVITO ALBUZZANO SERVITO SERVITO ARENA PO SERVITO SERVITO BADIA PAVESE SERVITO SERVITO BAGNARIA SERVITO SERVITO BARBIANELLO SERVITO SERVITO BASCAPE' SERVITO SERVITO BASTIDA PANCARANA SERVITO SERVITO BATTUDA SERVITO SERVITO BELGIOIOSO SERVITO SERVITO BEREGUARDO SERVITO SERVITO BORGARELLO SERVITO SERVITO BORGO PRIOLO SERVITO SERVITO BORGO SAN SIRO SERVITO SERVITO BORGORATTO MORMOROLO SERVITO SERVITO BORNASCO SERVITO SERVITO BOSNASCO SERVITO SERVITO BRALLO DI PREGOLA SERVITO SERVITO BREME SERVITO SERVITO BRESSANA BOTTARONE SERVITO SERVITO BRONI SERVITO SERVITO CALVIGNANO SERVITO SERVITO CAMPOSPINOSO SERVITO SERVITO CANDIA LOMELLINA SERVITO SERVITO CANEVINO SERVITO SERVITO CANNETO PAVESE SERVITO SERVITO CARBONARA AL TICINO SERVITO SERVITO CASANOVA LONATI SERVITO SERVITO CASATISMA SERVITO SERVITO CASEI GEROLA SERVITO SERVITO CASORATE PRIMO SERVITO SERVITO CASSOLNOVO SERVITO SERVITO CASTANA SERVITO SERVITO CASTEGGIO SERVITO SERVITO CASTELLETTO DI BRANDUZZO SERVITO SERVITO CASTELLO D'AGOGNA SERVITO SERVITO CASTELNOVETTO SERVITO SERVITO CAVA MANARA SERVITO SERVITO CECIMA SERVITO SERVITO CERANOVA SERVITO SERVITO CERETTO LOMELLINA SERVITO SERVITO CERGNAGO SERVITO SERVITO CERTOSA DI PAVIA SERVITO SERVITO CERVESINA SERVITO SERVITO CHIGNOLO PO SERVITO SERVITO CIGOGNOLA SERVITO SERVITO Comune Acquedotto Fognatura CILAVEGNA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE SERVITO CODEVILLA SERVITO SERVITO CONFIENZA SERVITO SERVITO COPIANO -

“BONARDA DELL'oltrepò PAVESE” Approvata Come T

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE” Approvata come tipologia della DOC “Oltrepò Pavese” con D.P.R. 06.08.70, G.U. n. 273 - 27.10.70 Approvato DOC con D.M. 03.08.2010 G.U. 193 – 19.08.2010 Modificato con D.M. 03.11.2010 G.U. 269 – 17.11.2010 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata “Bonarda dell’Oltrepò Pavese” è riservata ai vini, anche nella tipologia “frizzante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Croatina: dall’85% al 100%; - Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%. Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Bonarda dell’Oltrepò Pavese" comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. -

COMUNE ATC/CAC Dove Ritirare Tesserini ALAGNA ATC

UTR PAVIA COMUNE ATC/CAC dove ritirare tesserini ALAGNA ATC LOMELLINA EST BORGO SAN SIRO ATC LOMELLINA EST CARBONARA AL TICINO ATC LOMELLINA EST CAVA MANARA ATC LOMELLINA EST DORNO ATC LOMELLINA EST FERRERA ERBOGNONE ATC LOMELLINA EST GALLIAVOLA ATC LOMELLINA EST GAMBOLO` ATC LOMELLINA EST GARLASCO ATC LOMELLINA EST GROPELLO CAIROLI ATC LOMELLINA EST LOMELLO ATC LOMELLINA EST MEZZANA BIGLI ATC LOMELLINA EST MEZZANA RABATTONE ATC LOMELLINA EST OTTOBIANO ATC LOMELLINA EST PIEVE ALBIGNOLA ATC LOMELLINA EST PIEVE DEL CAIRO ATC LOMELLINA EST SAN GIORGIO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA EST SAN MARTINO SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST SANNAZZARO DE` BURGONDI ATC LOMELLINA EST SCALDASOLE ATC LOMELLINA EST SOMMO ATC LOMELLINA EST TRAVACO` SICCOMARIO ATC LOMELLINA EST TROMELLO ATC LOMELLINA EST VALEGGIO ATC LOMELLINA EST VILLANOVA D`ARDENGHI ATC LOMELLINA EST ZERBOLO` ATC LOMELLINA EST ZINASCO ATC LOMELLINA EST ALBONESE ATC LOMELLINA OVEST CASSOLNOVO ATC LOMELLINA OVEST CASTELLO D`AGOGNA ATC LOMELLINA OVEST CASTELNOVETTO ATC LOMELLINA OVEST CERETTO LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST CERGNAGO ATC LOMELLINA OVEST CILAVEGNA ATC LOMELLINA OVEST CONFIENZA ATC LOMELLINA OVEST GRAVELLONA LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST MORTARA ATC LOMELLINA OVEST NICORVO ATC LOMELLINA OVEST OLEVANO DI LOMELLINA ATC LOMELLINA OVEST PALESTRO ATC LOMELLINA OVEST PARONA ATC LOMELLINA OVEST ROBBIO ATC LOMELLINA OVEST VIGEVANO ATC LOMELLINA OVEST ALBAREDO ARNABOLDI ATC OLTREPO NORD ARENA PO ATC OLTREPO NORD BARBIANELLO ATC OLTREPO NORD BASTIDA PANCARANA ATC OLTREPO NORD BORGO PRIOLO ATC OLTREPO -

(PV) – PGT 2012 – PIANO DEI SERVIZI. Allegato PS.02 PUGSS

Comune di Santa Giuletta (PV) – PGT 2012 – PIANO DEI SERVIZI. Allegato PS.02 PUGSS INDICE DEL PUGSS RAPPORTO TERRITORIALE .................................................................................................................................. 3 1.0. Introduzione ............................................................................................................................................................. 5 1.0.1 La Direttiva 3 marzo 1999 Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (GU n. 58 del 11 marzo 1999) ..........................6 1.0.2 La Legge Regionale 26/2003 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (BURL n. 51 S.O. del 16 dicembre 2003) .......................................................................7 1.0.3 Il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18) (BURL S.O. n. 8 del 23 febbraio 2010) .............................................................................................................8 1.0.4 Indirizzi generali, criteri, contenuti specifici e metodologia del PUGSS ............................................................................................................9 1.1. -

ALLEGATO a Comuni Ricadenti Nell'area

ALLEGATO A Comuni ricadenti nell’area delimitata per Popillia japonica Newman ZONA FOCOLAIO: Provincia di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Cagno, Cantù, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Solbiate, Turate, Uggiate – Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia. Provincia di Milano: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Carpiano, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo visconti, Inveruno, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Milano, Milano zona 6, Milano zona 7, Milano zona 8, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pieve Emanuele, -

Anno Scolastico 2018-19 LOMBARDIA AMBITO 0031

Anno Scolastico 2018-19 LOMBARDIA AMBITO 0031 - PAVIA Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto PVIC827005 IC DI VIA DANTE PVAA827001 IC DI VIA DANTE NORMALE VIA DANTE, 3 VOGHERA PVAA827012 RIONE VALLE RIONE VALLE, 37 VOGHERA PVAA827023 VIA GOBETTI VIA GOBETTI, SNC VOGHERA PVAA827034 POMBIO VIA FURINI VIA FURINI, SNC VOGHERA PVAA827045 VIA FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO, 1 VOGHERA PVIC826009 IC DI VIA MARSALA PVAA826005 IC DI VIA MARSALA NORMALE VIA MARSALA, 13 VOGHERA PVAA826016 VOGHERA FRAZIONE STRADA VOGHERA TORREMENAPACE TORREMENAPACE, SNC PVAA826027 PALLI VOGHERA VIA VIA VENETO, 15 VOGHERA VENETO PVAA826038 PIZZALE VIA ROMA, 37 PIZZALE PVAA826049 CASEI GEROLA CORNALE FR. GEROLA CORNALE CASEI -VIA GARIBALDI, 4 GEROLA PVAA82605A SILVANO PIETRA VIA UMBERTO I, SNC SILVANO PIETRA PVAA82606B VOGHERA RIONE RIONE PONTEVECCHIO, VOGHERA PONTEVECCHIO 45 PVAA82607C VOGHERA VIA CARLO VIA CARLO MARX, 12 VOGHERA MARX PVAA82608D CORANA CENTRO STORICO, SNC CORANA PVAA82609E CERVESINA VIA GARIBALDI, 6 CERVESINA PVIC81100G IC DI RIVANAZZANO PVAA81100B IC DI RIVANAZZANO NORMALE VIA XXI SETTEMBRE, 27 RIVANAZZANO PVAA81101C CODEVILLA VIA ROMA, 32 CODEVILLA TERME PVAA81102D