Piano Regolatore Generale Intercomunale Variante Strutturale Di Adeguamento Al P.A.I

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piano Offerta Formativa

CIRCOLO DIDATTICO DI CUORGNE’ www.ddcuorgne.it [email protected] Piano Offerta Formativa - Anno scolastico 2010/2011 - 1 Se cerchi… : chi siamo ? pag. 6 : personale A.T.A. pag. 10 : dove siamo ? pag. 13 : cosa facciamo? pag. 18 : ampliamento offerta formativa pag. 31 2 Premessa Il seguente Piano dell’Offerta Formativa definisce ed illustra l’identità del nostro Istituto, in relazione al disegno coerente delle scelte culturali, didattiche, organizzative delle scuole dell’infanzia e primarie, che operano nel Circolo Didattico di Cuorgnè. POF come…. Piano dell’Offerta Formativa, ma anche come Professionalità ⇒ definizione e utilizzo razionale di: risorse, spazi, strutture ⇒ attenzione ad aspettative e bisogni formativi del contesto sociale in cui la scuola opera ⇒ responsabilità/disponibilità/competenza ⇒ aggiornamento/formazione permanente ⇒ libertà di operare scelte in relazione a metodi e contenuti ⇒ progettazione collegiale degli obiettivi correlati alle attività curricolari ⇒ realizzazione di progetti integrativi per l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta formativa ⇒ utilizzo delle nuove tecnologie ⇒ riconoscimento e valorizzazione delle diversità ⇒ definizione di profili e piani educativi individualizzati ⇒ criteri di valutazione degli alunni ⇒ verifica dei risultati ⇒ autovalutazione del servizio scolastico Organizzazione ⇒ Regolamenti di Circolo ⇒ Carta dei Servizi ⇒ organico funzionale di Circolo ⇒ componenti scolastiche ⇒ modalità di comunicazione tra le componenti scolastiche ⇒ reti di scuole Flessibilità ⇒ curricolo come autonomia organizzativa ⇒ curricolo come autonomia didattica ⇒ curricolo come autonomia di ricerca, sperimentazione, sviluppo 3 Il bambino nella scuola dell'infanzia ha bisogno di consolidare le proprie abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive e di essere impegnato nelle prime forme di riorganizzazione dell'esperienza, di esplorazione e costruzione della realtà. Nella scuola primaria le esperienze realizzate necessitano di una sistemazione più organica e dettagliata. -

PULCINI 1°Anno

PULCINI 1°anno GIRONE A .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 23/02/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/03/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | IVREA BANCHETTE - CALCIO IVREA 1905 ASD | | ORIZZONTI UNITED - IVREA BANCHETTE | | JUNIOR TORRAZZA - REAL SOCCER TEAM | | QUINCINETTO TAVAGNASCO - JUNIOR TORRAZZA | | ORIZZONTI UNITED - RIVAROLESE 1906 S.R.L. | | RIVAROLESE 1906 S.R.L. - REAL SOCCER TEAM | | QUINCINETTO TAVAGNASCO - STRAMBINESE 1924 | | STRAMBINESE 1924 - CALCIO IVREA 1905 ASD | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 2/03/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 30/03/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | CALCIO IVREA 1905 ASD - ORIZZONTI UNITED | | IVREA BANCHETTE - QUINCINETTO TAVAGNASCO | | REAL SOCCER TEAM - IVREA BANCHETTE | | JUNIOR TORRAZZA - RIVAROLESE 1906 S.R.L. | | RIVAROLESE 1906 S.R.L. - QUINCINETTO TAVAGNASCO | | ORIZZONTI UNITED - STRAMBINESE 1924 | | STRAMBINESE 1924 - JUNIOR TORRAZZA | | REAL SOCCER TEAM - CALCIO IVREA 1905 ASD | .--------------------------------------------------------------. -

10-Nigrelli 147-158

Geogr. Fis. Dinam. Quat. 28 (2005), 147-158, 7 figg., 7 tabb. GUIDO NIGRELLI (*) ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF PLUVIOMETRIC EVENTS IN THE GERMANASCA VALLEY (ITALIAN WESTERN ALPS) ABSTRACT: NIGRELLI G., Analysis and characteristics of pluviometric meteo-climatico definito. Il metodo adottato è basato sull’utilizzo del- events in the Germanasca Valley (Italian Western Alps). (IT ISSN 1724- l’analisi statistica delle piogge oltre una determinata soglia, abbinata al- 4757, 2005). l’analisi meteorologica. Lo studio ha messo in evidenza tipologie di eventi predominanti, provocati da situazioni bariche ben definite. Dai dati elabo- Sets of historic rainfall data (1913-2003) from four rain gauge stains rati emerge che l’evento pluviometrico più ricorrente è caratterizzato da in the Germanasca Valley were examined to identify the characteristic features of major, potentially dangerous rainfall events. In this study, a una durata media variabile fra 3 e 5 giorni, con il giorno di picco fra il 2° ed il 4°. Gli eventi pluviometrici definiti estremi durano in media 8 giorni pluviometric event was considered as a circumscribed meteo-climatic pa- 2 rameter. The method of investigation was based on a statistical analysis of (var. 2.05 ; c.v. 0.27; n 23) ed hanno il picco più frequente il 4° giorno rainfall amounts above a set threshold combined with a meteorological (39%). Le stagioni principali in cui essi si manifestano sono la primavera analysis. The results showed that predominant types of events were (43%) e l’autunno (39%). Le configurazioni meteorologiche più ricorren- caused by well-defined baric situations and that the most common rain- ti per il verificarsi di eventi estremi sono quelle caratterizzate dalle depres- fall event had a mean duration from days 3 to 5, with the peak rainfall sioni mediterranee, centrate su Corsica-Sardegna (la più frequente, 35%), day occurring between days 2 and 4. -

Relazione Finale

STUDIO INTEGRATO PER LA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI SALAMANDRA LANZAI DELL’ALTA VAL GERMANASCA E DELL’ALTA VAL PO RELAZIONE CONCLUSIVA Luglio 2005 1 Studio Integrato per la Conservazione delle Popolazioni di Salamandra lanzai dell’Alta Val Germanasca e dell’Alta Val Po * Redazione a cura di Franco Andreone, Paolo Eusebio Bergò & Vincenzo Mercurio † * Questa è la relazione conclusiva del progetto di studio su Salamandra lanzai, svolto nel biennio 2003-2004. Per la realizzazione dello stesso hanno collaborato diverse persone, come segue: Franco Andreone (coordinamento scientifico, attività sul campo, elaborazione dei dati e redazione dei testi), Stefano Bovero (attività sul campo), Stefano Camanni (coordinamento amministrativo), Stefano Doglio (attività sul campo), Paolo Eusebio Bergò (attività sul campo, elaborazione dei dati, cartografia e redazione dei testi), Marco Favelli (attività sul campo, archiviazione dei dati, rilettura dei testi), Enrico Gazzaniga (attività sul campo), Vincenzo Mercurio (attività sul campo, elaborazione e redazione dei testi), Patrick Stocco (attività sul campo). Nel corso della realizzazione di questo progetto diverse persone hanno contribuito con suggerimenti, aiuto sul campo e altro. Ci teniamo particolarmente a ringraziare: Claude Miaud, Chiara Minuzzo, Carlotta Giordano, Elena Gavetti, Rafael M. Repetto, Giulia Tessa, Roberta Pala e Gianni Valente. L’Ospedale di Ivrea, Reparto di Radiologia, ci ha considerevolmente aiutati per la realizzazione delle radiografie. La Regione Piemonte e il Servizio Aree Protette, in particolare nelle persone di Ermanno de Biaggi e Marina Cerra, in quanto particolarmente sensibili alle sorti della salamandra permettendo uno studio di grande interesse conservazionistico e naturalistico. Ringraziamo infine il Parco del Po – Sezione Cuneese che ha favorito lo studio. -

Elenco Stazioni

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Livello pioggia 22-07-1993 STURA DI TO ALA DI STURA LANZO 250 ALA DI STURA 367642 5019242 1006 Temperatura dell'aria 22-07-1993 Altezza neve 08-09-1999 09-05-2005 Livello pioggia 08-09-1999 ANDRATE TO ANDRATE SESIA 346 PINALBA 413632 5046071 1580 Radiazione solare 04-05-2006 Temperatura dell'aria 08-09-1999 Livello pioggia 05-08-1999 TO ANGROGNA PELLICE 353 VACCERA 358034 4970850 1435 Temperatura dell'aria 05-08-1999 Direzione vento 18-08-2002 Livello pioggia 09-01-1991 AVIGLIANA DORA AVIGLIANA Radiazione TO RIPARIA 142 373774 4994834 340 solare 09-01-1991 Temperatura dell'aria 09-01-1991 Velocita' vento 18-08-2002 Livello pioggia 28-09-2006 STURA DI TO BALME LANZO S4101 BALME 360677 5018290 1410 Temperatura dell'aria 28-09-2006 Direzione vento 06-11-2002 Altezza neve 25-09-1987 STURA DI RIFUGIO TO BALME LANZO 004 GASTALDI 354502 5017939 2659 Livello pioggia 03-07-1996 Temperatura dell'aria 25-09-1987 Velocita' vento 06-11-2002 Direzione vento 09-07-2003 22-07-2010 Livello pioggia 10-10-2002 22-07-2010 BARDONECCHIA DORA BARDONECCHIA Radiazione TO RIPARIA S2895 MELEZET 317833 4990752 1791 solare 10-10-2002 22-07-2010 Temperatura dell'aria 10-10-2002 22-07-2010 Velocita' vento 09-07-2003 22-07-2010 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di TO Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice -

TESTO COORDINATO DELL'allegato a ALLA DCR N. 563-13414 Del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANIST

TESTO COORDINATO DELL’ALLEGATO A ALLA DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 31.3.1998 114/98” COME MODIFICATO DALLA DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 E DALLA DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 ELENCO COMUNI MINORI PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO, BUROLO, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASELETTE, CASTAGNETO PO, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTO, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE, FOGLIZZO, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTO, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI -

For Over 150 Years, Talc Exploration and Extraction in the Chisone And

or over 150 years, talc exploration and extraction in the workers at hydroelectric stations, electricians and drivers. At its Chisone and Germanasca Valleys offered the greatest num- peak of expansion, the company employed over 600 people Fber of job opportunities as an alternative to migration. from the valley area. Until the mid-1800s, talc extraction was limited to exploitating The activity of “Talco e Grafite Val Chisone” continued until the small outcrops of the deposit at high altitudes. It was used in the late 1980s when it was taken over by the “Luzenac Val Chisone” form of soapstone to make everyday tools and utensils such as Company, a world leader in talc production.. In February 2006, irons, pans for the tourtèl (large ravio- the Luzenac Val Chisone Company li), inkpots, bed warmers, and drinking GRUPPO DI MINATORI © PRO LOCO SALZA became part of the “Rio Tinto troughs for farm animals... Minerals” Group, a leading interna- In the second half of the 19th century, tional producer of industrial minerals. numerous businessmen undertook the Mining continues inside the only exist- mining adventure with varying ing mine, Rodoretto. degrees of success, opening sites at Maniglia and Malzas (Perrero), at To celebrate 100 years of mining the Sapatlé, Pleinet, Envie and Crosetto famed “Bianco delle Alpi” (the White of (Prali) and at Fontane (Salza di the Alps), the Ecomuseo Regionale delle Pinerolo). Miniere e della Val Germanasca This period was characterised by the (Regional Ecomuseum of Mines and the extreme contiguity of the sites, by Germanasca Valley) and the “Rio Tinto controversies concerning the conces- Minerals - Luzenac Val Chisone” sions and by a lack of clarity in mining Company, in collaboration with the legislation. -

Dati Catastali

ISTAT TOPONIMO SEZ FOGLIO ATTITUDINE 001201 Pragelato 00 131 N 001198 Pomaretto 00 018 N LEGENDA 001168 None 00 011 S2 N suoli non idonei 001309 Vinovo 00 013 S2 S1 suoli senza limitazioni 001198 Pomaretto 00 022 N S2 suoli con limitazioni moderate 001186 Perrero 02 006 N S3 suoli con limitazioni elevate 001315 Volvera 00 030 S2 S4 suoli con limitazioni severe 001186 Perrero 01 011 N 001186 Perrero 08 004 N 001186 Perrero 08 007 N 001309 Vinovo 00 012 S2 001186 Perrero 05 007 N 001315 Volvera 00 023 S2 001053 Cantalupa 00 009 N 001190 Pinasca 00 031 N 001122 Inverso Pinasca 00 002 N 001168 None 00 010 S2 001087 Claviere 00 005 N 001156 Moncalieri 01 056 S2 001186 Perrero 03 005 N 001097 Cumiana 01 087 S4 001053 Cantalupa 00 015 S3 001186 Perrero 06 002 N 001215 Riva presso Chieri 00 054 S4 001315 Volvera 00 021 S2 001197 Poirino 00 008 S2 001122 Inverso Pinasca 00 003 S4 001198 Pomaretto 00 024 N 001234 Salza di Pinerolo 00 008 N 001198 Pomaretto 00 025 N 001186 Perrero 02 011 N 001168 None 00 009 S2 001315 Volvera 00 019 S2 001145 Massello 00 028 N 001097 Cumiana 02 006 S2 001198 Pomaretto 00 026 N 001051 Candiolo 00 011 S2 001186 Perrero 03 006 N 001097 Cumiana 01 086 S4 001309 Vinovo 00 019 S2 001309 Vinovo 00 016 S2 001186 Perrero 08 005 N 001097 Cumiana 02 005 S4 001258 Sauze di Cesana 00 002 N 001097 Cumiana 01 110 S3 001257 Santena 00 007 S4 001097 Cumiana 01 092 S3 001186 Perrero 01 001 N 001097 Cumiana 01 093 S3 001197 Poirino 00 006 S2 001234 Salza di Pinerolo 00 001 N 001258 Sauze di Cesana 00 015 N 001051 Candiolo 00 010 S2 -

Città Di Cuorgnè Città Metropolitana Di Torino

Marca da bollo € 16,00 Numero 01161347954874 Città di Cuorgnè Città Metropolitana di Torino _________________ SETTORE TECNICO Servizio Sviluppo Economico Ufficio SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AGLIE’ – ALICE SUPERIORE - ALPETTE – BAIRO – BARONE CANAVESE - BORGIALLO – BROSSO - BUSANO - CANISCHIO – CASTELNUOVO NIGRA – CERESOLE REALE – CHIESANUOVA - CINTANO – COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE’ – FAVRIA- FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA – LUGNACCO - MEUGLIANO – NOASCA – ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO – RIVAROSSA - RONCO CANAVESE - RUEGLIO – SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE CANAVESE - TRAUSELLA – TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA VICO CANAVESE – VIDRACCO - VISTRORIO SEDE ATTIVITA’ - COMUNE DI PERTUSIO PRATICA N° 2017/302 DEL 26/05/2017 PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell’Ente; Premesso che il Sig. CAMILLO Silvano, nato a Musile di Piave (VE) il 18/10/1943, residente in Frazione Vieta n. 2/BIS Forno Canavese (TO), Codice fiscale CMLSVN43R18F826N in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa SADAM SRL, con sede in Via San Ponso n. 20/A Pertusio (TO), Partita IVA 00955770011 ha presentato in data 26/05/2017 istanza per ampliamento in impianto industriale in Via San Ponso n. 20/A, acclarata al protocollo n° 1627/2017 di prot. e successivamente integrata in data 30/08/2017 al prot. n. 2701/SUAP; Rilevato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto l’ampliamento di attività produttiva di beni esistente in complesso industriale per lavorazioni meccaniche; Premesso altresì che la Struttura Unica: ________________________________________________________________________ Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (TO) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. -

I Nomi Di Famiglia Delle Valli Valdesi

OSVALDO COISSON I NOMI ' DI FAMIGLIA r DELLE VALLI VALDESI ANASTATICA 2~ EDIZIONE AGGIORNATA 1991 COLLANA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI ~~~~~~~~ a ~~~~~~~~ OSVALDO COISSON I NOMI. DI FAMIGLIA DELLE VALLI VALDESI con sei tavole fuori testo ANASTATICA 2' EDIZIONE AGGIORNATA 1991 Questa ristampa anastatica dell'edizione del 1975 (già da tempo esaurita), appare grazie in particolare all'interessamento e collaborazio ne del dott. Ernesto Di Francesco che ringrazio. Al volume sono state aggiunte in appendice alcune pagine che po tranno forse interessare chi consulta l'opera, con i seguenti elenchi: A) Alcune note complementari ai nomi elencati nel libro, dovute ad accurate ricerche del Dott. Emanuele Bosio, che sentitamente ringrazio. Per facilitarne la ricerca nel libro, il nominativo è preceduto dal nu mero progressivo con cui il cognome è registrato nel volume. B) I nomi di famiglia dei Valdesi del Luberon in Provenza. Valdesi, come si sa, quivi immigrati dal Piemonte e dalle Valli Valdesi sul finire del XV ed agli inizi del XVI secolo, per poi essere sanguinosamente de cimati dalla feroce persecuzione del 1545. L'elenco è stato accurata mente controllato e completato dal Dott. Jean Sambuc di Dieulefit, che ringrazio vivamente. C) Cognomi che sono stati letti in documenti consultati durante le ricerche, ma più raramente e che non erano stati inclusi nel volume per ché non sufficientemente documentati. Ho pensato di raccoglierli in questo elenco, (limitatamente fino al XVIII secolo), per completare, per quanto possibile, l'onomastica valdese dei secoli scorsi. Per ogni nome è indicata una data che corrisponde a quella più antica in cui si è trova to quel nome (ciò non esclude che il nome fosse presente già molti anni prima). -

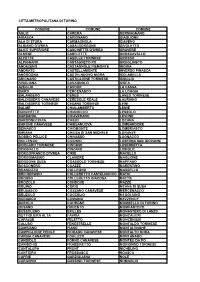

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Elenco III Trimestre 2020

ZONA SISMICA 3S ELENCO PRATICHE III TRIMESTRE 2020 ID COMUNE PROT.N. DATA COMMITTENTE INDIRIZZO INTERVENTO ZONA SISMICA 32668 GARNIER LILIA - COMUNE 1 VILLAR PELLICE 01/07/2020 LOCALITA' CIABRESSA 3S DI VILLAR PELLICE 32671 2 PRAROSTINO 01/07/2020 COSTANTINO ERIO VIA RUATA 90 3S 33041 SOLA Claudio - BONETTO 3 PINEROLO 02/07/2020 VIA FERRUA PIETRO 1 3S SRL 33063 4 VILLAR PELLICE 02/07/2020 PASCHETTO SANDRO LOCALITA' BOUNET 3S 33207 5 CANTALUPA 03/07/2020 MARCU Felicia Marieta VIA ROSSI 3S 33806 6 TORRE PELLICE 08/07/2020 MICHELIN MARC LOCALITA' COSTALORENZO 3S 33978 GALEANO CARMELO - 7 LUSERNA SAN GIOVANNI 09/07/2020 VIA I MAGGIO 233 3S NEVE ELISA 34130 BELLINO ROCI Mauro - ALPI 8 PINEROLO 10/07/2020 VIA SALUZZO 90 3S COZIE REAL ESTATE SRL 34184 BIANCO MARCO - BIANCO 9 ROLETTO 10/07/2020 VIA ROSTAGNO 37 3S MARCO - BIANCO MARCO 34204 PIERONI ALBERTO - SKF 10 VILLAR PEROSA 10/07/2020 VIA NAZIONALE 14 3S INDUSTRIE SPA 34210 DAL COL ADRIANO - VINCO BORGATA BALBOUTET - VIA 11 USSEAUX 10/07/2020 3S PAOLA GRAN SERIN 9 34213 12 PRALI 10/07/2020 CHIAPPINO Maria Angela Via Enrico Peyrot 3S 34219 13 VILLAR FOCCHIARDO 10/07/2020 BUFFA PAOLO VIA POGNANTE 3 3S 34228 14 PINEROLO 10/07/2020 LORENZINO SILVIA VIA ASIAGO 73 3S GIOVALE ROBERTO ED 34231 15 COAZZE 10/07/2020 ALTRI - GIOVALE ANNA VIA BENNA 31 3S MARIA - GIACONE LAURA 34330 16 COAZZE 13/07/2020 VENTURINO LUCA Borgata Bustera 3S 34341 17 PINEROLO 13/07/2020 GARZENA Mario VIA PRIOLO 25 3S 34459 18 BRICHERASIO 13/07/2020 ALBINO Giovanna STRADA AVARO 26 3S SCAGLIA MARCO - EDIL 34461 19 PINASCA 13/07/2020 SAN FERR S.A.S.