Il Caso Shakespeare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2017 SPSA Conference Program

DETAILED PROGRAM JANUARY 12–14, 2017 NEW ORLEANS, LOUISIANA Sponsored by The University of Chicago Press, publishers of the Journal of Politics 1 www.spsa.net 2 Southern Political Science Association • 88th Annual Conference • January 12–14, 2017 • New Orleans Table of Contents Plenary Events and Sessions 7 – 11 Hotel Maps 12 – 15 Things To Do In The Central Business District 16 – 17 Committees 2015 – 2016 18 – 19 Award Winners 25 – 27 Professional Development 28 Authors Meet Critics 28 Round Tables 29 Mini-Conferences 30 – 35 2016 Program Committee 36 – 37 Conference Overview 38 – 55 Panels Listings 56 – 235 Thursday 56 – 112 Friday 113 – 158 Saturday 159 – 213 Participant Index 214 – 225 2017 Program Committee 226 – 227 3 88th Annual Conference Officers and Staff 2016-2017 President William G. Jacoby, Michigan State University President Elect Judith Baer, Texas A&M University Vice President Jeff Gill, Washington University in St.Louis Vice President Elect Saundra Schneider, Michigan State University 2019 President David Lewis, Vanderbilt University Executive Director Robert Howard, Georgia State University Secretary Lee Walker, University of North Texas Treasurer Sue Tolleson-Rinehart, University of North Carolina Past President Ann Bowman, Texas A&M University Executive Council Jasmine Farrier, University of Louisville Pearl Ford Dowe, University of Arkansas Susan Haire, University of Georgia D. Sunshine Hillygus, Duke University Cherie Maestas, Florida State University Seth McKee, Texas Tech University D’Andra Orey, Jackson State University Kirk Randazzo, University of South Carolina Mary Stegmaier, University of Missouri Journal of Politics Editors Jeffery A. Jenkins, University of Virginia, Editor-in Chief Elisabeth Ellis, University of Otago Sean Gailmard, University of California, Berkeley Lanny Martin, Rice University Jennifer L. -

DISSERTATION-Submission Reformatted

The Dilemma of Obedience: Persecution, Dissimulation, and Memory in Early Modern England, 1553-1603 By Robert Lee Harkins A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ethan Shagan, Chair Professor Jonathan Sheehan Professor David Bates Fall 2013 © Robert Lee Harkins 2013 All Rights Reserved 1 Abstract The Dilemma of Obedience: Persecution, Dissimulation, and Memory in Early Modern England, 1553-1603 by Robert Lee Harkins Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Ethan Shagan, Chair This study examines the problem of religious and political obedience in early modern England. Drawing upon extensive manuscript research, it focuses on the reign of Mary I (1553-1558), when the official return to Roman Catholicism was accompanied by the prosecution of Protestants for heresy, and the reign of Elizabeth I (1558-1603), when the state religion again shifted to Protestantism. I argue that the cognitive dissonance created by these seesaw changes of official doctrine necessitated a society in which religious mutability became standard operating procedure. For most early modern men and women it was impossible to navigate between the competing and contradictory dictates of Tudor religion and politics without conforming, dissimulating, or changing important points of conscience and belief. Although early modern theologians and polemicists widely declared religious conformists to be shameless apostates, when we examine specific cases in context it becomes apparent that most individuals found ways to positively rationalize and justify their respective actions. This fraught history continued to have long-term effects on England’s religious, political, and intellectual culture. -

Xerox University Microfilms 300 North Zeeb Road Ann Arbor, Michigan 48106 I I

INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1.The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again - beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

Lambeth Palace Library Research Guide Mary Tudor (1516-1558)

Lambeth Palace Library Research Guide Mary Tudor (1516-1558) 1 Manuscript Resources at Lambeth ................................................................................ 1 1.1 Shrewsbury and Talbot Manuscripts ...................................................................... 1 1.2 Other Manuscripts ................................................................................................. 6 1.2.1 Records in the reign of Mary (MS 602, f 27) ................................................... 6 2 Printed Resources at Lambeth ...................................................................................... 6 2.1 Works in support of Queen Mary ............................................................................ 7 2.2 Protestant Writings from Mary’s Reign ................................................................... 7 2.3 Devotional Works owned by Mary .......................................................................... 9 2.4 Rebels and Challengers to the Throne ................................................................... 9 2.5 Early Histories ...................................................................................................... 10 2.6 Modern Collections of Documents from the Reign of Mary ................................... 11 1 Manuscript Resources at Lambeth Whilst the main manuscript resources concerning Mary I are held in other repositories such as the National Archives and the British Library, Lambeth Palace Library does hold many items of special interest to those researching -

Lambeth Palace Library Research Guide King Henry VIII (1491-1547)

Lambeth Palace Library Research Guide King Henry VIII (1491-1547) 1 Manuscript Resources at Lambeth ................................................................................. 2 1.1 Individual Manuscripts............................................................................................. 2 1.2 Manuscript Collections ............................................................................................ 4 1.2.1 Wharton Manuscripts (MSS 577-595) ............................................................. 4 1.2.2 The Carew Manuscripts (MSS 596-638) ......................................................... 4 1.2.3 Shrewsbury and Talbot Papers (MSS 694-710, 3192-3206)........................... 5 1.3 Archival Collections................................................................................................. 7 1.3.1 Archbishops’ Registers.................................................................................... 7 1.3.2 Faculty Office Registers .................................................................................. 9 1.3.3 Estate Documents and Temporalities.............................................................. 9 1.3.4 Carte Antique et Miscellanee (Lambeth Charters) .......................................... 9 2 Printed Resources at Lambeth...................................................................................... 10 2.1 Letters of Henry VIII .............................................................................................. 10 2.2 Henry VIII’s Controversy with -

Preface 1 the Protestant Nation

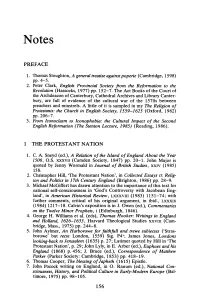

Notes PREFACE 1. Thomas Stoughton, A general treatise against poperie (Cambridge, 1598) pp.4-5. 2. Peter Clark, English Provincial Society from the Reformation to the Revolution (Hassocks, 1977) pp. 152-7. The Act Books of the Court of the Archdeacon of Canterbury, Cathedral Archives and Library Canter bury, are full of evidence of the cultural war of the 1570s between preachers and minstrels. A little of it is sampled in my The Religion of Protestants: the Church in English Society, 1559-1625 (Oxford, 1982) pp.206-7. 3. From Iconoclasm to Iconophobia: the Cultural Impact of the Second English Reformation (The Stenton Lecture, 1985) (Reading, 1986). 1 THE PROTESTANT NATION 1. C. A. Sneyd (ed.), A Relation of the Island of England About the Year 1500, O.S. XXXVII (Camden Society, 1847) pp. 20-1. John Major is quoted by Jenny Wormald in Journal of British Studies, XXIV (1985) 158. 2. Christopher Hill, 'The Protestant Nation', in Collected Essays II: Relig ion and Politics in 17th Century England (Brighton, 1986) pp. 28-9. 3. Michael McGiffert has drawn attention to the importance of this text for national self-consciousness in 'God's Controversy with Jacobean Eng land', in American Historical Review, LXXXVIII (1983) 1151-74; with further comments, critical of his original argument, in ibid., LXXXIX (1984) 1217-18. Calvin's exposition is in J. Owen (ed.), Commentaries on the Twelve Minor Prophets, I (Edinburgh, 1846). 4. George H. Williams et al. (eds), Thomas Hooker: Writings in England and Holland, 1626-1633, Harvard Theological Studies XXVIII (Cam bridge, Mass., 1975) pp. -

William Wildash (Publisher) the History and Antiquities of Rochester, 2Nd Edition Rochester 1817

William Wildash (publisher) The history and antiquities of Rochester, 2nd edition Rochester 1817 <i> THE HISTORY AND ANTIQUITIES OF ROCHESTER AND ITS ENVIRONS: TO WHICH IS ADDED, A Description of the Towns, Villages, Gentlemen’s Seats, and Ancient Buildings, SITUATE ON, OR NEAR THE ROAD FROM LONDON TO MARGATE, DEAL, AND DOVER. SECOND EDITION, WITH CONSIDERABLE ADDITIONS AND IMPROVEMENTS. EMBELLISHED WITH ENGRAVINGS. As the Knowledge of Ancient Things is pleasant, so is the Ignorance as shameful, and oftentimes exposes Men to the Scorn and Contempt of Strangers. PREFACE TO SOMNER’S ANTIQ. OF CANTERBURY. ROCHESTER: PRINTED AND SOLD BY W. WILDASH; SOLD ALSO BY LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN, PATERNOSTER-ROW, LONDON; AND ALL BOOKSELLERS. 1817. <ii> <blank> <iii> ADVERTISEMENT TO THE FIRST EDITION, Published by Mr. T. Fisher in 1772. IN the ensuing work, very frequent are the references to the Registrum Roffense, a book published by John Thorpe, esq.; from the accurate MSS. of his father Dr. Thorpe, who was no less eminent for his knowledge of antiquities, than for his skill in physic: it would be ungrateful in the editor to omit acknowledging, how much labour and expence he has saved, by having an opportu= nity of examining in print, this curious and valuable collection of ancient deeds. He is likewise obliged to the reverend Mr. Aus= ten of Rochester, for some very useful and entertaining articles of information; and it is not without regret that he finds himself not at liberty to insert the names of several other ingenious and learned gentlemen, who have contributed their assistance; and especially of one, whose name would do honour to any publication; and by whose friendly communications, the editor has been enabled to give a clearer and more circumstantial account of some part of the ecclesiastical history of this city, and the neighbouring district, than he could otherwise have done. -

Short Treatise on Political Power (1556), Which Argued That the People Can and Should Punish—Perhaps Even Execute— Wicked Monarchs

Edited and with Introductions by John Ponet (ca. 1514-1556) was the Anglican Bishop of Winchester at ANTHONY COMEGNA, PH D a raucous and revolutionary time in English history. King Henry VIII had recently inaugurated the English Reformation and established the Anglican Church, staffed in part at least with emerging radicals like Ponet. When the Catholic Queen Mary I determined to roll back Protestantism, Ponet and hundreds of others fled to Europe. During his exile, Ponet wrote a Short Treatise on Political Power (1556), which argued that the people can and should punish—perhaps even execute— wicked monarchs. Ponet’s tract anticipated great liberal thinkers for centuries to come. By 1776, the Short Treatise rested (well-worn) on many Patriots’ bookshelves. ANTHONY COMEGNA holds a PhD in American and Atlantic history from the University of Pittsburgh. As Assistant Editor for Intellectual History at Libertarianism.org, his research broadens and complicates prevailing interpretations of libertarian history and historical agency. SHORT TREATISE US $9.95 ON POLITICAL POWER JOHN PONET 1514-1556 Short Treatise on Political Power Short Treatise on Political Power ABRIDGED AND ANNOTATED John Ponet Anthony Comegna, Editor LIBERTARIANISM.ORG WASHINGTON, DC Short Treatise on Political Power Copyright © 2017 by The Cato Institute. All Rights Reserved. CONTENTS 1. From Where Political Power Grows 1 2. No King or Governor Is Exempted 12 3. We Must Obey God Rather than Man 26 4. To Depose and Evil Governor, and Kill a 38 Tyrant 5. O, Miserable England -

Report Case Study 25

Case 6 2013/14: A Traictise from the Mendham Collection Expert adviser’s statement Reviewing Committee Secretary’s note: Please note that any illustrations referred to have not been reproduced on the Arts Council England website EXECUTIVE SUMMARY 1. Brief Description This printed copy of Stephen Gardiner and Thomas Martin, A Traictise declaryng and plainly prouyng, that the pretensed marriage of Priestes… is no mariage (London, 1554), is extensively annotated in the hand of John Ponet, Bishop of Winchester (c.1514-1556), and contains, on interleaved pages, a substantial manuscript work by Ponet, comprising draft passages and working notes for his book-length reply to this treatise. Quarto (195 x approx. 140mm), on paper, rebound in a mid-nineteenth century morocco binding. The printed book consists of 288 pages, many of which have been heavily annotated; it has been interleaved with approximately the same number of blank pages, most of which bear manuscript notes by Ponet. There are some 140 full pages of Ponet’s manuscript. Both printed book and manuscript are in good condition. 2. Context The provenance of this volume is obscure, though presumably it was in Ponet’s library in Strassburg at the time of his death and it may have been among the books acquired by Sir Anthony Cooke from Ponet’s widow. Much later it was in the collection formed, mostly by purchase from antiquarian booksellers, by Joseph Mendham (1769-1856) and presented in 1869 to the library of the Law Society. It was loaned by the Law Society to Canterbury Cathedral Library from 1985 until 2012, when it was withdrawn for sale. -

Reformed Political Theory in the American Founding

Digital Commons @ George Fox University Faculty Publications - Department of History, Department of History, Politics, and International Politics, and International Studies Studies 2012 Reformed Political Theory in the American Founding (Chapter Two of Roger Sherman and the Creation of the American Republic) Mark David Hall George Fox University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.georgefox.edu/hist_fac Part of the Political Science Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Hall, Mark David, "Reformed Political Theory in the American Founding (Chapter Two of Roger Sherman and the Creation of the American Republic)" (2012). Faculty Publications - Department of History, Politics, and International Studies. 79. https://digitalcommons.georgefox.edu/hist_fac/79 This Article is brought to you for free and open access by the Department of History, Politics, and International Studies at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications - Department of History, Politics, and International Studies by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. University Press Scholarship Online Oxford Scholarship Online Roger Sherman and the Creation of the American Republic Mark David Hall Print publication date: 2012 Print ISBN-13: 9780199929849 Published to Oxford Scholarship Online: January 2013 DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199929849.001.0001 Reformed Political Theory in the American Founding Mark David Hall DOI:10.1093/acprof:oso/9780199929849.003.0002 Abstract and Keywords This chapter provides an overview of the Calvinist world into which Sherman was born and raised. It offers an introduction to Reformed political theory, and sketches its transmission from Europe to America. -

Archaeological Journal the Palace Or Manor-House of the Bishops of Rochester at Bromley, Kent, with Some Notes on Their Early Re

This article was downloaded by: [Northwestern University] On: 03 February 2015, At: 23:25 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Archaeological Journal Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/raij20 The Palace or Manor-House of the Bishops of Rochester at Bromley, Kent, with some Notes on their Early Residences Philip Norman LL.D., F.S.A. Published online: 17 Jul 2014. To cite this article: Philip Norman LL.D., F.S.A. (1920) The Palace or Manor- House of the Bishops of Rochester at Bromley, Kent, with some Notes on their Early Residences, Archaeological Journal, 77:1, 148-176, DOI: 10.1080/00665983.1920.10853350 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00665983.1920.10853350 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

Records Ofeabjyengfis Drama

volume 9, number 2 (1984) A Newsletter published by University of Toronto Press in association with Erindale College, University of Toronto. JoAnna Dutka, editor Records ofEabjY Engfis Drama We regret to announce the sudden death of Professor A .G .R. Petti . Professor Petti, a founder member of REED, retired from the Executive in 1983 to join the Advisory Board . He provided a creative critique on our activities durings his years of service on the Executive. Our special debt to him will be for his central role in devising REED's Rules of Transcription. His sensible middle road between strict diplomatic transcription and complete modernization has had an impact in editorial practices beyond our own vol- umes . We are grateful to have had the services of such a talented paleographer at the early stages of the project . AFJ Ian Lancashire's bibliography of works dealing with records of drama and related activities is accompanied in this issue by the first section of Abigail Young's study, based on her work with a selection of REED and Malone Society record collections, of Latin terms for plays, players and performance . IAN LANCASHIRE Annotated bibliography of printed records of early British drama and minstrelsy for 1982-83 This list covers documentary or material records of performers and performance that appear in books, periodicals and record series publishing on pre-18th-century British history, literature and archaeology up to 1984. Only publications on the Shakespeare claimants are omitted . Any item I could not personally read is described as `Not seen .' This introduction cannot mention every valuable contribution in the following list, but it should register that important advances have been made in five areas : the London theatres; general theatre history ; provincial drama, especially in the north ; court revels from Edward iv to Charles I ; and the biography of players and patrons .