Documento Di Indirizzo Per La Proposta

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

30A Edizione

GRAZIE PER IL LORO PREMI FONDAMENTALE CONTRIBUTO A: • PREMIO DI PARTECIPAZIONE AI PRIMI 1.000 ATLETI ARRIVATI • PREMIAZIONE KM 10: AI PRIMI 5 ARRIVATI NELLE CATEGORIE UOMINI/DONNE • Impresa di pulizia Sepe srl via Dante 19 S. Donato Mil.se www.impresasepe.it • PREMIAZIONE BAMBINI NATI DAL 2003 KM 1,8: AI PRIMI 5 ARRIVATI NELLE CATEGORIE BAMBINI/E • Ige srl via Generale dalla Chiesa 2 Colturano tel. 02 98264319 • PREMIAZIONE GRUPPI SPORTIVI E ISTITUTO SCOLASTICO • Coop Vicinato Lombardia S.C. Punto vendita via della Libertà 52 • PREMI A SORTEGGIO: al termine della manifestazione ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA S.Donato Mil.se tel. 02 5274713 verranno sorteggiati numerosi premi tra i quali: DEGLI INTERESSI DEGLI HANDICAPPATI • Banca Centropadana via Strasburgo 3/f S. Donato Mil.se 1°Tablet Asus Zenpad C 7.0; www.centropadana.bcc.it 2° Macchina fotografica Coolpix S33 Nikon; • Alex Car srl via Lombardia 19/b S. Giuliano Mil.se 3° Smartphone Huawei Y3; Con il patrocinio di Regione Lombardia, [email protected] dal 4° al 25° tante altre sorprese! Città metropolitana di Milano via Moro 119 S. Donato Mil.se www.petromed.it • Petromed srl e in collaborazione con il Comune di San Donato Milanese • Musicolepsia srl via Morandi 10 Melegnano É IMPORTANTE CONSERVARE IL TAGLIANDO DI tel. 339 6873696 ISCRIZIONE PER PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE • Banshee R. G. e Pier 59 p.le Supercortemaggiore 2/4 S. Donato Mil.se AIUTACI A SOSTENERE ORGANIZZANO • Globe Travel srl via Martiri di Cefalonia 6 S. Donato Mil.se L’ASSOCIAZIONE E LE SUE ATTIVITÀ.. -

Sud Est Milano

Piano d'Area SUD EST MILANO Ottobre 2008 PIANO D’AREA SUD EST MILANO Piano d'Area SUD EST MILANO 1 Ottobre 2008 118 CON_32_05_ELA_TE_12 PIANO D’AREA SUD EST MILANO Il presente documento Piano d’area Sud Est Milano [CON_32_05] è stato realizzato dal Centro Studi PIM su incarico del Comune di San Donato Milanese, in qualità di capofila dei Comuni del Tavolo Interistituzionale per il PTCP del Sud Est Milano. Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del rapporto è composto da: Centro Studi PIM STAFF PIM Franco Sacchi [Direttore Responsabile], Pierluigi Nobile [capo progetto] Angelo Armentano, Evelina Saracchi, Alma Grieco COLLABORATORI ESTERNI Cesare Benzi, Emilio Guastamacchia, Giovanna D'Angelantonio, Giampiero Spinelli Andrea Aiello [stage] Referenti tecnici per il Comune di San Donato Milanese Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive - Servizio Urbanistica Un particolare ringraziamento va rivolto agli Amministratori ed ai Tecnici dei Comuni del Tavolo Interistituzionale del Sud Est Milano per la collaborazione prestata ai fini dello svolgimento della presente attività. 2 118 Ottobre 2008 CON_32_05_ELA_TE_12 PIANO D’AREA SUD EST MILANO INDICE Il perché di un Piano d’area per il Sud Est Milano 5 SCENARI E DINAMICHE TERRITORIALI DI RIFERIMENTO Quadro socio economico territoriale 9 1 AREA D’INDAGINE 9 2 POPOLAZIONE 10 3 TERRITORIO 13 4 ECONOMIA 18 4.1 Caratteri generali 18 4.2 Specializzazione e dinamica settoriale 24 Condizioni di riferimento: piani, programmi, attese 27 5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO: OBIETTIVI E POLITICHE -

I SITI NATURALI Parchi E Aree Protette

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE SULL’ACCESSO DEL PUBBLICO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE” = LO STATO DEGLI ELEMENTI DELL’AMBIENTE I SITI NATURALI Parchi e Aree Protette ................................................................................................................ 2 Interferenze delle nuove opere o degli interventi di riqualificazione su infrastrutture esistenti con SIC e ZPS .................................................................................................................................. 4 Riferimenti per maggiori informazioni sui SIC e ZPS citati .......................................................... 4 Parchi e Aree Protette Il territorio attraversato dalla rete gestita è caratterizzato da un’elevata urbanizzazione (soprattutto Milano e il suo hinterland), ma sono presenti numerose aree verdi, alcune protette (Parco agricolo Sud Milano, Parco Lombardo della Valle del Ticino), altre con valenza storica (Parco di Monza e giardini della Villa Reale), altre ancora sono utilizzate come parchi cittadini (Parco delle Cave, bosco in città), parchi di interesse sovra-comunale (PLIS) o semplicemente con la funzione di “cuscintetti” tra l’urbanizzato e le infrastrutture. La quota principale delle aree a verde oggetto di tutela nel Milanese, è rappresentata da aree a destinazione agricola, quali il Parco agricolo sud Milano, entro il quale ricadono le infrastrutture in concessione. Si tratta di un parco regionale di cintura metropolitana, istituito con la Legge Regionale -

Distretto Ambito Distrettuale Comuni Abitanti Ovest Milanese Legnano E

Ambito Distretto Comuni abitanti distrettuale Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Legnano e Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa 22 254.678 Castano Primo Cortese ; Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnano, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello Ovest Milanese Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Magenta e Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano 28 211.508 Abbiategrasso Ticino, Sedriano, Vittuone; Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cisliano, Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimomdo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone Garbagnate Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Mil.se, Novate Mil.se, Paderno 17 362.175 Milanese e Rho Dugnano, Senago, Solaro ; Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Rhodense Mil.se, Pregnana Mil.se, Rho, Settimo Mil.se, Vanzago Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Corsico 6 118.073 Naviglio Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Bresso, Nord Milano Nord Milano 6 260.042 Cormano e Cusano Milanino Milano città Milano Milano 1 1.368.545 Bellinzago, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Basiano, Adda Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, 28 338.123 Martesana Vaprio d’Adda, Cassano D’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, -

Linea 11 Lodi - Cervignano - Paullo

L I N E S.P.A. - Via Felice Cavallotti, 62 - 26900 LODI - tel. 037144911 - fax 037167016 [email protected] - www.lineservizi.it LINEA 11 LODI - CERVIGNANO - PAULLO CODICE CORSA 4 6 68 68BIS 70 72 66 80 76 8 8bis 18 18BIS 10 12 84 20/20BIS 24 22 26 64 SCOL SCOL SCOL SCOL SCOL SCOL SCOL SCOL SCOL NSCOL INV EST N.1 NSCOL SCOL SCOL NSCOL VALIDITA' E3A E3A 3A INV N.3 E3A FER 5 FER 6 FER 5 SAB FER 6 FER 6 FER 5 FER 6 FER6 FER 6 F5 FER 6 FER 5 FER 6 FER 6 FER 5 FER 6 FER 6 FER 6 FER 6 F5INV LODI - TERMINAL BUS 06:40 06:10 06:50 06:40 07:00 07:30 07:45 07:50 07:50 09:00 09:00 10:00 11:00 11:00 12:20 13:15 13:30 13:30 13:00 LODI - Ospedale 07:58 LODI -Via San Giacomo 08:00 MONTANASO - Centro 06:50 06:15 07:55 07:55 10:05 11:05 11:05 12:25 13:20 ARCAGNA - Bivio 06:17 07:12 07:57 07:57 09:07 09:07 10:07 11:07 11:07 12:27 13:22 13:42 ARCAGNA - Centro MONGATTINO 13:45 13:10 CASOLTA 13:47 13:12 GALGAGNANO 06:20 07:15 08:00 08:00 09:10 09:10 10:10 11:10 11:10 12:30 13:25 13:45 CERVIGNANO 06:23 07:18 07:40 08:03 08:03 09:13 09:13 10:13 11:13 11:13 12:33 13:28 13:48 QUARTIANO 12:35 13:50 13:15 MULAZZANO 06:25 07:10 07:45 08:05 08:05 09:20 09:20 10:15 11:15 11:15 12:40 13:30 13:55 13:20 MUZZANO VILLA POMPEIANA 06:30 08:10 08:10 10:20 11:20 11:20 12:42 13:35 13:55 MIGNETE 06:31 08:11 08:11 10:21 11:21 11:21 12:43 13:36 13:56 ZELO BUON PERSICO 06:35 08:15 08:15 10:25 11:25 11:25 12:47 13:40 14:00 CASSINO 07:55 09:30 09:30 14:05 13:30 TRIBIANO 06:40 08:00 09:35 09:35 14:10 13:35 DRESANO 07:00 BALBIANO COLTURANO MEDIGLIA TRIGINTO ROBBIANO PAULLO Via Buonarroti -

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Rescaldina Solaro Trezzo sull'Adda Cesate Legnano Grezzago Cerro Maggiore Trezzano Rosa Vanzaghello San Vittore Olona Basiano Magnago Vaprio d'Adda San Giorgio su Legnano Garbagnate MilaneseSenago Paderno Dugnano Cambiago Pozzo d'Adda Dairago Villa Cortese Canegrate Lainate Masate Cinisello Balsamo Nosate Gessate Nerviano Cusano Milanino Castano Primo Parabiago Arese Bollate Carugate Pessano con Bornago Buscate Busto Garolfo Inzago Arconate Cormano Pogliano Milanese Bresso Bussero Sesto San GiovanniCologno Monzese Bellinzago Lombardo Rho Novate Milanese Cernusco sul Naviglio Gorgonzola Turbigo Casorezzo Baranzate Cassano d'Adda Inveruno Robecchetto con Induno Vanzago Cassina de' Pecchi Pregnana Milanese Vimodrone Pozzuolo Martesana Pero Arluno Cuggiono Ossona Cornaredo Vignate Melzo Mesero Pioltello Santo Stefano Ticino Sedriano Marcallo con Casone Segrate Settimo Milanese Truccazzano Bernate Ticino Vittuone Bareggio Rodano Liscate Milano Boffalora sopra Ticino Corbetta Magenta Settala Cusago Cesano Boscone Peschiera Borromeo Pantigliate Cisliano Corsico Cassinetta di Lugagnano Albairate Robecco sul Naviglio Trezzano sul Naviglio Buccinasco Paullo San Donato Milanese Mediglia Tribiano Gaggiano Assago Abbiategrasso Vermezzo con Zelo Rozzano San Giuliano Milanese Colturano Opera Gudo Visconti Dresano Ozzero Noviglio Locate di Triulzi Zibido San Giacomo Vizzolo Predabissi Pieve Emanuele Melegnano Rosate Basiglio Morimondo Carpiano Binasco Cerro al Lambro BubbianoCalvignasco San Zenone -

“Il Paradosso Del Cristiano Nel Mondo”. Di Don Paolo

Numero 192 GENNAIO 2008 www.quartacampana.it e-mail: [email protected] “Il paradosso del cristiano nel mondo”. di don Paolo In un giorno imprecisato del 1436, un anonimo ricercatore di antichi scritti, come ce n’erano in giro molti a quel tempo, capitò in una pescheria di Costantinopoli, ancora per poco capitale dell’impero bizantino. Il suo occhio vigile e attento si posò su un mucchio di pergamene di cui si stava servendo un pescivendolo per incartare tre grossi cefali appena pescati nel Bosforo. L’anonimo ricercatore fermò immediatamente la mano del garzone, ed estratte dalla sua borsa alcune monete, acquistò, con grande sorpresa del pescivendolo, quelle pergamene che stavano per avvolgere quei grossi pesci. Tornato a casa, il ricercatore si accorse di avere acquistato un manoscritto del XIII secolo contenente opere apologetiche cristiane contro i pagani, i giudei, gli eretici e i musulmani. La maggior parte di queste opere erano già conosciute dagli studiosi, ma una di queste non era mai stata letta da nessuno e nemmeno citata dagli autori antichi. Si trattava della “Lettera a Diogneto”, uno scritto anonimo che oggi gli studiosi, fanno risalire alla fine del II secolo d.C. Una delle pagine straordinarie di questo scritto antico è il capitolo quinto. Esso è di una attualità estrema perché sostanzialmente prova il diritto ad esistere dei cristiani in un mondo che li vuole cancellare e mettere a tacere. E’ interessante che la scoperta di questo testo venisse fatta pochi anni prima che il mondo cristiano bizantino crollasse sotto la spinta furiosa del mondo musulmano, abbandonato al suo destino dalla stessa cristianità occidentale, troppo impegnata a difendere i suoi “affaracci” economico-politici europei. -

Backup Di Copertina PSA.Cdr

PIANO DI SETTORE AGRICOLO RINGRAZIAMENTI La Provincia di Milano, Settore Pianificazione, ha affidato all’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegatale (Di.Pro.Ve.) l’incarico di redazione dello studio per la realizzazione del Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano. Lo studio è stato redatto dal Prof. T. Maggiore, in qualità di responsabile scientifico, dal Dott. M. Bertolotti e dall’Ing. A. Fabbri, nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione all’interno del gruppo di lavoro costituito dalla Provincia di Milano e comprendente il Settore Pianificazione, nelle persone del Dirigente Arch. R. Ghiringhelli e del funzionario Dott. Agr. F. Moretti e il Parco Agricolo Sud Milano, nelle persone del Direttore della Direzione Centrale Risorse Ambientali e Agricoltura, Dott.ssa C. Melchiorri, dell’Arch. U. Ceriani, Direttore di progetto Emas, della Dott.ssa M.P. Sparla, P.O. del Parco Agricolo Sud Milano, delle Dott.sse Agr. D. Bergamo, M. Cont e la Dott.ssa C. Liotta. Hanno collaborato all’elaborazione cartografica su supporto GIS la Dott.ssa I. Zanichelli, la Dott.ssa Agr. D. Bergamo, il Dott. Agr. M. Penati e il disegnatore Sig. Luca Grioni. Alle elaborazioni di Piano hanno contribuito anche il Dott. E. Crenca come esperto di norme forestali e il Dott. F. Scelsi come autore di specifiche tecniche di carattere naturalistico. L’immagine di copertina è un’elaborazione grafica a cura dell’Arch. L. D’Ascola Copyright © 2006 Provincia di Milano Si ringrazia per la partecipazione e i contributi alla redazione tutti i componenti del Comitato Tecnico Agricolo e i Presidenti Dott. -

E' Possibile Scrivere Qui Dentro Senza Modificare L

2012-2013 ISU BOCCONI APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS - Scholarships - Additional aid for internships and international programs - Canteen services APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS - Approved by ISU Bocconi Board of Directors - These regulations substitute the provisional ones approved on April 1th, 2012. In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian version prevails. TABLE OF CONTENTS CHAPTER I Item 1 – BENEFITS FOR “EQUAL ACCESS TO UNIVERSITY STUDIES” pg. 4 Item 2 – SCHOLARSHIP RECIPIENTS pg. 4 Item 3 – FORFEITURE AND REVOCATION OF SCHOLARSHIPS pg. 5 Item 4 – RESULTS AND STUDENTS RANKING: ELIGIBLE STUDENTS pg. 6 WHO RECEIVE SCHOLARSHIPS AND ELIGIBLE STUDENTS WHO DO NOT RECEIVE SCHOLARSHIPS Item 5 – INFORMATION ON THE USE OF PERSONAL INFORMATION pg. 6 AND THE RIGHTS Of THE DECLARANT Item 6 – FINANCIAL STATUS VERIFICATION AND AUTHENTICITY OF pg. 7 ECONOMIC INFORMATION PROVIDED (D.P.R. 445/2000, ART.71) CHAPTER II ISU BOCCONI SCHOLARSHIPS pg. 8 Item 1 – Duration of scholarships granted pg. 8 Item 2 – Number of scholarships pg. 9 Item 3 – Amounts granted pg. 10 Item 4 – General Application Conditions pg. 11 Item 5 – Students with Disabilities pg. 12 Item 6 – Merit requirements pg. 12 Item 7 – Bonus credits used to reach merit requirements pg. 14 Item 8 – Requirements regarding financial conditions pg. 15 Item 9 – Deadlines, methods and documentation needed for presenting pg. 19 applications Item 10 – Ranking procedure pg. 20 Item 11 – Publication of temporary rankings and petitions/appeals pg. 21 Item 12 – Granting of scholarships pg. 21 Item 13 – Payment methods pg. 21 Item 14 – Exemption from university fees and enrollment tax for students pg. -

Piano Di Emergenza Intercomunale 2013 COM 20

COMUNI di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE COM 20 RELAZIONE GENERALE SINDAR S.r.l. Corso Ettore Archinti, 35 26900 Lodi LO Tel 0371 549200/Fax 0371549201 [email protected] [email protected] 2013 Piano di Emergenza Intercomunale COM 20 Provincia di Milano edizione 2013 Responsabili di Progetto Sindaco del Comune caposettore Alessandro Lorenzano Comandante della Polizia Municipale Comune caposettore Dott. Marco Simighini Comuni di: Carpiano Consigliere Delegato, Tiberio Federico Cerro al Lambro Sindaco, Marco Sassi Colturano Sindaco, Giovanni Cariello Dresano Sindaco, Mario Valesi Mediglia Sindaco, Paolo Bianchi Melegnano Assessore, Raimondo Fabio Carmine Pantigliate Sindaco, Lidia Maria Rozzoni Paullo Assessore, Alberto Pacchioni Peschiera Borromeo Assessore, Donatello De Mercurio San Colombano al Lambro Marco Quintini San Donato Milanese Sindaco, Mario Dompé San Giuliano Milanese Assessore, Gennaro Piraina San Zenone al Lambro Vicesindaco, Guido Merli Settala Assessore, Giuseppe Grillo Tribiano Vicesindaco, Fabrizio Castoldi Vizzolo Predabissi Sindaco, Mario Mazza Gruppo di lavoro intercomunale Referente ufficio associato e segreteria Funzionario Tecnico dott. Marco Simighini D.T.O. Volontariato cav. Enrico Lazzerini Segreteria dott.ssa Sabrina Rossi Segreteria OO.V sig. Silvio Mutti Referenti comunali -

Carta Dei Servizi San Donato

COME CONTATTARCI I pazienti già in carico al Servizio di NPIA possono contattare gli operatori nelle relative sedi di riferimento. DENOMINAZIONE INDIRIZZO RECAPITI SEDE/UFFICIO Tel. 02.98118002 DISTRETTO Fax. 02.98118002 DI SAN DONATO Orario di apertura al pubblico: MILANESE da lunedì a giovedì: 8.30-17.00 Via Sergnano 2 POLO venerdì 8.30-16.00 TERRITORIALE e-mail: U.O.N.P.I.A npi.sandonato@asst-melegnano- martesana.it Tel. 02.98052529 OSPEDALE Orario di apertura al pubblico: DI VIZZOLO lunedì 8.30-18.00 PREDABISSI martedì/mercoledì/venerdì 8.30-15.00 AMBULATORIO Via Pandina 1 giovedì 8.30 – 17.00 RIABILITATIVO e-mail: U.O.N.P.I.A. npi.melegnano@asst-melegnano- U.O.N.P.I.A martesana.it DISTRETTO Tel 02.90633558 UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DI PAULLO Orario di apertura al pubblico: DELL’ INFANZIA E ADOLESCENZA AMBULATORIO Via Mazzini da lunedì a venerdì: 9.00- 16.30 RIABILITATIVO 17/19 e-mail: U.O.N.P.I.A. [email protected] Polo Territoriale COME FARE UNA SEGNALAZIONE di San Donato Milanese Chi intende inoltrare una segnalazione su disservizi e/o disagi subiti, presentare Ambulatori suggerimenti e/o apprezzamenti può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). di Vizzolo Predabissi e Paullo L’URP è aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00. E’ possibile telefonare al numero: 0298052536 Oppure mandare una e-mail: [email protected] Rev. -

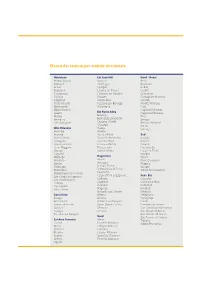

Elenco Dei Comuni Per Ambito Territoriale

Elenco dei comuni per ambito territoriale Abbiatese Est Asse MM Nord - Ovest Abbiategrasso Bussero Arese Albairate Cambiago Baranzate Besate Carugate Bollate Bubbiano Cassina de’ Pecchi Cesate Calvignasco Cernusco sul Naviglio Cornaredo Cisliano Gessate Garbagnate Milanese Gaggiano Gorgonzola Lainate Gudo Visconti Pessano con Bornago Novate Milanese Morimondo Vimodrone Pero Motta Visconti Pogliano Milanese Ozzero Est Parco Adda Pregnana Milanese Rosate Basiano Rho Vermezzo Bellinzago Lombardo Senago Zelo Surrigone Cassano d’Adda Settimo Milanese Grezzago Solaro Alto Milanese Inzago Vanzago Arconate Masate Buscate Pozzo d’Adda Sud Busto Garolfo Pozzuolo Martesana Basiglio Canegrate Trezzano Rosa Binasco Castano Primo Trezzo sull’Adda Casarile Cerro Maggiore Truccazzano Lacchiarella Dairago Vaprio d’Adda Locate di Triulzi Legnano Noviglio Magnago Magentino Opera Nerviano Arluno Pieve Emanuele Nosate Bareggio Rozzano Parabiago Bernate Ticino Vernate Rescaldina Boffalora sopra Ticino Zibido San Giacomo Robecchetto con Induno Casorezzo San Giorgio su Legnano Cassinetta di Lugagnano Sud - Est San Vittore Olona Corbetta Carpiano Turbigo Cuggiono Cerro al Lambro Vanzaghello Inveruno Colturano Villa Cortese Magenta Dresano Marcallo con Casone Mediglia Corsichese Mesero Melegnano Assago Ossona Pantigliate Buccinasco Robecco sul Naviglio Paullo Cesano Boscone Santo Stefano Ticino Peschiera Borromeo Corsico Sedriano San Colombano al Lambro Cusago Vittuone San Donato Milanese Trezzano sul Naviglio San Giuliano Milanese Nord San Zenone al Lambro Est Asse Ferrovia Bresso Tribiano Liscate Cinisello Balsamo Vizzolo Predabissi Melzo Cologno Monzese Pioltello Cormano Rodano Cusano Milanino Segrate Sesto San Giovanni Settala Paderno Dugnano Vignate Localizzazione dei comuni per ambito territoriale RESCALDINA MONZA E BRIANZA SOLARO TREZZO S/A LEGNANO CERRO M. CESATE GREZZAGO VANZAGHELLO BASIANO TREZZANO R. S. VITTORE O.