Bonner Zoologische Beiträge

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DESERTMED a Project About the Deserted Islands of the Mediterranean

DESERTMED A project about the deserted islands of the Mediterranean The islands, and all the more so the deserted island, is an extremely poor or weak notion from the point of view of geography. This is to it’s credit. The range of islands has no objective unity, and deserted islands have even less. The deserted island may indeed have extremely poor soil. Deserted, the is- land may be a desert, but not necessarily. The real desert is uninhabited only insofar as it presents no conditions that by rights would make life possible, weather vegetable, animal, or human. On the contrary, the lack of inhabitants on the deserted island is a pure fact due to the circumstance, in other words, the island’s surroundings. The island is what the sea surrounds. What is de- serted is the ocean around it. It is by virtue of circumstance, for other reasons that the principle on which the island depends, that the ships pass in the distance and never come ashore.“ (from: Gilles Deleuze, Desert Island and Other Texts, Semiotext(e),Los Angeles, 2004) DESERTMED A project about the deserted islands of the Mediterranean Desertmed is an ongoing interdisciplina- land use, according to which the islands ry research project. The “blind spots” on can be divided into various groups or the European map serve as its subject typologies —although the distinctions are matter: approximately 300 uninhabited is- fluid. lands in the Mediterranean Sea. A group of artists, architects, writers and theoreti- cians traveled to forty of these often hard to reach islands in search of clues, impar- tially cataloguing information that can be interpreted in multiple ways. -

Psonis Et Al. 2017

Molecular Phylogenetics and Evolution 106 (2017) 6–17 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation ⇑ Nikolaos Psonis a,b, , Aglaia Antoniou c, Oleg Kukushkin d, Daniel Jablonski e, Boyan Petrov f, Jelka Crnobrnja-Isailovic´ g,h, Konstantinos Sotiropoulos i, Iulian Gherghel j,k, Petros Lymberakis a, Nikos Poulakakis a,b a Natural History Museum of Crete, School of Sciences and Engineering, University of Crete, Knosos Avenue, Irakleio 71409, Greece b Department of Biology, School of Sciences and Engineering, University of Crete, Vassilika Vouton, Irakleio 70013, Greece c Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Center for Marine Research, Gournes Pediados, Irakleio 71003, Greece d Department of Biodiversity Studies and Ecological Monitoring, T.I. Vyazemski Karadagh Scientific Station – Nature Reserve of RAS, Nauki Srt., 24, stm. Kurortnoe, Theodosia 298188, Republic of the Crimea, Russian Federation e Department of Zoology, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, Ilkovicˇova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia f National Museum of Natural History, Sofia 1000, Bulgaria g Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Višegradska 33, Niš 18000, Serbia h Department of Evolutionary Biology, Institute for Biological Research ‘‘Siniša Stankovic´”, -

Location De Bateaux - Les Sporades

VPM Yachtcharter - Location de bateaux - Les Sporades Location de bateaux Location de bateaux - Les Sporades Location de bateaux dans les Sporades: Une région idéale pour naviguer, plonger librement dans ses eaux scintillantes et profiter de baies encore désertes. L'odeur du basilic et des ports florissants vous laisserons de Skiathos, Skyros, Skopelos et Allonis un souvenir inoubliable des Sporades. Conditions climatiques de navigation dans les Sporades: En été, le Meltemi souffle près de la terre ferme avec une intensité modérée 2-4 sur l'échelle de Beaufort, Rarement à 5 ou 6 Bft., Mais de directions nord-est. Meilleure période de navigation dans les Sporades: From Mai to Mid-September Airports close of the bases: Korfu (CFU) - Marina Gouvia: ca. 12km Preveza (PVK) - Vounaki: ca. 35km Preveza (PVK) - Lefkas: ca. 15km Athen (ATH) - Lavrion: ca. 38km Volos (VOL) - Milina: ca. 100km Skiathos (JSI) - Skiathos: ca. 10km Necessary licence for your trip: SBF See. A second crew member must have a sailing license. In most cases, a proof of experience is required. Time zone: MEZ + 1 Hour Yachtcharter in the Sporaden: Pillion, Skiathos, Tsougrias, Arkos, Skopelos, Agios, Georgios, Alonnisos, Kyra Panagia, Lechoussa, Peristera, Adelfopoulo, Adelfi, Skantzoura, Psathoura, Gioura, Prasso, Piperi, Skyros, Skyropoula, Erinia, Valexa, Sarakino, Euböa, Athen Partner Bases: Skiathos Location de bateaux dans les Sporades: Pillion, Skiathos, Tsougrias, Arkos, Skopelos, Agios, Georgios, Alonnisos, Kyra Panagia, Lechoussa, Peristera, Adelfopoulo, Adelfi, -

Greek Island 8

©Lonely¨Planet¨Publications¨Pty¨Ltd Evia & the Sporades Why Go? Evia ...........................439 Evia (Εύβοια) and the four Sporades islands (Οι Σποράδες) The Sporades ............444 remain largely off the beaten island path, though two bridg- es at Halkida join Evia to the mainland. But away from its Skiathos ....................444 commercial hub of Halkida, the pace slows as the landscape Skopelos ....................448 stretches out, dotted by hilltop monasteries, small farms, Alonnisos ...................452 vineyards and not a few curious goats. Skyros ........................ 457 The Sporades (‘scattered ones’) seem like extensions of the forested Pelion Peninsula, and, in fact, they were joined in prehistoric times. Skiathos, easily the most developed of the group, claims the sandiest beaches in the Aegean. Best Places to Eat Low-key Skopelos kicks back with a postcard-worthy har- ¨¨Dina’s Amfilirion bour and forest meadows. Remote Alonnisos anchors the Restaurant (p441) National Marine Park of the Northern Sporades. Skyros, the southernmost of the chain, is known for its culinary and ar- ¨¨Taverna-Ouzerie tistic traditions that date from Byzantine times when these Kabourelia (p446) islands were home to rogues and pirates. ¨¨Nastas Ouzerie (p450) ¨¨Hayati (p456) ¨¨Taverna Mouries (p462) When to Go Skíathos Town Best Places to °C/°F Temp Rainfall inches/mm Stay 40/104 0.79/20 ¨¨Hotel Nefeli (p459) 30/86 0.39/15 ¨¨Atrium Hotel (p448) 20/68 ¨¨Pension Sotos (p450) 0.2/5 10/50 ¨¨Liadromia Hotel (p454) 0/32 0 ¨¨Perigiali Hotel & Studios J F M A M J J A S O N D (p460) Feb & Mar Carni- Apr & May Spring Jun & Sep val season keeps is in the air and Perfect tempera- things warm with Easter festivities tures and clear plenty of merry- linger long into skies – ideal hik- making. -

Introduction Acknowledgements

10 11 Acknowledgements Introduction General geography of Greece Greece is a relatively small country, and with a surface area of 132,000 km2 it is only half as big as the UK. Encompassed, however, in this modest area, is a great diversity of habitats, exceeding many European countries of much larger size. For example, one can encounter in Epirus alpine areas complete with lush conifer forests, dramatic peaks and extensive snowfields that physiographically resemble Switzerland. On the other hand, some regions of the southern Aegean are closer to Africa than to Athens, and their climate and habitats reflect this proximity. Southeastern Crete for example, con- tains one of the few true European deserts, an area closely resembling certain hamma- da regions of the Middle East. Greece is a country of mountains and islands. The Pindos range, an extension of the Dinaric Alps, forms the backbone of peninsular Greece. A number of smaller mountains originate as spurs from this block, although some, including Mount Olympus, the highest mountain in Greece (2,917 m elevation) arise in relative isola- tion. A second major mountain block, the Rhodopes, located in Thrace, runs in a roughly east-west direction separating Greece and Bulgaria. The Peloponnese, a small- er peninsula in the south, is as mountainous as the mainland and encompasses several peaks exceeding 2,000 m in elevation. With the exception of a few large flat regions located mostly in Thessaly and Thrace, the country lacks extensive plains. Typically the mountains drop rather steeply into the sea and are generally flanked only by narrow coastal plains. -

Evia & the Sporades

©Lonely Planet Publications Pty Ltd Evia & the Sporades Why Go? Evia ............................... 451 Evia (Εύβοια) and the four Sporades islands (Οι Σποράδες) Skiathos .......................456 remain largely off the beaten island path, though a busy Skopelos ....................... 461 drawbridge at Halkida joins Evia to the mainland. But away Alonnisos ......................465 from the commercial hubs of Halkida and nearby Eretria, the pace slows as the landscape stretches out, dotted by Islets Around Alonnisos ......................470 hill-top monasteries, small farms, vineyards and not a few curious goats. Skyros ............................471 The Sporades (‘scattered ones’) seem like extensions of the forested Pelion Peninsula, and, in fact, they were joined in prehistoric times. Skiathos is easily the most developed Best Places to Eat of the group, but also claims the sandiest beaches in the Aegean. Low-key Skopelos kicks back with a postcard- » Dina’s Amfilirion worthy harbour and forest meadows. Remote Alonnisos Restaurant (p 454 ) anchors the National Marine Park of Alonnisos, protecting » Maria’s Pizza (p 458 ) the Mediterranean monk seal. Skyros, the southernmost of » To Perivoli Restaurant the chain, is known for its cuisine, woodworking and ceram- (p 463 ) ics, all traditions that date from Byzantine times when these » Hayati (p 470 ) islands were home to rogues and pirates. » Taverna Agios Petros (p 476 ) When to Go Skíathos Town Best Places to Stay °C/°F Temp Rainfall inches/mm » Villa Helidonia (p 458 ) 40/104 0.79/20 » Atrium Hotel (p 460 ) 30/86 0.39/15 » Sotos Pension (p 463 ) 20/68 » Liadromia Hotel (p 468 ) 0.2/5 » Perigiali Hotel & Studios 10/50 (p 475 ) 0/32 0 J FDNOSAJJMAM Feb & Mar Carni- Apr & May Spring Jun & Sep val season keeps is in the air and Perfect tempera- things warm with Easter festivities tures and clear plenty of merry- linger long into skies – ideal making. -

Grazing by Goats on Islands Affects the Populations of an Endemic Mediterranean Lizard P

bs_bs_bannerJournal of Zoology Journal of Zoology. Print ISSN 0952-8369 Grazing by goats on islands affects the populations of an endemic Mediterranean lizard P. Pafilis1, I. Anastasiou1, K. Sagonas2 & E. D. Valakos2 1 Department of Zoology and Marine Biology, School of Biology, University of Athens, Athens, Greece 2 Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, University of Athens, Athens, Greece Keywords Abstract anthropogenic activities; insularity; population density; species interaction. Grazing of goats on Mediterranean islets is a common practice. Its consequences on plant communities are well documented, although not on vertebrates. We aim Correspondence to shed light on the effect of livestock farming on lizards by investigating five Panayiotis Pafilis, Department of Zoology populations of the insular lizard, Podarcis gaigeae, differing in the duration and and Marine Biology, School of Biology, intensity of grazing. Data on grazing regime, invertebrate abundance, tick preva- University of Athens, Panepistimiopolis, lence, infestation levels, gull nests and lizard densities were collected during a Ilissia 157-84, Athens, Greece. Tel: ++30 period of 6 consecutive years. Grazing had a negative impact on insect popula- 210 7274 544; Fax: ++302107274604 tions, thus decreasing food availability for lizards. Tick prevalence and infestation Email: ppafi[email protected] levels were higher in places of continuous grazing. Goat activity disturbed gulls, which avoid nesting, so depriving the islets of marine subsidies. As a consequence Editor: Mark-Oliver Rödel of all these factors, lizard densities were higher in ungrazed and lower in grazed biotopes. Grazing effects were more severe on islets communities than on the main Received 25 November 2012; revised 19 island populations. -

SKIROS MTMA, Should 10

AIP GREECE AD 2-LGSY-VFR 1. Aircraft (including helicopters) flying under VFR within SKIROS MTMA, should 10. Aircraft flying from N. SKANTZOURA to KOROS shall maintain two-way follow VFR routes and altitudes as depicted on this chart, unless VFR criteria radio communication with SKIROS Approach (Freq. 123.20 MHz) or SKIROS require otherwise or a special authorization is obtained from appropriate ATC Tower (Freq. 122.1 MHz) due to affection of the Instrument Approach unit. Procedure of RWY 17 2. Access to SKIROS MTMA is restricted to aircraft (including helicopters) 11. It is reminded that, on VFR Routes, the responsibility to avoid collision capable of maintaining two-way radio communication with SKIROS Approach with other aircraft and maintenance of terrain clearance rests with the pilots. (Freq. 123.20 MHz) or SKIROS Tower (Freq. 122.1 MHz) 3. Should air traffic conditions require, ATC may assign different VFR routes. LGSY Also when deemed necessary by the pilots to deviate from specified routes and / COORDINATES OF REPORTING POINTS OF VFR ROUTES or altitudes, they should communicate with SKIROS Approach or SKIROS Tower prior entering, or immediately after departure, to obtain clearance for deviation. 1. KYRA PANAGIA 39º 18´ 16´´ 24º 03´ 14´´ 4. Position reports must be given to the appropriate ATC unit when over 2. SKANTZOURA 39º 04´ 43´´ 24º 07´ 12´´ compulsory reporting points, as depicted on this chart. 3. SARAKINIKO 38º 46´ 08´´ 23º 42´ 16´´ 5. A continuous watch must be maintained on the appropriate frequency with SKIROS Αpproach or SKIROS Tower, when flying within SKIROS MTMA. -

Inconsistent Patterns of Body Size Evolution in Co-Occurring Island Reptiles

This is a repository copy of Inconsistent patterns of body size evolution in co-occurring island reptiles. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/158008/ Version: Accepted Version Article: Itescu, Y., Schwarz, R., Donihue, C.M. et al. (7 more authors) (2018) Inconsistent patterns of body size evolution in co-occurring island reptiles. Global Ecology and Biogeography, 27 (5). pp. 538-550. ISSN 1466-822X https://doi.org/10.1111/geb.12716 This is the peer reviewed version of the following article: Itescu, Y, Schwarz, R, Donihue, CM, et al. Inconsistent patterns of body size evolution in co‐ occurring island reptiles. Global Ecol Biogeogr. 2018; 27: 538– 550., which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/geb.12716. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. -

Kotsakiozi Et Al. 2018

Molecular Phylogenetics and Evolution 125 (2018) 177–187 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's T gecko, Mediodactylus kotschyi: Hidden diversity and cryptic species Panayiota Kotsakiozia,b, Daniel Jablonskic, Çetin Ilgazd, Yusuf Kumlutaşd, Aziz Avcıe, Shai Meirif,g, Yuval Itescuf,g, Oleg Kukushkinh,i, Václav Gvoždíkj,k, Giovanni Scillitanil, Stephanos A. Roussosm,n, David Jandzikc,o, Panagiotis Kasapidisp, Petros Lymberakisa, ⁎ Nikos Poulakakisa,b, a Natural History Museum of Crete, School of Sciences and Engineering, University of Crete, Knosos Avenue, Irakleio 71409, Greece b Department of Biology, School of Sciences and Engineering, University of Crete, Vassilika Vouton, Irakleio 70013, Greece c Department of Zoology, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovakia d Dokuz Eylül University, Faculty of Science, Department of Biology, 35160 Buca/İzmir, Turkey e Adnan Menderes University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, 09010 Aydın, Turkey f School of Zoology, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel g The Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel h Department of Biodiversity Studies and Ecological Monitoring, T.I. Vyazemski Karadagh Research Station – Nature Reserve of Russian Academy of Sciences, Nauki Srt. 24, stm. Kurortnoe, Theodosia 298188, Republic of the Crimea, -

IOTA References Réf

IOTA_References List of IOTA References Réf. DXCC Description of IOTA Reference Coordonates AFRICA AF-001 3B6 Agalega Islands (=North, South) 10º00–10º45S - 056º15–057º00E Amsterdam & St Paul Islands (=Amsterdam, Deux Freres, Milieu, Nord, Ouest, AF-002 FT*Z 37º45–39º00S - 077º15–077º45E Phoques, Quille, St Paul) AF-003 ZD8 Ascension Island (=Ascension, Boatswain-bird) 07º45–08º00S - 014º15–014º30W Canary Islands (=Alegranza, Fuerteventura, Gomera, Graciosa, Gran Canaria, AF-004 EA8 Hierro, Lanzarote, La Palma, Lobos, Montana Clara, Tenerife and satellite islands) 27º30–29º30N - 013º15–018º15W Cape Verde - Leeward Islands (aka SOTAVENTO) (=Brava, Fogo, Maio, Sao Tiago AF-005 D4 14º30–15º45N - 022º00–026º00W and satellite islands) AF-006 VQ9 Diego Garcia Island 35º00–36º35N - 002º13W–001º37E Comoro Islands (=Mwali [aka Moheli], Njazidja [aka Grande Comore], Nzwani [aka AF-007 D6 11º15–12º30S - 043º00–044º45E Anjouan]) AF-008 FT*W Crozet Islands (=Apotres Isls, Cochons, Est, Pingouins, Possession) 45º45–46º45S - 050º00–052º30E AF-009 FR/E Europa Island 22º15–22º30S - 040º15–040º30E AF-010 3C Bioco (Fernando Poo) Island 03º00–04º00N - 008º15–009º00E AF-011 FR/G Glorioso Islands (=Glorieuse, Lys, Vertes) 11º15–11º45S - 047º00–047º30E AF-012 FR/J Juan De Nova Island 16º50–17º10S - 042º30–043º00E AF-013 5R Madagascar (main island and coastal islands not qualifying for other groups) 11º45–26º00S - 043º00–051º00E AF-014 CT3 Madeira Archipelago (=Madeira, Porto Santo and satellite islands) 32º35–33º15N - 016º00–017º30W Saint Brandon Islands (aka -

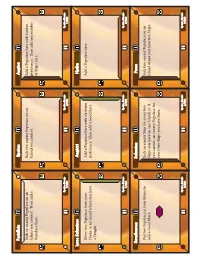

Print and Play

Psytalleia Spetses Aegina Sack an enemy Populace on an Sack two enemy Populace on an Add a Populace here with timber Island you control. Then add a Island you control. preference. Then add any number Populace there. of Ships here. Sparta - Bronze Sparta - Bronze Sparta - Bronze 7/220 4/220 1/220 Leros Salaminos Angistri Hydra Move two Populace from your Add a Populace here with electrum Add a Populace here. Home to an Island where you have preference. Then add a Good here. a Temple. Sparta - Bronze Sparta - Bronze Sparta - Bronze 8/220 5/220 2/220 Revythoussa Salamina Poros Pay two Populace at your Home to Sack an enemy Ship for every two Sack two enemy Populace on an add a Good there. Ships you have on one Island, or if Island where you have two Ships. you cannot, an enemy Populace for every two Ships you have there. Sparta - Bronze Sparta - Bronze Sparta - Bronze 9/220 6/220 3/220 Plateia Spetsopoula Moni Aiginas Sack an enemy Populace on every Add a Populace here. Then pay Add a Populace here with bronze Island where you have a Populace a Good here to add a Populace at preference. Then add another except your Home. each Island with a Good. Populace here. Sparta - Bronze Sparta - Bronze Sparta - Bronze 16/220 13/220 10/220 Bisti Petrokaravo Dokos Move one or more of your Populace Move three Populace from Home to Sack an enemy Populace on each on one Ship to any other Island. an Island where you have a Temple Island where you have a Ship.