Dossier SFVO

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Documento Di Piano, Piano Dei Servizi E Piano Delle Regole

COMUNE DI CENATE SOTTO PROVINCIA DI BERGAMO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENATE SOTTO VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS Settembre 2013 RESPONSABILE DELLE prestazioni Geol. Umberto Locati Via Promessi Sposi 24 b – 24127 Bergamo (BG) OGL 818 Email [email protected] – Tel/Fax +39 035.265.2801 INDICE 1. PREMESSA ......................................................................................................................3 1.1 Screening (verifica di assoggettamento a VAS)..............................................................4 1.2 Percorso metodologico e procedurale .........................................................................10 1.3 Soggetti del percorso di VAS......................................................................................13 1.4 Considerazioni in merito ai contributi ..........................................................................16 1.5 Contributi pervenuti a seguito dell’avvio del procedimento............................................16 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ..................................................................................18 3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PGT ..................................................................20 4. RAPPORTO DEI CONTENUTI DELLA CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI ..........................................................................22 4.1 Piano -

(PDI 1) Come Prorogato Con Delibera

Allegato 1 - Capitolo 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PDI 2013 -2017 Uniacque S.p.A. AGGIORNATO con Del. CDA n. 5 del 30/01/2019 Anno chiusura da PDI a seguito Anno chiusura della SEGMENTO Stato COMUNI INTERESSATI DENOMINAZIONE INTERVENTO CODICE da PDI All. 5.1 Deliberazione n. 2019 2020 2021 NOTE ESPLICATIVE IDRICO d'avanzamento PdA 5 CDA Ufficio d'Ambito 30/01/2019 Bergamo Acquedotto Interventi in varie vie UNIA3RM001L01 2013 - 0 0 0 CONCLUSO - Bianzano Acquedotto Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella UNIA1NI002L01 2015 - 0 0 0 CONCLUSO - Realizzazione tratto di condotta adduttrice dal comune di Bolgare Acquedotto UNIA1NI003L01 2017 2019 210.000 0 0 IN CORSO lavori iniziati in data 30/07/18 - ultimazione programmata entro febbraio 2019 Calcinate al comune di Bolgare Comuni diversi - Bergamo, Algua, Albino, Interventi Vari Sulle Reti Idriche Nel Comune Di Bergamo E Nei Curno, Almenno San Salvatore, Alzano, Acquedotto UNIA5RM004L01 2017 - 0 0 0 CONCLUSO - Comuni Limitrofi (Area Ex Bas Sii) Casnigo Comuni diversi - Casazza, Monasterolo del Acquedotto Realizzazione opera di presa sorgente Torrezzo - 2° Lotto UNIA1NI008L01 2014 - 0 0 0 CONCLUSO - Castello, Gaverina Terme Comuni diversi - Cenate Sotto, San Paolo d'Argon, Ponte Nossa, Albino, Bergamo, Acquedotto Interventi vari su reti e serbatoi UNIA1NI009L01 2013 - 0 0 0 CONCLUSO - Alzano Lombardo, Ponteranica Realizzazione di nuova condotta adduttrice da Cividate al Piano a Comuni diversi - Cividate al Piano e Calcio Acquedotto UNIA1NI010L01 2017 - 0 0 0 CONCLUSO - Calcio - 2° lotto Comuni diversi - Fiorano al Serio, Peia, Acquedotto Interventi Vari Sulle Reti Idriche UNIA3RM011L01 2017 - 0 0 0 CONCLUSO - Parzanica, Fonteno, Cerete, Albino Cerete Acquedotto Collettamento villaggio Barcolo frazione Piazzi UNIA3RM015L01 2017 2019 199.485 0 0 IN CORSO lavori appaltati - inizio febbraio 2019. -

32 Città Di Seriate

CALENDARIO UFFICIALE 2° TROFEO DI CALCIO GIOVANILE "CITTA' DI SERIATE" CATEGORIE 2007-2006-2005-2004 SQUADRE PARTECIPANTI COMPOSIZIONE CALENDARIO CLASSIFICHE CATEGORIE Categoria 2007 GIRONE QUALIFICAZIONE Girone A Punteggio Accedono alle finali Girone A Gare da disputare martedì 12/05/2015 AURORA SERIATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AURORA SERIATE AURORA SERIATE 1 18 33 Gara Tipo Orario Cat. Campo Incontro Risultato CALCIO LEVATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CALCIO LEVATE 1 17 34 1 Q1 18.00 2007 A AURORA SERIATE vs CALCIO LEVATE 2 1 A.S.D. SAN PAOLO D’ARGON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A.S.D SAN PAOLO D'ARGON A.S.D. SAN PAOLO D’ARGON 2 17 33 2 Q1 18.00 2007 B A.S.D. SAN PAOLO D’ARGONvs NUOVA POLISPORTIVA ORIO 2 1 NUOVA POLISPORTIVA ORIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NUOVA POLISPORTIVA ORIO 2 18 34 3 Q1 18.50 2006 A AURORA TRESCORE vs ASD USO ZANICA 2 2 Girone B Punteggio Accedono alle finali Girone B Gare da disputare 4 Q1 18.50 2006 B AURORA SERIATEvs A.S.D. SAN PAOLO D’ARGON 1 4 A.S.D. LALLIO CALCIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A.S.D. LALLIO CALCIO 9 26 41 5 Q1 19.40 2005 A ATALANTA B.C.vs POLISPORTIVA GORLAGO ASD 1 1 Categoria 2007 U.S.D. SCANZOROSCIATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U.S.D. -

Comuni Aderenti

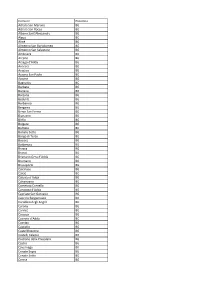

Comune Provincia Adrara San Martino BG Adrara San Rocco BG Albano Sant'Alessandro BG Algua BG Almè BG Almenno San Bartolomeo BG Almenno San Salvatore BG Ambivere BG Arcene BG Arzago d'Adda BG Averara BG Aviatico BG Azzano San Paolo BG Azzone BG Bagnatica BG Barbata BG Bariano BG Barzana BG Bedulita BG Berbenno BG Bergamo BG Berzo San Fermo BG Bianzano BG Blello BG Bolgare BG Boltiere BG Bonate Sotto BG Borgo di Terzo BG Bossico BG Bottanuco BG Bracca BG Branzi BG Brignano Gera d'Adda BG Brumano BG Brusaporto BG Calcinate BG Calcio BG Calusco d'Adda BG Calvenzano BG Camerata Cornello BG Canonica d'Adda BG Capriate San Gervasio BG Caprino Bergamasco BG Carobbio degli Angeli BG Carona BG Carvico BG Casazza BG Casirate d'Adda BG Casnigo BG Cassiglio BG Castel Rozzone BG Castelli Calepio BG Castione della Presolana BG Castro BG Cavernago BG Cenate Sopra BG Cenate Sotto BG Cerete BG Chignolo d'Isola BG Chiuduno BG Cisano Bergamasco BG Cividate al Piano BG Clusone BG Colere BG Cologno al Serio BG Colzate BG Comun Nuovo BG Corna Imagna BG Cornalba BG Cortenuova BG Costa di Mezzate BG Costa di Serina BG Costa Valle Imagna BG Costa Volpino BG Credaro BG Curno BG Dalmine BG Dossena BG Entratico BG Fara Gera d'Adda BG Fara Olivana con Sola BG Filago BG Fino del Monte BG Fiorano al Serio BG Fontanella BG Fonteno BG Foppolo BG Foresto Sparso BG Fornovo San Giovanni BG Fuipiano Valle Imagna BG Gandellino BG Gandino BG Gandosso BG Gaverina Terme BG Ghisalba BG Gorlago BG Gorle BG Gorno BG Grassobbio BG Gromo BG Grone BG Isola di Fondra BG Isso BG Lallio -

I 50 Anni Del Gruppo Alpini Cenate Sotto

SPECIALE ALPINI I 50 anni del Gruppo Alpini Cenate Sotto L’ALPINO L’Alpino ha una grande fede ama la famiglia ama il lavoro ama la sua patria ama la montagna ama e custodisce la natura è un uomo generoso ha il senso del dovere ha il senso della solidarietà è un uomo sincero fa dell’umiltà la sua forza è amico di tutti ama l’allegria è leale e schietto è custode delle tradizioni e dei costumi ha grande senso dell’onore è pronto alla difesa della patria ricorda doverosamente i caduti Alpino Giovanni Parigi Alpino Giuseppe Morotti difende i valori della società è esempio di altruismo è legato alla propria bandiera non scende a compromessi sui principi è pronto ad aiutare i bisognosi ed i più deboli è pronto al sacrificio ha una alto senso civico predilige l’amore e la pace ama la verità e la giustizia tramanda ai giovani la storia con l’esempio e perché no …anche un buon bicchiere di vino! Andrea Manfré DA DOVE VENIAMO sonali, volontarie e gratuite dei propri soci. Gli Alpini sono le truppe di montagna dell’Esercito Ita- Nel 2015 sono state fatte 2 milioni di ore di lavoro a fa- liano, costituitesi nel lontano 1875. Nel 1919 si forma vore della comunità (equivalenti a 57 milioni di euro, a l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), con lo scopo di cui vanno aggiunte circa 6 milioni di donazioni). La se- unire e valorizzare le forze e gli ideali degli Alpini sparsi zione di Bergamo è la maggiore, per gruppi e aderenti. -

Castione Della Presolana Nel Medioevo

Castione della Presolana NEL MEDIOEVO ECONOMIA E SOCIETÀ NELLA MONTAGNA BERGAMASCA DAL XII AL XVI SECOLO © Copyright 2011 Comune di Castione della Presolana Realizzazione editoriale Grafica & Arte via Francesco Coghetti, 108 24128 Bergamo Tel. 035 255014 Fax 035 250164 www.graficaearte.it [email protected] ISBN 978-88-7201-295-6 Alma Poloni Castione della Presolana NEL MEDIOEVO ECONOMIA E SOCIETÀ NELLA MONTAGNA BERGAMASCA DAL XII AL XVI SECOLO COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA INDICE PRESENTAZIONE 7 IN EQUILIBRIO SOPRA UN’ALPE? 9 Abbreviazioni 18 I. LA CONCA DELLA PRESOLANA NEL DUECENTO 19 1. LA SIGNORIA DEL VESCOVO 19 1.1 Un documento eccezionale 19 1.2 Il prelievo signorile nel Duecento 23 1.3 Dai signori al signore: vescovo e rustici tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo 34 1.4 Il vescovo e la città in Val Seriana superiore 46 2. ECONOMIA E SOCIETÀ NEL TERRITORIO DI CASTIONE 50 2.1 Le attività economiche 50 2.2 La stratificazione sociale 53 2.3 Una società fluida 57 II. LA SVOLTA TRECENTESCA 63 1. LA FINE DELLA SIGNORIA VESCOVILE 63 1.1 La cronologia della liquidazione della signoria 63 1.2 Il prezzo dell’indipendenza 70 2. MUTAMENTI DELL’HABITAT E TRASFORMAZIONI ECONOMICHE NEL TRECENTO 78 2.1 Villaggi che scompaiono 78 2.2 … e contrade che compaiono 86 2.3 Lo sviluppo dell’allevamento 90 III. MERCANTI E MALGARI. LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE DELLA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO 113 1. I MERCANTI E IL TERRITORIO 113 1.1 «...et molti fatti ricchi». La fioritura mercantile del XV secolo 113 1.2 Mercanti e malgari 121 2. -

3 Orari Apertura Disp. Farmaceutici

Allegato 3 I DISPENSARI FARMCEUTICI RESTANO CHIUSI NEL PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE DELLE RISPETTIVE FARMACIE DISPENSARIO DI GESTITO DA FARMACIA DI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. AZZONE Pezzoli Dr.a Evelina Vilminore 13,30-14,30 13,30-14,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 15,30-17,00 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 9,00-12,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 CARONA Puricelli Dr. Lorenzo Branzi 10,30-12,00 16,30-18,00 CARONA Puricelli Dr. Lorenzo Branzi 16,30-18,00 16,30-18,00 16,30-18,00 CENATE SOTTO Gregorio Alfonso Cenate Sotto 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 CERETE Salvetti Lidia Songavazzo 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 15,00-18,30 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 8,30-10,00 9,00-11,00 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 12,45-14,45 CURNASCO Bianchi Dr.a Clara Treviolo 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 DOSSENA Passera dr.a Francesca Otre il Colle 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 FINO DEL MONTE Re Alberto Rovetta 8,30-11,30 8,30-11,30 FONTENO Cortesi Dr. -

Comune Di Songavazzo PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO

Comune di DOCUMENTO Songavazzo DI PIANO PIANO LE TRACCE DELLA STORIA DI GOVERNO Quaderno del Documento di Piano n.3 DEL TERRITORIO ARCH. FILIPPO SIMONETTI (progettista) LUGLIO 2008 DOTT. SERGIO APPIANI (collaboratore) ARCH. LUIGINA BIANCHI (consulente) DOTT. ADELAIDE MORANDI (collaboratrice) DOTT. LUCA GIBELLINI (consulente) LA LETTURA DEL TERRITORIO … la struttura del luogo andrebbe descritta in termini di “paesaggio” e di “insediamento”, e analizzata mediante le categorie di “spazio” e di “carattere” … . Secondo Heidegger … “gli spazi ricevono l’esistenza non dallo ‘spazio’ ma dalla località”. Il rapporto esterno – interno, aspetto primario dello spazio concreto, sottintende che lo spazio possiede una varietà di ‘estensione’ e di ‘chiusura’. Mentre i paesaggi si distinguono per una estensione svariata ma sostanzialmente continua, gli insediamenti sono entità chiuse. L’insediamento e il paesaggio intrattengono un rapporto ‘figura – sfondo’. Qualsiasi chiusura si manifesta in genere come “figura” rispetto al territorio esteso del paesaggio … . Ogni chiusura è definita da una delimitazione … . La delimitazione non è ciò su cui una cosa si arresta, … è ciò da cui una cosa inizia la sua presenza 1. Se in una ipotetica scala di livelli ambientali i luoghi naturali, più comprensivi, contengono i luoghi artificiali 2, opera dell’uomo, questi ultimi visualizzano e precisano a loro volta la struttura naturale restituendo una propria cognizione della natura: l’uomo costruisce ciò che vede ed ha visto. Il rilievo, con le variazioni della superficie, l’acqua e la vegetazione, elementi base del paesaggio, interagiscono a formare le caratteristiche del luogo naturale e la sua struttura, descritta qui da elementi precisi, evidenti ed assolutamente riconoscibili. La valle, spazio delimitato ed orientato univocamente, con la sottolineatura e successione dei corsi d’acqua che la caratterizzano 3, elemento quest’ultimo mobile e dinamico, vivo, orienta lo spazio tracciando un percorso definito 4: .. -

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Girone a GIOVANISSIMI PROVINCIALI Girone B

======= ================================= ===== ============================================================================================== ====== GIOVANISSIMI PROVINCIALI Girone A ======= ================================== ===== ===================================================================================================== 935594 A.S.D. ACCADEMIA MAPELLOBONATE 491 C.S.COMUNALE - CAMPO N.1 VIA PAPA GIOVANNI XXIII BONATE SOPRA 913847 A.S.D. CAPRINO CALCIO 894 C.S.PARROCCH.-COMUNALE(E.A.) VIA F.LLI RONCELLI 2 ALMENNO SAN BARTOLOMEO 09:15 675112 POL. LEMINE CALCIO 1724 C.S.COM."FRATELLI PEDRETTI" VIA LEMEN ALMENNO SAN SALVATORE 32970 ASD.C. MOZZO 1293 CENTRO SPORT.COMUNALE VIA COLOMBERA MOZZO 65226 G.S. PALADINA 454 CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA DEGLI ALPINI PALADINA 76410 A.S.D. POLISPORTIVA BERBENNO 2401 CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA DAMIANO CHIESA BERBENNO/LOC.FOPPO 62129 A.S.D. PONTERANICA 1931 CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA VIII MARZO PONTERANICA 80280 A.S.D. PONTIDA BRIANTEA 1838 CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CONVENTO PONTIDA 09:45 62154 A.C. S.GIOVANNI BIANCO 674 COMUNALE (E.A.) VIA BRIOLO SAN GIOVANNI BIANCO 57610 A.S.D. VILLA D ALME VALBREMBANA 726 C.S.COMUNALE (ERBA ARTIF.) VIA RONCO BASSO 15 VILLA D'ALME' 10:45 675576 A.S.D. ZOGNESE 98 V.B. 2276 COMUNALE "CAMANGHE'" VIA CAMANGHE' ZOGNO TOTALE 11 ======= ================================= ===== ============================================================================================== ====== GIOVANISSIMI PROVINCIALI Girone B ======= ================================== ===== -

FASE PROVINCIALE SCI SLALOM GIGANTE I GRADO Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - CLASSIFICA D'arrivo Località : MONTE PORA Impianto

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA Olimpyawin Modulo Sci FASE PROVINCIALE SCI SLALOM GIGANTE I GRADO Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - CLASSIFICA D'ARRIVO Località : MONTE PORA Impianto : Cl. Pett. Cognome Nome Data N. Scuola / Istituto Comune Pv Tempo Punti - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM 1 64 SAVOLDELLI LUCA 2005 I.C. CLUSONE CLUSONE BG 32"22 1 2 52 ONGARO GIOVANNI 2004 I.C. CLUSONE CLUSONE BG 32"50 2 3 62 BELOTTI FRANCESCO 2004 I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE BG 33"88 3 4 58 BONOMI MASSIMO 2005 IMI- BERG BERGAMO BG 34"06 4 5 87 GANDELLI DANIELE 2005 SMS ARDESIO ARDESIO BG 34"07 5 6 77 CALZAVACCA RENATO 2004 IMI- BERG BERGAMO BG 34"08 6 7 68 CALZAVACCA GIANFRANCO 2004 IMI- BERG BERGAMO BG 34"86 7 7 106 VISINONI ALESSANDRO 2004 I.C. "FANTONI" ROVETTA BG 34"86 7 9 104 PIAZZOLI MATTEO 2004 I.C. "FANTONI" ROVETTA BG 35"42 9 10 61 BONALDI FEDERICO 2005 I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE BG 35"46 10 11 86 GANDELLI TOBIA 2004 SMS ARDESIO ARDESIO BG 35"52 11 12 51 CANOVA FRANCESCO 2005 SMS CASTIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 36"27 12 13 73 CALLIONI GIANLUCA 2004 SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO BG 36"64 13 14 113 MUSITELLI MARIO 2004 I.C. CLUSONE CLUSONE BG 36"75 14 15 71 CAPITANIO STEFANO 2005 I.C. VILMINORE DI S. VILMINORE DI SCALVE BG 36"92 15 16 80 MAZZOLENI ALESSANDRO 2005 I.C. "FANTONI" ROVETTA BG 36"95 16 17 84 GRASSI GIORDANO 2004 I.C. -

Indirizzi Delle Sedi Distrettuali Dell'asl Di

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167 INDIRIZZI DELLE SEDI DISTRETTUALI DELL’ASL DI BERGAMO E ELENCO COMUNI DEL TERRITORIO CON RELATIVI AMBITI DI ZONA E DISTRETTUALI Asl della Provincia di Bergamo Indirizzi Sedi DISTRETTO SOCIO SANITARIO Distrettuali DELLA VALSERIANA E VAL DI SCALVE SEDE DI ALBINO Viale Stazione, 26/a DISTRETTO SOCIO SANITARIO Tel. 035/759704 DI BERGAMO Fax 035/774304 SEDE DI BORGO PALAZZO Via Borgo Palazzo, 130 SEDE DI CLUSONE Tel. 035/2270317 – 351 Via Matteotti, 11 Fax 035/2270637 TEL. 0346/89042 Fax 0346/89027 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI DALMINE SEDE DI DALMINE DELLA VALBREMBANA E Viale Betelli,1 VALLE IMAGNA Tel. 035/378119-131 SEDE DI ZOGNO Fax 035/562117 Via Paolo Polli Tel. 0345/59119 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 0345/94478 DELL’ EST-PROVINCIA SEDE DI VILLA D’ALMÈ SEDE DI SERIATE Via Roma, 16 Via Paderno, 40 Tel. 035/634611-612 Tel. 035/3235054/055 Fax 035/544509 Fax 035/3235059 SEDE DI GRUMELLO DISTRETTO SOCIO SANITARIO Via Nembrini, 1 DELL’ ISOLA BERGAMASCA Tel. 035/8356330-320 SEDE DI PONTE SAN PIETRO Fax 035/4420339 Via Caironi, 7 Tel. 035/603247 - 603312 SEDE DI TRESCORE Fax 035/603343 Via Mazzini, 13 Tel. 035/955423 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 035/944552 DELLA BASSA BERGAMASCA SEDE DI SARNICO SEDE DI TREVIGLIO Via Libertà, 37 Via Matteotti, 4 TEL. 035/911038 Tel. 0363/424228 Fax 035/910638 Fax 0363/305423 SEDE DI LOVERE SEDE DI ROMANO Piazzale Bonomelli Via Balilla, 25 Tel. -

2007 Annual Report

22000077 AAnnnnuuaall RReeppoorrtt 55tthh FFIINNAANNCCIIAALL YYEEAARR OORRDDIINNAARRYY GGEENNEERRAALL MMEEEETTIINNGG OOFF TTHHEE SSHHAARREEHHOOLLDDEERRSS OOFF 1100tthh AAPPRRIILL 22000088 Joint stock company with sole shareholder Head Office and General Management: Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo 24122 (Italy) Member of the Interbank Deposit Protection Fund and the National Guarantee Fund Share capital of 1.256.300.000,00 EUR fully paid up Tax Code, VAT nr and Registration nr in the Company Register of Bergamo 03034840169 Unione di Banche Italiane Banking Group ABI nr 05428.8 Register of Banks nr 5561 Register of Banking Groups nr 3111.2 Subject to the management and co-ordination of Unione di Banche Italiane S.c.p.a. www.bpb.it 2 Contents Notice of call 5 Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 7 Members of Corporate Boards and Management 9 The rating 10 Introduction 12 Summary of data and operating and financial indicators 14 Reclassified financial statements 16 Report of the Board of Directors on operations 22 Commercial strategy 23 Operations 31 The macroeconomic scenario 31 Lending 41 Funding from customers and securities in issue 45 Indirect funding and assets under management 47 Operations on the interbank market 48 Available-for-sale financial assets 50 Assets and liabilities held for trading 50 Hedging derivatives 50 Change in value of financial assets subject to general hedging 51 Non current assets 52 Non current assets and liabilities held for disposal and disposal groups 53 Provisions for liabilities and charges 53