LOUSONNA : Un Passé D'actualité

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Musée Olympique

LA CÔTE p.5 Château de Morges & ses musées p.6 Château de Nyon p.6 Maison du Basket p.7 La Maison de la Rivière p.8 Musée du Léman p.9 Musée national suisse – Château de Prangins p.10 Musée romain de Nyon YVÉRDON p.12 Centre d’art contemporain p.13 Maison d’Ailleurs p.14 Musée d’Yverdon et région (MY) LÔZÂNE p.16 Abbaye de Montheron p.17 Cinémathèque suisse p.17 Collection de l’Art Brut p.18 Espace des inventions p.19 Fondation de l'Hermitage p.20 Le Musée Olympique p.21 mudac p.22 Musée de la main UNIL-CHUV p.23 Musée de l'Elysée p.23 Musée historique de Lausanne p.24 Musée et Jardins botaniques cantonaux p.25 Musée romain de Lausanne-Vidy p.26 Palais de Rumine p.26 Ciné du musée p.27 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire p.27 Musée monétaire cantonal p.28 Musée cantonal de géologie p.28 Musée cantonal de zoologie p.29 Musée cantonal des Beaux-Arts p.30 UNIL - L’éprouvette p.31 ArchéoLab p.32 Musée d'art de Pully RIVIÉRÂ p.34 Alimentarium - Musée de l'alimentation p.35 Musée Suisse du Jeu p.35 Château de Chillon™ p.36 Musée de Montreux p.36 Musée historique de Vevey / Musée de la Confrérie des Vignerons p.37 Musée Jenisch Vevey p.37 Musée nest p.38 Musée suisse de l’appareil photographique p.38 Villa « Le Lac » Le Corbusier KIK ANKOI ? p.39 Activités avec réservation p.44 Activités sans réservation p.46 Activités journalières PâKOMUZé continue d’étoffer son programme culturel en se réjouissant d’accueillir, pour sa treizième édition, le Château de Morges & ses Musées ainsi que le récent Musée nest. -

Direction Des Travaux

CHAPITRE IV Direction des travaux Suite à l’élection complémentaire à la Municipalité les 12 et 26 mars, la Directrice, Mme Silvia Zamora, quittait le Secrétariat général 31 mai la Direction des travaux pour celle de la Sécurité er sociale et environnement. Elle était remplacée le 1 juin Il s’agit de tâches de coordination de diverses affaires 2000 par M. Olivier Français. De plus, pour la même intéressant l’ensemble de la Direction ou de tâches date, la Municipalité décidait le transfert du service des particulières d’intérêt général ou dictées par la Direction parcs et promenades à la Direction de la sécurité sociale et de représentations internes ou externes. et environnement et celui du service d’assainissement à la Direction des travaux (un retour dix ans après l’avoir Séances des chefs de service (SCS) quitté le 1er janvier 1990). Le secrétariat général a établi les ordres du jour, rédigé A part les perturbations et réadaptations de ces les procès-verbaux et assuré la diffusion des 660 changements, les événements marquants de cette décisions (501 en 1999) prises au cours des 49 (50) année 2000 ont été les suivants : séances tenues en 2000. Les procès-verbaux sont − la fin du réaménagement de la rue Mercerie, maintenant disponibles sur l’Intranet de la Direction. − le début des chantiers de l’avenue de France et du Quai d’Ouchy ; avec le nouveau moyen de transport Séance des cadres de la Direction de la « Serpentine », Deux séance des cadres ont eu lieu en 2000. La − la mise en consultation publique du plan général première pour les adieux de Mme Silvia Zamora, le 25 d’affectation (PGA), doublé d’un site Internet, mai à l’Orangerie du service des parcs et promenades − l’amélioration du réseau des rues piétonnes au (avenue du Chablais) et le 11 octobre, séance ordinaire centre-ville, annuelle à Pierre-de-Plan avec le nouveau Directeur, M. -

À Lausanne Est Excep- Automne 06 Chacun D’Entre Nous Puise, Dès Son Plus Tionnelle Et Rayonne Bien Au-Delà De Jeune Âge, Rêves Et Imagination

GÀ L Ara U S A Nn N Ed r n°2 La culture est le terreau dans lequel La vie culturelle à Lausanne est excep- automne 06 chacun d’entre nous puise, dès son plus tionnelle et rayonne bien au-delà de jeune âge, rêves et imagination. Com- nos frontières. Comme le présente ce bien de beaux souvenirs et de décou- « Grandir à Lausanne » spécial « décou- vertes de notre enfance ne sont-ils pas vertes culturelles », les familles sont liés à un film, à un air de musique, au invitées à en bénéficier très largement. héros d’un livre ou à une pièce de théâ- Depuis des années, la Ville manifeste sa tre ? Il est donc essentiel de permettre volonté de rendre la culture accessible à tous les enfants de s’aventurer à la au plus grand nombre, notamment par découverte de l’art, quel qu’il soit. Dans un soutien aux institutions présentées le cadre scolaire, une multitude d’acti- ici. Toutes ont à cœur de proposer des vités sont proposées afin de leur faire prestations qui sont autant d’avanta- connaître une partie de ce vaste monde ges pour les familles : tarifs réduits, vi- dont nous espérons qu’ils poursuivront sites adaptées au jeune public, dossiers la visite, une fois devenus adultes. expressément réalisés pour les enfants, fêtes d’anniversaire, les propositions Les parents peuvent aussi contribuer sont aussi festives que nombreuses, à développer l’imagination de l’enfant pour tous les goûts et tous les âges. en lui faisant apprécier ces escapades. Vivre la culture en famille, c’est avant Je vous souhaite beaucoup de plaisir tout partager un moment de plaisir à (re)découvrir Lausanne, ville où la et d’émerveillement, l’espace d’un culture se vit, se savoure, se partage mercredi après-midi au cinéma ou à la ensemble, petits et grands. -

Losanna, Concezione, Sapori Raffinati E Grandi Vini, Vera ‘Città Paesaggio’ Con La Sua Cornice Naturale Incantata

il viaggio torino magazine torino magazine il viaggio Charmant, romantica e trendy, la capitale del cantone di Vaud conquista per un felice mix di tradizione e modernità: eccellenze architettoniche e musei di nuova Losanna, concezione, sapori raffinati e grandi vini, vera ‘città paesaggio’ con la sua cornice naturale incantata. Un viaggio edonista e culturale in compagnia di tre testimonial la Svizzera che non t’aspetti d’eccezione: Maurice Béjart, Hugo Pratt e Georges Simenon di GUIDO BAROSIO foto GUIDO BAROSIO, RÈGIS COLOMBO/WWW.DIAPO.CH e ARCHIVIO 86 87 il viaggio torino magazine torino magazine il viaggio tore di Corto Maltese, il ‘cittadino del mondo’ per eccel- lenza e vocazione: Hugo Pratt. Nel 1984 si stabilì in una gran- de casa di Grandvaux – nel cuore degli spettacolari vigne- ti che sovrastano il lago Lemano, a una manciata di chilo- metri da Losanna – dove riunì i trentacinquemila volumi del- la propria immensa biblioteca. Nei suoi ultimi undici anni quel paesaggio tranquillo, ma allo stesso tempo fiabesco e impo- nente, divenne l’approdo conclusivo di una vita passata tra avventure e scrivendo di personaggi immortali, amando gli amici ed il vino non meno della sua penna straordinaria. Pro- prio le penne dei visitatori in pellegrinaggio decorano (in luo- go dei fiori) una semplice tomba nel minuscolo e raccolto cimitero di Grandvaux: di fronte un lago grande come il mare e, come il mare, solcato da lunghe e regolari onde che il vento disegna nell’azzurro. Poco distante, nel cuore del cen- tro abitato, di fronte alla maestosità del Lemano, una lon- gilinea e fierissima scultura celebra Corto Maltese. -

Du 27 Mai Au 5 Juin Concoursmontreal.Ca Investir , Limaginaire

DU 27 MAI AU 5 JUIN CONCOURSMONTREAL.CA INVESTIR , LIMAGINAIRE DU CONSEIL DES ARTS ET des LETTRES DU QUÉBEC VIOLON 2019 VIOLIN MESSAGES Bienvenue au Concours musical international de Montréal GOUVERNEURE Édition violon 2019 GÉNÉRALE DU CANADA Avides de créer un évènement pour stimuler l’émergence de jeunes musiciens talentueux de partout au monde, le chanteur GOVERNOR GENERAL basse Joseph Rouleau et feu André Bourbeau ont eu l’idée de OF CANADA fonder le Concours musical international de Montréal (CMIM). Ce fut le début d’une grande aventure musicale ! Le CMIM offre un contact privilégié avec une musique de très haute qualité. Alternant sa programmation d’une année à l’autre entre le chant, le violon et le piano, il fait rayonner la musique classique et la met à la portée de tous. Depuis la première édition au printemps 2002, des milliers de candidats ont participé au concours pour le plus grand plaisir du public montréalais et des nombreux mélomanes qui assistent à la diffusion des récitals en direct d’un bout à l’autre de la planète. Cette année ne sera pas en reste. Les 24 concurrents sélection- nés parmi les jeunes violonistes les plus prometteurs au monde SGT JOHANIE MAHEU seront évalués par un jury international présidé par Zarin Mehta. Lors de la finale, ils seront acompagnés par l’Orchestre sympho- nique de Montréal, sous la direction d’Alexander Shelley, que je connais du Centre national des Arts d’Ottawa et que j’admire beaucoup. Vous serez éblouis ! Bonne édition 2019 ! Son Excellence la très honorable Her Excellency the Right Honourable JULIE PAYETTE C.C., C.M.M., C.O.M., C.Q., C.D. -

The Roman Antiquities of Switzerland

Archaeological Journal ISSN: 0066-5983 (Print) 2373-2288 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/raij20 The Roman Antiquities of Switzerland By Bunnell Lewis M.A., F.S.A. To cite this article: By Bunnell Lewis M.A., F.S.A. (1885) The Roman Antiquities of Switzerland, Archaeological Journal, 42:1, 171-214, DOI: 10.1080/00665983.1885.10852174 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00665983.1885.10852174 Published online: 15 Jul 2014. Submit your article to this journal View related articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=raij20 Download by: [University of California Santa Barbara] Date: 18 June 2016, At: 04:49 THE ROMAN ANTIQUITIES OF SWITZERLAND. By BUNNELL LEWIS, M.A., F.S.A. Many persons, well-informed in other respects, think that there are no Boman antiquities in Switzerland. This mistake results from various causes. Most people travel there to enjoy the scenery, and recruit their health. The Bomans have not left behind them in that country vast monuments of their power, like the temples, theatres and aqueducts, which in regions farther south are still to be seen ; but, speaking generally, we must be content with smaller objects stored in museums, sometimes unprovided with catalogues.1 Moreover, no English writer, as far as I know, has discussed this subject at any length; attention has been directed almost exclusively to pie-historic remains made known by Dr. Keller's book on Bfahlbauten (lake- dwellings), of which an excellent translation has been published.2 However, I hope to show that the classical antiquities of Switzerland, though inferior to those of some other countries, ought not to be passed over with contemptuous neglect, and that they deserve study quite as much as similar relics of the olden time in Britain, 1 A very good account of the Collections 2 Dr. -

Terms of Use

Terms of Use These terms of use (the “Terms of Use”) complement the standard terms of service (“Terms of Service”) applicable to digital services of the International Olympic Committee (the “IOC”) and its affiliates (accessible via the following link: https://www.olympic.org/terms-of- service). This application “The Olympic Museum in AR” (hereafter the “App”) is operated by the Olympic Foundation for Culture and Heritage (with seat at Quai d’Ouchy 1, 1001 Lausanne, Switzerland) (the “Foundation”) jointly with the IOC (with seat at Château de Vidy, 1007 Lausanne) and with the support of their subcontractors. For the purpose of these Terms of Use, “we” or “our” shall refer to the Foundation and the IOC. These Terms of Use explain the rules applicable for using the App. You should read these Terms of Use together with the Terms of Service (as stated above) and with our privacy policy (“Privacy Policy”, accessible via the following link: https://www.olympic.org/privacy-policy) which provides you with additional information regarding how we access and use your personal information when you use the App. In order to be authorized to access and use the App, you must first read and agree with these Terms of Use, the Terms of Service, the Privacy Policy as well as any other applicable third party’s terms or conditions. Therefore, your use of the App confirms that you have read the current version of these Terms of Use and agreed to fully comply with them. If you do not agree to any Section of these Terms of Use, you are not allowed to access and use the App or to continue accessing and using the App (as applicable). -

Administration Générale

CHAPITRE I Administration générale SECRÉTARIAT MUNICIPAL pement d’une presse indépendant en Europe centrale) a été renouvelée. Citons encore, dans un autre registre, l’adhésion renou- ACTIVITÉS GÉNÉRALES velée de la Ville aux actions de déminage et de préven- tion des accidents causés par les mines «antipersonnel» dans divers pays. La contribution Secrétariat de la Municipalité lausannoise pour l’an 2000 continue à refléter, de surcroît, la permanence de son engagement en faveur À la suite d’un départ à la retraite, une nouvelle réparti- de la défense des droits humains élémentaires dans la tion des tâches a permis une - modeste - diminution de société civile (au Mexique notamment, par le biais d’un l’effectif du personnel correspondant à 0.45 équivalent projet présenté par la FEDEVACO). Au registre de l'aide plein temps. Le recours constamment accru aux possi- humanitaire, le soutien accordé au Comité international bilités offertes par l’informatique a rendu cet ajustement de la Croix-Rouge et à l'Organisation mondiale contre la possible sans affecter l’exécution des tâches courantes torture a, de même, été reconduit. liées au secrétariat des séances de la Municipalité. Concernant les échanges en matière de «savoir-faire», Outre lesdites tâches, le Secrétariat municipal s’est la Municipalité a répondu favorablement à une demande préoccupé de divers dossiers touchant au fonctionne- provenant d’Algérie, en recevant un délégué de la mai- ment de l’administration, notamment en matière rie de Constantine pour un stage d’information d’une -

Lausanne-By-Bike.Pdf

Infos Pratiques N’oubliez pas de télécharger la carte de l’itinéraire sur Lausanne by bike www.lesbaladeurs.ch Thème A sightseeing tour Histoires Difficulté Tous mollets Durée 1h-2h Itinéraire The esplanade of the cathedral - The cathedral - The “Place du château” - The park of Mon-Repos - The "Place Saint-François" - The “Place de la Palud” - On the bridge over the Flon - The esplanade of Montbenon - The “Vallée de la Jeunesse” - Ouchy Prêts de vélos Prêt de vélo gratuit 7j/7 de 7h30 à 21h30 contre caution de 20 CHF et présentation d’une pièce d’identité. Lausanne Roule - sous les arches du Grand-Pont. 36 Lausanne by bike Lausanne by bike by Lausanne 35 2 bike by Lausanne se développeront ! développeront se d’usagers, mieux ils se feront respecter et plus les aménagements les plus et respecter feront se ils mieux d’usagers, vaut la peine de persévérer, car plus il y aura d’usagères et d’usagères aura y il plus car persévérer, de peine la vaut la route s’apprend, même lorsqu’il n’y a pas de piste cyclable. Cela cyclable. piste de pas a n’y lorsqu’il même s’apprend, route la périlleux, mais tout est question d’habitude ! Prendre sa place sur place sa Prendre ! d’habitude question est tout mais périlleux, pour l’environnement !Le vélo en ville peut sembler un exercice un sembler peut ville en vélo !Le l’environnement pour mode de déplacement, vous faites un geste pour votre santé et santé votre pour geste un faites vous déplacement, de mode Cette balade a été conçue pour s’effectuer à vélo. -

Rapport Annuel 2020 3

RAPPORT ANNUEL 2020 3 MESSAGE DU PRÉSIDENT L’année 2020 a été une année difficile pour Beau-Rivage SA et bien sûr en général pour les hôtels de la Fondation Sandoz. Vous me permettrez même de reprendre les mots de S.M. la Reine Elisabeth II d’Angleterre lors de son allocution du 24 novembre 1992 : « … ce fut vraiment une annus horribilis ». Pour la première fois en 160 ans d’existence, alors que deux guerres mondiales n’y étaient pas parvenues, la pandémie du Covid-19 a contraint le Beau-Rivage Palace à cesser toutes opérations et à fermer ses portes. Cette incertitude mondiale dans laquelle nous avons été plongés, a entraîné une chute d’activité sur les marchés traditionnellement les nôtres comme l’Extrême-Orient, le Moyen-Orient et les États-Unis. En raison du confinement, les ressortissants des pays Européens ont également arrêté de voyager. Un point positif se dégage cependant. Nous avons ainsi remarqué une augmentation du nombre de visiteurs Suisses. La part de cette clientèle helvétique a en effet fortement augmenté l’an dernier par rapport à 2019, progressant ainsi de 18% à 44% de notre production annuelle de nuitées. De plus, la majeure partie de ces clients Suisses se révèlent être de nou- veaux clients. Un constat similaire a été étudié concernant la clientèle française dont la proportion évaluée en 2019 à 11% passe à 20% en 2020. Autre conséquence directe de cette nouvelle situation, les clients Suisses « captifs » organisent eux-mêmes leurs séjours - vacances et ne font pas appel à des tiers tels que agences de voyages, voyagistes, etc. -

Technical Manual on Other Olympic Games Matters

OTHER OLYMPIC GAMES MATTERS Technical Manual on Other Olympic Games Matters Technical Manual on Other Olympic Games Matters November 2005 Technical Manual on Other Olympic Games Matters NOVEMBER 2005 1_27 Technical Manual on Other Olympic Games Matters November 2005 International Olympic Committee Château de Vidy C.P. 356 CH-1007 Lausanne / Switzerland Tel: (41.21) 621 61 11 Fax: (41.21) 621 62 16 www.olympic.org © IOC NOVEMBER 2005 ALL RIGHTS RESERVED 2_27 Technical Manual on Other Olympic Games Matters November 2005 Table of Contents I. Global Reference Data ...........................................................................................................4 II. Changes from Previous Version............................................................................................5 III. Related Documents .............................................................................................................6 IV. Information Road Map.........................................................................................................7 V. Olympic Games Study ........................................................................................................10 VI. Introduction ......................................................................................................................14 VII. Executive Summary ..........................................................................................................15 VIII. Specific Glossary .............................................................................................................16 -

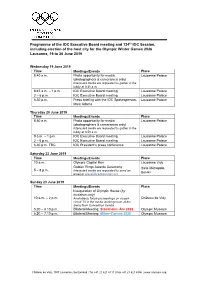

Programme of the IOC Executive Board Meeting and 134Th IOC

Programme of the IOC Executive Board meeting and 134th IOC Session, including election of the host city for the Olympic Winter Games 2026 Lausanne, 19 to 26 June 2019 Wednesday 19 June 2019 Time Meetings/Events Place 8.40 a.m. Photo opportunity for media Lausanne Palace (photographers & cameramen only) Interested media are requested to gather in the lobby at 8.40 a.m. 8:45 a.m. – 1 p.m. IOC Executive Board meeting Lausanne Palace 2 – 6 p.m. IOC Executive Board meeting Lausanne Palace 6.30 p.m. Press briefing with the IOC Spokesperson, Lausanne Palace Mark Adams Thursday 20 June 2019 Time Meetings/Events Place 8.50 a.m. Photo opportunity for media Lausanne Palace (photographers & cameramen only) Interested media are requested to gather in the lobby at 8.50 a.m. 9 a.m. – 1 p.m. IOC Executive Board meeting Lausanne Palace 2 – 6 p.m. IOC Executive Board meeting Lausanne Palace 6.30 p.m. TBC IOC President’s press conference Lausanne Palace Saturday 22 June 2019 Time Meetings/Events Place 10 a.m. Olympic Capital Run Lausanne Vidy Golden Rings Awards Ceremony Salle Métropole, 5 – 8 p.m. Interested media are requested to send an Bel-Air email to [email protected] Sunday 23 June 2019 Time Meetings/Events Place Inauguration of Olympic House (by invitation only) 10 a.m. – 2 p.m. Available to follow proceedings on closed Château de Vidy circuit TV in the media working room at the SwissTech Convention Centre 5.20 – 6.10 p.m. Bilateral Meeting: Stockholm–Åre 2026 Olympic Museum 6.20 – 7.10 p.m.