Feuilles N° 22-23

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Projets D'assainissement Inscrit S Au Plan De Développement

1 Les Projets d’assainissement inscrit au plan de développement (2016-2020) Arrêtés au 31 octobre 2020 1-LES PRINCIPAUX PROJETS EN CONTINUATION 1-1 Projet d'assainissement des petites et moyennes villes (6 villes : Mornaguia, Sers, Makther, Jerissa, Bouarada et Meknassy) : • Assainissement de la ville de Sers : * Station d’épuration : travaux achevés (mise en eau le 12/08/2016); * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés. - Assainissement de la ville de Bouarada : * Station d’épuration : travaux achevés en 2016. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : les travaux sont achevés. - Assainissement de la ville de Meknassy * Station d’épuration : travaux achevés en 2016. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés. • Makther: * Station d’épuration : travaux achevés en 2018. * Travaux complémentaires des réseaux d’assainissement : travaux en cours 85% • Jerissa: * Station d’épuration : travaux achevés et réceptionnés le 12/09/2014 ; * Réseaux d’assainissement : travaux achevés (Réception provisoire le 25/09/2017). • Mornaguia : * Station d’épuration : travaux achevés. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés Composantes du Reliquat : * Assainissement de la ville de Borj elamri : • Tranche 1 : marché résilié, un nouvel appel d’offres a été lancé, travaux en cours de démarrage. 1 • Tranche2 : les travaux de pose de conduites sont achevés, reste le génie civil de la SP Taoufik et quelques boites de branchement (problème foncier). * Acquisition de 4 centrifugeuses : Fourniture livrée et réceptionnée en date du 19/10/2018 ; * Matériel d’exploitation: Matériel livré et réceptionné ; * Renforcement et réhabilitation du réseau dans la ville de Meknassy : travaux achevés et réceptionnés le 11/02/2019. -

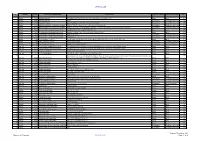

December 2020 Contract Pipeline

OFFICIAL USE No Country DTM Project title and Portfolio Contract title Type of contract Procurement method Year Number 1 2021 Albania 48466 Albanian Railways SupervisionRehabilitation Contract of Tirana-Durres for Rehabilitation line and ofconstruction the Durres of- Tirana a new Railwaylink to TIA Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Works Open 2 Albania 48466 Albanian Railways Airport Consultancy Competitive Selection 2021 3 Albania 48466 Albanian Railways Asset Management Plan and Track Access Charges Consultancy Competitive Selection 2021 4 Albania 49351 Albania Infrastructure and tourism enabling Albania: Tourism-led Model For Local Economic Development Consultancy Competitive Selection 2021 5 Albania 49351 Albania Infrastructure and tourism enabling Infrastructure and Tourism Enabling Programme: Gender and Economic Inclusion Programme Manager Consultancy Competitive Selection 2021 6 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Rehabilitation of Vlore - Orikum Road (10.6 km) Works Open 2022 7 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Upgrade of Zgosth - Ura e Cerenecit road Section (47.1km) Works Open 2022 8 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Works supervision Consultancy Competitive Selection 2021 9 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity PIU support Consultancy Competitive Selection 2021 10 Albania 51908 Kesh Floating PV Project Design, build and operation of the floating photovoltaic plant located on Vau i Dejës HPP Lake Works Open 2021 11 Albania 51908 -

Genève, Le 9 Avril 1942. Geneva, April 9Th, 1942. Renseignements Reçus

R . EL. 841. SECTION D’HYGIÈNE DU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS HEALTH SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE LEAGUE OF NATIONS RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD 17me année, N° 15 — 17th Year, No. 15 Genève, le 9 avril 1942. Geneva, April 9th, 1942. COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL D’HYGIÈNE PUBLIQUE N ° 697 Renseignements reçus du 27 mars au 2 avril 1942. Ce Communiqué contient les informations reçues par l’Office This Communiqué incorporates information supplied to the International d'Hygiène publique en exécution de la Convention Office International d’Hygiène publique under the terms of sanitaire internationale de 1926, directement ou par l’inter the International Sanitary Convention, 1926, directly or through médiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux the folloWing organisations, Which act as regional Bureaux for régionaux pour l’application de cette Convention: the purposes of that Convention: Bureau d’Extrême-Orient de l’Organisation d'hygiène de la League of Nations, Health Organisation, Far- Eastern Société des Nations, Singapour. Bureau, Singapore. Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington. The Pan-American Sanitary Bureau, Washington. Bureau Régional d'informations sanitaires pour le Proche- The Regional Bureau for Sanitary Information in the Orient, Alexandrie. Near East, Alexandria. Explication des signes: signifie seulement que le chiffre Explanation of signs : f merely indicates that the reported des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; figure of cases and deaths is higher than that for the previous \ que ce chiffre est en baisse; —► qu'il n’a pas sensiblement period; 'n* that the figure is loWer; —*■ that it has not changed varié. -

Communiqué De L'office International D'hygiène

R. H. 827. SECTION D’HYGIÈNE DU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS HEALTH SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE LEAGUE OF NATIONS RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD 17m® année, N° 1 — 17th Year, No. 1 Genève, le 1er janvier 1942. Geneva, January 1st, 1942. COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL D’HYGIÈNE PUBLIQUE N" 682 Renseignements reçus du 12 au 18 décembre 1941. Ce Communiqué contient les informations reçues par l’Office This Communiqué incorporates information supplied to the International d’Hyglène publique en exécution de la Convention Office International d’Hygiène publique under the terms of sanitaire internationale de 1926, directement ou par l’inter the International Sanitary Convention, 1926, directly or through médiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux the following organisations, which act as regional Bureaux for régionaux pour l’application de cette Convention: the purposes of that Convention: Bureau d’Extrême-Orient de l’Organisation d’hygiène de la League of Nations, Health Organisation, Far- Eastern Société des Nations, Singapour. Bureau, Singapore. Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington. The Pan-American Sanitary Bureau, Washington. Bureau Régional d’informations sanitaires pour le Proche- The Regional Bureau for Sanitary Information in the Orient, Alexandrie. Near East, Alexandria. Explication des signes: f signifie seulement que le chiffre Explanation of signs: merely indicates that the reported des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; figure of cases and deaths is higher than that for the previous que ce chiffre est en baisse; —► qu’il n’a pas sensiblement period ; N* that the figure is lower; —*- that it has not changed varié. -

80808459.Pdf

Etude de la mise à 2x2 voies de la route RR27 entre Nabeul et Kélibia Etude d'Impact sur l’Environnement CHAPITRE 1. INTRODUCTION Le présent dossier constitue l'étude d'impact sur l'environnement du projet de la mise en 2x2 voies de la route de la RR27 entre Nabeul et Kélibia et la réalisation des déviations de Korba et Menzel Témime dans le gouvernorat de Nabeul. Les études techniques et d’EIE ont été confiées au bureau d'études B.T.E. (Bureau Tunisien des Etudes) par la Direction des Etudes du Ministère de l'Equipement. Ce projet est soumis aux dispositions de la loi n°88-91 du 2 août 1988 et notamment son article 5, ainsi qu'au décret n°91-362 de mars 1991 et au décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005, qui précisent que la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement et son agrément par l'ANPE sont un préalable à toute autorisation de création d'activités nouvelles susceptibles d'engendrer des nuisances pour l'environnement. 1.1 CADRE GENERALE Le Cap Bon est un cap qui constitue la pointe nord-est de la Tunisie situé sur la mer méditerranée, il ouvre le canal de Sicile et ferme le golfe de Tunis. Appelé parfois « beau promontoire », les habitants connaissent cette péninsule sous le nom de Rass Eddar. À l'époque de la puissance de la civilisation carthaginoise, il constituerait la limite méridionale au-delà de laquelle ne peuvent plus circuler les navires romains. Le Cap Bon donne également son nom à toute la péninsule s'étendant jusqu'aux villes d'Hammamet (au sud) et de Soliman (à l'ouest). -

S.No Governorate Cities 1 L'ariana Ariana 2 L'ariana Ettadhamen-Mnihla 3 L'ariana Kalâat El-Andalous 4 L'ariana Raoued 5 L'aria

S.No Governorate Cities 1 l'Ariana Ariana 2 l'Ariana Ettadhamen-Mnihla 3 l'Ariana Kalâat el-Andalous 4 l'Ariana Raoued 5 l'Ariana Sidi Thabet 6 l'Ariana La Soukra 7 Béja Béja 8 Béja El Maâgoula 9 Béja Goubellat 10 Béja Medjez el-Bab 11 Béja Nefza 12 Béja Téboursouk 13 Béja Testour 14 Béja Zahret Mediou 15 Ben Arous Ben Arous 16 Ben Arous Bou Mhel el-Bassatine 17 Ben Arous El Mourouj 18 Ben Arous Ezzahra 19 Ben Arous Hammam Chott 20 Ben Arous Hammam Lif 21 Ben Arous Khalidia 22 Ben Arous Mégrine 23 Ben Arous Mohamedia-Fouchana 24 Ben Arous Mornag 25 Ben Arous Radès 26 Bizerte Aousja 27 Bizerte Bizerte 28 Bizerte El Alia 29 Bizerte Ghar El Melh 30 Bizerte Mateur 31 Bizerte Menzel Bourguiba 32 Bizerte Menzel Jemil 33 Bizerte Menzel Abderrahmane 34 Bizerte Metline 35 Bizerte Raf Raf 36 Bizerte Ras Jebel 37 Bizerte Sejenane 38 Bizerte Tinja 39 Bizerte Saounin 40 Bizerte Cap Zebib 41 Bizerte Beni Ata 42 Gabès Chenini Nahal 43 Gabès El Hamma 44 Gabès Gabès 45 Gabès Ghannouch 46 Gabès Mareth www.downloadexcelfiles.com 47 Gabès Matmata 48 Gabès Métouia 49 Gabès Nouvelle Matmata 50 Gabès Oudhref 51 Gabès Zarat 52 Gafsa El Guettar 53 Gafsa El Ksar 54 Gafsa Gafsa 55 Gafsa Mdhila 56 Gafsa Métlaoui 57 Gafsa Moularès 58 Gafsa Redeyef 59 Gafsa Sened 60 Jendouba Aïn Draham 61 Jendouba Beni M'Tir 62 Jendouba Bou Salem 63 Jendouba Fernana 64 Jendouba Ghardimaou 65 Jendouba Jendouba 66 Jendouba Oued Melliz 67 Jendouba Tabarka 68 Kairouan Aïn Djeloula 69 Kairouan Alaâ 70 Kairouan Bou Hajla 71 Kairouan Chebika 72 Kairouan Echrarda 73 Kairouan Oueslatia 74 Kairouan -

Entreprise Code Sec Ville Siege Adresse Tel Fax

ENTREPRISE CODE_SEC VILLE_SIEGE ADRESSE TEL FAX 1 BELDI IAA ARIANA Route de Mateur Km 8 71 521 000 71 520 577 2 BISCUITERIE AZAIZ IAA ARIANA 71 545 141 71 501 412 3 COOPERATIVE VITICOLE DE TUNIS IAA ARIANA Sabalet ben Ammar 71 537 120 71 535 318 4 GENERAL FOOD COMPANY IAA ARIANA Rue Metouia BORJ LOUZIR 71 691 036 70 697 104 5 GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIE ORIENTALE - GFCO IAA ARIANA 11, Rue des Entrepreneurs Z.I Ariana Aroport 2035 Tunis-Carthage 70837411 70837833 6 HUILERIE BEN AMMAR IAA ARIANA Cebelet Ben Ammar Route de Bizerte Km 15 71 537 324 71 785 916 7 SIROCCO IAA ARIANA Djebel Ammar 71 552 365 71 552 098 8 SOCIETE AMANI IAA ARIANA Route Raoued Km 5 71 705 434 71 707 430 9 SOCIETE BGH IAA ARIANA Z.I Elalia Ben Gaied Hassine 71 321 718/70823945 70823944 10 SOCIETE CARTHAGE AGRO-ALIMENTAIRE IAA ARIANA Bourj Touil 70684001 70684002 11 SOCIETE DE SERVICES AGRICOLES ZAHRA IAA ARIANA Bouhnech - KALAAT EL ANDALUS 25 100 200 12 SOCIETE FROMAGERIE SCANDI IAA ARIANA 23 346 143/706800 70 680 009 13 SOCIETE FRUIT CENTER IAA ARIANA 35 Rue Mokhtar ATTIA 71 334 710 71 857 260 14 SOCIETE GIGA IAA ARIANA 70 308 441 71 308 476 15 SOCIETE GREEN LAND ET CIE IAA ARIANA route el battane jedaida 1124 mannoba 71798987 71784116 16 SOCIETE JASMIN EXPORT IAA ARIANA Rue Mohamed El Habib Route de Raoued Km 7 71 866 817 71 866 826 17 SOCIETE KACEM DE PATISSERIE - KAPCO IAA ARIANA 20 Rue Kalaat Ayoub Riadh El Andalous 71 821 388 71 821 466 18 SOCIETE LABIDI VIANDES IAA ARIANA Borj Touil 71 768 731 71 769 080 19 SOCIETE LE TORREFACTEUR IAA ARIANA Rue de l'argent -

MPLS VPN Service

MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

Rapport Annuel 2011

Couv etap fr 2011:Mise en page 1 21/02/13 17:28 Page1 Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières Rapport Annuel 2011 EN entreprise tunisienne d’activites petrolieres Conception, réalisation et impression www.simpact.com.tn impression et réalisation Conception, Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières Rapport Annuel 2011 rapport annuel 2011 Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières Sommaire INTRODUCTION Principaux Indicateurs Conseil D’Administration Organigramme de L’ETAP Concessions de L’ETAP Portefeuille Titres de L’ETAP SITUATION ENERGETIQUE Conjoncture Internationale Conjoncture Nationale ACTIVITES DE L’ETAP Exploration Développement Production Services Commercialisation Ressources Humaines Informatique Résultats Financiers ANNEXES rapport annuel 2011 Principaux Indicateurs 2010 2011 EXPLORATION Nombre de permis en cours de validité 52 51 Nombre de permis attribués durant l’année 2 6 Investissements (Millions US$)1 374 250 Réserves Nationales restantes à produire (Millions TEP)2 - Huiles 61 - - Gaz 120 - PRODUCTION Production nationale (Millions TEP) - Huiles 3,7 3,4 - Gaz 2,7 2,7 Production des concessions ETAP (Millions TEP) - Huiles 2,8 2,6 - Gaz 1,6 1,6 COMMERCIALISATION Exportations Pétrole brut et condensât (Millions TEP) 2,2 2,1 Importations (Millions TEP) - Pétrole Brut 0,2 0,4 - Gaz Naturel 1,0 1,1 Prix moyen du brut à l’exportation ($/bbl) 79,4 112,4 RESSOURCES HUMAINES Effectif 708 789 Taux d’encadrement (%) 61 56 RESULTATS FINANCIERS Revenus (Millions DT) 1609 1934 Investissements sur concessions (Millions DT) 961 269 Résultat net (Millions DT) 146 378 (1) Hors BGT (Miskar), SITEP (El Borma) et CFTP (2) Y compris les découvertes non encore développées 4 Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières Conseil D’administration Mr. -

Répertoire-Guide Du Potentiel Des Emplois Verts En Tunisie Par Gouvernorat Et Par Région Économique

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement Bureau d’appui à l’économie verte (Green Help Desk) Répertoire-guide du potentiel des emplois verts en Tunisie par gouvernorat et par région économique Secteurs: Agroforesterie, Ecotourisme, Energie renouvelable et efficacité énergétique, Gestion et valorisation des déchets Edition 2017 [1] Sommaire Présentation introductive 3 01-Présentation des caractéristiques générales des gouvernorats 4 02-Caractéristiques sectorielles des gouvernorats 13 Secteur de l’agroforesterie 14 Secteur de l’écotourisme 27 Secteur de l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique 34 Secteur de la gestion et de la valorisation des déchets 41 03-Potentialités d’emplois verts par secteur et par gouvernorat 58 Potentialités d’emplois verts dans le secteur de l’agroforesterie, 50 Potentialités d’emplois verts dans le secteur de l’écotourisme, 62 Potentialités d’emplois verts dans le secteur de l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, 70 Potentialités d’emplois verts dans le secteur de la gestion et de la valorisation des déchets. 83 04-Potentialités d’emplois verts par région économique et par secteur 92 Région Nord-Est (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Bizerte et Nabeul) 94 Région Nord-Ouest (Beja, Jendouba, Le Kef et Siliana) 97 Région Centre-Est (Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax) 100 Région Centre-Ouest (Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine) 103 Région Sud-Est (Gabès, Médenine, Tataouine) 106 Région Sud-Ouest (Gafsa, Tozeur et Kébili) 109 Annexe 1 : Métiers et emplois de référence -

Abitation Rurale

ENQUÊTE SUR ABITATION RURALE DES INDIGÈNES DE LA TUNISIE Faite par* ordre de IsÆ. LTTCIEISr SAINT Résident Général de France à Tunis PUBLIÉE PAR AUGUSTIN BERNARD PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE ET COLONISATION DE L’AFRIQUE DU NORD A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS Avec une carte hors texte en couleurs, 9 planches de photographies hors texte et 15 croquis dans le texte. TUNIS Imprimerie J. tSARLIER & O, 4, rijf. Annibal 1024 025 605254 6 ENQUÊTE SUR L’HABITATION RURALE DES INDIGÈNES DE LA TUNISIE i 0-5 ENQUÊTE SUR L’HABITATION RURALE DES INDIGÈNES DE LA TUNISIE Faite par ordre ci© M. LTJOIE3N SAINT Résident Général de France à Tunis PUBLIÉE PAR AUGUSTIN BERNARD PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE ET COLONISATION DE L’AFRIQUE DU NORD A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS Avec une carte hors texte en couleurs, 9 planches de photographies hors texte et 15 croquis dans le texte. TUNIS Imprimerie J. BARLIER & Cie, 4, rue Annibal 1924 Bibliothèque JEAN DResc TABLE DES MATIERES Pages Avant-propos Chapitre I. — La tente II. — Le gourbi.................................................................. 13 III. — La maison rurale................................................. 23 IV. — Les habitations troglodytiques et les ghorfas... 51 V. — La maison urbaine CONCLUSION ................................................................................. Appendice. — Essai de statistique des différents types d’habita tions indigènes....................................................................... Index alphabétique des circonscriptions administratives.................. Carte des différents types d’habitations rurales des indigènes de la Tunisie a 1/1.500.000e en couleurs, hors texte. TABLE DES CROQUIS DANS LE TEXTE Pages 1. Tente tunisienne......................................................................... 4 2. Gourbi en troncs de palmiers (Nefzaoua)................................ 19 3. Kib de la région de Médenine.................................................... 20 4. Lahia id. -

Section: ARIANA

Section: ARIANA Nom Prénom Adresse Code postal Tél ABDELMOULA AHMED 71,Avenue Habib Bourguiba 2080 ARIANA 71716297 ABDELMOUMEN EP, OUESLATI SOUMAYA Route Principale 7024 IMADA-ZOUAOUINE 72 403 525 ABDENNEBI EP, NAKOURI LILIA 14, Avenue de la Liberté C,C,Tej 1004 EL MENZAH 5 71 237 036 ALOULOU KHEDIJA Cité Commerciale Jamil 2080 ARIANA 71754731 AMARA EP, BEN RHOUMA ZOHRA 19, Rue Taieb M'Hiri 2041 CITE ETTADHAMEN 71 516 453 AMARA EP,MEDDEB CAMELIA Bezina 7012 BAZINA AMMAR EP,KRICHEN ZEINEB 44, Avenue Taieb M'Hiri 2080 ARIANA 71714659 AMRI MOHAMED NEJIB 11,Avenue Habib Bourguiba 1110 MORNAGUIA 71.540.255 ARBI ABDELAZIZ 19, Rue d'Algérie 7030 MATEUR 72485420 ARBI DALENDA 3, Rue d'Algérie 7050 MENZEL BOURGUIBA 72 460 219 AYADI MAHJOUB 15, Rue Musset-Ang rue Algérie 7050 MENZEL BOURGUIBA 72.463.768 AYADI EP, BEN HASSEN FADHILA 112, Avenue HabibBourguiba 2022 KALAAT EL ANDALOUS 71 558 423 AZAIEZ RIDHA Avenue Habib Bourguiba 1124 JEDEIDA 71539110 AZOUZ OLFA Résidence les Orangers- Av, des Orangers 2010 LA MANOUBA 71 603 755 AZOUZ EP, GHORBAL HAGER 1, Avenue de l'Environnement 2021 OUED ELLIL 71535301 AZOUZI EP, FERCHICHI RIM 57, Avenue Taieb M'Hiri 2041 CITE ETTADHAMEN 71 549 230 AZZOUZ ZOUHAIER 19, Avenue Emir Abdelkader- El Bhira 7000 BIZERTE 72 531 136 BACCOUCHE FERID 38, Avenue du 1er Mai 7000 BIZERTE 72 431 113 BAHRI RYM 61, Avenue Habib Bourguiba 7010 SEJNANE 7256114 BAKLOUTI EP, DJEMAL MERIAM Avenue 7 Novembre 7080 MENZEL JEMIL 72 490 600 BAKTACHE OTHMAN 19, Avenue Taieb M'Hiri 7000 BIZERTE 72 431 208 BANANI EP, M'ZAH AMENA 1, Rue de la