Regionalbüro Nigeria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Towards a New Type of Regime in Sub-Saharan Africa?

Towards a New Type of Regime in Sub-Saharan Africa? DEMOCRATIC TRANSITIONS BUT NO DEMOCRACY Marc-Antoine Pérouse de Montclos cahiers & conférences travaux & recherches les études The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non-governmental and a non- profit organization. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Using an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. With offices in Paris and Brussels, Ifri stands out as one of the rare French think tanks to have positioned itself at the very heart of European debate. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. The Sub-Saharian Africa Program is supported by: Translated by: Henry Kenrick, in collaboration with the author © Droits exclusivement réservés – Ifri – Paris, 2010 ISBN: 978-2-86592-709-8 Ifri Ifri-Bruxelles 27 rue de la Procession Rue Marie-Thérèse, 21 75740 Paris Cedex 15 – France 1000 Bruxelles – Belgique Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 Tél. : +32 (0)2 238 51 10 Email: [email protected] Email: [email protected] Internet Website : Ifri.org Summary Sub-Saharan African hopes of democratization raised by the end of the Cold War and the decline in the number of single party states are giving way to disillusionment. -

Page 1 of 27 Nigeria and the Politics of Unreason 7/21/2008

Nigeria and the Politics of Unreason Page 1 of 27 Nigeria and the Politics of Unreason: Political Assassinations, Decampments, Moneybags, and Public Protests By Victor E. Dike Introduction The problems facing Nigeria emanate from many fronts, which include irrational behavior (actions) of the political elite, politics of division, and politics devoid of political ideology. Others factors are corruption and poverty, lack of distributive justice, regional, and religious cleavages. All these combine to create crises (riots and conflicts) in the polity, culminating in public desperation and insecurity, politics of assassinations, decampments (carpet crossing), moneybags, and public protests. All this reached its climax during the 2003 elections. When the nation thinks it is shifting away from these forces, they would somersault and clash again creating another political thunderstorm. It looks that the society would hardly outgrow ‘the politics of unreason’ (Lipset and Raab, 1970), which is often politics of extremism, because the political class is always going beyond the limits of what are reasonable to secure or retain political power. During the 2003 elections moneybags (instead of political ideology) directed political actions in political parties; and it also influenced the activities of many politicians. As a result, the presidential candidates of the two major political parties (PDP and ANPP) cliched their party tickets by stuffing the car boots, so to say, of their party delegates with Ghana-Must- Go bags. This frustrated and intimidated their political opponents within (and those in the other minor political parties). Since after his defeat by Chief Olusegun Obasanjo in the 2003 PDP primary in Abuja, Dr. -

A Deadly Cycle: Ethno-Religious Conflict in Jos, Plateau State, Nigeria

WORKING PAPER (&/&7" %&$-"3"5*0/ A DEADLY CYCLE: ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT IN JOS, PLATEAU STATE, NIGERIA By Jana Krause www.genevadeclaration.org Photo X Nigerian troops provide security in Jos, Nigeria, January 2010. © Sunday Alamba/AP Photo Geneva Declaration Secretariat c/o Small Arms Survey 47 Avenue Blanc 1202 Geneva Switzerland WORKING PAPER GENEVA DECLARATION A DEADLY CYCLE: ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT IN JOS, PLATEAU STATE, NIGERIA By Jana Krause 2 Copyright A DEADLY CYCLE Published in Switzerland by the Geneva Declaration Secretariat © Geneva Declaration Secretariat, Geneva 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the Geneva Declaration Secretariat, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction out- side the scope of the above should be sent to the Publications Manager at the address below. Geneva Declaration Secretariat c/o Small Arms Survey 47 Avenue Blanc 1202 Geneva Switzerland Copy-edited by Tania Inowlocki Proofread by John Linnegar Cartography by Jillian Luff, MAPgrafix Typeset in Meta by Richard Jones ([email protected]) Printed by nbmedia, Geneva ISBN: 978-2-9700771-0-7 3 The Geneva Declaration The Geneva Declaration on Armed Violence and Development, endorsed by more than 109 countries as of this writing, commits signatories to supporting initiatives intended to measure the human, social, and economic costs of armed violence, to assess risks and vulnerabilities, to evaluate the effectiveness of DECLARATION THE GENEVA armed violence reduction programmes, and to disseminate knowledge of best practices. -

1 Nigerian SSH Bibliographical Update

Nigerian SSH Bibliographical Update – An IFRA-Nigeria project 1 Liste de publications sur le Nigéria dans les SHS – Un projet de l’IFRA-Nigeria May-June 2018 / Mai-juin 2018 (Compiled by James Okolie-Osemene and Gérard Chouin) N° 2018/03 Articles and chapters in edited volumes Abayomi, M. A. and Oyerinola, D. S. “Implications of nationwide implementation of cash-less policy for the Nigeria economy: Challenges and prospects.” Journal of Resources Development and Management 44 (2018): 59-66. https://iiste.org/Journals/index.php/JRDM/article/view/42551/43819 Abdulbaqi, S. S. and Ariemu, O. “Newspapers framing of herdsmen-farmers’ conflicts in Nigeria and its implication on peace-oriented journalism.” Artist: A Journal of Theatre and Media Studies 11, 2 (2017): 77-105. https://www.ajol.info/index.php/cajtms/article/view/175676/165101 Abdulwakeel, Saheed Adebayo and Orjan Bartholdson. "The Governmentality of Rural Household Waste Management Practices in Ala Ajagbusi, Nigeria." Social Sciences 7, no. 6 (2018): 1-20. https://www.mdpi.com/2076-0760/7/6/95 Abdurraheem, A. and Odok, G. E. “Social construction of manhood and male prerogatives in fertility decision-making within Northern Nigeria: Development implications.” Gender and Behaviour 16, 1 (2018): 10984-10990. https://www.ajol.info/index.php/gab/article/view/175343 Nigerian SSH Bibliographical Update, May-June 2018 Abimbola, O. H. and Olowu, A. U. “Ethnic orientation as a predictive factor in the use of social capital in entrepreneurial practice: A study of Nigerian entrepreneurs.” Gender and Behaviour 2 16, 1 (2018): 10758-10772. https://www.ajol.info/index.php/gab/article/view/175232 Abiodun, O. -

(I): the Jos Crisis

CURBING VIOLENCE IN NIGERIA (I): THE JOS CRISIS Africa Report N°196 – 17 December 2012 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS ................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. NIGERIA’S INDIGENE-SETTLER DIVIDE ............................................................... 3 A. A NATIONAL PROBLEM ................................................................................................................ 3 B. THE MIDDLE BELT CONTEXT ....................................................................................................... 6 C. THE JOS MICROCOSM .................................................................................................................. 7 III.CHRONOLOGY OF CONTEMPORARY VIOLENCE IN JOS ................................ 9 A. 1994, THE ONSET OF A PROTRACTED CRISIS ................................................................................ 9 B. THE 2001 AND 2004 EPISODES .................................................................................................. 10 C. THE 2008 EVENTS ..................................................................................................................... 12 D. ESCALATION OF VIOLENCE SINCE 2010 ..................................................................................... 13 IV.DRIVERS OF CONFLICT IN JOS ............................................................................... 16 A. THE INTERPLAY -

Military Internal Security Operations in Plateau State, North Central Nigeria: Ameliorating Or Exacerbating Insecurity?

Military internal security operations in Plateau State, North Central Nigeria: Ameliorating or exacerbating insecurity? by Sallek Yaks Musa Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts and Social Sciences at Stellenbosch University Supervisor: Prof L.P.T. Heinecken December 2018 Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za DECLARATION By submitting this dissertation electronically, I declare that the entirety of the work contained therein is my own, original work, that I am the sole author thereof (save to the extent explicitly otherwise stated), that reproduction and publication thereof by Stellenbosch University will not infringe any third party rights and that I have not previously in its entirety or in part submitted it for obtaining any qualification. December 2018 Copyright © 2018 Stellenbosch University All rights reserved i Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za ABSTRACT The primary responsibility of a state is the protection of its citizens against external aggression and internal violence and disturbances. Conventionally, the latter is normally the duty of the police. However, in Nigeria as in many African states, as violence erupts and the security situation worsens, government often relies on deploying the military to enforce orderliness and the return of peace. This action is largely due to the inability of the police to contain violent conflicts, especially where the security of the citizenry is threatened by armed groups. This is the situation in Plateau State, Nigeria where the military is used for military internal security operations since violence broke out between Christians and Muslims in Jos, on 7 September 2001. Several studies have indicated support for the use of the military as a ‘necessary evil’ to enforce ceasefires and ensure the return to peace. -

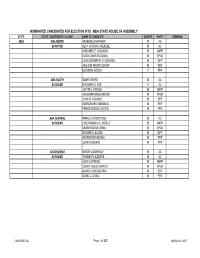

Nominated Candidates for Election Into Abia State

NOMINATED CANDIDATES FOR ELECTION INTO ABIA STATE HOUSE OF ASSEMBLY STATE STATE CONSTITUENCY & CODE NAME OF CANDIDATE GENDER PARTY REMARKS ABIA ABA NORTH AKOBUNDU NWANERI M AA SC/001/AB ALOY CHUKWU OKEREKE M AC OGBUMBA E. OGBUMBA M ANPP ELODI CHARLES AZUKA M APGA UGOCHINYERE N. E. UZUEGBU M DPP AKUJIOBI NKORO OSCAR M PDP BLESSING AZURU F PPA ABA SOUTH SMART EBERE M AA SC/002/AB EUCHARIA C. EZE F AC JUSTIN C. NWOGU M ANPP AHUKANNA MADUABUCHI M APGA JOHN M. OGUMIKE M DPP EMERUEUWA EMMANUEL M PDP PRINCE NWOGU OKORO M PPA ABA CENTRAL PRINCE CHIGBO IGWE M AC SC/003/AB CHIZARAMOKU A. OGBUJI M ANPP UBANI IRONUA UBANI M APGA GODWIN A. ELECHI M DPP OKORIE NWOKEOMA M PDP UZOR AZUBUIKE M PPA AROCHUKWU OKEZIE LAWRENCE M AA SC/004/AB THOMAS N. EZEIKPE M AC ALEX OJI EKUBO M ANPP UDENYI OKECHUKWU C. M APGA OKAFOR OKOREAFFIA M PDP AGWU U. UGWU M PPA CONFIDENTIAL Page 1 of 205 MARCH 14, 2007 BENDE NORTH OGWO UKACHI M. AA SC/005/AB DICKSON EJIAMA O. M. AC EKE ONYEMAUWA M. ANPP KALU ELIJAH AMAONWU M. APGA MICHAEL M. OFOR M. DPP UGWA SUNDAY M. PDP OJI LEKWAUWA M. PPA BENDE SOUTH IROEGBU FELIX M. AA SC/006/AB BARR. UCHE OGBONNAYA M. AC EGU N. EMMANUEL M. ANPP OLU-MORRIS I. NNENNA F APGA CHARLES CHUKWUDI M. DPP DIKE OKAY EMMANUEL M. PDP P. C. ONYEGBU M. PPA IKWUANO CHUKWU RAYMOND M AA SC/007AB UCHE F. MPAMAH M AC RICKSON UGOCHUKWU M ANPP CHUKWUEME OSOGBAKA M APGA DR. -

Returns on Cbn Wholesale Intervention of February 21, 2017

RETURNS ON CBN WHOLESALE INTERVENTION OF FEBRUARY 21, 2017 AMOUNT S/N CUSTOMER NAME CUSTOMER ADDRESS ALLOCATED (USD RATE PURPOSE(ITEM OF IMPORT) FORM M/A LC NUMBER SECTOR BANK 1 CONVENANT SALT LTD 38A AJANAKU STR OPEBI,IKEJA-LSGOS 504,000.00 320.00 CRUDE SALT IN BULK OR IN BAGS MF20170013936 BOIFEMLE382017 MANUFACTURING B O I 2 IMPACTO TRADING LTD 9/11 QUEEN BARRACKS ROAD APAPA-LAGOS 418,775.44 320.00 CALCIUM CARBONATE(RAW MATERIALS) MF20170017347 BOIFEMLE392017 MANUFACTURING B O I 3 IMPACTO TRADING LTD 9/11 QUEEN BARRACKS ROAD APAPA-LAGOS 426,576.00 320.00 CALCIUM CARBONATE(RAW MATERIALS) MF20170017505 BOIFEMLE402017 MANUFACTURING B O I 4 INNOSON TECHNICAL AND IND.CO PLOT W/L INDUSTRIAL LAYOUT EMENE,ENUGU 595,004.97 320.00 INJECTION MOULDING MACHINE/MOULD FOR PRODUCTIONMF20170017714 OF DRUMS BOIFEMLE412017 MANUFACTURING B O I 5 MOUKA NIG.LTD IKEJA INDUSTRIAL ESTATE,LAGOS 505,599.64 320.00 VORALUX POLY HL 109 CLEAR(RAW MATERIALS) MF20170014560 BOIFEMLE362017 MANUFACTURING B O I 6 MOUKA NIG.LTD IKEJA INDUSTRIAL ESTATE,LAGOS 462,000.00 320.00 TOLUENE 80/20 CLASS 6.1-UN:2078(RAW MATERIALS)MF20170014561 BOIFEMLE372017 MANUFACTURING B O I 7 BACARDI MARTINI NIGERIA LIMITED 278,IKORODU ROAD,, LAGOS, SHOMOLU, LAGOS 39,832.00 343.00 RUM AND VODKA MF20160083130 6060603274 Raw Materials CITIBANK 8 BACARDI MARTINI NIGERIA LTD 278,IKORODU ROAD,, LAGOS, SHOMOLU, LAGOS 22,800.00 343.00 SPARKLING WINE MF20160087612 BA20160005762 Raw Materials CITIBANK 9 BASF WEST AFRICA LIMITED 1,MURTALA MUHAMMED DRIVE, IKOYI, ETI OSA, LAGOS 32,729.15 343.00 MTop1210 -

Separating Coincidences from Correlations Two Values, Vision

Notes One The Leadership-Governance-Development Nexus: Separating Coincidences from Correlations 1. Examples are Kwame Nkrumah in Ghana; Herbert Macaulay, Nnamdi Azikiwe, Obafemi Awolowo, and Ahmadu Bello in Nigeria; Patrice Lumumba in Congo; Jomo Kenyatta in Kenya; Julius Nyerere in Tanganyika; Samora Machel in Mozambique; Thomas Sankara in Burkina Faso; Augustinho Neto in Angola; and Sam Nujoma in Namibia). Two Values, Vision, and Leadership in a Diverse Society: A Review of Nigeria’s Environmental Engagement Challenges 1. G.T. Basden, 1966, Niger Ibos (London: Frank Cass). 2. The area taken up by water is 13,000 square km, leaving a land area of 910,768 square km. The coastline is 853 kilometres long. 3. According to one account, the Yoruba are descendants of Oduduwa who left the Arabian Peninsula and settled in Ife. He subsequently sent his scions as vice-regents to rule over the people of Benin, Oyo, Ijesha, Ekiti, etc. The Edo of Benin contest this version of Yoruba history. They, the Edo, argue that it would have been impossible for any of Oduduwa’s children to rule in Benin if father and son were outsiders. In other words, Oduduwa originated from Benin, and not the other way round. Fortunately, Yoruba history is beyond the scope of the current exercise. 4. N.A. Fadipe, 1970, The Sociology of the Yoruba, edited by F.O Okediji and O.O. Okediji (Ibadan: University of Ibadan Press), p. 314. 5. As a matter of fact, Islam represents an evolution from the earlier monotheis- tic religions, particularly, Judaism and Christianity. The Qur’an thus recog- nizes, and in fact gives prominence to, the earlier prophets such as Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moses, and Jesus. -

Confronting the Janus Face: the Armed Forces And

CONFRONTING THE JANUS FACE: THE ARMED FORCES AND AFRICAN TRANSITIONAL POLITICS by Nathaniel D.F. Allen A dissertation submitted to the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Washington, DC June, 2018 © Nathaniel D.F. Allen 2018 All rights reserved Abstract In the aftermath of the Arab Spring, scholars have given renewed attention to the role of the armed forces as an essential but ambivalent actor in the birth, life, and death of democracy. Despite this emergent literature, there is no consensus concerning the institutional dimensions, causal mechanisms, and regional differences that motivate why soldiers choose to support political reformers, side with dictators, or upend existing democratic regimes. This dissertation proposes a theory on the relationship between authoritarian civil-military relations, democratic transitions, and the duration of emerging democratic regimes in Africa. It argues that the continent has been characterized by three predominant forms of authoritarian civil-military relations, each with distinct democratization patterns: military regimes, ethnic civil-military relations, and representative civil-military relations. Military regimes occur when a country is ruled by a junta of military officers. Cleavages between praetorian and professional factions of the armed forces make democratic transitions likely, but democratic settlements brittle. Authoritarian regimes with ethnic civil-military relations are ruled by a civilian who attempts to recruit co- ethnics into key positions in the army or other parallel military institutions. Patron-client relations between the authoritarian leaders and military institutions dominated by co- ethnics impede democratic transition, but the absence of a politically dominant military results in more stable democracy than in military regimes. -

Nigeria: Peace Building Through Integration and Citizenship

Nigeria: Peace Building Through Integration and Citizenship Edited by Uchenna Emelonye Series Editor Robert M. Buergenthal Nigeria: Peace Building Through Integration and Citizenship Edited by Uchenna Emelonye Series Editor Robert M. Buergenthal NIGERIA: PEACE BUILDING THROUGH INTEGRATION AND CITIZENSHIP Copyright © International Development Law Organization 2011 International Development Law Organization (IDLO) IDLO is an intergovernmental organization that promotes legal, regulatory and institutional reform to advance economic and social development in transitional and developing countries. Founded in 1983 and one of the leaders in rule of law assistance, IDLO's comprehensive approach achieves enduring results by mobilizing stakeholders at all levels of society to drive institutional change. Because IDLO wields no political agenda and has deep expertise in different legal systems and emerging global issues, people and interest groups of diverse backgrounds trust IDLO. It has direct access to government leaders, institutions and multilateral organizations in developing countries, including lawyers, jurists, policymakers, advocates, academics and civil society representatives. Among its activities, IDLO conducts timely, focused and comprehensive research in areas related to sustainable development in the legal, regulatory, and justice sectors. Through such research, IDLO seeks to contribute to existing practice and scholarship on priority legal issues, and to serve as a conduit for the global exchange of ideas, best practices and lessons learned. IDLO produces a variety of professional legal tools covering interdisciplinary thematic and regional issues; these include book series, country studies, research reports, policy papers, training handbooks, glossaries and benchbooks. Research for these publications is conducted independently with the support of its country offices and in cooperation with international and national partner organizations. -

Revenge in the Name of Religion the Cycle of Violence in Plateau and Kano States

Human Rights Watch May 2005 Vol. 17, No. 8 (A) Revenge in the Name of Religion The Cycle of Violence in Plateau and Kano States I. Summary ..................................................................................................................................... 1 II. Recommendations ................................................................................................................... 4 To the Nigerian government and security forces ................................................................ 4 To religious and community leaders, at national, state and local levels............................ 5 III. The Conflict in Plateau State................................................................................................ 5 IV. The Conflict in Yelwa..........................................................................................................10 1. Background .....................................................................................................................10 2. Violent conflict in Yelwa...............................................................................................12 2.1 Violence on June 26, 2002 .................................................................................13 2.2 The attack of February 24, 2004 .......................................................................14 2.3 Other attacks: February to May 2004...............................................................19 2.4 The attack of May 2-3, 2004..............................................................................20