Quelques Observations Sur Le Rapport Cros

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PLAN GUIDE Belvianes

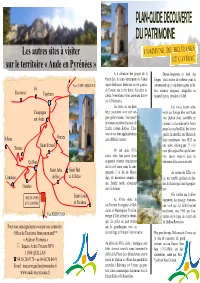

Les autres sites à visiter COMMUNE DE BELVIANES ET CAVIRAC sur le territoire « Aude en Pyrénées » A u débouché des gorges de la Depuis longtemps la forêt des Pierre-Lys, le cours tumultueux de l’Aude Fanges était source de richesse pour la Vers CARCASSONNE sépare Belvianes, établi sur la rive gauche, communauté qui y exploitait sapins et hê- Fa de Cavirac, sur la rive droite. Ces deux lo- tres, essences indigènes, auxquelles on Rouvenac Espéraza calités forment une même commune d'envi- rajouta l'épicéa, introduit en 1860. ron 320 habitants. Les noms de ces deux Les troncs étaient ache- Campagne lieux pourraient avoir une ori- minés par flottage libre sur l'Aude gine gallo-romaine, "Belvianes" vers Quillan d’où, assemblés en sur Aude provenant peut-être d’un nom de radeaux, ils descendaient le fleuve famille romain Balbius. L'his- jusqu’au canal du Midi. Sur la rive toire de ces deux agglomérations gauche fut installée une filature de Nébias Granès reste difficile à cerner. laine transformée, vers 1825, en Saint-Ferriol une usine sidérurgique. Il n’en Brenac On sait qu'au XIVe reste plus aujourd’hui que le lami- siècle, elles font partie d'une noir, encore conservé dans les Quillan seigneurie relevant directement bâtiments de la scierie actuelle. du roi de France, mais la com- Saint Julia Saint Just munauté, à la fin du Moyen Au milieu du XIXe siè- Coudons de Bec et le Bézu Âge, est néanmoins soumise à cle, une terrible épidémie de cho- une famille noble séjournant Ginoles léra fit des ravages dans la popula- dans le château. -

Sentier Des Oliviers Et Roc De Capio

TERRITOIRE PAYS DE SAULT Le tour du Château Sentier des Oliviers et Roc de Capio TERRITOIRES LIMOUXIN et ST-HILAIROIS TERRITOIRES RAZES Départ : Quillan, parking de la gare Chemin de Labade Circuit 6 Départ : Puilaurens, stationnement au lavoir Circuit 11 Circuit 16 Autres départs : Ginoles, cimetière (haut du village) Départ : Caudeval Pic du Midi et des Sarrasis en bordure de la D22 Chemin des Amouriès Autres départs : Parking du château de Puilaurens ou parking du Col du Portel Pic de Brau – Boucle de Magrie Circuit 21 Circuit 26 Circuit 1 Départ : Roquefeuil, parking au bout du village Temps de marche : 1h30 • Difficulté :très facile • Distance : 4 km • Dénivelé : 160 m Départ : Magrie, cimetière Départ : Mazerolles-du-Razès, église à proximité du grand bassin Temps de marche : 1h00 • Difficulté : très facile • Distance : 2,5 km • Dénivelé : 150 m Temps de marche : 3h20 • Difficulté :moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 360 m Autre départ : devant la Mairie Temps de marche : 4h00 • Difficulté :moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 460 m Enivrez-vous de senteurs très méditerranéennes Temps de marche : 5h • Difficulté :difficile • Distance : 11 km • Dénivelé : 450 m Temps de marche : 3h30 • Difficulté :moyen • Distance : 12 km • Dénivelé : 230 m Boucle très facile et ombragée permettant d’accéder à pied au château de dans l’oliveraie de Ginoles et découvrez les Cette promenade domine le val d’Ambronne et Cet agréable sentier vous emmène à la découverte de l’histoire et du Puilaurens depuis le village. capitelles qui abritaient autrefois les bergers. l’ancienne bastide de Caudeval. Du haut du pic de Brau, un panorama à Partez à la découverte des villages ronds patrimoine du village de Roquefeuil, de l’âge de bronze au 18ème siècle. -

Pays Des Quatre Vents.Indd

Pays des Quatre Vents Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Quatre Vents à Carcassonne Aigues Vives Cailhavel Cuxac cabardes Airoux Cailla Donazac Ajac Cambieure Douzens Alaigne Campagna de Sault Esceuillens Alairac Campagne sur Aude Escouloubre Alet les Bains Camps sur l’Agly Esperaza Alzonne Camurac Espezel Antugnac Capendu Fa Aragon Carcassonne Fajac en Val Arques Carcassonne Fajac la Relenque Arquettes en Val Carlipa Fanjeaux Artigues Cassaignes Fendeille Arzens Castans Fenouillet du Razes Aunat Castelnaudary Ferran Axat Castelnaudary Festes et Saint André Azille Castelreng Floure Badens Caudebronde Fontanes de Sault Bagnoles Caudeval Fonters du Razes Baraigne Caunes Minervois Fonties Cabardes Barbaira Caunette sur Lauquet Fonties d’Aude Belcaire Caunettes en Val Fournes Cabardes Belcastel et le Buc Caux et Sauzens Fourtou Belflou Cavanac Fraisse Cabardes Belfort sur Rebenty Cazalrenoux Gaja et Villedieu Bellegarde du Razes Cazilhac Gaja la Selve Belpech Cenne monestiers Galinagues Belveze du Razes Cepie Gardie Belvianes et Cavirac Chalabre Generville Belvis Citou Gincla Berriac Clermont sur Lauquet Ginoles Bessede de Sault Cominge Gourvieille Blomac Comus Gramazie Bouilhomac Conilhac de la Montagne Granes Bouriege Conques sur Orbiel Greffeil Bourigeole Corbieres Gueytes et labastide Bram Coudons Hounoux Brenac Couffoulens Issel Brezilhac Couiza Joucou Brousses et Villaret Counozouls la bezole Brugairolles Cournanel La Cassaigne Bugarach Courtauly La Courtete Cabrespine Coustaussa La Digne d’Amont cahuzac Cubiéres sur -

Commune 11800 Aigues-Vives 11300 Ajac

Commune 11800 Aigues-Vives 11300 Ajac 11240 Alaigne 11290 Alairac 11330 Albières 11580 Alet-les-Bains 11190 Antugnac 11190 Arques 11220 Arquettes-en-Val 11140 Artigues 11290 Arzens 11330 Auriac 11140 Axat 11700 Azille 11800 Badens 11100 Bages 11600 Bagnoles 11800 Barbaira 11580 Belcastel-et-Buc 11140 Belfort-sur-Rebenty 11240 Bellegarde-du-Razès 11240 Belvèze-du-Razès 11500 Belvianes-et-Cavirac 11090 Berriac 11300 Bezole 11700 Blomac 11800 BouilHonnac 11190 Bouisse 11300 Bouriège 11300 Bourigeole 11140 Bousquet 11200 Boutenac 11500 Brenac 11270 BrézilHac 11300 Brugairolles 11190 BugaracH 11160 Cabrespine 11240 CailHau 11240 CailHavel 11140 Cailla 11240 Cambieure 11140 Campagna-de-Sault 11260 Campagne-sur-Aude 11200 Camplong-d'Aude 11190 Camps-sur-l'Agly 11340 Camurac 11700 Capendu 11360 Cascastel-des-Corbières 11190 Cassaignes 11160 Castans 11700 Castelnau-d'Aude 11300 Castelreng 11390 Caudebronde 11230 Caudeval 11160 Caunes-Minervois 11250 Caunette-sur-Lauquet 11220 Caunettes-en-Val 11170 Caux-et-Sauzens 11570 Cavanac 11510 Caves 11570 CazilHac 11300 Cépie 11230 Chalabre 11160 Citou 11140 Clat 11250 Clermont-sur-Lauquet 11700 Comigne 11340 Comus 11190 ConilHac-de-la-Montagne 11600 Conques-sur-Orbiel 11230 Corbières 11500 Coudons 11250 Couffoulens 11190 Couiza 11140 Counozouls 11300 Cournanel 11230 Courtauly 11240 Courtète 11190 Coustaussa 11220 Coustouge 11190 Cubières-sur-Cinoble 11390 Cuxac-Cabardès 11330 Davejean 11330 Dernacueillette 11300 Digne-d'Amont 11300 Digne-d'Aval 11240 Donazac 11700 Douzens 11350 DuilHac-sous-Peyrepertuse -

Pyrénées-Orientales Ariège

L 'A rg en t- L'Orbiel Do uble x u L'Hers Mort o la m La C C e A n F B an C n D E a a l ge du u M o R id i a L L e F resquel ty nal du M COPENHAGUE en Ca i DUBLIN eb D33 di R Castelnaudary R. de D801 TOULOUSE Bram MINERVOIS CARCASSONNE LONDRES s Trèbes l VINS A.O.C. DE L’AUDE AMSTERDAM BERLIN a v D119 D623 i BRUXELLES R e d . 1 R 1 D342 Lézignan-Corbières FANJEAUX MONTRÉAL 23 24 A61 AUT NARBONNE ZÜRICH D21 OROUT GR78 FORÊT DE LA MALEPÈRE Cazilhac Lac de E D LÉGENDE D102 D18 D118 E D8 S L D204 La Cavayère D a Lasserre- E D304 U Abbaye, édifice religieux V MALEPÈRE GR78 X M S ix de-Prouille E R i Aude èg D53 Cailhavel VINS A.O.C. DE L’AUDE Château e D119 D6 D19 Brézilhac D36 Centre d'interprétation Ferran D914 D18 D43 CARCASSONNE Fenouillet- La Courtète D623 Cailhau Leuc Circulade du-Razès Gramazie Preixan D763 D19 BARCELONE Villarzel- D56 AJACCIO Village de Caractère du Razès Montclar Hounoux D63 Mazerolles- Cambieure D60 du-Razès D18 Brugairolles D43 Monument historique D463 D19 D3 D114 u Montgradail D53 D42 ie D263 D318 Verzeille rb Site pôle du Pays Cathare D28 Belvèze- Malviès D43 L'O Escueillens-et- D18 Le Sou GR7 du-Razès D702 D104 D343 Lézignan-Corbières Musée de France St-Just-de- D102 Cépie PECH AGUT Seignalens Bélengard Pomas D110 Bellegarde- ALAIGNE Routier St-Martin- D504 Abbaye Forêt SEIGNEURS du-Razès Lauraguel Ladern- D110 de Rieunette D102 de-Villereglan sur-Lauquet D625 453 m Lignairolles D110 Grotte L'Hers D463 D314 SAINT-HILAIRE LAGRASSE MIREPOIX D626 Gaja-et- Pieusse D104 FORÊT DE Villar-en-Val Parc, jardin, arboretum Gueytes- Donazac Villedieu Greffeil CASTILLOU D3 Monthaut D52 D210 Caudeval et-Labastide D44 D202 CORBIÈRES Point de vue ou table d'orientation D626 D44 Pauligne Gardie Loupia D114 VINS A.O.C. -

3B2 to Ps Tmp 1..75

1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor ►B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) (EFT L 128 af 19.5.1975, s. 33) Ændret ved: Tidende nr. side dato ►M1 Rådets direktiv 76/401/EØFaf 6. april 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Rådets direktiv 77/178/EØFaf 14. februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Kommissionens beslutning 77/3/EØFaf 13. december 1976 L 3 12 5.1.1977 Berigtiget ved: ►C1 Berigtigelse, EFT L 288 af 20.10.1976, s. 27 (76/401/EØF) 1975L0271 — DA — 05.01.1977 — 003.001 — 2 ▼B RÅDETS DIREKTIV af 28. april 1975 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig) (75/271/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono- miske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 75/268/EØFaf 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (1), særlig artikel 2, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (2), og ud fra følgende betragtninger: Republikken Frankrigs regering har i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 75/268/EØFgivet Kommissionen meddelelse om de områder, der i henhold til artikel 3, stk. 3, i dette direktiv egner sig til optagelse på fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder, samt oplysninger om disse områders særlige kendetegn; oplysningerne om de områder, der er beliggende i oversøiske departementer, er ikke tilstrækkeligt fuldstændige til, at Kommissionen for øjeblikket kan fremsætte nogen udtalelse herom; som kendetegn for meget vanskelige klimatiske forhold i henhold til artikel 3, stk. -

Volet Environnement

ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT PÉRIMÈTRE DE BELVIS, ESPEZEL, QUIRBAJOU ET ROQUEFEUIL Prairie à Narcisse des poètes (Belvis) VOLET ENVIRONNEMENT Environnement Paysage Urbanisme ADRET ENVIRONNEMENT Expertise et gestion du 26 rue de Chaussas – 31200 TOULOUSE patrimoine arboré Tél : 05 61 13 45 44 - Fax : 05 17 47 54 72 V.00 Courriel : [email protected] Mai 2019 ADRET - 26 rue de Chaussas – 31200 TOULOUSE -T 05 61 13 45 44 - Courriel : [email protected] mai 2019 SOMMAIRE FICHE D'OPÉRATION 8 REMARQUE PRELIMINAIRE 8 1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 9 1.1 Localisation géographique .............................................................................................. 10 1.2 Localisation administrative .............................................................................................. 13 1.3 Documents d'urbanisme ................................................................................................. 14 2 CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX LIÉS À L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 16 2.1 LE CONTEXTE CLIMATIQUE ........................................................................................ 17 2.1.1 Panorama climatique .......................................................................................................................... 17 2.1.2 Points-clés ............................................................................................................................................. 20 2.2 LA GÉOMORPHOLOGIE .............................................................................................. -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration. -

Cathare Country and Its Major

Technical sheet | Self-guided hike | Level 2/5 | 5 days of hike Cathare Country and its major sites : from Carcassonne to Foix Your hike : Highlights : • Self-guided hike, without a guide • Discovering the main sites and castles of the • Walk with your family, your friends or as a couple Cathar Country • 3 nights in a hotel, 2 nights in a guesthouse and 1 • Discovering Carcassonne and Foix night in a hikers lodge in a room • Crossing the stunning Galamus and St Jaumes • A warm and sunny climate, suitable for hiking gorges almost all year long • Access to your main luggage every evening • 7 days / 6 nights Between the Mediterranean Sea and the Ariège region, in the heart of the Pyrenean Piedmont, impressive stone citadels are standing : the Cathar Castles. Those fortresses remain the living memory of a tragical history that marked the South-West of France during the crusade against the Albigenses. Starting from Carcassonne and its famous medieval old town, you will go and discover the most famous sites and castles of the Cathar History. Firstly in the Aude region, you will have the opportunity to visit the Quéribus eyrie, the incredible fortress of Peyrepertuse, Puilaurens the archetypal bastion and finally Puivert, the home of troubadours. In Ariège, you will explore Montségur castle, the highest of the Cathar Castles, standing on its rock at 1207m of altitude. Then, before reaching Foix and its castle, you will visit the closest neighbour to Montségur, Roquefixade, perched on the top of an impressive cliff. Beyond the discovery of a territory and its rich and overwhelming history, this Cathar Country is full of stunning and varied landscapes, influenced by the Mediterranean and Mountain Climates that are merging here, but also by the Nature that dig gorges in limestone, carved rocky spurs and has always allowed mankind to use those natural ressources. -

Doc1 Dépliant Paroisse 2018.2019

PAROISSE NOTRE DAME DES MONTS MOUVEMENTS ECONOMAT DE LA HAUTE VALLEE Comptable : Camille Enrique ACF (Action catholique des femmes) Trésorière : Marie Boucabeille Communauté du Quillanais : Annie Coronas Tél.04.68.20.54.88 Quillan, Ginoles, Belvianes et Cavirac, Cailla, Marsa, SECOURS CATHOLIQUE : Quirbajou, Coudons, St Martin Lys, St Just et le Bézu, ACI (Action catholique des milieux indépendants) Andrée Broussard / Tél.06.31.03.48.39 St Julia de Bec, St Louis et Parahou, Brenac, Nébias. Béatrice Peyre Tél. 04.68.20.22.00 Permanence le vendredi de 10h00 à 12h00 Boutique solidaire le mercredi et le vendredi Communauté du Couizanais : ACO (Action catholique ouvrière) Alain Perrouas Tél. 04.68.20.10.71 De 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 Couiza, Montazels, Coustaussa, Cassaignes, Serres, 32 grand Rue 11500 Quillan Tél.04.34.21.92.70 Peyrolles, Luc sur Aude, Arques, Rennes les Bains, EQUIPES DU ROSAIRE Sougraigne, Fourtou, Bugarach, Camps sur l’Agly, Annie Rigoni Tél. 04.68.20.52.73 CONSEIL DE SOLIDARITE : Cubières sur Cinoble, Rennes le Château. Huguette Dubois / Tél.06.46.49.48.06 Communauté d’Espérazanais : SERVICES PAROISSIAUX PASTORALE DE LA SANTE : Espéraza, Antugnac, Conilhac de la Montagne, Fa, La CATECHISME – PETITE ENFANCE - AUMÔNERIE Alain Winter : Aumônier du quillanais et du limouxin Serpent, Rouvenac, St Jean de Paracol, Campagne, Tél.06.30.97.88.30 Granès, St Férriol. Annie Coronas : Tél.04.68.20.54.88 Mail : [email protected] Communauté du Plateau de Sault : SCOUTISME Jeannette Banos (Couiza) : Tél.04.68.74.04.58 Contacter la Paroisse St jean XXIII en Razès Denise Vergé (Plateau de Sault) : Tél.04.68.20.36.39 Belcaire, Roquefeuil, Espezel, Belvis, Comus, Camurac, Presbytère de Limoux : 04.68.31.02.11 Rodome, Aunat, Bessède de Sault, Belfort sur Visite aux malades à domicile et en milieu hospitalier. -

Communauté De Communes Pyrénées Audoises

MONTREAL COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PYRÉNÉES AUDOISES LE TRANSPORT À LA DEMANDE LE TRANSPORT À LA DEMANDE FORMULAIRE D’INSCRIPTION MODE D’EMPLOI ! AU TRANSPORT À LA DEMANDE MIREPOIX LES DESTINATIONS DES LIGNES : ligne ADHÉSION GRATUITE 11 Pour mieux répondre à vos besoins en matière de transport en 1010 Belcaire, Quillan, Lavelanet VAL DE LAMBRONNE commun, la Région en partenariat avec votre intercommunalité, DEUX POSSIBILITÉS : 1020 Axat-Quillan PEYREFITTE CASTELNAUDARY CARCASSONNE crée un nouveau service de transport à la demande. TREZIERS DU RAZES 1030 Quillan-Limoux CORBIERES ADHÉSION EN LIGNE Vous appelez, vous réservez votre trajet pour le lendemain et ... c’est tout ! COURTAULY 1 1031 Espéraza LIGNE 1030 Sur la page internet 1040 Mirepoix, Chalabre, Quillan, Limoux SONNAC SAINT ligne Mercredi matin de la Région SUR BENOIT 2 > QUILLAN COMMENT ÇA MARCHE ? LIGNE 1040 L'HERS www.lio.laregion.fr ligne vendredi matin • Grâce au transport à la demande, vous pouvez vous Maison de Services au Public Lundi impair matin 10 > MIREPOIX CHALABRE > LIMOUX rendre dans les communes desservies en réservant MONTJARDIN ADHÉSION PAR COURRIER votre place la veille de votre déplacement Mercredi après-midi 2 > CHALABRE Bulletin ci-dessous à compléter • Il existe 5 lignes de transport à la demande dans votre Jeudi pair matin SAINTE VILLEFORT et à renvoyer à : COLOMBE intercommunalité . Chacune circule certains jours de la semaine. SAINT JEAN COUIZA > QUILLAN SUR L'HERS DE PARACOL ESPERAZA LIGNE 1031 Pour connaître les jours, consultez la carte ci-contre. Vendredi matin Service Régional des Transports ROUVENAC FA Jeudi matin • Avec les lignes de transport à la demande, vous pouvez vous RIVEL > LIMOUX CAMPAGNE > ESP É RAZA 3 boulevard Camille Pelletan SUR AUDE rendre dans une autre commune desservie par la ligne. -

PREFET DE L'aude Arrêté N° 2013023-0003 Portant DECLARATION D'utilite PUBLIQUE

PREFET DE L’AUDE Arrêté N° 2013023-0003 portant DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux - de l’instauration des périmètres de protection, AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU en vue de la consommation humaine, pour la production et la distribution par un réseau public DECLARATION DE PRELEVEMENT Source communale d’alimentation en eau potable de « Fontfroide» Commune de Ginoles LE PREFET DE L’AUDE Chevalier de la Légion d'Honneur, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10 et L 1324- 3, R 1321-1 à R 1321-66 ; Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L 214-1 à L 214-6, L 214-8 et l’article L 215-13 ; R 214-1 ; VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 126-1 ; Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Ginoles en date du 7 juin 2007 ; Vu le rapport de M. Yvon BALLUE, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection, en date du 28 novembre 2008 et à sa note complémentaire du 18 avril 2012; Vus les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 au 20 juin 2011 ; Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 6 juillet 2011; 2 Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de l’Aude en date du 17 janvier 2013;