Cahier 1 État Initial-Présentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PLAN GUIDE Belvianes

Les autres sites à visiter COMMUNE DE BELVIANES ET CAVIRAC sur le territoire « Aude en Pyrénées » A u débouché des gorges de la Depuis longtemps la forêt des Pierre-Lys, le cours tumultueux de l’Aude Fanges était source de richesse pour la Vers CARCASSONNE sépare Belvianes, établi sur la rive gauche, communauté qui y exploitait sapins et hê- Fa de Cavirac, sur la rive droite. Ces deux lo- tres, essences indigènes, auxquelles on Rouvenac Espéraza calités forment une même commune d'envi- rajouta l'épicéa, introduit en 1860. ron 320 habitants. Les noms de ces deux Les troncs étaient ache- Campagne lieux pourraient avoir une ori- minés par flottage libre sur l'Aude gine gallo-romaine, "Belvianes" vers Quillan d’où, assemblés en sur Aude provenant peut-être d’un nom de radeaux, ils descendaient le fleuve famille romain Balbius. L'his- jusqu’au canal du Midi. Sur la rive toire de ces deux agglomérations gauche fut installée une filature de Nébias Granès reste difficile à cerner. laine transformée, vers 1825, en Saint-Ferriol une usine sidérurgique. Il n’en Brenac On sait qu'au XIVe reste plus aujourd’hui que le lami- siècle, elles font partie d'une noir, encore conservé dans les Quillan seigneurie relevant directement bâtiments de la scierie actuelle. du roi de France, mais la com- Saint Julia Saint Just munauté, à la fin du Moyen Au milieu du XIXe siè- Coudons de Bec et le Bézu Âge, est néanmoins soumise à cle, une terrible épidémie de cho- une famille noble séjournant Ginoles léra fit des ravages dans la popula- dans le château. -

ANNEXES Projet De Charte

Projet de Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes ANNEXES Projet de Charte Corbières Fenouillèdes Juillet 2019 • PNR CORBIÈRES-FENOUILLÈDES Annexes © BONETTO Marina © BONETTO « Totjorn aqui viure, aqui voli murir » C’est ici que je veux vivre toujours, ici que je veux mourir [ Extrait de l’ouvrage « La Caoudierenco » de l’Hymne de Caudiès-de-Fenouillèdes Paroles de Joseph Armagnac, musique de Robert Rieu ] 3 ANNEXES - Projet de Charte • Juillet 2019 Annexes réglementaires (article R.333-3 du code de l’environnement) • Liste des Communes figurant dans le périmètre d’étude • Liste des EPCI à fiscalité propre concernés par le périmètre d’étude Annexes complémentaires • Tableau de synthèse des dispositions de la Charte • Récapitulatif des dispositions de la Charte relatives à l’agriculture • Outils opérationnels à mettre en place dans le cadre de la mise en oeuvre de la Charte • Dispositif de suivi et d’évaluation - Questions évaluatives des « enjeux majeurs » - Tableau de synthèse des Questions évaluatives - Tableau de bord du Parc -Les indicateurs de la mise œuvre de la Charte • Les « Espaces de biodiversité remarquable reconnus » • Les « Hauts-Lieux de Biodiversité » • Les Géosites « majeurs » du territoire • La pression foncière des communes • Document de Référence Territorial pour l’Éolien • Sigles et abréviations 5 ANNEXES - Projet de Charte • Juillet 2019 Liste des communes du périmètre d’étude Insee Nom Insee Nom 11006 ALBAS 11345 SAINT-JEAN-DE-BARROU 11007 ALBIERES 11347 SAINT-JULIA-DE-BEC 11015 ARQUES 11350 SAINT-JUST-ET-LE-BEZU -

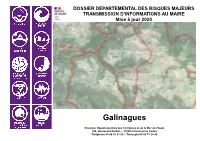

Galinagues Tim 2020

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS TRANSMISSION D'INFORMATIONS AU MAIRE Mise à jour 2020 Galinagues Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude 105, Boulevard Barbès – 11838 Carcassonne Cedex Téléphone 04 68 10 31 00 – Télécopie 04 68 71 24 46 DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Transmission d'informations au maire - 2020 Galinagues INFORMATIONS GENERALES Tout citoyen dispose d'un droit d'accès à l'information relative aux risques naturels auxquels il est soumis dans certaines L'information préventive - les obligations de chacun des acteurs zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui le concernent. Ce droit est inscrit dans le Code de l'Environnement aux articles L-125-2, L-125-5 et L-563-3 et R-125-9 à R-125-27. le préfet réalise le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et transmet à la connaissance du maire, les informations qui lui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l’information préventive sur Le risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique (liée à l'activité de l'homme), dont sa commune. les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Le maire élabore, à partir des informations transmises par le préfet, le DICRIM (Document L’existence d’un risque majeur est liée d’une part à la présence d’un événement potentiellement dangereux, l’aléa , d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui a pour but d’informer la population sur les mesures de d’occurrence et d’intensité données, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique et d’autre part à prévention, de protection et de sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise la commune (articles R125-10 à l’existence d’enjeux , qui représentent l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène : R125-14 du code de l’environnement). -

Sentier Des Oliviers Et Roc De Capio

TERRITOIRE PAYS DE SAULT Le tour du Château Sentier des Oliviers et Roc de Capio TERRITOIRES LIMOUXIN et ST-HILAIROIS TERRITOIRES RAZES Départ : Quillan, parking de la gare Chemin de Labade Circuit 6 Départ : Puilaurens, stationnement au lavoir Circuit 11 Circuit 16 Autres départs : Ginoles, cimetière (haut du village) Départ : Caudeval Pic du Midi et des Sarrasis en bordure de la D22 Chemin des Amouriès Autres départs : Parking du château de Puilaurens ou parking du Col du Portel Pic de Brau – Boucle de Magrie Circuit 21 Circuit 26 Circuit 1 Départ : Roquefeuil, parking au bout du village Temps de marche : 1h30 • Difficulté :très facile • Distance : 4 km • Dénivelé : 160 m Départ : Magrie, cimetière Départ : Mazerolles-du-Razès, église à proximité du grand bassin Temps de marche : 1h00 • Difficulté : très facile • Distance : 2,5 km • Dénivelé : 150 m Temps de marche : 3h20 • Difficulté :moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 360 m Autre départ : devant la Mairie Temps de marche : 4h00 • Difficulté :moyenne • Distance : 11 km • Dénivelé : 460 m Enivrez-vous de senteurs très méditerranéennes Temps de marche : 5h • Difficulté :difficile • Distance : 11 km • Dénivelé : 450 m Temps de marche : 3h30 • Difficulté :moyen • Distance : 12 km • Dénivelé : 230 m Boucle très facile et ombragée permettant d’accéder à pied au château de dans l’oliveraie de Ginoles et découvrez les Cette promenade domine le val d’Ambronne et Cet agréable sentier vous emmène à la découverte de l’histoire et du Puilaurens depuis le village. capitelles qui abritaient autrefois les bergers. l’ancienne bastide de Caudeval. Du haut du pic de Brau, un panorama à Partez à la découverte des villages ronds patrimoine du village de Roquefeuil, de l’âge de bronze au 18ème siècle. -

Pays Des Quatre Vents.Indd

Pays des Quatre Vents Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Quatre Vents à Carcassonne Aigues Vives Cailhavel Cuxac cabardes Airoux Cailla Donazac Ajac Cambieure Douzens Alaigne Campagna de Sault Esceuillens Alairac Campagne sur Aude Escouloubre Alet les Bains Camps sur l’Agly Esperaza Alzonne Camurac Espezel Antugnac Capendu Fa Aragon Carcassonne Fajac en Val Arques Carcassonne Fajac la Relenque Arquettes en Val Carlipa Fanjeaux Artigues Cassaignes Fendeille Arzens Castans Fenouillet du Razes Aunat Castelnaudary Ferran Axat Castelnaudary Festes et Saint André Azille Castelreng Floure Badens Caudebronde Fontanes de Sault Bagnoles Caudeval Fonters du Razes Baraigne Caunes Minervois Fonties Cabardes Barbaira Caunette sur Lauquet Fonties d’Aude Belcaire Caunettes en Val Fournes Cabardes Belcastel et le Buc Caux et Sauzens Fourtou Belflou Cavanac Fraisse Cabardes Belfort sur Rebenty Cazalrenoux Gaja et Villedieu Bellegarde du Razes Cazilhac Gaja la Selve Belpech Cenne monestiers Galinagues Belveze du Razes Cepie Gardie Belvianes et Cavirac Chalabre Generville Belvis Citou Gincla Berriac Clermont sur Lauquet Ginoles Bessede de Sault Cominge Gourvieille Blomac Comus Gramazie Bouilhomac Conilhac de la Montagne Granes Bouriege Conques sur Orbiel Greffeil Bourigeole Corbieres Gueytes et labastide Bram Coudons Hounoux Brenac Couffoulens Issel Brezilhac Couiza Joucou Brousses et Villaret Counozouls la bezole Brugairolles Cournanel La Cassaigne Bugarach Courtauly La Courtete Cabrespine Coustaussa La Digne d’Amont cahuzac Cubiéres sur -

Commune 11800 Aigues-Vives 11300 Ajac

Commune 11800 Aigues-Vives 11300 Ajac 11240 Alaigne 11290 Alairac 11330 Albières 11580 Alet-les-Bains 11190 Antugnac 11190 Arques 11220 Arquettes-en-Val 11140 Artigues 11290 Arzens 11330 Auriac 11140 Axat 11700 Azille 11800 Badens 11100 Bages 11600 Bagnoles 11800 Barbaira 11580 Belcastel-et-Buc 11140 Belfort-sur-Rebenty 11240 Bellegarde-du-Razès 11240 Belvèze-du-Razès 11500 Belvianes-et-Cavirac 11090 Berriac 11300 Bezole 11700 Blomac 11800 BouilHonnac 11190 Bouisse 11300 Bouriège 11300 Bourigeole 11140 Bousquet 11200 Boutenac 11500 Brenac 11270 BrézilHac 11300 Brugairolles 11190 BugaracH 11160 Cabrespine 11240 CailHau 11240 CailHavel 11140 Cailla 11240 Cambieure 11140 Campagna-de-Sault 11260 Campagne-sur-Aude 11200 Camplong-d'Aude 11190 Camps-sur-l'Agly 11340 Camurac 11700 Capendu 11360 Cascastel-des-Corbières 11190 Cassaignes 11160 Castans 11700 Castelnau-d'Aude 11300 Castelreng 11390 Caudebronde 11230 Caudeval 11160 Caunes-Minervois 11250 Caunette-sur-Lauquet 11220 Caunettes-en-Val 11170 Caux-et-Sauzens 11570 Cavanac 11510 Caves 11570 CazilHac 11300 Cépie 11230 Chalabre 11160 Citou 11140 Clat 11250 Clermont-sur-Lauquet 11700 Comigne 11340 Comus 11190 ConilHac-de-la-Montagne 11600 Conques-sur-Orbiel 11230 Corbières 11500 Coudons 11250 Couffoulens 11190 Couiza 11140 Counozouls 11300 Cournanel 11230 Courtauly 11240 Courtète 11190 Coustaussa 11220 Coustouge 11190 Cubières-sur-Cinoble 11390 Cuxac-Cabardès 11330 Davejean 11330 Dernacueillette 11300 Digne-d'Amont 11300 Digne-d'Aval 11240 Donazac 11700 Douzens 11350 DuilHac-sous-Peyrepertuse -

Pyrénées-Orientales Ariège

L 'A rg en t- L'Orbiel Do uble x u L'Hers Mort o la m La C C e A n F B an C n D E a a l ge du u M o R id i a L L e F resquel ty nal du M COPENHAGUE en Ca i DUBLIN eb D33 di R Castelnaudary R. de D801 TOULOUSE Bram MINERVOIS CARCASSONNE LONDRES s Trèbes l VINS A.O.C. DE L’AUDE AMSTERDAM BERLIN a v D119 D623 i BRUXELLES R e d . 1 R 1 D342 Lézignan-Corbières FANJEAUX MONTRÉAL 23 24 A61 AUT NARBONNE ZÜRICH D21 OROUT GR78 FORÊT DE LA MALEPÈRE Cazilhac Lac de E D LÉGENDE D102 D18 D118 E D8 S L D204 La Cavayère D a Lasserre- E D304 U Abbaye, édifice religieux V MALEPÈRE GR78 X M S ix de-Prouille E R i Aude èg D53 Cailhavel VINS A.O.C. DE L’AUDE Château e D119 D6 D19 Brézilhac D36 Centre d'interprétation Ferran D914 D18 D43 CARCASSONNE Fenouillet- La Courtète D623 Cailhau Leuc Circulade du-Razès Gramazie Preixan D763 D19 BARCELONE Villarzel- D56 AJACCIO Village de Caractère du Razès Montclar Hounoux D63 Mazerolles- Cambieure D60 du-Razès D18 Brugairolles D43 Monument historique D463 D19 D3 D114 u Montgradail D53 D42 ie D263 D318 Verzeille rb Site pôle du Pays Cathare D28 Belvèze- Malviès D43 L'O Escueillens-et- D18 Le Sou GR7 du-Razès D702 D104 D343 Lézignan-Corbières Musée de France St-Just-de- D102 Cépie PECH AGUT Seignalens Bélengard Pomas D110 Bellegarde- ALAIGNE Routier St-Martin- D504 Abbaye Forêt SEIGNEURS du-Razès Lauraguel Ladern- D110 de Rieunette D102 de-Villereglan sur-Lauquet D625 453 m Lignairolles D110 Grotte L'Hers D463 D314 SAINT-HILAIRE LAGRASSE MIREPOIX D626 Gaja-et- Pieusse D104 FORÊT DE Villar-en-Val Parc, jardin, arboretum Gueytes- Donazac Villedieu Greffeil CASTILLOU D3 Monthaut D52 D210 Caudeval et-Labastide D44 D202 CORBIÈRES Point de vue ou table d'orientation D626 D44 Pauligne Gardie Loupia D114 VINS A.O.C. -

Acte Administratif

LE PREFET DE L'AUDE Arrêté n° 2015117-0003 autorisant l'organisation de battues au sanglier du 1er juin 2015 au 14 août 2015 sur les communes sensibles, dans le cadre de la prévention des dégâts aux cultures Le Préfet de l'Aude Chevalier de la Légion d’Honneur, VU le code de l'Environnement et notamment son article R 424-8; VU l'article 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié; VU l’avis de Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude ; VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa séance du 4 mai 2015; VU l'arrêté n° 2015117-0001 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2015-2016 ; Considérant la nécessité de procéder à la réalisation de battues pour la prévention des dégâts aux cultures agricoles sur les communes sensibles identifiées par la fédération départementale des chasseurs dans le cadre du plan national de maîtrise des sangliers ; SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer; A R R E T E : ARTICLE 1 En matière de dégâts agricoles dus aux sangliers, il est fixé une liste de communes sensibles dans le département de l'Aude (liste des communes en annexe 1). ARTICLE 2 Sur les communes concernées, les détenteurs de droit de chasse et locataires en forêt domaniale, dont la liste apparaît en annexe 1, sont autorisés à réaliser les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, durant la période du 1er juin 2015 au 14 août 2015, des battues au sanglier sur le territoire dont ils sont détenteurs des droits de chasse, dans le but de protéger les cultures agricoles contre les dégâts de sanglier, après déclaration préalable, la veille de la battue, en mairie, à la gendarmerie, auprès de l'ONCFS (tel : 04 68 24 60 49, fax : 04 68 24 60 54, mel : [email protected]), de la Fédération des Chasseurs de l'Aude (tel : 04 68 78 54 34, fax : 04 68 78 54 35, mel : [email protected]) et, en cas de chasse en forêt domaniale ou communale soumise au régime forestier, de l'ONF (contacts en annexe 1). -

Exposition Réalisée Par La Direction Des Archives Départementales De L’Aude 2 2

Exposition réalisée par la direction des Archives départementales de l’Aude 2 2 2 2 7 7 8 6 4 0 c i r é m u n p p t n o i s s e r p m i t e n o i t a s i l a é R 1936 - En Espagne 16 février Le Front Populaire gagne les élections 5-7 novembre Début du siège de Madrid et transfert à 17-19 juillet Soulèvement des unités militaires stationnées Valence du gouvernement de la République. au Maroc contre le gouvernement de la 8-23 novembre Les Brigades Internationales participent à la République. Pronunciamiento du Général défense de Madrid. Francisco Franco. 18 novembre L'Allemagne et l'Italie reconnaissent le 4 août Avance de l'armée d'Afrique partie de Séville. gouvernement de Franco. 28 septembre Les troupes franquistes prennent Tolède. 30 septembre Franco nommé chef de la Junte de Burgos. 1937 - En Espagne 6-15 février Bataille de Jarama. 19 juin Prise de Bilbao par les franquistes. 8-18 mars Bataille de Guadalajara. 7-26 juillet Batailles de Brunete et de Belchite. 26 avril Bombardement de Guernica au 28 octobre Transfert du gouvernement républicain à Pays Basque. Barcelone. 3-15 mai "Journées de mai" à Barcelone. 5-19 décembre Bataille de Teruel. 1938 - En Espagne 20 février Reprise de Teruel par les franquistes. 15 novembre Les Brigades Internationales quittent 15 avril Prise de Vinaroz et coupure en deux du l'Espagne. territoire républicain. 23 décembre Offensive d’envergure franquiste contre le 24-25 juillet Début de la bataille de l'Ebre. -

3B2 to Ps Tmp 1..96

1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Document D'objectifs Natura 2000

DOCUMENT D'OBJECTIFS NATURA 2000 BASSIN DU REBENTY FR 9101468 ____________ DOCUMENT DE SYNTHESE TOME I ____________ INVENTAIRES - ANALYSES - ENJEUX (Document validé par le Comité de Pilotage le 13 janvier 2005) TABLE DES MATIERES INTRODUCTION – LA DIRECTIVE HABITATS, NATURA 2000, LE DOCUMENT D'OBJECTIFS 4 LA DIRECTIVE HABITATS ET LE RESEAU NATURA 2000 5 LE DOCUMENT D'OBJECTIFS 7 PREMIERE PARTIE - PRESENTATION GENERALE DU SITE DU BASSIN DU REBENTY 10 LE MILIEU NATUREL 12 LE MILIEU HUMAIN 16 DEUXIEME PARTIE – INVENTAIRE DES HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE 29 PRESENTATION GENERALE 30 LANDES ET FORMATIONS ARBUSTIVES 32 FORMATIONS HERBEUSES 42 MILIEUX TOURBEUX 55 MILIEUX ROCHEUX ET GROTTES 61 FORETS 68 CARTES SYNTHETIQUES DE SITUATION DES HABITATS NATURELS 76 TROISIEME PARTIE - INVENTAIRE DES ESPECES DE L'ANNEXE II (ET DE L'ANNEXE IV) 82 PRESENTATION GENERALE 83 ENTOMOFAUNE 84 ESPECES DE MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 91 CHIROPTERES 107 CARTES SYNTHETIQUES DE PRESENCE DES ESPECES ANIMALES 121 QUATRIEME PARTIE – EVOLUTION HISTORIQUE DE LA VEGETATION 127 PRESENTATION GENERALE 128 ENSEMBLE DE LA ZONE D'ETUDE 130 SITE DE JOUCOU 132 GRAPHIQUES ET CARTES 135 2 CINQUIEME PARTIE – ANALYSE ECOLOGIQUE 143 PRESENTATION GENERALE 144 HABITATS NATURELS D'INTERET COMMUNAUTAIRE 145 CARTES SYNTHETIQUES DES ETATS DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS 185 ESPECES DE L'ANNEXE II (ET DE L'ANNEXE IV) 190 SIXIEME PARTIE – LES ENJEUX 210 HIERARCHISATION DES ENJEUX 211 OBJECTIFS DE CONSERVATION 219 STRATEGIES DE GESTION 221 DECOUPAGE DU SITE EN ENTITES DE GESTION 223 LEXIQUE 227 BIBLIOGRAPHIE 234 3 INTRODUCTION __________ LA DIRECTIVE HABITATS NATURA 2000 LE DOCUMENT D'OBJECTIFS 4 LA DIRECTIVE HABITATS ET LE RESEAU NATURA 2000 Présentation générale La mise en application de la directive habitats (92-43 de la CEE) du Conseil de l’Europe du 21 mars 1992 est un programme d’envergure communautaire. -

Les Anciens Châteaux Seigneuriaux Du Département De L'aude

1 Les anciens châteaux seigneuriaux du département de l'Aude Par le Dr. Charles Boyer juillet 1980 AIGUES-VIVES; AIROUX Le château situé sur un monticule à côté de Le château situé dans le village est une solide l'église paraît remonter seulement au XIIIe siècle. construction de la Renaissance flanquée d'une C'est une construction bien délabrée dont la tourelle d'angle. L'escalier est renfermé dans une construction des maisons voisines a modifié la autre tourelle percée d'une porte et de fenêtres disposition des lieux. Au centre une tour carrée, aux riches sculptures. le fort d'une hauteur de 20 m., couvre une surface de 30 mètres carrés ; les murs ont une AJAC épaisseur de 1,80 m. Le château d'Ajac dont quelques parties À l'intérieur sont les restes d'un escalier remontent au XVe siècle a été restauré au XVIIIe conduisant au premier étage sur voûte. Du siècle. Il a successivement appartenu aux familles château il ne reste qu'une partie de la bâtisse de de Lévis et de Montcalm. Il est aujourd'hui l'est ; on y voit des traces de fenêtres murées. délaissé. Le maréchal de Lévis y naquit en 1719. F. Pasquier1 a écrit une belle étude sur ce château. Construit sur le coteau au bas duquel se développe le village, il forme une masse carrée au milieu d'une terrasse couverte de beaux arbres. La façade principale est percée de fenêtres sans caractère, elle a été refaite au milieu du règne de Louis XV. Au rez-de-chaussée on peut voir la salle à manger ayant conservé quelques restes de décoration.