Mappa Di Comunità Di Tuoro Sul Trasimeno: Emi Petruzzi - Studio Naturalistico Hyla S.N.C

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Regione Umbria Giunta Regionale

COD. PRATICA: 2019-001-97 Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 108 SEDUTA DEL 04/02/2019 OGGETTO: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate “Alture settentrionali del Lago Trasimeno”, in ampliamento ai vincoli già esistenti, ai sensi dell’art. 1 36, comma 1, lett. d) e dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Assente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L’atto si compone di 11 pagine Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: Allegato n. 1 (parere _verbale_rapporto istrutt.). Allegato n. 2 (document. fotografica). Allegato n. 3 (cartografia). COD. PRATICA: 2019-001-97 LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio ricomprese nei Comuni di Tuoro sul Trasimeno e Lisciano Niccone (PG), denominate “Alture settentrionali del Lago Trasimeno”, in ampliamento ai vincoli già esistenti, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d) e dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini Preso atto : a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. -

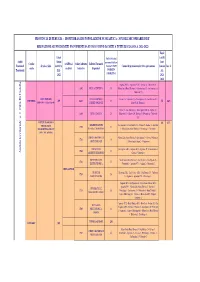

REPORT STUDENTI ISCRITTI DA COMUNI DIVERSI A.S 2021-2022.Pdf

PROVINCIA DI PERUGIA - MONITORAGGIO POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI II° RILEVAZIONE ALUNNI ISCRITTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE (ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI A.S. 2021-2022) Totale Totale TOTALE Iscritti iscritti Ambiti Alunni fuori Ccodice Sedi/Plessi Codice indirizzo Indirizzi Formativi provenienti da fuori Funzionali Scuola e Sede iscritti AS Comune X OGNI Comuni di provenienza/iscritti x ogni comune Comune Inc. % scuola scoalstici formativo frequentati Territoriali 2021- INDIRIZZO A.S. 2022 FORMATIVO 2021- 2022 Anghiari AR (1) - Apecchio PU (2) - Citerna (3) - Monterchi (2) - LI02 LICEO SCIENTIFICO 23 Monta Santa Maria Tiberina (3) - San Giustino (7) - San Sepolcro (2)- Umbertide (3) LICEO "PLINIO IL LICEO SCIENTIFICO Citerna (1) - Umbertide (13) - San Sepolcro (1) - San Giustino (2) - PGPC05000A 499 L103 19 71 14% GIOVANE" - Città di Castello SCIENZE APPLICATE Monte S. M. Tiberina (2) Citerna (3) - San Giustino (4) - San Sepolcro AR (4)- Anghiari (1) - LI01 LICEO CLASSICO 29 Monterchi (1) - Monte S.M. Tiberina (1) - Perugia (2) - Umbertide (13) ISTITUTO ECONOMICO 425 45% AMMINISTRAZIONE San Giustino 11 - San Sepolcro 11 - Citerna 6 - Anghiari 2 - Apecchio TECNOLOGICO IT01 41 "FRANCHETTI-SALVIANI" FINANZA E MARKETING 1 - Monte Santa Maria Tiberina 5 - Pietralunga 1 -Umbertide 4 CITTA' DI CASTELLO CHIMICA MATERIALI E Monte Santa Maria Tiberina 2 - San Giustino 2 - Citerna 2 -Monterchi IT16 10 BIOTECNOLOGIE 1 - Pieve Santo Stefano 2 - Verghereto 1 COSTRUZIONI San Sepolcro AR 1- Anghiari AR 2 - Apecchio PU 2- San Giustino -

Sedi Provincia Di Perugia (PDF)

Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di PG - Assegnazione sede Nome Data di Nascita Sede assegnata 1 FEDERICA RISI CECCARINI 05-11-1965 D.D. Castiglione del Lago 2 CLAUDIO ROSINI 12-09-1958 I.C. Perugia 6 3 ERSILIA RICCI 06-06-1968 D.D. 2° circolo Marsciano 4 SAURO PALOMBA 29-08-1963 I.C. Perugia 12 5 CHIARA SAVINI 17-01-1955 I.C. Perugia 7 6 ALBERTA CANALICCHIO 18-07-1962 I.C. Passignano e Tuoro sul Trasimeno 7 ELISABETTA FICORILLI 28-06-1962 Liceo Statale "Pieralli" Perugia 8 GIOVANNA GIULIANI 08-08-1966 D.D. 3° circolo Foligno 9 LUCIANA CORVELLINI 13-12-1961 I.C. Bevagna Cannara 10 RITA SANTIONI 09-02-1962 I.C. Gualdo Tadino 11 MAIDA DELLA LENA 31-05-1958 I.C. Panicale-Piegaro-Paciano 12 FRANCO MARCO FEFE' 10-03-1964 I.C. Assisi 1 13 MONICA MARTINELLI 06-04-1974 I.C. Passignano e Tuoro sul Trasimeno 14 CECILIA GUERRISI 21-05-1959 Liceo Statale "Pieralli" Perugia 15 ANTONELLA TRABALZA 26-03-1971 I.C. Foligno 5 16 MARIA COLAMONACO 12-01-1959 D.D. 1° circolo Marsciano 17 PAOLA FARALLI 18-06-1968 I.C. Perugia 5 18 MARIA PICCOLOTTI 07-06-1959 I.C. Foligno 5 19 GIUSEPPINA LUCACCI 30-03-1956 I.C. Assisi 2 20 CINZIA NOTTOLI 25-05-1967 D.D. 2° circolo Marsciano 21 ESTER CRISTOFARI 22-01-1962 D.D. 1° circolo Marsciano 22 RITA CIMICCHI 22-05-1964 D.D. Castiglione del Lago 23 BEATRICE GIULIETTI 26-05-1971 D.D. -

QC 7 Strutture Identitarie. 2 FN Trasimeno QUADRO CONOSCITIVO SCHEDA 2

PIANO PAESAGGISTICO GENNAIO 2012 REGIONALE QC 7 Strutture identitarie. 2_FN_Trasimeno QUADRO CONOSCITIVO SCHEDA 2 Regione Umbria ATLANTE DEI PAESAGGI superficie di 70 ha, si caratterizza per il suo valore naturalistico: emerge la presenza di PAESAGGIO REGIONALE 2.fn TRASIMENO una lecceta ad alto fusto, un esteso canneto e l’oliveto secolare. Il canneto è caratteristico della zona umida, dove al largo dello stresso prevale la vegetazione STRUTTURA IDENTITARIA Il lago, le isole, i promontori, la piana bonificata, i borghi acquatica, mentre lungo le sponde prevalgono salici e pioppi. L’area di approdo all’isola 2_FN_1 in cui è localizzata l’area di servizio è caratterizzata dalla presenza di alberature fortificati di Castiglione del Lago e Passignano, le ville lacuali, ornamentali, i viali si caratterizzano per gli ippocastani e i tigli, le aree a prato si i vigneti, gli oliveti specializzati (produzioni agricole di caratterizzano per la presenza di acacie, pini, platani e salici. Il settore settentrionale dell’isola è caratterizzato dalla prevalenza del bosco, un bosco tipico degli ambienti qualità:la “fagiolina del Trasimeno”), le colline boscate e i mediterranei, con la dominanza di leccete, come la lecceta di San Leonardo. I versanti meridionali sono caratterizzati da grandi estensioni di oliveti, una coltura che produce un boschi planiziali del Ferretto olio di qualità, caratterizzato per il tipo di produzione, vale a dire una spremitura a freddo, praticata nell’isola stessa. Le grandi estensioni di coltivi, sono arricchiti da esemplari di I Comuni interessati dalla struttura Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del piantate e da vecchie alberature da frutto, come ciliegi, noci, albicocchi fichi. -

Orari E Percorsi Della Linea Treno R

Orari e mappe della linea treno R Ancona Visualizza In Una Pagina Web La linea treno R (Ancona) ha 15 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Ancona: 05:45 - 14:16 (2) Foligno: 17:55 (3) Foligno: 06:04 - 19:45 (4) Orte: 13:27 - 14:10 (5) Perugia: 06:40 - 18:00 (6) Perugia: 04:43 - 15:33 (7) Terni: 16:27 (8) Terni: 06:53 - 19:44 (9) Terontola: 05:40 - 20:55 Usa Moovit per trovare le fermate della linea treno R più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea treno R Direzione: Ancona Orari della linea treno R 6 fermate Orari di partenza verso Ancona: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:45 - 14:16 martedì 05:45 - 14:16 Foligno 6 Piazzale Unita' D'italia, Foligno mercoledì 05:45 - 14:16 Nocera Umbra giovedì 05:45 - 14:16 38 Frazione Nocera Scalo, Nocera Umbra venerdì 05:45 - 14:16 Gaifana sabato 05:45 - 14:16 Gualdo Tadino domenica 06:15 Piazzale Quattro Novembre, Gualdo Tadino Fossato Di Vico-Gubbio 97 Via Stazione, Osteria del Gatto Informazioni sulla linea treno R Fabriano Direzione: Ancona 24 Piazzale 20 settembre, Fabriano Fermate: 6 Durata del tragitto: 57 min La linea in sintesi: Foligno, Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino, Fossato Di Vico-Gubbio, Fabriano Direzione: Foligno Orari della linea treno R 10 fermate Orari di partenza verso Foligno: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 17:55 martedì 17:55 Orte mercoledì 17:55 S. Liberato giovedì 17:55 Nera Montoro venerdì 17:55 Narni-Amelia sabato 07:07 Terni domenica 10:08 Baiano Di Spoleto Spoleto Informazioni sulla linea treno R Campello Sul Clitunno Direzione: Foligno Fermate: 10 1 Viale Firenze, Campello Sul Clitunno Durata del tragitto: 32 min La linea in sintesi: Orte, S. -

Deliberazione Assemblea AURI N. 6 Del 9/02/2018

COPIA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 6 DEL 09-02-2018 Oggetto: Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Lisciano Niccone (Sub Ambito n. 1), Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Passignano sul Trasimeno, Perugia, San Venanzo, Todi, Torgiano, Valfabbrica - Sub-Ambito n° 2 anno 2018 In data 09-02-2018 alle ore 10:00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15 si è riunito l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI così composta: Comune Popolazione Presente Qualifica Cognome e Nome 1. Acquasparta 4.778 2. Allerona 1.794 3. Alviano 1.463 4. Amelia 11.897 5. Arrone 2.763 6. Assisi 28.299 X SINDACO PROIETTI STEFANIA 7. Attigliano 2.028 8. Avigliano Umbro 2.558 9. Baschi 2.722 10. Bastia Umbra 21.874 X VICE SINDACO FRATELLINI FRANCESCO 11. Bettona 4.367 AURI. - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 09-02-2018 ________________________________________________________________________________ Comune Popolazione Presente Qualifica Cognome e Nome 12. Bevagna 5.081 X SINDACO FALSACAPPA ANNARITA 13. Calvi dell'Umbria 1.856 X SINDACO GRILLINI GUIDO 14. Campello sul Clitunno 2.442 15. Cannara 4.305 X DELEGATO ANDREOLI MARIO 16. Cascia 3.217 X SINDACO DE CAROLIS MARIO 17. Castel Giorgio 2.131 18. Castel Ritaldi 3.278 X VICE SINDACO MESCA SANTE 19. Castel Viscardo 2.938 20. Castiglione del Lago 15.527 21. Cerreto di Spoleto 1.075 22. Citerna 3.531 X SINDACO FALASCHI GUILIANA 23. Città della Pieve 7.712 24. -

Loc2001 Comune Centro Abitato Popolazione 2001

LOC2001 COMUNE CENTRO ABITATO POPOLAZIONE 2001 5400110008 Assisi Pianello 92 5400110013 Assisi Torchiagina 601 5400110012 Assisi Sterpeto 45 5400110007 Assisi Petrignano 2536 5400110006 Assisi Palazzo 1343 5400110015 Assisi Tordibetto 235 5400110002 Assisi Assisi 3920 5400110001 Assisi Armenzano 40 5400110010 Assisi Santa Maria degli Angeli 6665 5400110009 Assisi Rivotorto 1284 5400110011 Assisi San Vitale 494 5400110014 Assisi Tordandrea 898 5400110005 Assisi Castelnuovo 754 5400110003 Assisi Capodacqua 92 5400110004 Assisi Case Nuove 312 5400210001 Bastia Umbra Bastia 15090 5400210003 Bastia Umbra Ospedalicchio 1139 5400210002 Bastia Umbra Costano 782 5400310003 Bettona Passaggio 896 5400310002 Bettona Colle 114 5400310001 Bettona Bettona 590 5400410004 Bevagna Limigiano 56 5400410002 Bevagna Cantalupo 332 5400410001 Bevagna Bevagna 2559 5400410005 Bevagna Torre del Colle 33 5400410003 Bevagna Gaglioli 28 5400510002 Campello sul Clitunno Pettino 74 5400510001 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno 1889 5400610001 Cannara Cannara 2508 5400610002 Cannara Collemancio 78 5400710001 Cascia Avendita 138 5400710016 Cascia San Giorgio 69 5400710011 Cascia Poggio Primocaso 74 5400710007 Cascia Logna 65 5400710006 Cascia Fogliano 119 5400710005 Cascia Colle Giacone 72 5400710015 Cascia Padule 45 5400710002 Cascia Cascia 1515 5400710009 Cascia Ocosce 93 5400710012 Cascia Rocca Porena 73 5400710008 Cascia Maltignano 130 5400710010 Cascia Onelli 51 5400710004 Cascia Civita 58 5400710003 Cascia Chiavano 38 5400710014 Cascia Villa San Silvestro -

The Natural Radioactivity Map of Umbria (Italy): A

THE NATURAL RADIOACTIVITY MAP OF UMBRIA (ITALY): A MULTIPURPOSE TOOL FOR ENVIRONMENTAL UNDERSTANDING Matteo Albéri1,2,*, Marica Baldoncini1,2, Stefano Bisogno3, Carlo Bottardi2,4, Ivan Callegari5, Enrico Chiarelli1,2, Giovanni Fiorentini2,4, Fabio Mantovani2,4, Andrea Motti3, Norman Natali3, Marco Ogna3, Kassandra Giulia Cristina Raptis1,2, Andrea Serafini2,4, Gianluigi Simone3, Virginia Strati2,4 1INFN, Legnaro National Laboratories, Legnaro, Padua, Italy, 2Department of Physics and Earth Sciences, University of Ferrara, Ferrara, Italy, 3Servizio Geologico, Regione Umbria, Perugia, Italy, 4INFN, Ferrara Section, Ferrara, Italy, 5German University of Technology, Department of Applied Geosciences AGEO, Muscat, Oman *Corresponding author: [email protected] (Matteo Albéri) 1:150000 scale This map presents the distribution of the terrestrial natural radioactivity of the 02.5 5 10 15 40 232 km Umbria region (Italy). The total specific activity due to the presence of K, Th and 238U in the environment is given in Bq/kg. Natural radioactivity was 30 30 characterized by means of gamma spectroscopy measurements performed by 20 adopting complementary survey methodologies, namely rock and soil San Giustino sampling, together with airborne gamma ray surveys. Referring to the Geological Database provided by the Geological Regional Service and based 50 on a 1:10000 scale survey, the 214 Cartographic Units (CUs) were divided into two groups: Deposits sensu lato (s.l.), comprising the 118 CUs corresponding i 2 0 3 20 0 Vasch to quaternary deposits and loose geological formations, and Rocks s.l., 30 20 consisting of 96 CUs of rocky geological formations. The Rocks s.l. group (50% 20 of the regional surface) was investigated via a rock sampling campaign (one 2 0 50 2 Città di Castello sample per 15 km ). -

PERUGIA E Provincia INFORMA SALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Stranieri

Progetto Istituto Ministero della Salute Ministero dell’Interno co-finanziato Nazionale Dipartimento Dipartimento dall’Unione Salute, Migrazioni della Prevenzione per le Libertà Civili Europea e Povertà e Comunicazione e l’Immigrazione IFoNndo EuFropOeo perR l'InMtegraziAone dSei CAittadLini dUei PaTesi TE erzi Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini stranieri I Servizi Sanitari di PERUGIA e Provincia INFORMA SALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini Stranieri I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI PERUGIA E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DE PERUGIA ET SA PROVINCE THE MAIN HEALTH SERVICES OF PERUGIA AND ITS PROVINCE I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI PERUGIA E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DU TERRITOIRE PROVINCIAL DE PERUGIA/THE MAIN HEALTH SERVICES OF THE PROVINCE OF PERUGIA Il territorio della Provincia di Perugia è diviso in tre AUSL - Azienda Unità Sanitaria Locale - ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di sedi diffuse in modo da facilitare l’accesso dei cittadini: • AUSL 1 Umbria : Distretti sanitari di Città di Castello, Umbertide e Gubbio • AUSL 2 Umbria : Distretti sanitari di Perugia, Assisi, Trasimeno e 2 Medio Tevere • AUSL 3 Umbria : Distretti Sanitari di Valnerina, Foligno e Spoleto SEDI DISTRETTUALI URP - UFFICI RELAZIONE CON IL PUBBLICO AUSL 1 Sede Legale: Via Luigi Angelini 10, Città di Castello Telefono: 075/85091 Territorio di riferimento: Comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Lisciano Niccone, -

UMBRA ACQUE SPA Company Profile PRIMA DI NOI

UMBRA ACQUE SPA Company profile PRIMA DI NOI 1 4 D i c e m b r e 2 0 0 2 COME NASCE UMBRA ACQUE In conseguenza delle disposizioni normative di settore (Legge 05.01.1994 n°36 e Legge Regione Umbria 05.12.1997 n°43) ispirate a principi di razionalizzazione di integrazione e unitarietà, il servizi idrico integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) è stato riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, sinteticamente detti A.T.O.; nella Regione Umbria inizialmente ne sono stati individuati 3. Ai Comuni e alle Province ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, la norma ha attribuito il compito oltre che di organizzare il Servizio Idrico Integrato anche di costituire le Autorità di Ambito, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica in forma consortile con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio. COME NASCE UMBRA ACQUE In questi ambiti territoriali, sino al 2002, il servizio era gestito in maniera disaggregata o mediante società a partecipazione pubblico-privato (C.ES.A.P. S.p.A., C.O.N.A.P. S.p.A, S.I.A. S.p.A., S.O.G.E.P.U. S.p.A., T.S.A. S.p.A.) o direttamente dai Comuni. L’Autorità di Ambito n°1, tenuta per legge ad individuare forme giuridiche e modalità per la gestione unitaria del servizio, ha previsto, a tal fine, un percorso per fasi successive; in una prima fase, la riarticolazione e l’aggregazione delle società preesistenti per valorizzarne il patrimonio e l’esperienza maturata; in una fase successiva, la costituzione di una società pubblico-privata con vincolo di partecipazione da parte degli enti pubblici in misura non inferiore al 51%. -

Guida All'ecomuseo Del Trasimeno

GUIDA ALL'ECOMUSEO DEL TRASIMENO LA VIA DEI BOSCHI LA VIA DEI CASTELLI LA VIA DEI SAPERI LA VIA DEL CORPO LA VIA DELL'ACQUA LA VIA DELL'ANIMA LA VIA DELLE ISOLE edizioni Fat Chicken Edizione, progetto grafico e impaginazione Fat Chicken s.n.c. www.fatchicken.it GUIDA ALL'ECOMUSEO DEL TRASIMENO LA VIA DEI BOSCHI pag 5 Castiglione del Lago; Panicale. LA VIA DEI CASTELLI 13 Magione; Tuoro Castiglione del Lago; Città della Pieve; Panicale. LA VIA DEI SAPERI 21 Piegaro; Panicale; San Feliciano; Passignano sul Trasimeno; Tuoro sul Trasimeno. LA VIA DEL CORPO 29 Il pesce del Trasimeno; la Fagiolina; il Miele; lo Zafferano di Città della Pieve; Vino; l'Olio. LA VIA DELL'ACQUA 37 Sant'Arcangelo; San Savino San Feliciano; Passignano; Tuoro; Castiglione. LA VIA DELL'ANIMA 45 Magione, Passignano, Tuoro, Città della Pieve, Paciano. LA VIA DELLE ISOLE 55 Isola Maggiore; Isola Polvese; Isola Minore. LA VIA DEI BOSCHI Castiglione del Lago (Bosco del Ferretto); Panicale (bosco e brughiera di Panicarola). 5 Passignano Perugia Castiglione del Lago LA VIA DEI BOSCHI IL BOSCO DEL FERRETTO evidente interesse.Il primo è il Bosco del Ferretto, sito di interesse Le rive del Lago Tarsimeno sono comunitario, che si estende su una ricche di natura e aree boschive. superficie complessiva di circa 2.527 In questo nostro itinerario ne ettari e presenta una morfologia prenderemo in esame due di prevalentemente pianeggiante. 6 L’area è costituita in prevalenza da sono di carattere tipico dell’Europa depositi pliocenici caratterizzati, Centrale e per questo motivo, la nel settore occidentale del sito, loro presenza in Umbria, assume da affioramenti sabbiosi con lenti un notevole valore biogeografico. -

Torre Di Tuoro PROPERTY DETAIL REF: 51321

Torre Di Tuoro PROPERTY DETAIL REF: 51321 Torre Di Tuoro TUORO SUL TRASIMENO, UMBRIA - ITALY € 400,000 Restored 19th century Tower located in the picturesque town of Tuoro Sul Trasimeno. Fully restored with high quality materials by the current owners in 2012. Three bedrooms and four bathrooms divided into 4 floors. REF: 51321 FEATURES Arches - Exposed Beams - Stone Door/Window Surrounds - Stone Fireplace - Stone Sink - Vaulted Ceilings - External Lightning - Private Parking - Satellite tv - Solar Panels - Under Floor Heating - DETAILS Name: Torre Di Tuoro Access: Asphalt Road REF: 51321 Condition: Excellent Location: Tuoro Sul Trasimeno Constrction: Stone Town/City: Tuoro Sul Trasimeno Services: Supplied Water, Electricity, Gas/fuel Oil, Telephone, Septic System Region: Umbria - Italy Bedrooms: 3 Property Size: 230 mq Bathrooms: 4 Land: 100 mq Reception Rooms: 3 Property Type: Tower Total Rooms: 14 Position: Historic Town Center (South Facing) Outbuildings: – Nearest Towns: Tuoro Sul Trasimeno 0 km, Passignano Sul Swimming Pool: No Trasimeno 6 km, Cortona 15 km, Umbertide 35 km, Perugia 35 km, Perugia Airport 37 km, Florence Airport 132 km IPN Castello - Via Venanzio Gabriotti, 18/C - 06019 Umbertide PG - Italy Tel: +39 075 857 9025 - Fax: +39 075 859 3542 - Email: [email protected] 1/5 Torre Di Tuoro PROPERTY DETAIL REF: 51321 DESCRIPTION This restored 19th century Tower is located in the picturesque town of Tuoro Sul Trasimeno. Fully restored with high quality materials by the current owners in 2012. The property is divided in two units, on the ground floor garden level is an apartment with a large kitchen/dining room, spacious bedroom and en-suite shower room all with plenty of light, the barrel-vaulted ceilings throughout the entire space give it that touch of authenticity.