Vicende Storiche Val Sabbia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Carteggi Della Prima Guerra Mondiale

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA CARTEGGI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE a cura di Marina Tonelli Redazione 1988 http://sias.archivi.beniculturali.it • CARTE D'UFFICIO CARTEGGIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE RELAZIONE DEL RIORDINO E INVENTARlAZIONE La raccolta di documenti denominata Carteggi della Pri- ma Guerra Mondiale nasce da un'idea del dotto Giuseppe Bonel~ li, funzionario dell'Archivio di Stato di Brescia, con il pie- no consenso del direttore dell'epoca cav. Fabio Glissenti. Il 14 agosto 1915, pochi mesi dopo l'inizio della Gran- de Guerra, una nota del Bonelli ma firmata dal direttore (Car- teggi b. 1 fase. 2), dopo aver lamentato la dispersione degli scritti dei combattenti della guerra di Libia pur ampliamente sfruttati dalla stampa, chiedeva al Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento presso il Ministero della Pubblica Istruzione quali iniziative il Comitato intendesse promuovere per la conservazione degli scritti dei soldati della guerra in atto. A giustificazione della richiesta, la nota puntualizza- va che gli scritti dei combattenti mentre costituiscono un ma- teriale di interesse genuino cui la stampa attinge volentieri, hanno anche un pregio che va piu' in la' delle notizie e in- formazioni oggettive che contengono e cioe' ne offrono uno speciale che, insito negli originali, la stampa non riesce ad esprimere .... La scrittura e il suo cursus, l'inchiostro, la stessa carta, sono elementi o circostanza che, se in ogni scritto mai prive di significato, nel caso di lettere dal cam- po vergate alla vigilia di battaglie, diventano esponenti di un'importanza morale e umana che sorpassa quella oggettiva del contenuto storico. -

Scarica Il Calendario

* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * LOMBARDIA * ************************************************************************ * * * JUNIORES UNDER 19 BRESCIA GIRONE: D * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 25/09/21 | | RITORNO: 15/01/22 | | ANDATA: 30/10/21 | | RITORNO: 19/02/22 | | ANDATA: 4/12/21 | | RITORNO: 26/03/22 | | ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | CALCINATO - VALTENESI | | NUOVA VALSABBIA - VOLUNTAS MONTICHIARI | | ACADEMY REAL DOR BRESCIA - NUOVA VALSABBIA | | ODOLO A.S.D. - S.CARLO REZZATO | | REZZATO CALCIO DOR - VIRTUS FERALPI LONATO | | S.CARLO REZZATO - ROE VOLCIANO | | REZZATO CALCIO DOR - ACADEMY REAL DOR BRESCIA | | ROE VOLCIANO - CALCINATO | | SERLE - CALCINATO | | ROE VOLCIANO - TOSCOLANO MADERNO | | TEAM OUT - ODOLO A.S.D. | | VALTENESI - TEAM OUT | | SERLE - VIRTUS FERALPI LONATO | | TOSCOLANO MADERNO - SERLE | | VIRTUS FERALPI LONATO - TOSCOLANO MADERNO | | TEAM OUT - NUOVA VALSABBIA | | VALTENESI - S.CARLO REZZATO | | VOLUNTAS MONTICHIARI -

ELEZIONICOMUNALI2009 Tutteleliste

[ ] ELEZIONICOMUNALI2009 Tutte le liste VALVESTINO VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA Candidato sindaco: SABRINA SALVADORI. Candidato sindaco: SERGIO ZANETTI CIVICA VALVESTINO: Roberto Cozzatti, Giovanna Lista: «VIVERE VEROLAVECCHIA» Porta, Angelo Andreoli, Marino Andreoli, Luisa Laura Alghisi, Elissabetta Anelli, Giovanni Bertolini. Bordiga, Aldo Corsetti, Mirella Franzoni, Sante Federico Agostino Brunelli, Michele Cotali, Olivieri, Vittorio Pace, Pasqualino Salvadori Vincenzo Maria Damiano, Giuseppe Fogazzi, Michela Caterina Forlanelli, Giancarlo Laffranchi, Candidato sindaco: DAVIDE PACE. Giuseppe Martiri, Laura Elisa Felicita Marzoni, CIVICA PER LA VALVESTINO: Valentina Andreoli, Monica Peci, Pierangelo Pelosi, Francesco Pesce, Carlo Bonisoli, Antonio Bonomi, Giuseppe Ghidoni, Siro Minestrina, Filippo Nicola Sterza, Domenico Tomasoni Porta, Raffella Porta, Alito Tonoli, Sergio Viani. Francesco Venturini Carlotta Bragadina Candidato sindaco: GIOVANNI MABIZANETTI Candidato sindaco: FRANCESCO VENTURINI Lista: «PROGETTO VEROLAVECCHIA» VIVERE VEROLA: Luca Galletti, Maria Gazzoldi, Maurizio Amighetti, Maria Rosa Baselli, Pierangelo Bordonali, Giovanni Bozzoni, Giovanna Dalè, Giovanni Moro, Francesca Zani, Giandomenico Preti, Carla Fontana, Mattia Chiara Pea, Giovan Battista Alghisi, Renato Massardi, Giuseppe Brunelli, Sala, Matteo Temporin, Luciano Manerba, Virginio Scalvi, Giacinto Arrighini, Fausto Belluati, Eliana Mabizanetti, Pierluigi Baiguera, Annunciata Bonalda, Martino Pini, Alberto Savio, Stefano Iacomi, Claudio Abbiati Giambattista Minini, -

Osservazioni Biostratigrafiche Sulle Formazioni Continentali Pre-Quaternarie Delle Valli Trompia E Sabbia

«NATURA BRESCIANA» Ann. Mus. Civ. St. Nat.. Brescia, 6, pp. 3-32, 1969 GIUSEPPE BERRUTI OSSERVAZIONI BIOSTRATIGRAFICHE SULLE FORMAZIONI CONTINENTALI PRE-QUATERNARIE DELLE VALLI TROMPIA E SABBIA Il. SULLA FAUNA FOSSILE DELLA FORMAZIONE DI COLLIO (ALTA VAL TROMPIA) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Le rocce costituenti il sistema permiano - e più esattamente quel· le comprese nella Formazione di Collio, o almeno uua parte di esse - rappresentano, nel complesso delle serie stratigrafìche di origine conti nentale presenti nella provincia di Brescia, l'esempio più significativo di sedimenti contenenti chiare testimonianze paleontologiche. È d'altro canto noto che, in generale, le serie sedimentarie affioranti nei terreni bresciani si sono in assoluta prevalenza formate nei mari delle diverse ere geologiche pre-quaternarie. Le eccezioni sono infatti rappresentate oltre che dalla Formazione di Collio, in termini sostanzialmente limitati, da taluni livelli ad argilliti e arenarie tufacee del Wengen ove si rinvengono fossili vegeta· li di origine continentale (argomento che ebbi modo di trattare in una nota apparsa nel numero precedente di «Natura bresciana n); ancora fossili vegetali continentali sono presenti in certi livelli ad arenarie grigie e conglomerati della Formazione delle « Arenarie Rosse della V al Sabbia n (Carnico inferiore-medio) : a tale proposito conto di illustrare in una futura nota alcune forme che ho in corso di studio e che rinvenni in V alle Sabbia, Infine un'ultima eccezione, a quanto sinora mi risulta, -3 è rappresentata dai conglomerati miocenici (Monte Orfano, Sale di Gus sago, Badia, i lembi affioranti nella zona di Odolo - Preseglie c quelli sottostanti al Pliocene del monte S. Bartolomeo di Salò) nei quali ven nero rinvenuti rari resti fossili (Badia). -

Elenco Coordinatori – Referenti – Guardie Volontarie Per Zone Omogenee

ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE CATEGORIA Z.O. NOMINATIVO LOCALITA' COORD. 1 ZANARDELLI MASSIMO GUSSAGO REFERENTE 1 BOSIO RINALDO CONCESIO SEGRETARIO 1 BORONI ALFREDO GUSSAGO GUARDIA MARCHESINI 1 VILLA CARCINA VOLONTARIA GIANPIETRO COORD. 2 FALSONI ROBERTO BORGOSATOLLO REFERENTE 2 DORICI LUIGI BRESCIA VICE REFERENTE 2 ARCHETTI FAUSTO REZZATO SEGRETARIO 2 BUSI FAUSTINO BOTTICINO GUARDIA 2 GUITTI RENATO BRESCIA VOLONTARIA COORD. 3 PARZANINI SILVIO CASTEGNATO REFERENTE 3 BIANCHETTI FAUSTINO RONCADELLE VICE REFERENTE 3 AGOSTI CARLO CASTEGNATO SEGRETARIO 3 CHIARI MARIO OSPITALETTO ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE GUARDIA 3 TREBESCHI FABRIZIO OSPITALETTO VOLONTARIA GUARDIA 3 GAVEZZOLI MARIO TRAVAGLIATO VOLONTARIA COORD. 4 LOMBARDI OSCAR SALO' REFERENTE 4 PELI ENNIO GAVARDO VICE REFERENTE 4 BENUZZI RICCARDO SERLE VALENTI SEGRETARIO 4 ODOLO PIERGIACOMO GUARDIA 4 MAZZINI VALERIO ODOLO VOLONTARIA COMPAGNONI COORD. 5 BEDIZZOLE ADRIANO MACCARINELLI REFERENTE 5 PUEGNAGO FRANCESCO VICE REFERENTE 5 DOLCERA LUCA LONATO SEGRETARIO 5 BRUNELLO MAURIZIO POZZOLENGO GUARDIA 5 LILONI ROBERTO LONATO VOLONTARIA GUARDIA 5 MARAVIGLIA ROBERTO LONATO VOLONTARIA GUARDIA 5 SEGATA CLAUDIO LONATO VOLONTARIA ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE COORD. 6 RIZZINI LUIGI CALCINATO SOLAZZI MARIO REFERENTE 6 CALVISANO ANGELO VICE REFERENTE 6 LEGATI RIENZO CALCINATO SEGRETARIO 6 CHIARINI GIUSEPPE MONTICHIARI GUARDIA SOLAZZI MARIO 6 CALVISANO VOLONTARIA ANGELO GUARDIA 6 CARNEVALI ANGELO CARPENEDOLO VOLONTARIA COORD. 7 TAMPELLA REMO LENO REFERENTE 7 VISCARDI SERGIO OFFLAGA VICE REFERENTE 7 CERUTTI MATTIA VEROLANUOVA SEGRETARIO 7 CERUTTI MATTIA VEROLANUOVA GUARDIA 7 ZORZA MARIO VEROLAVECCHIA VOLONTARIA GUARDIA 7 CRISTOFOLINI PIETRO VEROLAVECCHIA VOLONTARIA ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE CARAMBELLA COORD. 8 GHEDI GIANBATTISTA GUERRINI COORD. -

Elenco Comuni Lombardia – Classificazione Istat Zona Altimetrica

ELENCO COMUNI LOMBARDIA – CLASSIFICAZIONE ISTAT ZONA ALTIMETRICA Provincia Codice ISTAT Denominazione Comune Zona altimetrica ISTAT Comune Comune Bergamo 016001 Adrara San Martino Montagna Bergamo 016002 Adrara San Rocco Montagna Bergamo 016003 Albano Sant'Alessandro Collina Bergamo 016004 Albino Montagna Bergamo 016005 Almè Collina Bergamo 016006 Almenno San Bartolomeo Collina Bergamo 016007 Almenno San Salvatore Collina Bergamo 016008 Alzano Lombardo Collina Bergamo 016009 Ambivere Collina Bergamo 016010 Antegnate Pianura Bergamo 016011 Arcene Pianura Bergamo 016012 Ardesio Montagna Bergamo 016013 Arzago d'Adda Pianura Bergamo 016014 Averara Montagna Bergamo 016015 Aviatico Montagna Bergamo 016016 Azzano San Paolo Pianura Bergamo 016017 Azzone Montagna Bergamo 016018 Bagnatica Pianura Bergamo 016019 Barbata Pianura Bergamo 016020 Bariano Pianura Bergamo 016021 Barzana Collina Bergamo 016022 Bedulita Montagna Bergamo 016023 Berbenno Montagna Bergamo 016024 Bergamo Collina Bergamo 016025 Berzo San Fermo Montagna Bergamo 016026 Bianzano Montagna Bergamo 016027 Blello Montagna Bergamo 016028 Bolgare Pianura Bergamo 016029 Boltiere Pianura Bergamo 016030 Bonate Sopra Pianura Bergamo 016031 Bonate Sotto Pianura Bergamo 016032 Borgo di Terzo Montagna Bergamo 016033 Bossico Montagna Bergamo 016034 Bottanuco Pianura Bergamo 016035 Bracca Montagna Bergamo 016036 Branzi Montagna Bergamo 016037 Brembate Pianura Bergamo 016038 Brembate di Sopra Pianura Bergamo 016040 Brignano Gera d'Adda Pianura Bergamo 016041 Brumano Montagna Bergamo 016042 Brusaporto -

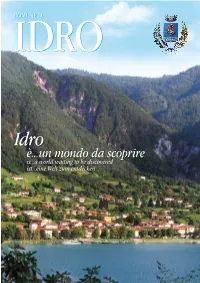

BROCHURE INFORMATIVA COMUNE DI IDRO 0.Pdf

COMUNECOMUNE DIDI IDRO IDROIDRO Idro is ... a world waiting to be discovered In Auto come raggiungerci: Dall’Austria: Autostrada: Innsbruck - Brennero (Ita) - Bolzano - Trento (uscire dall’autostrada a Trento Nord) - Tione (seguendo per Riva fino a Le Sarche) - Lago Idro è... TRENTO km 70 MILANO km 150 d’Idro (in direzione Brescia) - Anfo - Idro. Idro un mondo da scoprire VENEZIA km 220 BRESCIA km 60 Dalla Svizzera: Autostrada: Gottardo - Bellinzona - Lugano - Chiasso (Ita) - Como MADONNA BRENNERO - Milano - Brescia (uscita dell’autostrada a Brescia Est) - Lago d’Idro (seguire le in- BOLZANO è...un mondo da scoprire DI CAMPIGLIO dicazioni per Lago di Garda - Lago d’Idro - Valle Sabbia - Madonna di Campiglio). Idro ist ... eine Welt zum entdecken Da Bologna: Autostrada: Verona - Desenzano (uscita dell’autostrada) - Salò - Tor- TRENTO is...a world waiting to be discovered mini - Lago d’Idro (seguire le indicazioni per Lago d’Idro - Valle Sabbia - Madonna di Campiglio). ist...eine Welt zum entdecken RIVA IDRO ROVERETO In Treno: Stazione di Brescia (60 km). In Autobus Lago d’Idro Da Brescia ferma a Idro (Idro-Bagolino-Madonna di Campiglio le destinazioni). TORMINI Da Trento ferma a Tione e a Baitoni-Lago d’Idro-Ponte Caffaro, cambiare per Idro MILANO (Vestone - Brescia le destinazioni). BRESCIA Lago di Garda In Aereo Aeroporti di Villafranca 95 km(Verona), Montichiari 55 km (Brescia), Orio al Serio DESENZANO VENEZIA VERONA 105 km (Bergamo) MODENA By car Mit dem Auto From Austria: Motorway: Innsbruck - Brennero (Ita) - Bolzano - Trento (exit the motorway at Von Österreich: Autobahn: Innsbruck – Brenner (Italien) – Bozen – Trient (Autobahnausfahrt Trento Nord) - Tione (head in the direction of Riva until Le Sarche) - Lago d’Idro (in the direction Trento Nord) – Tione (Richtung Riva bis Le Sarche) – Lago d’Idro (Richtung Brescia) – Anfo – Idro. -

Comitato * Figc

* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * LOMBARDIA * ************************************************************************ * * * SECONDA CATEGORIA BRESCIA GIRONE: F * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 8/09/19 ! ! RITORNO: 12/01/20 I I ANDATA: 13/10/19 ! ! RITORNO: 16/02/20 I I ANDATA: 17/11/19 ! ! RITORNO: 22/03/20 I I ORE...: 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I A.C. PAITONE 2011 - RONCADELLE I I CALCIO BOTTICINO - S.ZENO NAVIGLIO I I CASTELMELLA 1963 - CALCINATO I I CALCINATO - REAL CASTENEDOLO I I ODOLO A.S.D. - SIRMIONE CALCIO ROVIZZA I I MONTIRONE - POLISPORTIVA POZZOLENGO I I CALCISTICA VALTENESI - ODOLO A.S.D. I I POLISPORTIVA POZZOLENGO - A.C. PAITONE 2011 I I ODOLO A.S.D. - CALCIO BOTTICINO I I CASTELMELLA 1963 - U.S FLERO I I REAL BORGOSATOLLO - CALCISTICA VALTENESI I I REAL CASTENEDOLO - U.S FLERO I I POLISPORTIVA POZZOLENGO - S.CARLO REZZATO I I REAL CASTENEDOLO - CASTELMELLA 1963 I I RONCADELLE - S.CARLO REZZATO I I REAL BORGOSATOLLO - CALCIO BOTTICINO I I RONCADELLE - MONTIRONE I I S.ZENO NAVIGLIO - CALCISTICA VALTENESI I I S.ZENO NAVIGLIO - SIRMIONE CALCIO ROVIZZA I I S.CARLO REZZATO - VIRTUS FERALPI LONATO I I SIRMIONE CALCIO ROVIZZA - REAL BORGOSATOLLO I I VIRTUS FERALPI LONATO - MONTIRONE I I U.S FLERO - CALCINATO I I VIRTUS FERALPI LONATO - A.C. -

SP 21 Travagliato – Bagnolo Mella

N.1620/2021 Atto Dirigenziale n° 1620/2021 SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 1049/2021 OGGETTO: SP 21 "TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA" - FASCICOLO 85/2019 ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DALLA PROG.VA KM. 3+195 ALLA PROG.VA KM. 4+410, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOGRATO IL FUNZIONARIO DELEGATO Richiamato · Il Decreto del Presidente della Provincia n 205 del 07/10/2020 di conferimento all'arch. Pierpaola Archini, dell’incarico di direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti; · Le determinazioni dirigenziali n 756, rettificata con determinazione n 780, e n 765 del 31/5/2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le determinazioni dirigenziali n 1428 e n 1429 del 15/10/2020 con le quali sono state delegate alcune funzioni dirigenziali fino al 31/5/2022; Premesso che con provvedimento n 2692/2020 del 19/11/2020, il Settore delle Strade, della Provincia di Brescia, ha rilasciato alla Ditta E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede a SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) in Via EINSTEIN, 4, la concessione ad eseguire i lavori di posa d’impianto tecnologico sotterraneo per l’estensione di rete elettrica, nel territorio del comune di Lograto; Considerato che con istanza pervenuta in data 16/04/2021 e successive integrazioni, ultima del 28/04/2021, la Ditta Elettrolinee AOO PROVINCIA DI BRESCIA Protocollo Partenza N.72387/2021 del 03-05-2021 Doc. Principale - CopiaDel DocumentoFirmato Digitalmente s.r.l., con sede a Muscoline (BS) in via Industriale 8, in qualità di ditta esecutrice delle opere, al fine di eseguire i lavori succitati ha chiesto a questo Settore l’emissione di ordinanza, dalle ore 7.00 del 10/05/21 alle ore 18.00 del giorno 30/07/21, nel territorio del Comune di Lograto, dalla progressiva km 3+195 alla progressiva km 4+992, lungo la S.P. -

The Geomorphosites in Lombardy

Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 18(1), 2005 - Volume Speciale, 39-61 THE GEOMORPHOSITES IN LOMBARDY Luisa Pellegrini, Paolo Boni, Pierluigi Vercesi, Alberto Carton, Lamberto Laureti & Francesco Zucca with contribution of Stefania De Vita Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pavia, Via Ferrata 1, 27100 Pavia – e-mail: [email protected] ABSTRACT: L. Pellegrini et al., The Geomorphosites in Lombardy. (IT ISSN 0394-3356, 2005). Lombardy is a region of Northern Italy with a territory whose structure includes, from the physical-geographical point of view, a very important portion of the Alps and the adjacent Po plain with a little part of the Northern Apennines. This situation is due to the complexity of the landscape with its great diversity of historical and human aspects, frequently studied and described, but also the same physical elements which are, owing to their interest, worthy of conservation as part of the cultural heritage. As in many other Italian regions and provinces, also in Lombardy the exigence of describing and making available sites and peculiari- ties of the landscape arose, together with the suggestion of specific naturalistic tours, by means of relative guidebooks, monographs and so on. The Authors of the present work (as a part of the national research programme on ‘Geosites and Italian Landscape’) made a census of geomorphosites in Lombardy in order to their improvement, conservation and availability, both on the tourist and the scientific level. From the operating point of view, because of the high heterogeneity of the Lombard physical landscapes, it has been necessary to dif- ferentiate three main areas: Alps, Po plain and Apennines. -

Avviso Al Pubblico Comunicazione Di Avvio Della Procedura Di Verifica Di Assoggettabilita’ a V.I.A

AVVISO AL PUBBLICO COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. a PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio V.I.A. Via Milano 13 25126 Brescia La Società A2A CICLO IDRICO S.p.A., con sede legale in BRESCIA, via LAMARMORA 230, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo “Depuratore intercomunale di Gavardo (BS)” per il quale in data 27.07.2017 (prot. 99374) da compilare a cura dell’autorità competente i ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. a PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio V.I.A. , ai sensi dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5. La realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà in Comune di GAVARDO (BS). Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un impianto di depurazione acque civili a servizio del comune di Gavardo, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme e Muscoline frazione San Quirico per una potenzialità di 36.000 AE Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: PROVINCIA DI BRESCIA Ufficio V.I.A. Via Milano 13, 25126 Brescia COMUNE DI GAVARDO Piazza Marconi 7, 25085 Gavardo BS La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio Preliminare Ambientale sono consultabili su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it . -

Canyoning (AIC), Che Promuove La Diffusione Del Torrentismo, Un’Attività Sportiva finalizzata Alla Percorrenza in Sicurezza Dei Canyon

canAYoning u n v i aB g g i o nella storia n e i c o l o r i Sn e i s a p o r i IB comunità montana AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO di valle sabbia Comune di Idro ValleA DELLASabbia VALLE SABBIA E LAGO D’IDRO INTRODUZIONE RADUNO INTERNAZIONALE DI TORRENTISMO A IDRO Cos’è un canyon? La maggior parte delle persone i canyon li chiama anche orridi, quasi a voler sottolineare con questo termine i sentimenti di paura e di repulsione che normalmente sorgono nell’affacciarsi sul bordo di uno di quei profondi solchi scavati dalla forza dell’acqua. C’è però una minoranza che al termine “orrido” preferisce il più scientifico “forra”, ed è irresistibilmente attratta dal calarvisi dentro per transitare, assieme all’acqua, nel contesto di una natura che come in pochi altri luoghi può ancora definirsi selvaggia. Semantica a parte i canyon rappresentano ambienti di grande fascino. La pensano così almeno quelle centinaia di persone iscritte all’Associazione Italiana Canyoning (AIC), che promuove la diffusione del torrentismo, un’attività sportiva finalizzata alla percorrenza in sicurezza dei canyon. Forre spettacolari si concentrano in gran numero attorno al lago di Garda e al lago d’Idro: la loro percorrenza è diventata in questi ultimi anni un elemento di valorizzazione turistica capace di coinvolgere nella stagione estiva, attraverso le escursioni guidate dagli accompagnatori specializzati, migliaia di persone entusiaste. Sulla scia di questo interesse è nata così nell’AIC l’idea di organizzare a Idro dal 30 luglio al 6 agosto 2006, con il patrocinio dell’Agenzia Territoriale per il Turismo Valle Sabbia e Lago d’Idro, il 4° raduno internazionale di torrentismo.