Metcalfa Pruinosa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Outbreak of an Exotic Flatid, Metcalfa Pruinosa (Say) (Hemiptera

Journal of Asia-Pacific Entomology 14 (2011) 473–478 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Asia-Pacific Entomology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jape Short Communication Outbreak of an exotic flatid, Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae), in the capital region of Korea Yeyeun Kim a, Minyoung Kim a, Ki-Jeong Hong b, Seunghwan Lee a,⁎ a Entomology Program, Department of Agricultural Biotechnology, Research Institute for Agriculture and Life Science, Seoul National University, 599 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, 151-921, Republic of Korea b Pest Risk Assessment Division, National Plant Quarantine Service, 178 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 430-015, Republic of Korea article info abstract Article history: The citrus flatid planthopper, Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Hemiptera: Flatidae), has a native distribution in Received 2 December 2010 eastern North America, It has recently invaded Italy in 1979 and has since spread to other European countries. Revised 1 June 2011 In 2009, Metcalfa pruinosa was discovered in Seoul and the Gyeonggi Province, Republic of Korea. This is the Accepted 4 June 2011 first record in the eastern part of Palaearctic. One year after its discovery, in July 2010, we found significant Available online 29 June 2011 populations and serious damage on many deciduous forest trees, ornamental trees, and agricultural crops in central regions of the Korean Peninsula. In this paper, we report the status of the outbreak and discuss the Keywords: Hemiptera biology, morphological characters, distribution, host plants, and the importance of M. pruinosa as a potential Flatidae insect pest in the Korean Peninsula. Metcalfa pruinosa © Korean Society of Applied Entomology, Taiwan Entomological Society and Malaysian Plant Protection Invasion Society, 2011. -

Arthropods of Elm Fork Preserve

Arthropods of Elm Fork Preserve Arthropods are characterized by having jointed limbs and exoskeletons. They include a diverse assortment of creatures: Insects, spiders, crustaceans (crayfish, crabs, pill bugs), centipedes and millipedes among others. Column Headings Scientific Name: The phenomenal diversity of arthropods, creates numerous difficulties in the determination of species. Positive identification is often achieved only by specialists using obscure monographs to ‘key out’ a species by examining microscopic differences in anatomy. For our purposes in this survey of the fauna, classification at a lower level of resolution still yields valuable information. For instance, knowing that ant lions belong to the Family, Myrmeleontidae, allows us to quickly look them up on the Internet and be confident we are not being fooled by a common name that may also apply to some other, unrelated something. With the Family name firmly in hand, we may explore the natural history of ant lions without needing to know exactly which species we are viewing. In some instances identification is only readily available at an even higher ranking such as Class. Millipedes are in the Class Diplopoda. There are many Orders (O) of millipedes and they are not easily differentiated so this entry is best left at the rank of Class. A great deal of taxonomic reorganization has been occurring lately with advances in DNA analysis pointing out underlying connections and differences that were previously unrealized. For this reason, all other rankings aside from Family, Genus and Species have been omitted from the interior of the tables since many of these ranks are in a state of flux. -

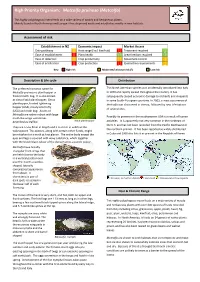

Metcalfa Pruinosa (Metcalfa)

High Priority Organism: Metcalfa pruinosa (Metcalfa) This highly polyphagous insect feeds on a wide variety of woody and herbaceous plants. Mainly found in North America and Europe it has dispersed easily and establishes readily in new habitats. Assessment of risk Establishment in NZ Economic impact Market Access Entry pathway Host range (incl. kiwifruit) Treatment required Ease of establishment Plant health Area freedom required Ease of detection Crop productivity Movement control Ease of eradication Crop protection Quarantine requirements Key: High risk Moderate/unknown risk (?) Low risk Description & Life cycle Distribution The preferred common name for This North American species was accidentally introduced into Italy Melcalfa pruinosa is planthopper or in 1979 and rapidly spread throughout the country. It has frosted moth-bug. It is also known subsequently caused economic damage to orchards and vineyards as citrus flatid plant hopper, Citrus in some South-European countries. In 2003, a mass occurrence of planthopper, frosted lightening Metcalfa was discovered in Vienna, followed by new infestations hopper (USA), mealy lantern fly of several sites. (USA) and moth bug. Adults of Metcalfa are rather robust with large Possibly its presence in the southwestern USA is a result of human moth-like wings sometimes described as leaflike. Adult planthopper activities. It is apparently not very common in the northeast of the U.S. and has not been recorded from the Pacific Northwest or They are 5.5 to 8mm in length and 2 to 3 mm in width at the the northern prairies. It has been reported as widely distributed widest point. This species, along with certain other flatids, might be mistaken for a moth at first glance. -

Revisiting the Use of Self-Organizing Maps (SOM) to Predict to Risk of Invasion of Re-Emergent Pest Species

Revisiting the use of Self- Organizing Maps (SOM) to predict to risk of invasion of pre-emergent pest species Karl Suiter; Durham, North Carolina Godshen Pallipparambil; Center for Integrated Pest Management, NC State University 2019 Annual Meeting of the International Pest Risk Research Group Pest Prioritization Using Self Organizing Maps (SOM) Worner S, Gevrey M, Eschen R, Kenis M, Paini D, Singh S, Watts M, Suiter K (2013) Prioritizing the risk of plant pests by clustering methods; self-organising maps, k-means and hierarchical clustering. NeoBiota 18: 83-102. https://doi.org/10.3897/neobiota.18.4042 Susan Worner SOM Background Developed in 1982 by Teuvo Kohonen Neural network algorithm using unsupervised competitive learning Primarily used for organization and visualization of complex data 2-dimentional pictorial representation of complex data Uses SOM Toolbox, version 2.0 (http://www.cis.hut.fi/somtoolbox) Analysis and visualization performed using Matlab SOM Invasive Species Data CABI Crop Protection Compendium 238 geopolitical regions 103793 distribution records Data clean-up. Removed records labeled …. No information available; Unconfirmed record; No Information Listed; Last reported Introduced, not established; Introduced, estab. uncertain; Eradicated; Absent, unreliable record; Absent, no pest record; Absent, confirmed by survey; Absent, formerly present; Absent, intercepted only; Absent, invalid record; Absent, never occurred; Absent, reported not confirmed 98100 clean distribution records 5636 distinct pest species -

New Data on Alien Insect Pests of Ornamental Plants in Bulgaria

FORESTRY IDEAS, 2016, vol. 22, No 1 (51): 17–33 NEW DATA ON ALIEN INSECT PESTS OF ORNAMENTAL PLANTS IN BULGARIA Aneliya Penchevа1* and Mariya Yovkova2 1Department of Plant Pathology and Chemistry, Faculty of Ecology and Landscape Architecture. University of Forestry. 10 St. Kliment Ohridski Blvd., 1756 Sofia, Bulgaria. *E-mail: [email protected] 2Institute of Ornamental Plants – 1222 Sofia, Negovan, Bulgaria. E-mail: [email protected] Received: 04 December 2015 Accepted: 17 February 2016 Abstract In this study, the results of recent surveys (during the period between 2012 and 2015) on alien insects infesting ornamental plants in Bulgaria are reported. Fourteen species, associated with urban landscape areas and indoor plants, are discussed. Two of them, Ceroplastes sinensis Del Guercio and Lepidosaphes flava (Signoret), are reported for the first time in Bulgaria. Furthermore, Acizzia jama- tonica (Kuwayama), Ceroplastes ceriferus (Fabricius), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) and Cydalima perspectalis (Walker) have been found in new localities. Metcalfa pruinosa Say has widened its host range in Bulgaria. Additional distribution data are also provided about Aulacaspis yasumatsui Takagi and Cacoecimorpha pronubana (Hübner). Details on current status, host plants, zoogeographical origin and probable pathways of introduction into Bulgaria are reported for each spe- cies. Morphological and biological remarks are given for C. perspectalis and C. sinensis. Key words: box tree moth, Chinese wax scale, De Stefan scale, new pests, scale insects. Introduction as one of the main factors that lead to a decline in regional biodiversity (FAO 2003, In recent years, due to the active market- Chornesky et al. 2005). ing of ornamental plants and plant mate- As far as phytophagous insects are rial, a large number of non-native insects concerned, more than 25 alien species have penetrated in different continents have been recorded as new pests in the and countries. -

Araştırma Türkiye Kivi Bahçelerinde Yeni Bir Zararlı, Metcalfa Pruinosa

Akademik Ziraat Dergisi 3(1):41-44 (2014) Araştırma ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr (Research) Türkiye kivi bahçelerinde yeni bir zararlı, Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Hemiptera: Flatidae) Ali GÜNCAN Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 52200-Ordu 07 Ocak 2015, Kabul tarihi: 15 Mart 2015 Sorumlu Yazar: Ali GÜNCAN, e-posta:[email protected] Alınış tarihi: Öz Giriş - Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang Ordu ili kivi bahçelerindeMetcalfa 2014 pruinosa yılı Haziran (Say,Ağustos 1830) Anavatanı Çin olan kivi, ayları arasında yapılan gözlemlerde, önemli bir et A.R. Fergusson, (Actinidiaceae), istilacı tür olan üretimindedünyanın ılıman önemli iklimebir yere sahip sahip birçokolma yolunda bölgesinde olup (Hemiptera: Flatidae) ile tespit edilmiştir. Bu üretiminiyaygın olarak 1994’te yetiştirilmektedir. 7 tondan 2012 Türkiye, de 36800 dünya tona kivi çalışmada dünyada önemli bir kivi zararlısı olan bu polifag türün, Ordu ili kivi üretim alanlarındaki yayılışı verilmiştir. Sonuçlar zararlıya karşı çıkarmayı başarabilmi andş Scrimgeour, ve Çin, İtalya, 2012; Yeni FAO, Zelanda, 2014; yürütülecek savaş yöntemleri yönünden Şili, Yunanistan ve Fransa’nın ardından yedinci sıraya tartışılmıştır. yükselmiştir (Bano Anahtar kelimeler: Actinidia deliciosa, Kivi, Metcalfa göreTUİK, kivi2014). üretimind Türkiye geneli incelendiğinde ise pruinosa, Ordu, Türkiye Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 yılı verilerine e Yalova yaklaşık 18000 ton ile Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Hemiptera: birinci, Rize yaklaşık 6270 ton ile ikinci ve Ordu Flatidae), a new pest in kiwifruit orchards of yaklaşık 6070 ton ile üçüncü sırayı almaktadır (TÜİK, Turkey 2014). Türkiye’de 1988 yılında deneme aşamasında yetiştiriciliğine başlanan kivinin, günümüzde üretimi Bölgesi’nde vazgeçilmez olarak görülen çay ve hızla artış göstermiş ve özellikle Doğu Karadeniz Abstract bahsettiren ekonomik getirisi yüksek bir meyve türü Citrus Flatid Planthopper, Metcalfa pruinosa (Say, fındığın yanında son yıllarda adından sıkça 1830) ( haline gelmiştir. -

Metcalfa Pruinosa Say (Insecta: Homoptera: Flatidae): a New Pest in Romania

African Journal of Agricultural Research Vol. 6(27), pp. 5870-5877, 19 November, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR DOI: 10.5897/AJAR11.478 ISSN 1991-637X ©2011 Academic Journals Full Length Research Paper Metcalfa pruinosa Say (insecta: homoptera: flatidae): A new pest in Romania Ioana Grozea1, Alina Gogan1, Ana Maria Virteiu1, A. Grozea1,Ramona Stef1, L. Molnar1, A. Carabet1 and S. Dinnesen2 1Plant Protection Department, University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Timisoara, 300645, Timisoara, Romania. 2Urban Plant Ecophysiology Department, Humboldt-Universität zu Berlin, Lentzeallee 55, D-14195 Berlin, Germany. Accepted 2 November, 2011 A new invasive species has been detected in Romania in the past two years. The scientific name of this species is Metcalfa pruinosa Say (1830), also known as citrus flatid plant hopper. Its importance as a pest species is assessed it in different ways by specialists. In North America (where the insect comes from) minor damages have been reported, with insignificant economic importance, while in Europe it is considered a very important invasive species, due to its high population density and to its wide range of host plants. Another important aspect is the damage produced by this insect, especially the damage they cause to agricultural plants. Currently, the invasive species is only present in some European countries, but there is a tendency of rapid spread to uninfested areas. A number of studies have been conducted in Europe on M. pruinosa Say, on its distribution, morphology, biology, ecology, mating behaviour, range of host plants and control measures. Because this species has only recently been detected in Romania, the researchers have only begun to monitor it. -

Studies in Hemiptera in Honour of Pavel Lauterer and Jaroslav L. Stehlík

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae Special issue, 98(2) Studies in Hemiptera in honour of Pavel Lauterer and Jaroslav L. Stehlík PETR KMENT, IGOR MALENOVSKÝ & JIØÍ KOLIBÁÈ (Eds.) ISSN 1211-8788 Moravian Museum, Brno 2013 RNDr. Pavel Lauterer (*1933) was RNDr. Jaroslav L. Stehlík, CSc. (*1923) born in Brno, to a family closely inter- was born in Jihlava. Ever since his ested in natural history. He soon deve- grammar school studies in Brno and loped a passion for nature, and parti- Tøebíè, he has been interested in ento- cularly for insects. He studied biology mology, particularly the true bugs at the Faculty of Science at Masaryk (Heteroptera). He graduated from the University, Brno, going on to work bri- Faculty of Science at Masaryk Univers- efly as an entomologist and parasitolo- ity, Brno in 1950 and defended his gist at the Hygienico-epidemiological CSc. (Ph.D.) thesis at the Institute of Station in Olomouc. From 1962 until Entomology of the Czechoslovak his retirement in 2002, he was Scienti- Academy of Sciences in Prague in fic Associate and Curator at the 1968. Since 1945 he has been profes- Department of Entomology in the sionally associated with the Moravian Moravian Museum, Brno, and still Museum, Brno and was Head of the continues his work there as a retired Department of Entomology there from research associate. Most of his profes- 1948 until his retirement in 1990. sional career has been devoted to the During this time, the insect collections study of psyllids, leafhoppers, plant- flourished and the journal Acta Musei hoppers and their natural enemies. -

Garlic Mustard (Alliaria Petiolata) and European Buckthorn (Rhamnus Cathartica)

Forest Health Technology Enterprise Team TECHNOLOGY TRANSFER Biological Control PROCEEDINGS: SYMPOSIUM ON THE BIOLOGY, ECOLOGY, AND MANAGEMENT OF GARLIC MUSTARD (ALLIARIA PETIOLATA) AND EUROPEAN BUCKTHORN (RHAMNUS CATHARTICA) LUKE C. SKINNER, EDITOR FHTET-2005-09 September 2005 U.S. Department Forest FHTET Minnesota Department of Agriculture Service of Natural Resources he Forest Health Technology Enterprise Team (FHTET) was created in 1995 Tby the Deputy Chief for State and Private Forestry, USDA Forest Service, to develop and deliver technologies to protect and improve the health of American forests. This book was published by FHTET as part of the technology transfer series. http://www.fs.fed.us/foresthealth/technology/ Cover photo. Clockwise from upper left: C. alliariae, Oberea pedemeontana, patch of Alliaria Petiolata (garlic mustard), closeup of Alliaria Petiolata, closeup of Rhamnus cathar- tica (buckthorn), Rhamnus cathartica under leafless canopy, C. scrobicollis. The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, or marital or family status. (Not all prohibited bases apply to all programs.) Persons with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA’s TARGET Center at 202-720-2600 (voice and TDD). To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call 202-720-5964 (voice and TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer. The use of trade, firm, or corporation names in this publication is for information only and does not constitute an endorsement by the U.S. -

Plant Name Plant Common Name Arthropod Arthropod Common Name Collection Date Location Type City, State County Collectors Collector Institution Severity Sample No

Plant Name Plant Common Name Arthropod Arthropod Common Name Collection Date Location Type City, State County Collectors Collector Institution Severity Sample No. Record Collection Method Via State/Country Notes Acacia cornigera bullhorn acacia Heteropsylla huasachae a psyllid 14/Jun/2017 University of South Florida Botanical Gardens Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Moderate E-2017-2399-1 HOST Hand Catch This is a new host, because no Heteropsylla species have been found on this plant. The species name could be subject to change due to taxonomic uncertainty (Dr. Susan E. Halbert). Aloysia virgata sweet almond bush Metcalfa pruinosa a flatid planthopper 9/May/2017 University of South Florida Botanical Gardens Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Slight E-2017-1800-1 HOST Hand Catch Ambrosia artemisiifolia common ragweed Metcalfa pruinosa a flatid planthopper 9/May/2017 University of South Florida Botanical Gardens Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Moderate E-2017-1795-1 HOST Hand Catch Anethum graveolens dill Cavariella aegopodii carrot aphid 23/Jun/2017 Produce distribution center Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Slight to Moderate E-2017-2542-1 REGULATORY SIGNIFICANT Hand Catch Ohio This pest does not occur in Florida (Dr. Susan E. Halbert). Annona sp. Ormenoides venusta a flatid planthopper 25/May/2017 University of South Florida Botanical Gardens Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Slight E-2017-2111-1 HOST Hand Catch Asclepias physocarpa balloonplant Oncopeltus fasciatus large milkweed bug 6/Jun/2017 University of South Florida Botanical Gardens Tampa, FL Hillsborough Travis J. Streeter DPI Slight to Moderate E-2017-2264-1 HOST Hand Catch Avicennia germinans black mangrove Leuronota maritima a mangrove psyllid 30/May/2017 Cypress Point Park Tampa, FL Hillsborough Travis J. -

Influence of Invasive Pest and Natural Enemies on Entomofauna Formation in the Sochi Region

BIO Web of Conferences 18, 00005 (2020) https://doi.org/10.1051/bioconf/20201800005 IV All-Russian Plant Protection Congress Influence of invasive pest and natural enemies on entomofauna formation in the Sochi region Ludmila Bugaeva*, Evgeniya Kashutina, Tatyna Ignateva Lazarevskaya Plant Protection Research Station, Sochi, Russia Abstract. The article describes the changes in local entomofauna in the Sochi region. Monitoring for several decades provides information about the spreading and density of invasive species established a long time ago and causing massive damage to agricultural plants during regular outbreaks. This group of species, which includes the Boisduval scale Diaspis boisduvalii, the Japanese planthopper Ricania japonica, and the fall webworm Hyphantria cunea, has had an enormous effect on local insects’ community for the last 50 years. What is most important is that this list of alien species continues to grow. Since the late 1990s, several invaders have been discovered in the Sochi region, including including the sycamore lace bug Corythucha ciliata, the leafhoppers Metcalfa pruinosa and Arboridia kakogawana, the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys, the tortoise wax scale Ceroplastes japonicus and the woolly aphid Eriosoma lanigerum. The invasion process causes significant changes in the relationship between newly established populations of invasive pests and their natural enemies, which are partly used as biocontrol agents. So the impact of local and introduced entomophagous species on the fauna is also discussed. 1 Introduction During recent decades the problem of biological invasion has become one of the most important in ecosystems research. One of the top-priority tasks in the study of invasive species is the monitoring of their development, which cannot be appropriately done without estimation of the influence of natural enemies on pest density. -

Evolution of Metcalfa Pruinosa Species on Vines and Fruit Trees

Research Journal of Agricultural Science, 43 (4), 2011 EVOLUTION OF METCALFA PRUINOSA SPECIES ON VINES AND FRUIT TREES Alina GOGAN, Ioana GROZEA Banat's University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Timisuctra Calea Aradului no.119, 300645 Timisuctra, Romania E-mail: ioana [email protected] [email protected] Abstract: A newinvasivespecies(Metcalfafrom June to September. In order to determine the pruinosa Say) was signalled in the western part ofhibernatingmaterial, we madeobservations Romania one year ago. Immediately, specialists indirectly on the bark of trees and vine from October this part of the country beganto focustheir1st to October 31st. In the orchard, we recorded research on it; more precisely, they have conducteddata referring to the number of insects present on various studies of monitoring and identification ofthe followingtree species: Prunus armeniaca, host plants for this invasive species. The range ofPrunus persica, Persica vulgaris, Malus domestica attacked plants seems to get larger and largerand Prunusdomestica. TheorgansMetcalfa every year. In 2011, the species was observed inprefers are leaves, shoots, fruits and respectively vines and orchards. Up to now, Metcalfa pruinosagrape clusters.Observing the evolution of the hasbeenconsidered aninvasivespeciesinspecies from June to September, we noticed that the Romania, present on various ornamental plants infirst individuals appeared in the middle ofJune, the parks, urban green spaces and on vine. In othermaximum number was recorded in mid-August and