Dissertation / Doctoral Thesis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Big Love: Mandala Magazine Article

LAMA YESHE, PASHUPATINATH TEMPLE, NEPAL, 1980. PHOTO BY TOM CASTLES, COURTESY OF LAMA YESHE WISDOM ARCHIVE. 26 MANDALA | July - December 2019 A MONUMENTAL ACCOMPLISHMENT: THE MAKING OF Big Love BY LAURA MILLER The creation of FPMT founder Lama Yeshe’s official biography has been a monumental task. Work on the forthcoming book, Big Love: The Life and Teachings of Lama Yeshe, has spanned three decades. To understand the significance of this project as it draws to a close, Mandala talked to three key people, all early students of Lama Yeshe, about the production of the book: Adele Hulse, Big Love’s author; Peter Kedge, who initiated and helped fund the project; and Nicholas Ribush, who is overseeing the book’s publication at the Lama Yeshe Wisdom Archive. Big Love: The Life and Teachings of Lama Yeshe begins with a refugee Tibetan monks. Together, the two lamas encountered their simple dedication: “This book is dedicated to you, the reader. first Western student, Zina Rachevsky, in 1967 in Darjeeling. The If you met Lama during your life, may you feel his presence here. following year, they went to Nepal, where they soon established If you never met Lama, then come with us—walk up the hill to Kopan Monastery on the outskirts of Kathmandu and later Kopan and meet Lama Yeshe, as thousands did, without knowing founded the international FPMT organization. anything of Buddhism or Tibet. That came later.” “Since then, His Holiness the Dalai Lama has been to many Within the biography’s nearly 1,400 pages, Lama Yeshe comes countries and now has a great reputation and has received many to life. -

The Lhasa Jokhang – Is the World's Oldest Timber Frame Building in Tibet? André Alexander*

The Lhasa Jokhang – is the world's oldest timber frame building in Tibet? * André Alexander Abstract In questo articolo sono presentati i risultati di un’indagine condotta sul più antico tempio buddista del Tibet, il Lhasa Jokhang, fondato nel 639 (circa). L’edificio, nonostante l’iscrizione nella World Heritage List dell’UNESCO, ha subito diversi abusi a causa dei rifacimenti urbanistici degli ultimi anni. The Buddhist temple known to the Tibetans today as Lhasa Tsuklakhang, to the Chinese as Dajiao-si and to the English-speaking world as the Lhasa Jokhang, represents a key element in Tibetan history. Its foundation falls in the dynamic period of the first half of the seventh century AD that saw the consolidation of the Tibetan empire and the earliest documented formation of Tibetan culture and society, as expressed through the introduction of Buddhism, the creation of written script based on Indian scripts and the establishment of a law code. In the Tibetan cultural and religious tradition, the Jokhang temple's importance has been continuously celebrated soon after its foundation. The temple also gave name and raison d'etre to the city of Lhasa (“place of the Gods") The paper attempts to show that the seventh century core of the Lhasa Jokhang has survived virtually unaltered for 13 centuries. Furthermore, this core building assumes highly significant importance for the fact that it represents authentic pan-Indian temple construction technologies that have survived in Indian cultural regions only as archaeological remains or rock-carved copies. 1. Introduction – context of the archaeological research The research presented in this paper has been made possible under a cooperation between the Lhasa City Cultural Relics Bureau and the German NGO, Tibet Heritage Fund (THF). -

Buddhism / Dalai Lama 99

Buddhism / Dalai Lama 99 Activating Bodhichitta and A Meditation on Compassion His Holiness the 14th Dalai Lama Translated by Gonsar Rinpoche The awakening mind is the unsurpassable way to collect merit. To purify obstacles bodhicitta is supreme. For protection from interferences bodhicitta is supreme. It is the unique, all-encompassing method. Every kind of ordinary and supra-mundane power can be accomplished through bodhicitta. Thus, it is absolutely precious. Although compassion is cultivated in one’s own mind, the embodiment of it is the deity known as Avalokiteshvara (Tib. Chan-re- PY: 1979,2006 zig). The various aspects that are visualized in meditation practices and 5.5 X 8.5 represented in images and paintings are merely the interpretative forms of 80 pages Avalokitephvara, whereas the actual definitive form is compassion itself. ` 140 paperback ISBN: 81-86470-52-2 Awakening the Mind, Lightening the Heart His Holiness the 14th Dalai Lama Edited by Donald S.Lopez,Jr. Awakening the Mind, Lightening the Heart is His Holiness the Dalai Lama’s gentle and profoundly eloquent instruction for developing the basis of the spiritual path: a compassionate motive. With extraordinary grace and insight, His Holiness shows how the Tibetan Buddist teachings on compassion can be practiced in our daily lives through simple meditations that directly relate to past and present PY: 2008 relationships. 5.5 X 8.5 This illuminating and highly accessible guide offers techniques for 178 pages deepening and heightening compassion in our lives and the world around ` 215 paperback us. ISBN: 81-86470-68-9 Commentary on the Thirty Seven Practices of a Bodhisattva His Holiness the 14th Dalai Lama Translated by Acharya Nyima Tsering Ngulchu Gyalse Thogmed Zangpo’s The Thirty Seven Practices of a Bodhisattva is one of Tibetan Buddhism’s most popular texts, incorporated in the Mind Training text and also able to be explained according to the Lam Rim tradition. -

Recounting the Fifth Dalai Lama's Rebirth Lineage

Recounting the Fifth Dalai Lama’s Rebirth Lineage Nancy G. Lin1 (Vanderbilt University) Faced with something immensely large or unknown, of which we still do not know enough or of which we shall never know, the author proposes a list as a specimen, example, or indication, leaving the reader to imagine the rest. —Umberto Eco, The Infinity of Lists2 ncarnation lineages naming the past lives of eminent lamas have circulated since the twelfth century, that is, roughly I around the same time that the practice of identifying reincarnating Tibetan lamas, or tulkus (sprul sku), began.3 From the twelfth through eighteenth centuries it appears that incarnation or rebirth lineages (sku phreng, ’khrungs rabs, etc.) of eminent lamas rarely exceeded twenty members as presented in such sources as their auto/biographies, supplication prayers, and portraits; Dölpopa Sherab Gyeltsen (Dol po pa Shes rab rgyal mtshan, 1292–1361), one such exception, had thirty-two. Among other eminent lamas who traced their previous lives to the distant Indic past, the lineages of Nyangrel Nyima Özer (Nyang ral Nyi ma ’od zer, 1124–1192) had up 1 I thank the organizers and participants of the USF Symposium on The Tulku Institution in Tibetan Buddhism, where this paper originated, along with those of the Harvard Buddhist Studies Forum—especially José Cabezón, Jake Dalton, Michael Sheehy, and Nicole Willock for the feedback and resources they shared. I am further indebted to Tony K. Stewart, Anand Taneja, Bryan Lowe, Dianna Bell, and Rae Erin Dachille for comments on drafted materials. I thank the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange for their generous support during the final stages of revision. -

Giấc Mơ Tây Tạng

THÍCH THÁI HÒA GIẤC MƠ TÂY TẠNG NHÀ XUẤT BẢN PHƢƠNG ĐÔNG Chùa Phƣớc Duyên - Huế PL 2558 - TL 2014 MỤC LỤC NGỎ ............................................................................................... 9 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÂY TẠNG .......................... 16 Vùng đất ....................................................................................... 16 Con người ..................................................................................... 19 Lịch sử .......................................................................................... 26 Tôn giáo ........................................................................................ 30 Văn hóa ......................................................................................... 38 Kinh tế .......................................................................................... 43 Chính trị ........................................................................................ 44 Xã hội ........................................................................................... 45 CHƢƠNG II: CÁC TRIỀU ĐẠI ............................................... 48 Từ khởi nguyên đến năm 313 trước Công Nguyên ...................... 48 Từ lâu đài Taksé (Stag-rtse) đến triều đại Namri Löntsän ........... 49 Triều đại Songtsàn Gampo(618-650) ........................................... 50 Triều đại Mangsong Mangtsen (650-676) .................................... 57 Triều đại 'Dus-rong Mang-po-rje (677-704) ................................. 57 Triều đại Mes-ag-tshoms -

Buddhist Philosophy in Depth, Part 3

WISDOM ACADEMY Buddhist Philosophy in Depth, Part 3 JAY GARFIELD Lessons 6: The Transmission of Buddhism from India to Tibet, and the Shentong-Rangtong Debate Reading: The Crystal Mirror of Philosophical Systems "Introduction to Tibetan Buddhism," pages 71-75 "The Nyingma Tradition," pages 77-84 "The Kagyu Tradition," pages 117-124 "The Sakya Tradition," pages 169-175 "The Geluk Tradition," pages 215-225 CrystalMirror_Cover 2 4/7/17 10:28 AM Page 1 buddhism / tibetan THE LIBRARY OF $59.95US TIBETAN CLASSICS t h e l i b r a r y o f t i b e t a n c l a s s i c s T C! N (1737–1802) was L T C is a among the most cosmopolitan and prolific Tspecial series being developed by e Insti- Tibetan Buddhist masters of the late eighteenth C M P S, by Thuken Losang the crystal tute of Tibetan Classics to make key classical century. Hailing from the “melting pot” Tibetan Chökyi Nyima (1737–1802), is arguably the widest-ranging account of religious Tibetan texts part of the global literary and intel- T mirror of region of Amdo, he was Mongol by heritage and philosophies ever written in pre-modern Tibet. Like most texts on philosophical systems, lectual heritage. Eventually comprising thirty-two educated in Geluk monasteries. roughout his this work covers the major schools of India, both non-Buddhist and Buddhist, but then philosophical large volumes, the collection will contain over two life, he traveled widely in east and inner Asia, goes on to discuss in detail the entire range of Tibetan traditions as well, with separate hundred distinct texts by more than a hundred of spending significant time in Central Tibet, chapters on the Nyingma, Kadam, Kagyü, Shijé, Sakya, Jonang, Geluk, and Bön schools. -

The Dalai Lama

THE INSTITUTION OF THE DALAI LAMA 1 THE DALAI LAMAS 1st Dalai Lama: Gendun Drub 8th Dalai Lama: Jampel Gyatso b. 1391 – d. 1474 b. 1758 – d. 1804 Enthroned: 1762 f. Gonpo Dorje – m. Jomo Namkyi f. Sonam Dargye - m. Phuntsok Wangmo Birth Place: Sakya, Tsang, Tibet Birth Place: Lhari Gang, Tsang 2nd Dalai Lama: Gendun Gyatso 9th Dalai Lama: Lungtok Gyatso b. 1476 – d. 1542 b. 1805 – d. 1815 Enthroned: 1487 Enthroned: 1810 f. Kunga Gyaltsen - m. Kunga Palmo f. Tenzin Choekyong Birth Place: Tsang Tanak, Tibet m. Dhondup Dolma Birth Place: Dan Chokhor, Kham 3rd Dalai Lama: Sonam Gyatso b. 1543 – d. 1588 10th Dalai Lama: Tsultrim Gyatso Enthroned: 1546 b. 1816 – d. 1837 f. Namgyal Drakpa – m. Pelzom Bhuti Enthroned: 1822 Birth Place: Tolung, Central Tibet f. Lobsang Drakpa – m. Namgyal Bhuti Birth Place: Lithang, Kham 4th Dalai Lama: Yonten Gyatso b. 1589 – d. 1617 11th Dalai Lama: Khedrub Gyatso Enthroned: 1601 b. 1838– d. 1855 f. Sumbur Secen Cugukur Enthroned 1842 m. Bighcogh Bikiji f. Tseten Dhondup – m. Yungdrung Bhuti Birth Place: Mongolia Birth Place: Gathar, Kham 5th Dalai Lama: 12th Dalai Lama: Trinley Gyatso Ngawang Lobsang Gyatso b. 1856 – d. 1875 b. 1617 – d. 1682 Enthroned: 1860 Enthroned: 1638 f. Phuntsok Tsewang – m. Tsering Yudon f. Dudul Rapten – m. Kunga Lhadze Birth Place: Lhoka Birth Place: Lhoka, Central Tibet 13th Dalai Lama: Thupten Gyatso 6th Dalai Lama: Tseyang Gyatso b. 1876 – d. 1933 b. 1683 – d. 1706 Enthroned: 1879 Enthroned: 1697 f. Kunga Rinchen – m. Lobsang Dolma f. Tashi Tenzin – m. Tsewang Lhamo Birth Place: Langdun, Central Tibet Birth Place: Mon Tawang, India 14th Dalai Lama: Tenzin Gyatso 7th Dalai Lama: Kalsang Gyatso b. -

Cultural Genocide in Tibet a Report

Cultural Genocide in Tibet A Report The Tibet Policy Institute The Department of Information and International Relations Central Tibetan Administration Published by the Tibet Policy Institute Printed at Narthang Press, Department of Information and International Relations of the Central Tibet Administration, 2017 Drafting Committee: Thubten Samphel, Bhuchung D. Sonam, Dr. Rinzin Dorjee and Dr. Tenzin Desal Contents Abbreviation Foreword .............................................................................................i Executive Summary ...........................................................................iv Introduction ........................................................................................vi PART ONE A CULTURE OF COMPASSION The Land .............................................................................................4 Language and Literature....................................................................4 Bonism .................................................................................................6 Buddhism ............................................................................................6 Sciences ................................................................................................8 Environmental Protection ................................................................9 The Origin and Evolution of Tibetan Culture ..............................10 The Emergence of the Yarlung Dynasty .......................................11 Songtsen Gampo and the Unification -

The Adventures of Ani Palmo | Lioliota's Blog of Discovery 9/27/15, 1:49 AM

The Adventures of Ani Palmo | Lioliota's Blog of Discovery 9/27/15, 1:49 AM LIOLIOTA Lioliota's Blog of Discovery The Adventures of Ani Palmo In Uncategorized on May 17, 2010 at 12:05 pm Ani Palmo Rybicki is an ordained nun in the Tibetan Buddhist tradition (Nyingma, which is a thread of Vajrayana Buddhism), and the Director of Songtsen Gampo Buddhist Center of Cleveland www.sgbcc.org. Born and raised in Cleveland, Ani Palmo’s teacher requested her to return there in 2005 to serve others through teaching Buddhism and meditation. Since I have never met her, all I can pass along are the glowing reports from those who have. In Shaker Heights, Ohio there is a weekly meditation group that I used to attend. The attendees spoke with such appreciation that her ability and learning seem to speak for themselves. Ani Palmo Rybicki https://lioliota.wordpress.com/2010/05/17/the-adventures-of-ani-palmo/ Page 1 of 13 The Adventures of Ani Palmo | Lioliota's Blog of Discovery 9/27/15, 1:49 AM Palmo and I had a conversation on the phone after she read a list of my questions in an email, and I tried as hard as I could to keep up with notes. Since I’m a pretty slow typist, I had to paraphrase everything she said, but hopefully there weren’t any huge inaccuracies. Then she read over the interview and wrote in her own words. Enjoy. How did you first become interested in Buddhism? I was raised Catholic, but had always had difficulties with the church. -

8-16 Rorient 68 Z.2-15.Indd

ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY, T. LXVIII, Z. 2, 2015, (s. 206–212) VLADIMIR USPENSKY About an Early Attempt to Translate the Tengyur from Tibetan to Mongolian Abstract The existing Mongolian Tengyur was translated and printed in Beijing in 1742−1749 at the initiative of the Qianlong emperor. However, St. Petersburg University Library possesses several unique manuscripts which prove that an earlier attempt to translate the Tengyur into Mongolian was undertaken at least ten years earlier. It is highly likely that only a few volumes of the 225-volume set of the Tibetan Tengyur had been translated at that time. For this reason, when in the 1740s, it was again proposed to translate the whole Tengyur into Mongolian, it was decided by the new translation commission to start the whole translation anew and the earlier translations were laid aside. Keywords: Buddhism, Mongolian language, manuscripts, translation, Beijing, Buddhist Canon The Mongolian Tengyur (bsTan-’gyur, Mong. Danǰuur) has long been a hidden treasure unavailable to scholars. It existence was first reported by a Russian scholar Vassili P. Vasiliev who stayed in Beijing in 1840−1850: De mon temps le Tou-chou-tsi-tchen 圖書集成 se vendait 700 r[oubles] a[rgeant], prix que l’on demandait également pour le Gandjour et le Dandjour en tibétain, é[dition] impériale. L’édition mongole de ces deux ouvrages n’était pour lors à vendre, mais j’eu l’occasion de la voir dans la pagode Young-ho-koung 雍和宫, ainsi que celle du Gandjour en langue mandchoue.1 However, the existence of the Mongolian Tengyur was doubted even in the twentieth century. -

The Karmapa Controversy

The Karmapa controversy A compilation of information 1 Foreword This work fills a requirement: to provide all meaningful information for a good understanding about the Karmapa controversy which, since 1992, shakes up the Karma Kagyu lineage. While web surfing, one can notice the huge information unbalance between the two differing sides: on Situ Rinpoche's side, there is plenty of documentation, while that on Shamar Rinpoche's side is sparse. On Situ Rinpoche's side, many websites give out information, with some, dedicated to this task, having almost daily updates. By comparison, Shamar Rinpoche side does not even provide the minimum information sufficient to understand its point of view. Now, complete information easily found is essential for everyone to make up one's opinion. To limit oneself to only one version of the facts does not allow for a full understanding and leads to all extremes, which we have sorely witnessed since 1992. Studying this controversy, one is surprised by the distressing level of disinformation and ignorance surrounding it. Few people know truly the circumstances and the unfolding of all these events which profoundly shook our lineage. Most contented themselves with adopting the view point of their entourage, siding either way, bringing up real quarrels and polemics between disciples of the same masters. It even came up to murders and monasteries attacks ! And yet, without going for any debate or confrontation, simply acquainting oneself with information provided by each side, allows us to stand back, to grasp the ins and outs in a more objective way and finally to reach a valid opinion in this matter. -

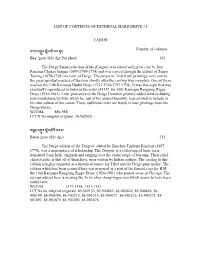

List of Contents of External Hard Drive #1

LIST OF CONTENTS OF EXTERNAL HARD DRIVE #1 CANON 0!8-8>o:-&{-+#{-.:-/v+- Number of volumes Bka' 'gyur (Sde dge Par phud) 103 The Derge Parpu redaction of the Kangyur was edited with great care by Situ Panchen Chokyi Jungne (1699/1700-1774) and was carved through the efforts of Tenpa Tsering (1678-1738) the ruler of Derge. The parpu or "first fruit" printings were sent to the great spiritual masters of the time shortly after the carving was complete. One of them reached the 13th Karmapa Dudul Dorje (1733/1734-1797/1798). It was this copy that was eventually reproduced in India at the order of H.H. the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981). Later protectors of the Derge Gonchen printery added texts including new translations by Situ, which he, out of his natural humility, had omitted to include in his own edition of the canon. These additional texts are found in later printings from the Derge blocks. W22084 886-988 LCCN for inkprint original: 76-902420. 0%,-8>o:-&{-+#{8m-.:-1- Bstan 'gyur (Sde dge) 213 The Derge edition of the Tengyur, edited by Zhuchen Tsultrim Rinchen (1697- 1774), was a masterpiece of scholarship. The Tengyur is a collection of basic texts translated from Indic originals and ranging over the entire range of learning. Their chief characteristic is that all of them have been written by Indian authors. The catalog to this edition is highly regarded as a historical source for Tibet and the Derge principality. The edition which has been scanned here was prepared as a part of the funeral rites for H.H.