Histoire De Sigoyer (M.M.)-1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gap-Tallard-Durance-Frequentation

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE Flux Vision Tourisme – Orange – ADDET 05 Communauté d’agglomération de Gap / Tallard / Durance – Été 2019 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE – Été 2019 Sommaire - Glossaire p. 1 Source - Carte du périmètre de l’étude p. 2 : Flux Vision Tourisme Orange Orange Tourisme : Vision Flux - Synthèse des données p. 3 - Répartition des nuitées annuelles par saison p. 4 - Répartition mensuelle des nuitées françaises et étrangères p. 5 - Évolution des nuitées journalières françaises et étrangères p. 6 - Répartition des segments de clientèles françaises et étrangères p. 7 – - Évolution de la fréquentation touristique journalière p. 8 Observatoire Traitement - Répartition des nuitées annuelles par zone de vacances scolaires p. 9 - Fréquentation journalière selon les zones de vacances scolaires p.10 - Top 5 des régions françaises p. 11 - Top 5 des départements français p.12 Économique et et Économique - Top 5 des pays étrangers p.13 - Méthodologie p.14 - Contact p.15 Touristique FRÉQUENTATION TOURISTIQUE – Été 2019 Glossaire Source Source • Touriste : personne française ou étrangère séjournant sur le territoire pour tout motif (personnel, professionnel, vacances / loisirs…) et dans toute forme d'hébergement (marchand, résidence secondaire, Orange Tourisme : Vision Flux famille / amis, etc.). Elle n’est pas résidente de la zone d’observation et elle a été vue de manière non récurrente, c’est-à-dire moins de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 2 derniers mois. • Touriste habituellement présent : personne qui n’est pas résidente de la zone d’observation mais qui a séjourné de manière récurrente sur cette zone, c’est-à-dire plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 2 derniers mois. -

Hautes-Alpes En Car Lignes Du Réseau

Lignes du LER PACA N 21 NICE - DIGNE - GAP OE 29 MARSEILLE - BRIANÇON Ligne 35 du LER PACA 30 GAP-BARCELONNETTE Briançon - Grenoble 31 MARSEILLE-NICE-SISTERON-GRENOBLE LA GRAVE 35 VILLARD D’ARÉNE 33 DIGNE - VEYNES - GAP - BRIANÇON OULX S 35 BRIANÇON - GRENOBLE COL DU LA LE LAUZET NÉVACHE ITALIE 4101 GAP - GRENOBLE VIA TRANSISÈRE UTARET PLAMPINET Numéros Utiles Le Monêtier-les-Bains G1 S33 ISÈRE SERRE CHEV S33 CESANA Région LE ROSIER G (38) S32 CLAVIÈRE ◗ LER PACA : 0821 202 203 ALLIER Montgenèvre H LA VACHETTE ◗ TER : 0800 11 40 23 V LE PRÉ DE ALLÉE S31 Département MME CARLE ◗ PUY-ST PIERRE BRIANÇON 05 Voyageurs PUY-ST ANDRÉ ( Hautes-Alpes) : 04 92 502 505 AILEFROIDE Pelvoux ◗ Transisère : 0820 08 38 38 CERVIÈRES ST ANTOINE PRELLES Ligne 4101 du LER PACA F ENTRAIGUES Vallouise Intra Hautes-Alpes Gap - Grenoble S30 QUEYRIÈRES ◗ Réseau Urbain de Gap, 1800 1600 F2 ABRIÈS Puy st vincent LES VIGNEAUX S28 Linéa : 04 92 53 18 19 Brunissard ◗ FREISSINIÈRES L’ARGENTIÈRE AIGUILLES Transport Urbain de Briançon ASPRES La Chapelle CHÂTEAU (TUB) : 04 92 20 47 10 Corps LES CORPS LA-BESSÉE QUEYRAS Ristolas en Valgaudemar S26 VILLE-VIEILLE Arvieux LE COIN 4101 ST FIRMIN F1 ESTÉYÈRE MOLINES CHAUFFAYER 29 FONTGILLARDE S27 PIERRE LES COSTES 33 GROSSE S25 La Joue C2 St-Véran LA MOTTE EN CHAMPSAUR Orcières du Loup MAISON DU ROY C1 Station MONT-DAUPHIN S24 Ligne 31 du LER PACA ST-ETIENNE Ceillac CHAILLOL S12 GUILLESTRE EN DÉVOLUY St Bonnet ORCIÈRES SNCF Marseille-Nice-Sisteron-Grenoble D1 D2 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS RISOUL A LA SAULCE - GAP AGNIÈRES S22 S23 -

3B2 to Ps Tmp 1..94

1975L0271 — DE — 01.05.1993 — 012.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen ►B RICHTLINIE DES RATES vom 28. April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Frankreich) (75/271/EWG) (ABl. L 128 vom 19.5.1975, S. 33) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum ►M1 Richtlinie 76/401/EWG des Rates vom 6. April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Richtlinie 77/178/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Entscheidung 77/3/EWG der Kommission vom 13. Dezember 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Entscheidung 78/863/EWG der Kommission vom 9. Oktober 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Entscheidung 81/408/EWG der Kommission vom 22. April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Entscheidung 83/121/EWG der Kommission vom 16. März 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Entscheidung 84/266/EWG der Kommission vom 8. Mai 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Entscheidung 85/138/EWG der Kommission vom 29. Januar 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Entscheidung 85/599/EWG der Kommission vom 12. Dezember 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Entscheidung 86/129/EWG der Kommission vom 11. März 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Entscheidung 87/348/EWG der Kommission vom 11. Juni 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Entscheidung 89/565/EWG der Kommission vom 16. -

Guide Activités Annuelles 2016-2017

ANGLAIS LA SAULCE : Association « Saulcetière Sportive et Culturelle » 04 92 54 23 05 ou 54 26 40 ou 54 28 77 pour collégiens et ados si demande ; mercredi : 20h/21h - Claire - Salle des Associations CHANT / chorale LA SAULCE : Chorale « L’Eau Vive » - Chanson Française M.Laquebe : 06 20 50 61 99 – [email protected] Avec Béatrice Laquebe – Mardi 20h30/22h30 - Foyer familial TALLARD : Chorale « Les Choeurs du Château » Pdt : A de Dianous : 04 92 54 60 86 - [email protected] Chef de chœur : Marianne Pagès : [email protected] 06 32 58 20 46 - Mardi : 19h/21h au Conservatoire de Musique Office de Tourisme Communautaire GUIDE DES ACTIVITES de Tallard - Barcillonnette (Bâtiment Communautaire) de Tallard-Barcillonnette SPORTIVES ET CULTURELLES Entrée du Château – 05130 Tallard MUSIQUE Tel : 04 92 54 04 29 LA SAULCE : Association « Saulcetière Sportive et Culturelle » 04 92 54 23 05 ou 54 26 40 ou 54 28 77 [email protected] Guitare : Gilbert. Lundi : 17h / 20h - Salle des associations www.tourisme-tallard-barci.com ENFANTS, ADOS, LA SAULCE : Solfège – Violon – Piano - Guitare Professeur de musique - Mme Niederhanser Geneviève L’office de tourisme vous accueille : ADULTES 06 42 96 54 62 – [email protected] 239 av. de Marseille – 05110 La Saulce A PRATIQUER TOUTE L’ANNEE ► Toute l’année, tous les matins TALLARD : Conservatoire de musique de Tallard - Barcillonnette du lundi au samedi : 9h/13h Fermé les dimanches et jours fériés Bâtiment Communautaire à Tallard - 04 92 54 82 36 [email protected] - www.tallard-barcillonnette.com ► En Juillet et Août : Eveil musical de 5 à 6 ans. -

Etat Du Réseau L'agglo En Bus Au 19 03 2020

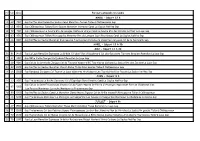

Etat de circulation des lignes affrêtés L'Agglo en Bus Au 19/03/2020 à 16h00 Ligne Desserte Prestataire Etat LES LIGNES REGULIERES (toute l’année) Hors bus urbains Ligne 30 La Freissinouse - Pelleautier - Gap SABATIER En fonctionnement Ligne 100 Le Vivas / La Saulce - Tallard - Gap (A) JACOB En fonctionnement Ligne 103 Les Boulangeons - Lettret - Tallard (A4) JACOB En fonctionnement LES LIGNES SCOLAIRES SUR GAP Ligne 50 Bayard-Jaussauds-Parassac-Ecoles PEV CARRETOUR Suspendue Ligne 51 Résidence Val du Plan - Ecoles PE Victor SCAL Suspendue Ligne 52 Haut Varsie - Ecoles PE Victor CARRETOUR Suspendue Ligne 54 Ste Marguerite - Collège/Lycée Nord JACOB En fonctionnement Ligne 55 Saint-Jean - Collège et Lycée Nord SCAL Suspendue Ligne 56 Romette Pré Mongil - Collège/Lycée Nord CARRETOUR Suspendue Ligne 57 Pont Sarrazin - Collège et Lycée Nord SCAL Suspendue Ligne 58 Les Vigneaux - Collège et Lycée Nord SCAL Suspendue Ligne 59 Varsie - Collège/Lycée Nord CARRETOUR Suspendue Ligne 60 Les Barrets - Collège et Lycée Nord SABATIER Suspendue Ligne 62 La Tourronde - Ecole de La Tourronde CARRETOUR Suspendue Ligne 63 Les Fauvins - Collège de Fontreyne CARRETOUR En fonctionnement Ligne 74 Chabanas - Collège de Fontreyne CARRETOUR Suspendue LES LIGNES SCOLAIRES SUR L'AGGLO Les rabattements vers la ligne cadencée n°100 Ligne 101 Barcillonnette - Lardier - La Saulce JACOB En fonctionnement Ligne 102 Fouillouse - Tallard JACOB En fonctionnement Ligne 104 Châteauvieux - RN85 JACOB En fonctionnement Les lignes vers Gap Ligne 110 Neffes - Gap SABATIER En fonctionnement -

Liste Assistants Maternels Communauté D'agglomération Gap Tallard Durance

Liste Assistants Maternels Communauté d'agglomération Gap Tallard Durance FOUILLOUSE NOM Prénom Adresse Complement Lieu Fin Lieu Telephone Fixe Telephone Portable HAMEL AGATA LOTISSEMENT LES GRANDS PINS 0601073534 TOURRES Camille LIEU DIT LES ANDRIEUX 0492213613 0642759019 2 Mise à jour le 01/02/21 Liste Assistants Maternels Communauté d'agglomération Gap Tallard Durance GAP NOM Prénom Adresse Complement Lieu Fin Lieu Telephone Fixe Telephone Portable ACCARY Coralie 131 RUE DU CHATELARD MAM DES TRESORS 0695452129 ALBERELLI Sabrina 1 RUE DES SAGNIERES LE SAINT ROC BAT A 0492441108 0642179671 ANDRE Brigitte ROUTE DE CHAUDEFEUILLE 6 RESIDENCE PRE MALCOMBE 0492499910 0681479579 ANTONIOLI Sylviane CHEMIN DU CHATEAU D EAU MAM LES P'TITS LOUPIO LOT LES MARMOTTES 0615420885 ARICO Maria 7B RUE DES CHAMPSAURINS CITE DE BONNE 0699093582 ARNOUX Eliette 20 RUE DU GUIL LOT SERREBOURGES 0659857488 AUGIER Arlette 11 RUE DES BOUTONS D OR 0492521079 0677194039 AVON Chantal 40 B Rte DE STE MARGUERITE LOTISSEMENT PREVERT 0492516125 0651436409 BAGHE Véronique 27 AVENUE JEAN JAURES IMMEUBLE LE PROVENC 0413380661 0662714274 BALLESTER Lydie 31 ROUTE DE LA LUYE RES LES FARELLES BAT C APT 28 0492539406 0680128440 BAUDRY Patricia CHEMIN DES FANGEROTS Lotissement Mon Soleil 0492536870 0630817292 BELLERY-ROULAN Dominique 2 RUE DES PAPILLONS Tréchâtel 0492533246 0623230271 BERREBI Stéphanie 67A AVENUE DE PROVENCE MAM LE CHEMIN DE L'ARC EN CIEL 0973211097 0625923872 BERTRAND Camille 20A RUE DU PLAN MAM " MAIN DANS LA MAIN " 0650049294 BERTRAND Claudine RUE DES MARRONNIERS -

Gap À L'heure Du

en magNUMÉRO 43 HIVER 2019 GAP Le magazine de la ville de Gap Sports Domaine de Gap-Bayard, ski à l’école, clubs Gap à l’heure du ski Centre-ville Festivités Un opérateur Le guide complet de sélectionné pour le «Gap capitale de Noël» Carré de l’Imprimerie GapnotrevilleMagazine de la ville de GAPvilledegap www.ville-gap.frHiver 2019 - N° 43 1 progranim 2019 inclus gapenmag .indd 1 12/11/2019 09:14:07 2 Magazine de la ville de GAP ÉDITO Hiver 2019 - N° 43 Les avantages d’une ville à la montagne Les illuminations installées dans les différents quar- tiers de la ville sont là pour nous rappeler la proximité des fêtes de fin d’année. Ces moments de fête et de partage sont toujours importants. Les décorations, le marché de Noël, les animations et expositions parti- cipent à cet esprit de fête et de convivialité... Vous en trouverez le programme détaillé au centre de ce maga- zine. Cette période annonce aussi le retour des plaisirs de la neige. Nous avons la chance à Gap de dispo- ser d’un domaine skiable à quelques minutes seule- ment du centre-ville. 50 kilomètres de pistes de ski de fond et 20 km d’itinéraires de raquettes attendent les amateurs, locaux ou vacanciers, sur le plateau de Bayard, sans compter les autres activités proposées (VTT sur neige, chiens de traîneau...). Les enfants de nos écoles en sont aussi bénéficiaires. Toutes les classes de CM1 et CM2 peuvent en effet pratiquer le ski nordique à Gap-Bayard en étant encadrés par les événements sont aussi là pour le souligner. -

Diagnostic Territorial 2019

Diagnostic territorial A l’échelle de la ville de Gap et de ses quartiers Juin 2019 Diagnostic territorial à l’échelle de la ville de Gap et de ses quartiers - © Compas juin 2019 2 Le diagnostic territorial à l’échelle de la Ville de Gap et de ses quartiers La Ville de Gap a besoin d’informations objectives et fiables pour avoir une meilleure compréhension du contexte et des dynamiques du territoire, à différentes échelles et plus précisément de données infra-com- munales sur chacun de ses quartiers notamment des quartiers relevant de la Politique de la Ville. Engagée depuis une vingtaine d’année dans différents dispositifs de la Politique de la Ville, la Ville de Gap gère le contrat de ville depuis 2015 en partenariat avec les services de l’Etat, le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental des Hautes-Alpes, la CAF et l’OPH 05. L’observatoire est inscrit dans le Contrat de ville comme outil de pilotage local global. Il correspond à un besoin identifié par l’ensemble des partenaires du contrat. C’est un outil au service de la connaissance pour les acteurs de terrain et les décideurs. Il doit permettre une meilleure compréhension du contexte et des dynamiques de territoire. La détermination d’indicateurs chiffrés permet de rendre compte à la fois de la diversité et de la spécificité des quartiers de la Ville de Gap et d’orienter les moyens pour répondre aux difficultés de ces derniers. Pour cela, l’observatoire mobilise et traite des sources d’information nombreuses, provenant d’une part de la statistique publique et d’autre part des institutions et organismes locaux. -

La Fibre Poursuit Son Déploiement Dans Les Alpes Du Sud Et Arrive Dans Le Briançonnais !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Briançon, le 09 avril 2021 La fibre poursuit son déploiement dans les Alpes du Sud et arrive dans le Briançonnais ! 20 mois après le démarrage du chantier et malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, les déploiements fibre réalisés par Xp Fibre dans le cadre de l’AMEL porté par la Région Sud et les 3 Départements - Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Bouches-du-Rhône – se poursuivent : 26 Nœuds de Raccordement Optique sont en service et 492 Points de Mutualisation installés 120 000 prises fibre sont construites sur le terrain, dont près de 40 000 dans les Hautes-Alpes 85 745 logements et locaux professionnels sont éligibles à la fibre, dont 21 146 dans les Hautes- Alpes La fibre arrive dans le Briançonnais – à Briançon, Saint-Chaffrey et La Salle-les-Alpes - où 3 000 logements sont éligibles à la fibre dès avril. 10 000 le seront d’ici cet été. Aujourd’hui, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France, Jean-Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes, Arnaud Murgia, Maire de Briançon, Alain Weill, Président directeur général de Altice France et Lionel Recorbet, Président de Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) étaient présents à Briançon pour annoncer l’éligibilité des premiers logements à la fibre optique sur 3 communes du Briançonnais et faire un point plus global sur ce chantier de très grande ampleur. Ouverture du service fibre dans le Briançonnais Les premières prises fibre sont disponibles pour les habitants et les entreprises dès ce mois-ci à Briançon, Saint-Chaffrey et La Salle-les-Alpes, après l’installation d’ 1 Nœud de Raccordement Optique et de 30 Points de Mutualisation permettant la desserte en fibre de 6 181 logements. -

AUTRES SERVICES Réguliersouverts À Tous Publics

44 AUTRES SERVICES RÉGULIERSouverts à tous publics LIGNE 30 LA FREISSINOUSE - PELLEAUTIER - GAP SUD Horaires valables toute l'année sauf Samedi après midi, Dimanche et Fériés LA FREISSINOUSE (ST ANDRÉ) 08:17 09:27 10:42 12:02 13:47 14:57 16:12 LES ECOLES 08:19 09:29 10:44 12:04 13:49 14:59 16:14 BECASSIS 08:20 09:30 10:45 12:05 13:50 15:00 16:15 LA MOTTE FLOTTANTE 08:22 09:32 10:47 12:07 13:52 15:02 16:17 LE LOZERON 08:24 09:34 10:49 12:09 13:54 15:04 16:19 PELLEAUTIER VILLAGE 08:26 09:36 10:51 12:11 13:56 15:06 16:21 PELLEAUTIER L'ORATOIRE 08:28 09:38 10:53 12:13 13:58 15:08 16:23 4 CHEMINS 08:29 09:39 10:54 13:59 15:09 16:24 FERME DES VALENTINS 08:30 09:40 10:55 14:00 15:10 16:25 LE CHAFFAL 08:32 09:42 10:57 14:02 15:12 16:27 SAINT JEAN 08:34 09:44 10:59 14:04 15:14 16:29 LE TORRENT DE LA SELLE 08:35 09:45 11:00 14:05 15:15 16:30 SAINTE MARTHE 08:36 09:46 11:01 14:06 15:16 16:31 ROUSINE 08:36 09:46 11:01 14:06 15:16 16:31 CHAUDEFEUILLE 08:37 09:47 11:02 14:07 15:17 16:32 LE BOIS DE ST JEAN 08:38 09:48 11:03 14:08 15:18 16:33 MICROPOLIS 08:39 09:49 11:04 14:09 15:19 16:34 GRAFFINEL 08:39 09:49 11:04 14:09 15:19 16:34 STADE NAUTIQUE 08:40 09:50 11:05 14:10 15:20 16:35 COLLÈGE DE FONTREYNE 08:41 09:51 11:06 14:11 15:21 16:36 CIMETIÈRE ST ROCH 08:42 09:52 11:07 14:12 15:22 16:37 LIGNE 30 GAP SUD - PELLEAUTIER - LA FREISSINOUSE Horaires valables toute l'année sauf Samedi après midi, Dimanche et Fériés CIMETIÈRE ST ROCH 08:42 09:57 11:12 14:12 15:27 16:42 COLLÈGE DE FONTREYNE 08:43 09:58 11:13 14:13 15:28 16:43 STADE NAUTIQUE 08:44 09:59 -

Hautes Alpes)

BRGM SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Cette étude s'inscrit dans le cadre de la Convention générale pour le développement des recherches géologiques et minières ( CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 1984-1988) passée en 1984 entre L'ETAT LE CONSEIL REGIONAL PACA LE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES Les argiles de la région de GAP (Hautes Alpes) Région Valorisation des ressources potentielles 87/04635 PLA (Rapport définitif) par L. DAMIANI B.R.G.M 88 SGN 579 PAC Juillet 1989 BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES Service Géologique Régional Provence - Alpes - Côte d'Azur Domaine de Luminy - Route Léon-Lachamp - 1 3009 Marseille Tél.: 91.41.24.46 - Télex : BRGM 40 l 585 F CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES- CÓTE D'AZUR BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES LES TUILES BISCH-MÂRLEY A SELTZ (67) LES ARGILES DE LA REGION DE GAP (HAUTES-ALPES) VALORISATION DES RESSOURCES POTENTIELLES RAPPORT DEFINITIF PAR L. DAMIANI 88 SGN 579 PAC Marseille, Juillet 1989 RESUME Le Conseil Régional de Provence-Alpes-CÔte d'Azur a accepté de financert avec le BRGM, le Ministère de l'Industrie, et la Société des Tuiles BISCH MARLEY DE SELTZ, la reconnaissance approfondie du gisement d'argiles du Bassin de GAP (Hautes-Alpes), Contrat Région N* 87/04635 PLA. Cette étude destinée à définir les secteurs propices à une exploitation, a été réalisée de fin 1987 à fin 1988. Les premiers résultats obtenus ont donné lieu à l'élaboration d'un rapport préliminaire (Rapport SGN 364 PAC), qui fait le point des travaux de cartographie géologique réalisés sur les secteurs de Gap, Tal lard, Rambaud et la Bâtie-Vieille. -

N° Km Déniv. Parcours Proposés Les Lundis MARS

N° km déniv. Parcours proposés les lundis MARS - Départ 13 h 4 60 700 Gap Neffes Bois Roland La Saulce Canal Monetier Curban Tallard Châteauvieux Gap 8 65 850 Gap Châteauvieux Tallard Rive Gauche Monetier Ventavon Canal La Saulce Neffes Gap 14 70 700 Gap Châteauvieux La Saulce Rte de Laragne Ventavon village Canal La Saulce Rte des Jardins Lettret La Luye Gap 24 83 950 Gap Châteauvieux Tallard Rive gauche Monetier Rte de Laragne Capri Rourebeau Canal La Saulce Neffes Gap 12 68 900 Gap Neffes La Saulce Monetier Rive Gauche Tourniaires Archidiacre Valserres Jarjayes Col de la Sentinelle Gap AVRIL - Départ 13 h 30 MAI - Départ 13 h 30 26 86 1450 Gap La Luye Remollon Espinasse La Bréole Col des Fillys Villaudemard Col des Garcinets Turriers Breziers Remollon La luye Gap 7 63 800 Gap Bâtie Vielle Chorges Col Lebraut Remollon La Luye Gap 5 60 900 Gap Col de la Sentinelle Jarjaye Col du Tourond Valserre RG Tourniaires Curbans La Saulce Rte des Jardins La Luye Gap 23 80 1000 Gap Neffes La Saulce Monetier Claret Melve Thèze Rive Gauche Tallard Châteauvieux Gap 9 65 1000 Gap Rambaud Jarjayes Col Touron Le Laus Valserres Archidiacre Les Tourniaires Rive Gauche La Saulce Neffes Gap JUIN - Départ 8 h 17 73 900 Gap Freissinouse La Roche Savoyons Col d'Espréaux Barcillonette Canal La Saulce Neffes Gap Gap Col de la Selle Freissinouse Veynes Col du Pignon Aspres St-Pierre d'Argençon Aspremont Pont de Chabestan Oze 36 85 1000 Les Paroirs Montmaur La roche Manteyer la Freissinouse Gap 28 90 1000 Gap Neffes La Saulce Canal Le Monetier Claret Melve Sigoyer