August Hobl, Motorrad-Rennfahrer Der Auto Union

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

History of AUDI

УДК 811.111: 629. 331 (1-87) R. Elenevich, A. Mileiko History of AUDI Belarusian National Technical University Minsk, Belarus У Originally in 1885, automobile company Wanderer wasТ established, later becoming a branch of Audi AG. Franz Fikentscher suggested the word "Audi", which translatedН from Latin means “listen” a new name for the company. The first Audi automobile, the Audi Type A 10/22Б hp (16 kW) Sport-Phaeton, was produced in 1915, followed by the successor Type B 10/28PS [1]. Audi started with a 2,612 cc inline-fourй engine model Type A, followed by a 3,564 cc model,и as well as 4,680 cc and 5,720 cc models. These cars were successful even in sporting events. The first six-cylinder modelр Type M, 4,655 cc appeared in 1924. August Horch left theо Audiwerke in 1920 for a high position at the ministry of transport, but he was still involved with Audi as a member ofт the board of trustees. In September 1921, Audi becameи the first German car manufacturer to present a production car, the Audi Type K, with left-handed drive. Left-handз drive spread and established dominance during the 1920sо because it provided a better view of oncoming traffic, making overtaking safer. In August 1928, Jørgen Rasmussen,п the owner of Dampf-Kraft-Wagen (DKW), acquiredе the majority of shares in Audiwerke AG. In the same year, Rasmussen bought the remains of the U.S. automobile Рmanufacturer Rickenbacker, including the manufacturing equipment for eight-cylinder engines. These engines were used in Audi Zwickau and Audi Dresden models that were launched 430 in 1929. -

The Porsche Type List

The Porsche Type List When Professor Ferdinand Porsche started his business, the company established a numeric record of projects known as the Type List. As has been reported many times in the past, the list began with Type 7 so that Wanderer-Werke AG did not realize they were the company’s first customer. Of course, as a result, Porsche’s famous car, the 356 as defined on the Type List, was actually Porsche’s 350th design project. In reviewing the Porsche Type List enclosed on this website, you might notice several interesting aspects. First, although there is a strong chronological alignment of Type numbers, it is certainly not perfect. No official explanation exists as to why this occurs. It is possible that Type numbers were originally treated only as an informal configuration and data management tool and today’s rigorous examination of Porsche history is but an aberration of 20/20 hindsight. Secondly, you might also notice that there were variations on Type List numbers that were probably made rather spontaneously. For example, consider the Type 60 with its many “K” variations to designate different body styles. Also consider how the Type 356 was initially a tube frame chassis then changed to a sheet metal chassis with the annotation 356/2 but the /2 later reused to describe different body/engine offerings. Then there were the variants on the 356 annotated as 356 SL, 356A, 356B, and 356C designations and in parallel there were the 356 T1 through 356 T7 designations. Not to mention, of course, the trademark infringement threat that caused the Type 901 to be externally re-designated as the 911. -

Volkswagen AG Annual Report 2009

Driving ideas. !..5!,2%0/24 Key Figures MFCBJN8><E>IFLG )''0 )''/ Mfcld\;XkX( M\_`Zc\jXc\jle`kj -#*'0#.+* -#).(#.)+ "'%- Gif[lZk`fele`kj -#',+#/)0 -#*+-#,(, Æ+%- <dgcfp\\jXk;\Z%*( *-/#,'' *-0#0)/ Æ'%+ )''0 )''/ =`eXeZ`Xc;XkX@=IJj #d`cc`fe JXc\ji\m\el\ (',#(/. ((*#/'/ Æ.%- Fg\iXk`e^gif]`k (#/,, -#*** Æ.'%. Gif]`kY\]fi\kXo (#)-( -#-'/ Æ/'%0 Gif]`kX]k\ikXo 0(( +#-// Æ/'%- Gif]`kXkki`YlkXYc\kfj_Xi\_fc[\ijf]MfcbjnX^\e8> 0-' +#.,* Æ.0%/ :Xj_]cfnj]ifdfg\iXk`e^XZk`m`k`\j)()#.+( )#.') o :Xj_]cfnj]ifd`em\jk`e^XZk`m`k`\j)('#+)/ ((#-(* Æ('%) 8lkfdfk`m\;`m`j`fe* <9@K;8+ /#'', ()#('/ Æ**%0 :Xj_]cfnj]ifdfg\iXk`e^XZk`m`k`\j) ()#/(, /#/'' "+,%- :Xj_]cfnj]ifd`em\jk`e^XZk`m`k`\j)#,('#),) ((#+.0 Æ('%. f]n_`Z_1`em\jkd\ekj`egifg\ikp#gcXekXe[\hl`gd\ek),#./* -#..* Æ(+%- XjXg\iZ\ekX^\f]jXc\ji\m\el\ -%) -%- ZXg`kXc`q\[[\m\cfgd\ekZfjkj (#0+/ )#)(- Æ()%( XjXg\iZ\ekX^\f]jXc\ji\m\el\ )%( )%) E\kZXj_]cfn )#,-* Æ)#-.0 o E\kc`hl`[`kpXk;\Z%*( ('#-*- /#'*0 "*)%* )''0 )''/ I\klieiXk`fj`e I\kliefejXc\jY\]fi\kXo (%) ,%/ I\kliefe`em\jkd\ekX]k\ikXo8lkfdfk`m\;`m`j`fe *%/ ('%0 I\kliefe\hl`kpY\]fi\kXo=`eXeZ`XcJ\im`Z\j;`m`j`fe -.%0 ()%( ( @eZcl[`e^mfcld\[XkX]fik_\m\_`Zc\$gif[lZk`fe`em\jkd\ekjJ_Xe^_X`$MfcbjnX^\e8lkfdfk`m\:fdgXepCk[% Xe[=8N$MfcbjnX^\e8lkfdfk`m\:fdgXepCk[%#n_`Z_Xi\XZZflek\[]filj`e^k_\\hl`kpd\k_f[% ) )''/X[aljk\[% * @eZcl[`e^XccfZXk`fef]Zfejfc`[Xk`feX[aljkd\ekjY\kn\\ek_\8lkfdfk`m\Xe[=`eXeZ`XcJ\im`Z\j[`m`j`fej% + Fg\iXk`e^gif]`kgclje\k[\gi\Z`Xk`fe&Xdfik`qXk`feXe[`dgX`id\ekcfjj\j&i\m\ijXcjf]`dgX`id\ekcfjj\jfegifg\ikp#gcXekXe[\hl`gd\ek# ZXg`kXc`q\[[\m\cfgd\ekZfjkj#c\Xj`e^Xe[i\ekXcXjj\kj#^ff[n`ccXe[]`eXeZ`XcXjj\kjXji\gfik\[`ek_\ZXj_]cfnjkXk\d\ek% , <oZcl[`e^XZhl`j`k`feXe[[`jgfjXcf]\hl`kp`em\jkd\ekj1Ñ.#,/,d`cc`feÑ/#/.0d`cc`fe % - Gif]`kY\]fi\kXoXjXg\iZ\ekX^\f]Xm\iX^\\hl`kp% . -

Road & Track Magazine Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8j38wwz No online items Guide to the Road & Track Magazine Records M1919 David Krah, Beaudry Allen, Kendra Tsai, Gurudarshan Khalsa Department of Special Collections and University Archives 2015 ; revised 2017 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the Road & Track M1919 1 Magazine Records M1919 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: Road & Track Magazine records creator: Road & Track magazine Identifier/Call Number: M1919 Physical Description: 485 Linear Feet(1162 containers) Date (inclusive): circa 1920-2012 Language of Material: The materials are primarily in English with small amounts of material in German, French and Italian and other languages. Special Collections and University Archives materials are stored offsite and must be paged 36 hours in advance. Abstract: The records of Road & Track magazine consist primarily of subject files, arranged by make and model of vehicle, as well as material on performance and comparison testing and racing. Conditions Governing Use While Special Collections is the owner of the physical and digital items, permission to examine collection materials is not an authorization to publish. These materials are made available for use in research, teaching, and private study. Any transmission or reproduction beyond that allowed by fair use requires permission from the owners of rights, heir(s) or assigns. Preferred Citation [identification of item], Road & Track Magazine records (M1919). Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Conditions Governing Access Open for research. Note that material must be requested at least 36 hours in advance of intended use. -

Universal Ersatzteilliste Nr.53

Universal Ersatzteilliste Nr.53 ACHTUNG Falls Sie durch eine Suchmaschine auf diese Ersatzteilliste geführt wurden, können Sie sich nur DIESE Ersatzteilliste ansehen. Um sich auch die Preisliste und weitere Ersatzteillisten anzeigen zu lassen, klicken Sie meine Internetseite an www.weisswange-motorradteile.de Ernst Weißwange Motorradteile D-24568 Kaltenkirchen Hamburger Straße 73 Telefon: 04191-3326 + 0170 5283326 Fax: 04191-88091 eMail: [email protected] www.weisswange-motorradteile.de UNIVERSAL – ERSATZTEILLISTE Nr. 53 Ersatzteile für Oldtimer Motorräder der Baujahre 1948 - 1960 Adler, Anker, Ardie, AWD, Bastert, Bauer, Bismarck, Bücker, Dürkopp, Express, Geier, Göricke, Gritzner, Hecker, Hercules, Hoffmann, Horex, Imme, Mars, Meister, Miele, NSU, Panther, Patria, Rabeneick, Imme, Rixe, Schürhoff, Sitta, Tornax, Torpedo, UT, Victoria, Zündapp Ausgabe: 13.09.2021 52-01a letzte Änderung 09.04.2021 Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen Die in dieser Ersatzteilliste aufgeführten Motorradteile sind für viele Modelle verwendbar. Es sind alles Neuteile die bestellbar und lieferbar sind. Nicht aufgeführte Teile sind nicht lieferbar ! Bestellungen sind nur per Brief, Fax oder E-Mail möglich. Eingehende Bestellungen werden grundsätzlich nicht bestätigt. Bestellungen unter € 40,00 können leider nicht bearbeitet werden. (Ausland € 60,00) Machen Sie folgende Angaben bei einer Bestellung: Bestellmenge Best-Nr. Artikelbezeichnung Name und Anschrift ! ! Der Versand erfolgt gegen Vorkasse. Auf Wunsch auch gegen Nachnahme Nach Bearbeitung -

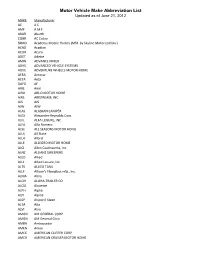

Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated As of June 21, 2012 MAKE Manufacturer AC a C AMF a M F ABAR Abarth COBR AC Cobra SKMD Academy Mobile Homes (Mfd

Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated as of June 21, 2012 MAKE Manufacturer AC A C AMF A M F ABAR Abarth COBR AC Cobra SKMD Academy Mobile Homes (Mfd. by Skyline Motorized Div.) ACAD Acadian ACUR Acura ADET Adette AMIN ADVANCE MIXER ADVS ADVANCED VEHICLE SYSTEMS ADVE ADVENTURE WHEELS MOTOR HOME AERA Aerocar AETA Aeta DAFD AF ARIE Airel AIRO AIR-O MOTOR HOME AIRS AIRSTREAM, INC AJS AJS AJW AJW ALAS ALASKAN CAMPER ALEX Alexander-Reynolds Corp. ALFL ALFA LEISURE, INC ALFA Alfa Romero ALSE ALL SEASONS MOTOR HOME ALLS All State ALLA Allard ALLE ALLEGRO MOTOR HOME ALCI Allen Coachworks, Inc. ALNZ ALLIANZ SWEEPERS ALED Allied ALLL Allied Leisure, Inc. ALTK ALLIED TANK ALLF Allison's Fiberglass mfg., Inc. ALMA Alma ALOH ALOHA-TRAILER CO ALOU Alouette ALPH Alpha ALPI Alpine ALSP Alsport/ Steen ALTA Alta ALVI Alvis AMGN AM GENERAL CORP AMGN AM General Corp. AMBA Ambassador AMEN Amen AMCC AMERICAN CLIPPER CORP AMCR AMERICAN CRUISER MOTOR HOME Motor Vehicle Make Abbreviation List Updated as of June 21, 2012 AEAG American Eagle AMEL AMERICAN ECONOMOBILE HILIF AMEV AMERICAN ELECTRIC VEHICLE LAFR AMERICAN LA FRANCE AMI American Microcar, Inc. AMER American Motors AMER AMERICAN MOTORS GENERAL BUS AMER AMERICAN MOTORS JEEP AMPT AMERICAN TRANSPORTATION AMRR AMERITRANS BY TMC GROUP, INC AMME Ammex AMPH Amphicar AMPT Amphicat AMTC AMTRAN CORP FANF ANC MOTOR HOME TRUCK ANGL Angel API API APOL APOLLO HOMES APRI APRILIA NEWM AR CORP. ARCA Arctic Cat ARGO Argonaut State Limousine ARGS ARGOSY TRAVEL TRAILER AGYL Argyle ARIT Arista ARIS ARISTOCRAT MOTOR HOME ARMR ARMOR MOBILE SYSTEMS, INC ARMS Armstrong Siddeley ARNO Arnolt-Bristol ARRO ARROW ARTI Artie ASA ASA ARSC Ascort ASHL Ashley ASPS Aspes ASVE Assembled Vehicle ASTO Aston Martin ASUN Asuna CAT CATERPILLAR TRACTOR CO ATK ATK America, Inc. -

For Information on American Historic Racing Motorcycle Association, Visit

Revised April 1, 2019 Media Contact: For general information, contact Melissa Moit 866-398-2038 903-742-2041 1602 State Hwy 49 East, Jefferson [email protected] [email protected] www.DiamondDon.com International Champions Headline Diamond Don’s 17th Annual Vintage International Motocross Diamond Don’s 17th Annual AHRMA Vintage International Motocross will be held April 11-14, 2019 at Diamond Don RV Park & Event Center located one mile from Jefferson, Texas. Over 800 race entries are expected for this event. The weekend will be full of international motocross legends, including several inductees to the Motorcycle Hall of Fame. Racers are coming from all over the world, including Europe and Australia. Here is your chance to visit with and race against some of your idols: Barry Higgins, Steve Wise, Brad Lackey, Trampas Parker, Trey Jorski and Guy Cooper. Bench race with Diamond Don’s weekend legend, Gary Chaplin – 1972 500cc InterAm Series Champion and 1973 Unadilla InterAm Top American. Diamond Don Rainey, event promoter, started racing in 1968. By 1973, Rainey was competing in AMA national events and raced in the first night race at the Houston Astrodome. He retired in his 30’s, but re-started the second round of his racing career in 1996. He pulled his old motorcycles out of the garage and restored them. He races his motorcycles at vintage events around the country. Today, he still builds his own bikes and races in the AHRMA 70+ class on his 1974 Honda Elsinore or a Brad Lackey look-alike 400cc CZ. Come early for a new event on Thursday afternoon: Pit Bike Flat Track Challenge. -

Motorräder Aus Nürnberg

Zeitung Messen Nr.10 / 06.02.2021 Motorräder aus Nürnberg Sollte einmal bei „ Wer wird Millionär“ die Frage nach der weltweit höchsten Motorradherstellerdichte gestellt werden, wäre nur die eine Antwort richtig und alternativlos: Nürnberg! Okay das Ganze ist schon ein paar Tage her – und es begann bereits vor über hundert Jahren. Hauptsächlich entlang der Fürther Straße vom Plärrer bis nach Muggenhof wurden zahlreiche Firmen gegründet, die Motorräder herstellten oder Anbauteile und Komponenten dafür als Handelsware zulieferten. Nicht jeder Hersteller war ein Großunternehmen; die Firmen existierten manchmal nur ein oder zwei Jahre und in Größenordnungen von der Fünf-Mann -Hinterhofbude bis zur industriellen Fertigung (vor allem ab den 50er Jahren) an einem Fließband mit Hunderten von Mitarbeitern. Bei den Großen herrschte dazu eine Fertigungstiefe, die für heutige Verhältnisse unglaublich erscheint. Da wurde in zahlreichen mechanischen Gewerken nahezu alles selbst aus Metall hergestellt,was man für ein Motorrad benötigte. Selbst kleinere Hersteller bauten ihren eigenen Motor, oder sie kauften den Motor vom Händler drei Ecken weiter, das Getriebe von einem anderen Unternehmen, schräg gegenüber. Lenker, Laufräder, Sättel - es muss inden Gründerjahren eine ganz besondere Gemeinschaft gewesen sein, in der jeder jeden kannte, aber sich nicht alle unbedingt lieb hatten. Nachdem es noch keine ABE oder ähnliches gab, wurde da zusammengebaut, was gerade verfügbar war. Und heute schlagen sich sogenannte „Experten“ fast die Köpfe ein, wenn es darum geht, ob das Fahrzeug nun „im Original“ ein Zwei- oder ein Dreigangetriebe besaß... Seit Ende letzten Jahres arbeiten wir zu diesem Thema an einem neuen Buch von Thomas Reinwald. Der hat sich zum Thema „Motorräder aus Nürnberg“ in der Oldtimerszene längst einen allseits anerkannten Ruf erarbeitet. -

Marque Cylindré E Modèle Moteur Date

Fiches motos Télépoche : Source http://www.motopoche.com Cylindré Date date Marque e Modèle Moteur (début) (fin) Pays N° TP ABC 400 1919 1922 UK 809 ABC / Gnome & Rhône 400 A 1919 1924 F 479 Adler 370 2 PS 1902 1903 D 943 Adler 250 MB RS course 1954 1955 D 817 Aermacchi Harley Davidson 350 Grand Prix 1973 1977 I 443 Aermacchi Harley Davidson 350 GT Sprint 1970 1972 I 375 Aermacchi Harley Davidson 125 Regolarita 1973 I 365 Aermacchi Harley Davidson 350 TV Sprint 1971 1972 I 375 Aero Caproni 150 Capriolo (cames à plateau) 1955 I 1048 AGF 175 Bol d'Or Ydral 1955 F 865 Aiglon 250 Mirus 1902 F 648 AJS 500 E 90 Porcupine 1947 UK 1033 AJS 500 Mod. 20 Spring Twin Carénage Pee 1950 1952 UK 756 AJS 350 SS 1925 UK 762 AJS 500 V4 à Compresseur 1939 1946 UK 759 AJS 350 1925 UK 409 AKD Abingdon King Dick 175 Sport Moser 1928 UK 1065 Alcyon 250 AH 1929 F 732 Alcyon 350 type 306 A Zürcher 1938 F 776 Anglian 250 2 3/4 HP De Dion 1903 UK 400 886 Anzani 2400 Stayer 1918 F 933 Ardie 200 Feuerreiter Bark 1937 1937 D 804 Ardie 305 1919 1923 D 996 Ariel 250 Leader 1959 1964 UK 871 Ariel 1000 Square Four Mk1 (2 tubes / paral 1939 1940 UK 420 Ariel Tri De Dion 1898 UK 471 Ariel 1000 MAG 1923 UK 868 Autoglider 269 2 1/2 HP Villiers 1919 1921 UK 340 1002 Automoto 500 A 30 Blackburne 1930 1933 F 779 Automoto 150 BH 1923 F 855 AWD 500 4 soupapes Rudge 4 v 1927 D 820 BAT 770 5/6 hp JAP 1913 UK 467 896 BCR 500 HS Chaise 1929 1930 F 454 887 Beardmore Precision 600 susp. -

Customize It! Tame It! Ride It!

Black Power by Harley-Davidson Nuernberg: Custom Chrome Europe‘s 2014 “Bolt On and Ride“ Street Bob! Customize it! Tame it! Ride it! Custom Chrome Europe GmbH Carl-von-Ossietzky-Straße 8 CUSTOM CHROME EUROPE D-55459 Grolsheim PRESS RELEASE - PUBLICATION FREE OF CHARGE Phone: +49 (0) 6721 - 4 007 - 0 Fax: +49 (0) 6721 - 4 007 - 100 e-mail: [email protected] www.custom-chrome-europe.com CUSTOM CHROME EUROPE PRESS RELEASE - PUBLICATION FREE OF CHARGE CCE TOP BIKE 2014 CCE TOP Low and go: New wheels and front fork for CCE‘s 2014 „Bolt On and Ride“ Street Bob. CUSTOM CHROME EUROPE PRESS RELEASE - PUBLICATION FREE OF CHARGE It is about eight years since the in- ride around. At the introduction, the matt-black colour also marked a change in Harley-Davidson attitude, no troduction of the „Street Bob“ with longer were the Milwaukee-made bikes shiny chrome which Harley-Davidson once again rides, this was a rider with „attitude“. moved the Dyna model line into the N N N „In almost a decade in existence, this bike has crea- spotlight: Always a motorcycle „pure ted a lot of attention on the Dyna model range and this and raw“, the modern Dynas have li- will most likely continue“, states CCE Managing Direc- ved up to their reputation for being tor Andreas Scholz, „we see no indication that Harley- Davidson would discontinue such a successful model extremely ridable performers. A mo- – and you can‘t escape the character of both engine torcycle for connoisseurs that enjoy and motorcycle when you ride it!“ Ever since starting the thrill of V-twin power at your com- BOTTOM: Taming the „Black Bull“ for the first time mand just by twisting the throttle. -

Porsche Engineering Magazine

Anniversary Issue 1/2011 Porsche Engineering Magazine a 80 years of engineering services. Time to look back? Anniversary Issue 1/2011 Porsche Engineering Magazine Sure, but not for too long. The future is waiting. Impressum About Porsche Engineering At Porsche Engineering, engineers are of a premium car manufacturer. Whether working on your behalf to come up with you need an automotive developer for new and unusual ideas for vehicles and your project or would prefer a specialist industrial products. At the request of systems developer, we offer both – be - our customers we develop a variety of cause Porsche Engineering works right solutions – ranging from the design of where these two areas meet. The exten - individual components and the layout of sive knowledge of Porsche Engi neering complex modules to the planning and converges in Weissach – and yet it is implementation of complete vehicles, glob ally available, including at your com - inclu ding production start-up manage - p any’s offices or production facili ties. ment. What makes our services special Regardless of where we work, we always is that they are based on the expertise bring a part of Porsche with us. Impressum Porsche Engineering Magazine Publisher Editor Porsche Engineering Group GmbH Frederic Damköhler Address Design: Agentur Designwolf, Stuttgart Porsche Engineering Group GmbH Repro: Piltz Reproduktionen, Stuttgart Porschestraße Printing: Leibfarth&Schwarz, Dettingen/Erms 71287 Weissach, Germany Translation: TransMission Übersetzungen, Stuttgart All rights reserved. No part of this publication may be reprodu- Tel. +49711 911- 8 88 88 ced without the prior permission of the publisher. We cannot Fax +49711 911- 8 89 99 guarantee that unrequested photos, slides, videos or manus- cripts will be returned. -

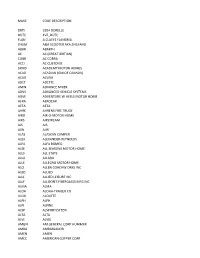

Reg Makes Sorted by Company Name

MAKE CODE DESCRIPTION DRTI 1954 DORELLE DUTC 4VZ_DUTC FLAN A CLAEYS FLANDRIA ZHUM A&A SCOOTER AKA ZHEJIANG ABAR ABARTH AC AC (GREAT BRITIAN) COBR AC COBRA ACCI AC CUSTOMS SKMD ACADEMY MOTOR HOMES ACAD ACADIAN (GM OF CANADA) ACUR ACURA ADET ADETTE AMIN ADVANCE MIXER ADVS ADVANCED VEHICLE SYSTEMS ADVE ADVENTURE W HEELS MOTOR HOME AERA AEROCAR AETA AETA AHRE AHRENS FIRE TRUCK AIRO AIR-O-MOTOR HOME AIRS AIRSTREAM AJS AJS AJW AJW ALAS ALASKAN CAMPER ALEX ALEXANDER-REYNOLDS ALFA ALFA ROMEO ALSE ALL SEASONS MOTOR HOME ALLS ALL STATE ALLA ALLARD ALLE ALLEGRO MOTOR HOME ALCI ALLEN COACHW ORKS INC ALED ALLIED ALLL ALLIED LEISURE INC ALLF ALLISON'S FIBERGLASS MFG INC ALMA ALMA ALOH ALOHA-TRAILER CO ALOU ALOUTTE ALPH ALPH ALPI ALPINE ALSP ALSPORT/STEEN ALTA ALTA ALVI ALVIS AMGN AM GENERAL CORP HUMMER AMBA AMBASSADOR AMEN AMEN AMCC AMERICAN CLIPPER CORP AMCR AMERICAN CRUISER INC AEAG AMERICAN EAGLE AMEL AMERICAN ECONOMOBILE HILIF AIH AMERICAN IRONHORSE MOTORCYCLE LAFR AMERICAN LA FRANCE AMLF AMERICAN LIFAN IND INC AMI AMERICAN MICROCAR INC AMER AMERICAN MOTORS AMPF AMERICAN PERFORMANCE AMQT AMERICAN QUANTUM AMF AMF AMME AMMEX AMPH AMPHICAR AMPT AMPHICAT AMTC AMTRAN CORP ANGL ANGEL APOL APOLLO HOMES APRI APRILIA USA,INC. ARCA ARCTIC CAT ARGO ARGONAUT STATE LIMOUSINE ARGS ARGOSY TRAVEL TRAILER AGYL ARGYLE ARIE ARIEL (BRITISH) ARIT ARISTA ARIS ARISTOCRAT MOTOR HOME ARMS ARMSTRONG SIDDELEY ARNO ARNOLT-BRISTOL ARO ARO OF N.A. ARRO ARROW ARTI ARTIE ASA ASA ARSC ASCORT ASHL ASHLEY ASPS ASPES ASVE ASSEMBLED VEHICLE (NO MFR VIN) ASTO ASTON-MARTIN ASUN ASUNA