Projet : Projet De Renforcement Du Reseau De Transport Et D’Electrification Rurale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cote D'ivoire Summary Full Resettlement Plan (Frp)

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : GRID REINFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATION PROJECT COUNTRY : COTE D’IVOIRE SUMMARY FULL RESETTLEMENT PLAN (FRP) Project Team : Mr. R. KITANDALA, Electrical Engineer, ONEC.1 Mr. P. DJAIGBE, Principal Energy Officer ONEC.1/SNFO Mr. M.L. KINANE, Principal Environmental Specialist ONEC.3 Mr. S. BAIOD, Consulting Environmentalist, ONEC.3 Project Team Sector Director: Mr. A.RUGUMBA, Director, ONEC Regional Director: Mr. A. BERNOUSSI, Acting Director, ORWA Division Manager: Mr. Z. AMADOU, Division Manager, ONEC.1, 1 GRID REIFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATION PROJECT Summary FRP Project Name : GRID REIFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATION PROJECT Country : COTE D’IVOIRE Project Number : P-CI-FA0-014 Department : ONEC Division: ONEC 1 INTRODUCTION This document presents the summary Full Resettlement Plan (FRP) of the Grid Reinforcement and Rural Electrification Project. It defines the principles and terms of establishment of indemnification and compensation measures for project affected persons and draws up an estimated budget for its implementation. This plan has identified 543 assets that will be affected by the project, while indicating their socio- economic status, the value of the assets impacted, the terms of compensation, and the institutional responsibilities, with an indicative timetable for its implementation. This entails: (i) compensating owners of land and developed structures, carrying out agricultural or commercial activities, as well as bearing trees and graves, in the road right-of-way for loss of income, at the monetary value replacement cost; and (ii) encouraging, through public consultation, their participation in the plan’s planning and implementation. 1. PROJECT DESCRIPTION AND IMPACT AREA 1.1. Project Description and Rationale The Grid Reinforcement and Rural Electrification Project seeks to strengthen power transmission infrastructure with a view to completing the primary network, ensuring its sustainability and, at the same time, upgrading its available power and maintaining its balance. -

Crystal Reports

ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 06 MARS 2021 LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Region : TONKPI Nombre de Sièges 190 - BIANKOUMA, BLAPLEU, KPATA ET SANTA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00915 15/01/2021 INDEPENDANT VERT BLANC ADMINISTRATEUR TCHENICIEN T GONETY TIA PROSPER M S LOHI GBONGUE M HOSPITALIER SUPERIEUR Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00929 19/01/2021 INDEPENDANT OR INSPECTEUR DIOMANDE GONDOT GUY T MOUSSA DIOMANDE M S M ETUDIANT PEDAGOGIQUE XAVIER Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-01333 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE ENSEIGNANT ASSISTANT DU T MAMADOU DELY M S GUE BLEU CELESTIN M CHERCHEUR PERSONNEL Page 1 sur 21 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-01566 22/01/2021 UDPCI/ARC-EN-CIEL BLEU-CIEL ASSISTANTE DE AGENT DE T GUEI SINGA MIREILLE CHANTAL F S SAHI BADIA JOSEPH M DIRECTION TRANSIT Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-01576 22/01/2021 INDEPENDANT VERT BLANC T DELI LOUA M COMPTABLE S GOH OLIVIER M ETUDIANT Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-01809 22/01/2021 ENSEMBLE POUR LA DEMOCRATIE ET LA SOUVERAINETE BLEU CHARRON CYAN BLANC INGENIEUR DES T LOUA ZOMI M S SOUMAHORO ROBERT M PROFFESSEUR TRAVAUX PUBLICS 190 - BIANKOUMA, BLAPLEU, KPATA ET SANTA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES Page 2 sur 21 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Nombre de Sièges 191 - GBANGBEGOUINE, GBONNE ET GOUINE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00916 15/01/2021 -

Cote D'ivoire-Programme De Renforcement Des Ouvrages Du

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES --------------------------------- PLAN CADRE DE REINSTALLATION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ET D’ACCES A L ’ELECTRICITE (PROSER) DE 253 LOCALITES DANS LES REGIONS DU BAFING, DU BERE, DU WORODOUGOU, DU CAVALLY, DU GUEMON ET DU TONKPI RAPPORT FINAL Octobre 2019 CONSULTING SECURITE INDUSTRIELLE Angré 8ème Tranche, Immeuble ELVIRA Tél :22 52 56 38/ Cel :08 79 54 29 [email protected] Plan Cadre de Réinstallation du Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi TABLE DES MATIERES LISTE DES ACRONYMES VIII LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES PHOTOS XI LISTE DES FIGURES XII DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT XIII RESUME EXECUTIF XVII 1 INTRODUCTION 1 1.1 Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 1 1.1.1 Situation de l’électrification rurale en Côte d’Ivoire 1 1.1.2 Justification du plan cadre de réinstallation 1 1.2 Objectifs du PCR 2 1.3 Approche méthodologique utilisée 3 1.3.1 Cadre d’élaboration du PCR 3 1.3.2 Revue documentaire 3 1.3.3 Visites de terrain et entretiens 3 1.4 Contenu et structuration du PCR 5 2 DESCRIPTION DU PROJET 7 2.1 Objectifs -

2005Msfreport-Ivorycoaststi

STI Crisis in the West: Fuelling AIDS In Côte d’Ivoire Médecins Sans Frontières – Holland Ivory Coast April 8, 2005 MSF April 2005 1 I. INTRODUCTION A patient arrives semi-conscious at the Danané Hospital in northwestern Côte d’Ivoire. She has abdominal pain, rebound tenderness and no blood pressure can be detected. The concerned midwife finds that the patient’s vaginal walls are encrusted with a thick solid discharge. This is one of the worst cases of sexually transmitted infection that the midwife has seen in her 20 years of experience. Despite immediate treatment by the hospital staff, the patient goes into cardiac arrest and dies of septic shock. She was 13 years old. The civil war and subsequent collapse of the healthcare system have provoked a medical crisis in parts of Côte d’Ivoire. Responding over the past two years to high levels of malaria, malnutrition and other diseases, Medecins Sans Frontieres (“MSF”) teams in the West of the country have encountered an alarmingly high number of sexually transmitted infections (“STIs”). These STIs lead to horrific complications in reproductive health and carry disease to younger and younger segments of the population. While drastic in its own right, the high level of STIs is also a clear indicator that HIV is spreading, making prevention and treatment efforts all the more urgent. The STI crisis is not a side effect of personal behaviour, but rather a symptom of conditions fuelled by war, displacement and economic desperation. Since the outbreak of conflict in Côte d’Ivoire, MSF has reported on the devastating effects that the conflict has had on the country’s health structures. -

Rapport De La Cellule De Production

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail -------------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES -------------------------------------- -------------------------------------- PROJET DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ELECTRIQUE ET D’ACCES A L’ELECTRICITE (PROSER) – PHASE 1 : ELECTRIFICATION RURALE DE 1 088 LOCALITES -------------------------------------- Lot 01 : Electrification Rurale de 253 localités dans les régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi -------------------------------------- PLAN CADRE DE REINSTALLATION (PCR) RAPPORT FINAL -- Octobre 2019 -- Plan Cadre de Réinstallation du Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi TABLE DES MATIERES LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES VIII LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES PHOTOS XI LISTE DES FIGURES XII DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT XIII RESUME EXECUTIF XVII 1 INTRODUCTION 1 1.1 Programme de Renforcement des Ouvrages du Système Electrique et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 1 1.1.1 Situation de l’électrification rurale en Côte d’Ivoire 1 1.1.2 Justification du plan cadre de réinstallation 1 1.2 Objectifs du PCR 2 1.3 Approche méthodologique utilisée 3 1.3.1 Cadre d’élaboration du PCR 3 1.3.2 Revue documentaire 3 1.3.3 Visites -

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Squeac Zouan Hounien, Region Du Tonkpi Cote D'ivoire

SQUEAC ZOUAN HOUNIEN, REGION DU TONKPI COTE D’IVOIRE, Novembre 2012 REMERCIEMENTS Action Contre la Faim adresse ses remerciements à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de cette évaluation : aux autorités administratives et sanitaires, au Directeur Départemental du district sanitaire de Zouan Hounien, au personnel des structures de santé, ainsi qu’aux communautés visitées pour leur collaboration et participation active. Merci également à toute l’équipe ACF du programme Ouest pour sa participation active, constructive et enthousiaste tout au long de l’évaluation, ainsi qu’aux enquêteurs, enquêtrices et superviseurs pour la qualité de leur travail et leur motivation, et aux chauffeurs sans qui ce travail n’aurait pu être réalisé. ACRONYMES ACF Action Contre la Faim ASC Agents de santé communautaire ATPE Aliment thérapeutique prêt à l’emploi CMN Coverage Monitoring Network CNS Centre de Nutrition Supplémentaire COGES Comité de Gestion ECHO European Community Humanitarian aid Office ESPC Etablissement sanitaire de premier contact IC Intervalle de confiance (SMART) – Intervalle de crédibilité (SQUEAC) MAG Malnutrition aiguë globale MAM Malnutrition aiguë modérée MAS Malnutrition aiguë sévère OFDA Office of United States Foreign Disaster Assistance OMEC Organisation pour la Mission d’Eden en Christ PAM Programme alimentaire mondial PCIMA Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë PNN Programme National de Nutrition SMART Standardised Monitoring & Assessment of Relief and Transitions SQUEAC Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage UNICEF United Nations Children’s Fund UNT Unité nutritionnelle thérapeutique UNTA Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire 2 RESUMÉ ACF a démarré en avril 2011 un programme d’appui au district sanitaire de Zouan Hounien pour la mise en œuvre de la PCIMA. -

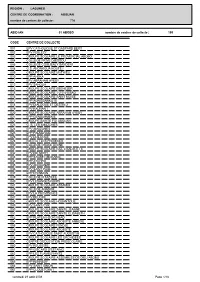

01 ABOBO CODE CENTRE DE COLLECTE ABIDJAN N

REGION : LAGUNES CENTRE DE COORDINATION : ABIDJAN nombre de centres de collecte : 774 ABIDJAN 01 ABOBO nombre de centres de collecte : 155 CODE CENTRE DE COLLECTE 001 EPV CATHOLIQUE ST GASPARD BERT 002 EPV FEBLEZY 003 GROUPE SCOLAIRE LE PROVENCIAL ABOBO 004 COLLEGE PRIVE DJESSOU 006 COLLEGE COULIBALY SANDENI 008 G.S. ANONKOUA KOUTE I 009 GROUPE SCOLAIRE MATHIEU 010 EPP AHEKA 011 EPV ABRAHAM AYEBY 012 EPV SAHOUA 013 GROUPE SCOLAIRE EBENEZER 015 GROUPE SCOLAIRE 1-2-3-4-5 BAD 016 GROUPE SCOLAIRE SAINT MOISE 017 EPP AGNISSANKO III 018 EPV DIALOGUE ET DESTIN 2 019 EPV KAUNAN I 020 GROUPE SCOLAIRE ABRAHAM AYEBY 021 EPP GENDARMERIE 022 GROUPE SAINTE FOI ABIDJAN 023 G. S. LES AMAZONES 024 EPV AMAZONES 025 EPP PALMERAIE 026 EPV DIALOGUE 028 INSTITUT LES PREMICES 030 COLLEGE GRACE DIVINE 031 GROUPE SCOLAIRE RAIL 4 BAD B ET C 032 EPV DIE MORY 033 EPP SAGBE I (BOKABO) 034 EPP ATCHRO 035 EPV ANOUANZE 036 EPV SAINT PAUL 037 EPP N'SINMON 039 COLLEGE H TAZIEFE 040 EPV LESANGES-NOIRS 041 GROUPE SCOLAIRE ASSAMOI 045 COLLEGE ANADOR 046 EPV LA PROVIDENCE 047 EPV BEUGRE 048 GROUPE SCOLAIRE HOUANTOUE 049 EPV SAINT-CYR 050 GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE 051 GROUPE SCOLAIRE SAINTE ELISABETH 052 EPP PLATEAU-DOKUI BAD 054 GROUPE SCOLAIRE ABOBOTE ANNEXE 055 GROUPE SCOLAIRE FENDJE 056 GROUPE SCOLAIRE ABOBOTE 057 EPV CATHOLIQUE SAINT AUGUSTIN 058 GROUPE SCOLAIRE LES ORCHIDEES 059 CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE 060 EPV REUSSITE 061 EPP GISCARD D'ESTAING 062 EPP LES FLAMBOYANTS 063 GROUPE SCOLAIRE ASSEMBLEE DE DIEU ABOBO 065 EPP KENNEDY 066 EPV SAINT SIMON 067 EPP CLOUETCHA -

Annuaire Statistique D'état Civil 2020

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA STATISTIQUE, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2020 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON MIS/DESPSE - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE - Hawa GBANE - Sadia Junior KOMO MIS/DGAT - Bouakary BERTE MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI MAIRIE DE COCODY - N’Guessan Solange AMESSAN Epse KRA MAIRIE DE KOUMASSI - Krotoum TIDJANE Epse SANOGO MAIRIE DE PORT-BOUET - Gnagby Léon YOPLO - Rigobert ZEBA MJDH/DECA - Kouakou Charles-Elie YAO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU Epse BOHOUSSOU MIS/ONECI - Alimanta DOUMBIA Epse DIOMANDE - Kouadio Franck YAPO MSHPCMU/DIIS - Daouda KONE MSHPCMU/DCPEV - You Irène ABOH Epse GNAMBA SOUS-PREFECTURE D’ABOISSO - Mekei Rolande Francine BLEY SOUS-PREFECTURE D’ASSSIKOI - Séraphine Adjo DJE SOUS-PREFECTURE DE DIVO - Léopoldine KRAGBE SOUS-PREFECTURE DE GUIBEROUA - Stéphane Assamoi YAPO SOUS-PREFECTURE DE JACQUEVILLE - Saguidi BAKAYOKO SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Gnanmien Raoul Hermann TANO SOUS-PREFECTURE DE SONGON - Fouéhi Stéphane GUIRIGA - Massoma BAKAYOKO MPD/INS - Koffi Séverin KOUAKOU MPD/ONP - Koudou Bienvenu KRAGBE MBPE/CF-MIS - Gui Paulin OKPO UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI UNHCR - Clément KAMDEM INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO DGDDL DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 1 PREFACE La réforme du système de l’état civil a conduit à l’adoption des lois n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. -

African Development Bank Group

AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : GRID REINFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATIN PROJECT COUNTRY : COTE D’IVOIRE SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Project Team: R. KITANDALA, Power Engineer, ONEC.1 P. DJAIGBE, Chief Energy Officer, ONEC.1/SNFO M.L. KINANE, Principal Environmentalist, ONEC.3 S. BAIOD, Environmentalist/Consultant, ONEC.3 Project Team Sector Director: A. RUGUMBA, Director, ONEC Regional Director: J.K. LITSE, Acting Director, ORWA Division Manager: A. ZAKOU, Division Manager, ONEC.1 1 GRID REINFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATION PROJECT ESIA Summary Project Name : GRID REINFORCEMENT AND RURAL ELECTRIFICATION PROJECT Country : COTE D’IVOIRE Project Reference Number : P-CI-FA0-014 Department : ONEC Division: ONEC 1 1. INTRODUCTION This document is the summary Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the Grid Reinforcement and Rural Electrification Project. The project ESIA was prepared in August 2015. This summary was prepared in accordance with Ivoirian environmental and social requirements and the African Development Bank’s Integrated Safeguards System (ISS) for Category I projects. The project description and rationale are first presented followed by the country’s legal and institutional framework. The description of the project’s main environmental conditions is presented as well as options that are compared in terms of technical, economic, environmental and social feasibility. Environmental and social impacts are summarised and inevitable ones identified during the preparation, construction and operational phases of the transmission lines. Next, it recommends improvement measures such as rural electrification, mitigation measures proposed to enhance benefits and/or prevent and minimise negative impacts, and a monitoring programme. Public consultations held during the conduct of the ESIA are presented along with complementary project-related initiatives. -

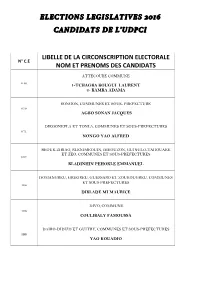

Elections Legislatives 2016 Candidats De L'udpci

ELECTIONS LEGISLATIVES 2016 CANDIDATS DE L’UDPCI LIBELLE DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE N° C.E NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS ATTECOUBE COMMUNE 040 1-TCHAGBA BOUGUI LAURENT 2- BAMBA ADAMA SONGON, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURE 050 AGBO SONAN JACQUES DIEGONEFLA ET TONLA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 071 NONGO YAO ALFRED BEOUE-ZIBIAO, BLENIMEOUIN, DIEOUZON, GUINGLO-TAHOUAKE ET ZEO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 087 BLADINHIN PEHOKLE EMMANUEL DOMANGBEU, GREGBEU, GUESSABO ET ZOUKOUGBEU, COMMUNES ET SOUS·PREFECTURES 108 DIBLADE MI MAURICE DIVO, COMMUNE 126 COULIBALY FAMOUSSA DAIRO-DIDIZO ET GUITRY, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 128 YAO KOUADIO BAZRE ET KONONFLA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 136 BEBO AGOKOU TIBA KANZRA, VOUEBOUFLA, ZANZRA, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES, ZUENOULA, SOUS-PREFECTURE 139 IBLA BI FOUA JEAN DIMBOKRO, COMMUNE ET SOUS- PREFECTURE 160 YAO SERAPHIN BIANKOUMA, BLAPLEU, KPATA ET SANTA, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES 190 MAMADOU DELY GBANGBEGOUINE, GBONNE ET GOUINE, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES 191 ZOH CHERIF RENEE SIPILOU ET YORODOUGOU, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 192 DIOMANDE MANGA DALEU, DANANE, GBON-HOUYE, KOUAN-HOULE ET SEILEU, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 193 1- DAN OUELO MICHEL 2- BLEU BAGUI MAHAPLEU ET ZONNEU, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 194 DAN JULES DEMONSTHENE BOGOUINE, LOGOUALE, YAPLEU ET ZIOGOUINE, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES 195 SERY PASCAL FAGNAMPLEU, GBANGBEGOUINE- YATI, PODIAGOUINE, SANDOUGOU-SOBA, SANGOUINE ET ZAGOUE, COMMUNES ET SOUS- 196 PREFECTURES, MAN, SOUS- PREFECTURE SEU TIA MAN, COMMUNE 197 1- FLINDE ALBERT 2- KONE AMARA BANNEU, TEAPLEU, YELLEU ET ZOUAN-HOUNIEN, COMMUNES ET SOUS- PREFECTURES 198 MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH BIN-HOUYE ET GOULALEU, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 199 PANPOA OUGIN KAMALO, SIFIE ET WOROFLA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE 205 COULIBALY BOUAKE . -

Annuaire Statistique D'état Civil 2019

1 ii REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA STATISTIQUE, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2019 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr Amoncou Fidel YAPI MATED/DESPSE - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE MATED/DGAT - Assi Thierry YAPO MATED/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI - Rigobert ZEBA MJDH/DECA - Gérarde ATSE - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU Epse BOHOUSSOU MATED/ONECI - N’Guessan Valery Giscard KOUAME MATED/DAFM - Jean-Jacques ATSAIN - Daouda KONE MSHP/DIIS - Badé Paul Canisius ADOMON MSHP/DCPEV - Dr Faustin YAO SOUS-PREFECTURE DE - Saguidi BAKAYOKO JACQUEVILLE SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Hermann TANO - Massoma BAKAYOKO MPD/INS - Koffi Séverin KOUAKOU MPD/ONP - Beugré Jonathan N’GUESSAN INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO MBPE/CF-MATED - Gui Paulin OKPO UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI iii PREFACE L’Etat de Côte d’Ivoire a initié dès 2016 une réforme du système de l’état civil en vue de corriger les dysfonctionnements de l’état civil et accroître le taux de déclaration des faits d’état civil. Cette réforme s’est matérialisée par l’adoption, en Conseil des Ministres, du document de Stratégie Nationale de l’Etat Civil et de l’Identification (SNECI). L’opérationnalisation de la stratégie a conduit à l’adoption des lois n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance.