L'avesnois Et De La Thiérache

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

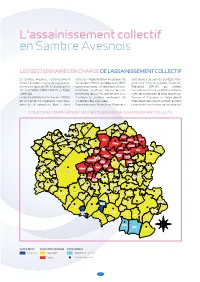

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique Bienvenuebienvenue !! Brochure OTSI 2014-4 Mise En Page 1 03/03/2014 17:49 Page2

Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page1 Le Quesnoy Guide ET SES ENVIRONS Touristique BienvenueBienvenue !! Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page2 Envie d’un séjour en famille, d’un week-end en amoureux, d’une découverte culturelle ? Ici, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir : hébergement, restauration, détente, divertissement, culture... Eth Lille Bry Jenlain Wargnies le Grand BAVAY Saint Waast Maresches Wargnies le Petit Villers Pol Preux au Sart Orsinval Sepmeries Frasnoy Gommegnies St Martin sur Ecaillon Ruesnes Le Quesnoy Villereau Beaudignies Potelle Louvignies Quesnoy Cambrai Jolimetz Ghissignies Salesches Raucourt au bois Locquignol Neuville en avesnois Englefontaine Poix du Nord Hecq Vendegies au bois Preux-au-Bois Maroilles Landrecies Marcheurs, cyclistes ou cavaliers, nos balades s’offrent à vous. Vous recherchez la détente d’une partie de golf ou l’ambiance d’une fête ? Suivez vos envies, chez nous tout est divertissement... 2 0 Brochure OTSI 2014-4_Mise en page 1 03/03/2014 17:49 Page3 Sommaire Découvrir Le Quesnoy : Patrimoine - Nature - Histoire - Nouvelle Zélande........... Le Quercitain ............................................................... p 4 à 7 Loisirs et balades Loisirs ......................................................................... Circuits des remparts ................................................... Randonnées ................................................................ p 8 à 11 Terroir Produits du terroir ....................................................... -

Bulletin Municipal

NUMERO 32 DECEMBRE 2010 FOREST Site Internet de la commune : www.forest-cis.fr Site Internet de la 2c2m : www.2c2m-avesnois.fr Email : [email protected] Ils quittent l’école communale BULLETIN MUNICIPAL Madame, Monsieur, Depuis quelques semaines, les travaux concernant la Chaussée Brunehaut ont débuté. Ceux-ci vont certainement occasionner des gênes passagères. Il est difficile de faire autrement. Nous avons toujours pu compter sur le bon sens et la coopération des Forésiennes et des Forésiens lors des précédents chantiers. Nous n’imaginons pas un seul instant qu’il en soit autrement aujourd’hui. Notre commune est traversée par cette route départementale empruntée, chaque jour, par des milliers de véhicules qui ne respectent pas toujours la vitesse imposée. Des accidents graves ont déjà eu lieu. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Le projet, établi avec la collaboration des services du Conseil Général et de la DDE, a surtout pour finalité d’accroître la sécurité dans la traversée du village et bien entendu d’en améliorer le cadre de vie. Ce type de réalisation s’est fait dans de nombreuses communes et jamais personne ne l’a regretté. Avec de nouveaux candélabres, des plantations discrètes, des places de parking matérialisées, des entrées de cour et des trottoirs en tarmacadam, notre village aura une autre apparence. Soyons fiers d’habiter Forest, acceptons quelques contraintes dans l’intérêt général et au final, nous serons tous gagnants ! Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une Bonne Année 2011. Qu’elle vous apporte la Santé. Maurice Saniez, Maire de Forest 2 Quelques cartes postales vers 1910. -

Le Quesnoy – Circuit De Potelle

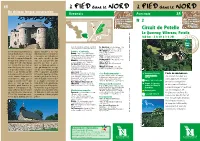

à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD Un château longue conservation Avesnois Avesnois Bavaisis, Bavaisis, Pays Quercitain, o Pays Quercitain, Valenciennes forêt de Mormal, N 2 forêt de Mormal, D 932 2000 ans 2000 ans Le Quesnoy d’histoire d’histoire Maubeuge à contempler Circuit de Potelle à contempler N 2 de Mormal Forêt Domaniale Avesnes- Maroilles sur-Helpe Le Quesnoy, Villereau, Potelle Landrecies D 962 D 932 D 964 D 32 (10 km - 2 h 30 à 3 h 20) N 43 D 934 Prisches Le Cateau-Cambrésis 3 Toutes les informations pratiques mentionnées Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête Château de Potelle. couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. du lait en septembre (03.27.77.51.60). Mecquignies : De cette situation à proximité de la épaisses murailles et ses tours Activités et curiosités Fête médiévale en Bavay : juillet les années impaires forêt de Mormal, donc cernée par cylindriques (dont les meurtrières Musée et site archéologique (03.27.39.81.65). départemental, visite de l’hypocauste sous Nord : Journées régionales des villes les bois et traversée par la et les fenêtres ont été bouchées). l’Office (03.27.63.13.95), musée du 11 Rhonelle, le seigneur Willaume de Son entrée, encadrée de deux fortifiées en avril (03.27.20.54.70). septembre 1709 (03.27.39.81.65). Preux-au-bois : Bavaisis : Fête du bois en mai Mortagne fit un privilège en dotant tours, était jadis précédée d’un Sentiers d’interprétation, (03.27.77.35.51). le village de Potelle d’un château pont-levis avec herse et assom- 2000 ans d’histoire (03.27.39.81.65). -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies -

Schema Regional De Coherence Ecologique - Trame Verte Et Bleue Du Nord-Pas De Calais

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE - TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS Docu ment proviso BOESCHEPE GODEWAERSVELDE HALLUIN secteur B1 BERTHEN BOUSBECQUE WERVICQ-SUD SAINT-JANS-CAPPEL Les continuités écologiques FLETRE NEUVILLE-EN-FERRAIN COMINES RONCQ ir WARNETON e et les espaces à renaturer METEREN LINSELLES TOURCOING DEULEMONT CONTINUITES ECOLOGIQUES BAILLEUL QUESNOY-SUR-DEULE BONDUES Réservoirs de biodiversité WATTRELOS MERRIS MOUVAUX FRELINGHIEN Réservoirs de biodiversité linéaires WAMBRECHIES NIEPPE ROUBAIX Réservoirs de Biodiversité VIEUX-BERQUIN ARMENTIERES LEERS STEENWERCK HOUPLINES VERLINGHEM Espaces naturels relais CROIX MARQUETTE-LEZ-LILLE LYS-LEZ-LANNOY MARCQ-EN-BAROEUL LE DOULIEU WASQUEHAL LANNOY PERENCHIES ERQUINGHEM-LYS LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES TOUFFLERS Sous-trames des Réservoirs de Biodiversit é LOMPRET SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE PREMESQUES HEM NEUF-BERQUIN et des Espaces naturels relais LA MADELEINE LAMBERSART SAILLY-LEZ-LANNOY ESTAIRES SAILLY-SUR-LA-LYS zones humides BOIS-GRENIER CAPINGHEM MONS-EN-BAROEUL ENNETIERES-EN-WEPPES FOREST-SUR-MARQUE forêts VILLENEUVE-D'ASCQ WILLEMS MERVILLE FLEURBAIX creuses LILLE RADINGHEM-EN-WEPPES LA GORGUE ENGLOS SEQUEDIN ESCOBECQUES TRESSIN prairies et/ ou bocage BAISIEUX LEZENNES CHERENG LE MAISNIL HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN côteaux calcaires LOOS ANSTAING LAVENTIE FROMELLES ERQUINGHEM-LE-SEC RONCHIN LESTREM BEAUCAMPS-LIGNY HAUBOURDIN CAMPHIN-EN-PEVELE landes et pelouses acidiphiles GRUSON FACHES-THUMESNIL LESQUIN BOUVINES AUBERS EMMERIN SAINGHIN-EN-MELANTOIS CALONNE-SUR-LA-LYS -

Complexe Écologique De La Forêt De Mormal Et Des Zones Bocagères Associées (Identifiant National : 310013702)

Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013702 Complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées (Identifiant national : 310013702) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 00020000) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC, .- 310013702, Complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013702.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CSN NPDC, DREAL NPDC Centroïde calculé : 707791°-2583812° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 05/12/2014 Date actuelle d'avis CSRPN : 05/12/2014 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Plaquette Du CLIC- IT-IPA-190V2

Le CLIC intervient sur les communes de : L’équipe du CLIC vous accueille AMFROIPRET LE FAVRIL du lundi au vendredi de 13h30 à 17h Centre Local d’Information et AUDIGNIES LE QUESNOY (ou le matin sur rendez-vous) de Coordination Gérontologique BAVAY LOCQUIGNOL et le mercredi de 8h30 à 12h30 et BEAUDIGNIES LOUVIGNIES-QUESNOY de 13h30 à17h00 Le C.L.I.C. du Plateau de Mormal Relais Autonomie BELLIGNIES MARESCHES (répondeur en dehors des heures d’ouverture) BERMERIES MAROILLES Des solutions BETTRECHIES MECQUIGNIES pour bien vieillir BOUSIES NEUVILLE-EN-AVESNOIS C>Uli@il o soo 60 oo 61) APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE BRY OBIES Vivre à domicile, rester autonome, choisir un établissement... CROIX-CALUYAU ORSINVAL ou au 03.27.14.86.24 ENGLEFONTAINE POIX-DU-NORD ETH POTELLE C entre FONTAINE AU BOIS PREUX-AU-BOIS Local FOREST-EN-CAMBRESIS PREUX-AU-SART • Plan d’accès Znformation FRASNOY RAUCOURT-AU-BOIS ··:-~-~ Coordination GHISSIGNIES ROBERSART D.114 du Plateau de Mormal GOMMEGNIES RUESNES vers RUESNES GUSSIGNIES SALESCHES 90 rue du 8 mai 1945 D.,., ~, ~ 0 D.942 >"vers BAVAY BP 20061 HARGNIES SEPMERIES vers BEAUDIGNl~---Â7 SOLESMES <Il( 59530 Le Quesnoy HECQ ST-WAAST Fax : 03.27.14.86.64 HON-HERGIES TAISNIERES/HON [email protected] http://www.clic-plateau-de-mormal.fr/ HOUDAIN-LEZ-BAVAY VENDEGIES-AU-BOIS C entre JENLAIN VILLEREAU Local i nformation e>1~1,m1 o soo 60 oo 61) lf,Coordination APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE JOLIMETZ VILLERS-POL du Plateau de Mormal LA FLAMENGRIE WARGNIES-LE-GRAND Centre hospitalier LA LONGUEVILLE WARGNIES-LE-PETIT D.86 D.934 vers GHISSIGNIES vers LANDRECIES Le Quesnoy LE CATEAU LANDRECIES IT-IPA-190 v2 Personnes de 60 ans et plus PRISE EN CHARGE Le CLIC, vous propose ses services En collaboration avec les profes- pour : sionnels, l’équipe du CLIC Vous aider dans vos démarches évalue vos besoins et élabore administratives : dossier APA, un plan d’accompagnement CMU, aide sociale, etc…, individualisé, assure sa mise répondre à vos demandes Le CLIC en œuvre, son suivi et d’informations diverses. -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN

G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen . -

Europese Economische Gemeenschap

]. 2 . 64 PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 297/64 EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP VERORDENINGEN VERORDENING No. 7/64/EEG VAN DE COMMISSIE van 29 januari 1964 tot vaststelling van de lijst van gemeenten in de grenszones die zowel dezerzijds als generzijds van de gemeenschappelijke grens tussen Frankrijk en de aangrenzende Lid-Staten zijn vastgesteld DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, VASTGESTELD : Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Euro pese Economische Gemeenschap en in het bijzonder Artikel 1 op artikel 51 , De gemeenten die gelegen zijn in de zones die Gelet op Verordening no . 36/63/EEG van de bij artikel 1 , lid 1 , alinea c) van Verordening no . Raad van 2 april 1963 inzake de sociale zekerheid 36/63/EEG, zowel dezerzijds als generzijds van de van grensarbeiders ( 1 ), en in het bijzonder op arti gemeenschappelijke grens tussen Frankrijk en de kel 1 , lid 1 , alinea c), aangrenzende Lid-Staten werden vastgesteld, zijn Gelet op Verordening no . 3/64/EEG van de Raad die vermeld in de bijlage van deze verordening . van 18 december 1963 tot vaststelling van de bij lagen van Verordening no . 36/63/EEG inzake de Artikel 2 sociale zekerheid van grensarbeiders (2), en in het bij zonder op artikel 3, Deze verordening treedt in werking op 1 fe Gezien de goedkeuring van de betrokken Lid bruari 1964 . Staten , Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasse lijk in elke Lid-Staat . Gedaan te Brussel, 29 januari 1964 . Voor de Commissie De Voorzitter Walter HALLSTEIN (x) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen no . -

Avis De Consultation Du Public

Préfecture du Nord Bureau des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ---- Commune de FEIGNIES AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC La société Sambre Agriculture Méthanisation Environnement (SAME) dont le siège social est situé 61 rue Georges Clemenceau à COLLERET (59680) a présenté une demande en vue d’obtenir l’enregistrement d’une unité de méthanisation dans la zone artisanale de la Marlière à FEIGNIES. L’épandage se fera sur les communes de : AUDIGNIES, AULNOYE-AYMERIES, AIBES, AS- SEVENT, BACHANT, BAVAY, BEAUFORT, BELLIGNIES, BERLAIMONT, BETTIGNIES, BEU- GNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, BOUSSOIS, CERFONTAINE, COLLERET, COUSOLRE, DAMOUSIES, DIMONT, DOURLERS, ECLAIBES, ECUELIN, ELESMES, ESNES, FERRIERE-LA-GRANDE, FERRIERE-LA-PETITE, FLOURSIES, GOGNIES- CHAUSSÉE, GOMMEGNIES, GUSSIGNIES, HARGNIES, HAUT-LIEU, HAUTMONT, HON HER- GIES, HOUDAIN LES BAVAY, JEUMONT, LEVAL, LEZ FONTAINE, LIMONT-FONTAINE, LON- GUEVILLE, LOUVROIL, MAIRIEUX, MARPENT, MAUBEUGE, MECQUIGNIES, PONT-SUR- SAMBRE, POTELLE, PREUX-AU-SART, QUIEVELON, RECQUIGNIES, ROUSIES, SAINT-AU- BIN, SAINT-REMY-DU-NORD, SAINT-WAAST, SASSEGNIES, SOLRINNES, TAISNIERES-SUR- HON, VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG, VILLEREAU, VILLERS-SIRE-NICOLE, WAMBAIX, WAR- GNIES-LE-PETIT et WATTIGNIES-LA-VICTOIRE ; Conformément aux dispositions du code de l’environnement, une consultation est organisée en mairie de FEIGNIES du 17 août 2020 au 17 septembre 2020 inclus, où le public pourra prendre connaissance du dossier, tous les jours ouvrables, aux heures d'ouverture des bureaux et formuler ses observations qui seront consignées sur le registre ouvert à cet effet ou lui être annexées si elles sont remises par écrit. Elles pourront également être adressées par courrier à la préfecture du Nord – Direction de la Co- ordination des Politiques interministérielles – Bureau des Installations Classées pour la protection de l’environnement – 12 rue Jean Sans Peur – CS 20003 - 59039 Lille Cédex ou par courrier élec- tronique à l’adresse suivante : [email protected] . -

Territoires De Rattachement À La Caf Du Nord

Territoires de rattachement à la Caf du Nord COMMUNES TERRITOIRE ABANCOURT CAMBRAI ABSCON VALENCIENNES AIBES MAUBEUGE AIX DOUAI ALLENNES-LES-MARAIS LILLE AMFROIPRET MAUBEUGE ANHIERS DOUAI ANICHE DOUAI ANNEUX CAMBRAI ANNOEULLIN LILLE ANOR MAUBEUGE ANSTAING ROUBAIX ANZIN VALENCIENNES ARLEUX DOUAI ARMBOUTS-CAPPEL DUNKERQUE ARMENTIERES ARMENTIERES ARNEKE DUNKERQUE ARTRES VALENCIENNES ASSEVENT MAUBEUGE ATTICHES LILLE AUBENCHEUL-AU-BAC CAMBRAI AUBERCHICOURT DOUAI AUBERS LILLE AUBIGNY-AU-BAC DOUAI AUBRY-DU-HAINAUT VALENCIENNES AUBY DOUAI AUCHY-LEZ-ORCHIES DOUAI AUDIGNIES MAUBEUGE AULNOY-LEZ-VALENCIENNES VALENCIENNES AULNOYE-AYMERIES MAUBEUGE AVELIN LILLE AVESNELLES MAUBEUGE AVESNES-LE-SEC VALENCIENNES AVESNES-LES-AUBERT CAMBRAI AVESNES-SUR-HELPE MAUBEUGE AWOINGT CAMBRAI BACHANT MAUBEUGE BACHY LILLE BAILLEUL ARMENTIERES BAISIEUX ROUBAIX BAIVES MAUBEUGE BAMBECQUE DUNKERQUE BANTEUX CAMBRAI BANTIGNY CAMBRAI BANTOUZELLE CAMBRAI BAS-LIEU MAUBEUGE BAUVIN LILLE BAVAY MAUBEUGE BAVINCHOVE DUNKERQUE BAZUEL CAMBRAI BEAUCAMPS-LIGNY LILLE BEAUDIGNIES MAUBEUGE BEAUFORT MAUBEUGE BEAUMONT-EN-CAMBRESIS CAMBRAI BEAURAIN CAMBRAI BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE MAUBEUGE BEAURIEUX MAUBEUGE BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS CAMBRAI BELLAING VALENCIENNES BELLIGNIES MAUBEUGE BERELLES MAUBEUGE BERGUES DUNKERQUE BERLAIMONT MAUBEUGE BERMERAIN CAMBRAI BERMERIES MAUBEUGE BERSEE LILLE BERSILLIES MAUBEUGE BERTHEN ARMENTIERES BERTRY CAMBRAI BETHENCOURT CAMBRAI BETTIGNIES MAUBEUGE BETTRECHIES MAUBEUGE BEUGNIES MAUBEUGE BEUVRAGES VALENCIENNES BEUVRY-LA-FORET DOUAI BEVILLERS CAMBRAI BIERNE DUNKERQUE