Angeli E Seus Quadrinhos Marginais “Autobiográficos”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Música E Identidade De Marca: Uma Análise De Conteúdo Sobre a Atuação Da Marca Farm No Spotify

Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Luana Gomes Gandra Coutinho Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Música e identidade de marca: uma análise de conteúdo sobre a atuação da marca Farm no Spotify Projeto final em Publicidade e Propaganda apresentado à Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Orientador: Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro Brasília 2019 Faculdade de Comunicação Departamento de Audiovisuais e Publicidade Luana Gomes Gandra Coutinho Projeto Final aprovado em ___/___/___ para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda. BANCA EXAMINADORA ______________________________________________________ Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro DAP/FAC/UnB | Orientador ______________________________________________________ Prof. Dr. Edmundo Brandão Dantas DAP/FAC/UnB | Examinador ______________________________________________________ Profª. Drª. Suelen Brandes Marques Valente DAP/FAC/UnB | Examinadora ______________________________________________________ Prof. Me. Mauro Celso Maia FAC/UnB | Suplente Brasília 2019 Tudo o que uma marca faz pode ser entendido como um capítulo da sua história, contada com o objetivo de reforçar o seu significado e, como consequência, envolver os que se identificam com tais narrativas. (Ronaldo Fraga). Agradecimentos Aos meus pais, a minha família e amigos, pelo apoio, pelo suporte e pela companhia nessa caminhada. A Suelen, Edmundo e Mauro, por aceitarem compor a banca e participar desse projeto muito especial para mim. A Rafa e Clara por compartilharem comigo essa experiência e terem feito dela mais feliz e prazerosa. -

RETRATOS DA MÚSICA BRASILEIRA 14 Anos No Palco Do Programa Sr.Brasil Da TV Cultura FOTOGRAFIAS: PIERRE YVES REFALO TEXTOS: KATIA SANSON SUMÁRIO

RETRATOS DA MÚSICA BRASILEIRA 14 anos no palco do programa Sr.Brasil da TV Cultura FOTOGRAFIAS: PIERRE YVES REFALO TEXTOS: KATIA SANSON SUMÁRIO PREFÁCIO 5 JAMELÃO 37 NEY MATOGROSSO 63 MARQUINHO MENDONÇA 89 APRESENTAÇÃO 7 PEDRO MIRANDA 37 PAULINHO PEDRA AZUL 64 ANTONIO NÓBREGA 91 ARRIGO BARNABÉ 9 BILLY BLANCO 38 DIANA PEQUENO 64 GENÉSIO TOCANTINS 91 HAMILTON DE HOLANDA 10 LUIZ VIEIRA 39 CHAMBINHO 65 FREI CHICO 92 HERALDO DO MONTE 11 WAGNER TISO 41 LUCY ALVES 65 RUBINHO DO VALE 93 RAUL DE SOUZA 13 LÔ BORGES 41 LEILA PINHEIRO 66 CIDA MOREIRA 94 PAULO MOURA 14 FÁTIMA GUEDES 42 MARCOS SACRAMENTO 67 NANA CAYMMI 95 PAULINHO DA VIOLA 15 LULA BARBOSA 42 CLAUDETTE SOARES 68 PERY RIBEIRO 96 MARIANA BALTAR 16 LUIZ MELODIA 43 JAIR RODRIGUES 69 EMÍLIO SANTIAGO 96 DAÍRA 16 SEBASTIÃO TAPAJÓS 44 MILTON NASCIMENTO 71 DORI CAYMMI 98 CHICO CÉSAR 17 BADI ASSAD 45 CARLINHOS VERGUEIRO 72 PAULO CÉSAR PINHEIRO 98 ZÉ RENATO 18 MARCEL POWELL 46 TOQUINHO 73 HERMÍNIO B. DE CARVALHO 99 CLAUDIO NUCCI 19 YAMANDU COSTA 47 ALMIR SATER 74 ÁUREA MARTINS 99 SAULO LARANJEIRA 20 RENATO BRAZ 48 RENATO TEIXEIRA 75 MILTINHO EDILBERTO 100 GERMANO MATHIAS 21 MÔNICA SALMASO 49 PAIXÃO CÔRTES 76 PAULO FREIRE 101 PAULO BELLINATI 22 CONSUELO DE PAULA 50 LUIZ CARLOS BORGES 76 ARTHUR NESTROVSKI 102 TONINHO FERRAGUTTI 23 DÉRCIO MARQUES 51 RENATO BORGHETTI 78 JÚLIO MEDAGLIA 103 CHICO MARANHÃO 24 SUZANA SALLES 52 TANGOS &TRAGEDIAS 78 SANTANNA, O Cantador 104 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) PAPETE 25 NÁ OZETTI 52 ROBSON MIGUEL 79 FAGNER 105 (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) ANASTÁCIA 26 ELZA SOARES 53 JORGE MAUTNER 80 OSWALDO MONTENEGRO 106 Refalo, Pierre Yves Retratos da música brasileira : 14 anos no palco AMELINHA 26 DELCIO CARVALHO 54 RICARDO HERZ 80 VÂNIA BASTOS 106 do programa Sr. -

A Trajetória De José Penalva Anna Stella Schic Entrevista Darius

REVISTA QUADRIMESTRAL DA ACADEMIA BRASILEIRA DE MÚSICA IACAFTIA BRASILEIRA • DE IC) A Trajetória de José Penalva Saudades de Mário Tavares Anna Stella Schic entrevista Reavaliando o Romantismo Darius Milhaud Musical Brasileiro Saudações a Ilza Nogueira e Atividades da ABM em 2002 Lutero Rodrigues Ácadernia (Brasileira de Música 'Desc(e 1945 a serviço da música no Brasil- Diretoria: 1 ‘hno baieger 1 iiiesidenie), Nlereedes Beis Pequeno (vice-presidente), Roberto Duarte 11 " secretario), Jocy de Oliveira `2" seuetarm 1 ir .u du 1aeuehian t1" . 1 Haiti Aguiar (2 tesoureira; Comissão de contas: Titulares: Amaral Vieira. Aylton Escobar e \,'asco Nlarii. Suplentes: 1.rost Mahle e orton Nlorozowiet. (ladeira Patrono Fundador Sucessores 1. José de Anchieta Heitor Villa-Lobos Ademar Nobrega - Marlos Nobre 9, Luiz Álvares Pinto Fructuoso Vianna Waldemar Henrique - Vicente Salles 3. Domingos Caldas Barbosa J'ayme Ovalle e Radamés Gnattali Bidu Sazão - Cecilia Conde 4. J. J. E. Lobo de Mesquita Oneyda Alvarenga Ernani Aguiar 5. José Mauricio Nunes Garcia Fr. Pedro Sinzig Pe. João Batista Lehmann - Cleofe P. de Mattos - Roberto Tibiriçá 6. Sigismund Neukomm Garcia de Miranda Neto Ernst Mahle 7. Francisco Manuel da Silva Martin Braunwieser Mercedes Reis Pequeno 8, Dom Pedro 1 Luis Cosme José Siqueira - Arnaldo Senise 9. Thomáz Cantuária Paulino Chaves Brasílio Itiberê - Osvaldo Lacerda 10. Cândido lgnácio da Silva Octavio Maul Armando Albuquerque - Régis Duprat 11. Domingos R. Mussurunga Savino de Benedictis Mário Ficarelli 12. José Maria Xavier Otavio Bevilacqua José Maria Neves - 13. José Amat Paulo Silva e Andrade Muricy Ronaldo Miranda 14. Elias Álvares Lobo Dinorá de Carvalho Eudoxia de Barros 15. -

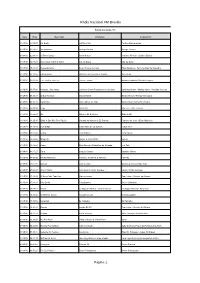

Rádio Nacional Fm De Brasília

Rádio Nacional FM Brasília RÁDIO NACIONAL FM Data Hora Descrição Intérprete Compositor 01/09/16 00:02:27 For Emily Luiz Eça Trio Pacífico Mascarenhas 01/09/16 01:56:02 Ser Brasileiro George Durand George Durand 01/09/16 02:54:31 A Última Dança Paula Nunes Vanessa Pinheiro / Lidiana Enéias 01/09/16 04:01:21 Uma Gaita Sobre O Morro Edu da Gaita Edu da Gaita 01/09/16 05:00:26 Pressentimento Grupo Toque de Salto Elton Medeiros / Hermínio Belo de Carvalho 01/09/16 06:00:56 Fita Amarela Martinho da Vila & Aline Calixto Noel Rosa 01/09/16 06:03:38 Tim Tim Por Tim Tim Leonel Laterza Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques 01/09/16 06:07:43 Verdade, Uma Ilusão Carlinhos Brown/Paralamas do Sucesso Carlinhos Brown / Marisa Monte / Arnaldo Antunes 01/09/16 06:11:31 O Que Se Quer Marisa Monte Marisa Monte / Rodrigo Amarante 01/09/16 06:14:12 Geraldofla Mário Adnet & Lobão Mário Adnet / Bernardo Vilhena 01/09/16 06:18:14 Pagu Maria Rita Rita Lee / Zélia Duncan 01/09/16 06:22:27 Ela Gilberto Gil & Moska Gilberto Gil 01/09/16 06:25:16 Onde A Dor Não Tem Razão Mariana de Moraes & Zé Renato Paulinho da Viola / Elton Medeiros 01/09/16 06:29:06 Dois Cafés Tulipa Ruiz & Lulu Santos Tulipa Ruiz 01/09/16 06:32:46 Lenha Zeca Baleiro Zeca Baleiro 01/09/16 06:36:42 Milagreiro Djavan & Cássia Eller Djavan 01/09/16 06:42:26 Capitu Zélia Duncan & Hamilton de Holanda Luiz Tatit 01/09/16 06:47:27 Terra Caetano Veloso Caetano Veloso 01/09/16 06:53:55 Pavão Misterioso Ednardo, Amelinha & Belchior Ednardo 01/09/16 06:57:56 Estrelar Marcos Valle Marcos & Paulo Sérgio Valle 01/09/16 -

Dulcinéia Catadora: Cardboard Corporeality and Collective Art in Brazil

Vol. 15, Num. 3 (Spring 2018): 240-268 Dulcinéia Catadora: Cardboard Corporeality and Collective Art in Brazil Elizabeth Gray Brown University Eloísa Cartonera and Cardboard Networks From a long history of alternative publishing in Latin America, Eloísa Cartonera emerged in Argentina in 2003, and sparked a movement that has spread throughout South and Central America and on to Africa and Europe. The first cartonera emerged as a response to the debt crisis in Argentina in 2001 when the country defaulted causing the Argentine peso to plummet to a third of its value. Seemingly overnight, half of the country fell into living conditions below the poverty line, and many turned to informal work in order to survive. The cartoneros, people who make their living salvaging and reselling recyclable materials, became increasingly present in the streets of Buenos Aires. With the onset of neoliberal policies, people mistrusted and rejected everything tied to the government and economic powers and saw the need to build new societal, political, and cultural models. Two such people were the Argentine poet, Washington Cucurto, and artist Javier Barilaro. Distressed by the rising number of cartoneros and the impossible conditions of the publishing market, Cucurto and Barilaro founded Eloísa Cartonera. Thirteen years later, Eloísa is still printing poetry and prose on Xeroxed paper and binding it in cardboard bought from cartoneros at five times the rate of the recycling Gray 241 centers. The cardboard covers are hand-painted in tempera by community members, including cartoneros, and then sold on the streets for a minimal price, just enough to cover production costs. -

MAM Leva Obras De Seu Acervo Para As Ruas Da Cidade De São Paulo Em Painéis Urbanos E Projeções

MAM leva obras de seu acervo para as ruas da cidade de São Paulo em painéis urbanos e projeções Ação propõe expandir as fronteiras do Museu para além do Parque Ibirapuera, para toda a cidade, e busca atingir públicos diversos. Obras de artistas emblemáticos da arte brasileira, de Tarsila do Amaral a Regina Silveira, serão espalhadas pela capital paulista Incentivar e difundir a arte moderna e contemporânea brasileira, e torná-la acessível ao maior número possível de pessoas. Este é um dos pilares que regem o Museu de Arte Moderna de São Paulo e é também o cerne da ação inédita que a instituição promove nas ruas da cidade. O MAM expande seu espaço físico e, até 31 de agosto, apresenta obras de seu acervo em painéis de pontos de ônibus e projeções de escala monumental em edifícios do centro de São Paulo. A ação MAM na Cidade reforça a missão do Museu em democratizar o acesso à arte e surge, também, como resposta às novas dinâmicas sociais impostas pela pandemia. “A democratização à arte faz parte da essência do MAM, e é uma missão que desenvolvemos por meio de programas expositivos e iniciativas diversas, desde iniciativas pioneiras do Educativo que dialogam com o público diverso dentro e fora do Parque Ibirapuera, até ações digitais que ampliam o acesso ao acervo, trazem mostras online e conteúdo cultural. Com o MAM na Cidade, queremos promover uma nova forma de experienciar o Museu. É um presente que oferecemos à São Paulo”, diz Mariana Guarini Berenguer, presidente do MAM São Paulo. Ao longo de duas semanas, MAM na Cidade apresentará imagens de obras de 16 artistas brasileiros espalhadas pela capital paulista em 140 painéis em pontos de ônibus. -

Brazilian Middle-Class Music: Tradition, Hibridity and Community in the Development of Mpb

5* ', m ‘ )T‘ LIBRARY (7 Michigan State 9m University This is to certify that the thesis entitled BRAZILIAN MIDDLE-CLASS MUSIC: TRADITION, HIBRIDITY AND COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF MPB presented by LUCIANO SIMOES SILVA has been accepted towards fulfillment of the requirements for the Master of degree in College of Music Arts ,4/2, 2" _ ‘ . ,_ Major Professor’s Signatufe 4/ ,I / ‘/ " / -’ 25w 2,7 - / Date MSU is an afflnnative-action. equal—opportunity employer 3--u-o-n-—-----u--.-.-n—n-I-I-I--.-—.-... PLACE IN RETURN BOX to remove this checkout from your record. To AVOID FINES return on or before date due. MAY BE RECALLED with earlier due date if requested. DATE DUE DATE DUE DATE DUE 5/08 K:lProj/Acc&Pres/ClRC/DateDue.indd BRAZILIAN MIDDLE-CLASS MUSIC: TRADITION, HIBRIDITY AND COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF MPB By Luciano Simoes Silva A THESIS Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS College of Music 2008 ABSTRACT BRAZILIAN MIDDLE-CLASS MUSIC: TRADITION, HYBRIDITY AND COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF MPB By Luciano Simoes Silva The Brazilian musical genre known as MPB was created in the late-1950s by members of the rising Brazilian middle class. In this thesis I will argue that MPB has been for fifiy years the cultural form par excellence of the urban and educated Brazilian middle class. The intersection of Nestor Garcia Canclini’s theory of hybrid cultures, Erie Hobsbawm and Terence Ranger’s theory of invented traditions, and Benedict Anderson’s theory of imagined communities will provide an interpretative framework within which the development of MPB and its interaction with the middle class can be more clearly and fully understood. -

Artes Visuais

MINISTÉRIOMINISTÉRIO DADA CULCULTURATURA Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Ministro da Cultura Gilberto Gil Presidente da Funarte Antonio Grassi Chefe de Gabinete Myriam Lewin CENTRO DE ARTES CÊNICAS CENTRO DE ARTES VISUAIS CENTRO DE MÚSICA CENTRO DE PROGRAMAS INTEGRADOS CENTRO DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR DEPARTAMENTO DE CINEMA E VÍDEO ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS PRONAC BALANÇO DO ANO DE 2003 O grande desafio enfrentado pela Funarte em 2003 foi o resgate dos seus valores através das diretrizes que sempre nortearam a rica histó- ria da Instituição. Redimensioná-la para o presente, inserindo novos debates em um grande programa de política cultural de alcance nacio- nal é uma das metas que esta gestão vem desenvolvendo. Para isso contamos com o apoio do corpo técnico. Mesmo em número reduzido, acreditou nas propostas do novo governo e trabalhou para que a Fundação recuperasse sua relevância como modelo que sempre esteve à frente de seu tempo no cenário artístico e cultural do país. A cultura retoma seu lugar no cenário político e começamos nossas atividades abrindo o debate, ouvindo os artistas, produtores cultu- rais, críticos, professores, a sociedade civil organizada e o público em geral. Foram realizados seminários nas áreas de música, artes cênicas, artes visuais. Os resultados desses encontros levaram ao redimensi- onamento das ações da Funarte para atender às demandas da classe. Novas ações que atendem de forma mais efetiva aos interesses da ca- tegoria foram criadas. O objetivo: a construção de políticas e projetos à altura da diversidade do povo e da cultura brasileira. Foi fundamental a mudança da estrutura organizacional do Ministério da Cultura, cumprindo compromisso de campanha do governo Luiz Inácio Lula da Silva. -

Lista De Preã§Os USP 19

LISTA DE LIVROS Grupo Companhia das Letras 21ª Festa do Livro da USP Preço Preço com Título Autor de capa desconto 100 AFORISMOS SOBRE O AMOR E A MORTE Friedrich Nietzsche R$ 24.90 R$ 12.45 103 CONTOS DE FADAS Angela Carter R$ 62.90 R$ 31.45 1922 Marcos Augusto Gonçalves R$ 62.90 R$ 31.45 1968: O ano que não terminou (Edição especial)Zuenir Ventura R$ 64.90 R$ 32.45 1984 George Orwell R$ 57.90 R$ 28.95 24 CONTOS DE F. SCOTT FITZGERALD F. Scott Fitzgerald R$ 54.90 R$ 27.45 28 CONTOS DE JOHN CHEEVER John Cheever R$ 52.90 R$ 26.45 50 CONTOS DE MACHADO DE ASSIS Machado de Assis R$ 62.90 R$ 31.45 50 CONTOS E 3 NOVELAS Sérgio Sant'Anna R$ 79.90 R$ 39.95 50 poemas de revolta Vários autores R$ 37.90 R$ 18.95 A arte da guerra Sun Tzu R$ 54.90 R$ 27.45 A batalha dos poderes Oscar Vilhena Vieira R$ 49.90 R$ 24.95 A boa política Ensaios sobre a democracia na eraRenato da internet Janine Ribeiro R$ 52.90 R$ 26.45 A educação sentimental Gustave Flaubert R$ 47.90 R$ 23.95 A ESPERA DOS BARBAROS J. M. Coetzee R$ 44.90 R$ 22.45 A falência Julia Lopes de Almeida R$ 34.90 R$ 17.45 A glória e seu cortejo de horrores Fernanda Torres R$ 47.90 R$ 23.95 A guerra dos mundos H. G. Wells R$ 59.90 R$ 29.95 A humilhação Philip Roth R$ 27.90 R$ 13.95 A insustentável leveza do ser (Capa dura) Milan Kundera R$ 62.90 R$ 31.45 A literatura nazista na América Roberto Bolaño R$ 54.90 R$ 27.45 A luneta âmbar Philip Pullman R$ 54.90 R$ 27.45 A mãe de todas as perguntas Rebecca Solnit R$ 37.90 R$ 18.95 A morte e a vida de Alan Turing Um romance David Lagercrantz R$ 57.90 R$ 28.95 A música do universo Ondas gravitacionais e a maiorJanna descoberta Levin científica dos últimos cemR$ anos 49.90 R$ 24.95 A origem da desigualdade entre os homens JeanJacques Rousseau R$ 27.90 R$ 13.95 A SANGUE FRIO Truman Capote R$ 72.90 R$ 36.45 A TEUS PES Ana Cristina Cesar R$ 27.90 R$ 13.95 A vida escolar de Jesus J.M. -

A Difusão Do Trabalho Literário De Raquel Naveira

61 A DIFUSÃO DO TRABALHO LITERÁRIO DE RAQUEL NAVEIRA Josenia Marisa Chisini* 1 - BREVE BIOGRAFIA SOBRE A ESCRITORA E ANÁLISE DE SUAS OBRAS Raquel Naveira nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 23 de setembro de 1957. Formou-se nas Faculdades de Direito e Letras da antiga FUCMT, hoje UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Leciona nos cursos desta instituição, como também minis- trou a disciplina de Literatura Portuguesa na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui uma experiência cultural notável, tem conhecimentos das literaturas e das línguas latina e francesa. Colabora assiduamente nos meios culturais, educacionais e artísticos de Campo Grande e em todo o centro-oeste. Raquel Naveira ocupa a cadeira número oito da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Durante os anos em que o Dr. Elpí- dio Reis foi presidente dessa instituição, a escritora participou das programações intituladas “Conversando Sobre”, supervisionadas por mim. Nesta pesquisa desejo conservar a memória artística dessa escritora. No livro Academia: Jubileu de Prata, editado em 1996, o Dr. Elpídio registrou a contribuição desses encontros para a sociedade e para Academia de Letras, sobretudo, dispondo a galeria atual dos acadêmicos, representando suas respectivas cadeiras1. * Professora de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. Doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela UNESP/ Assis-SP. 62 Até o momento, Raquel editou 15 obras literárias, o seu pri- meiro trabalho, Via Sacra, apareceu em 1989, cuja edição foi feita de maneira independente pela escritora. A partir dessa data, anualmente uma obra surge, demarcada por uma fonte inesgotável de criatividade. -

Redalyc.“Clara Crocodilo” E “Nego Dito”: Dois Perigosos Marginais?

Antíteses ISSN: 1984-3356 [email protected] Universidade Estadual de Londrina Brasil Garcia, Walter “Clara Crocodilo” e “Nego Dito”: dois perigosos marginais? Antíteses, vol. 8, núm. 15, enero-junio, 2015, pp. 10-36 Universidade Estadual de Londrina Londrina, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193340842002 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto DOI: 10.5433/1984-3356.2015v8n15p10 “Clara Crocodilo” e “Nego Dito”: dois perigosos marginais? “Clara Crocodilo” and “Nego Dito”: two dangerous outlaws? Walter Garcia* RESUMO O artigo sistematiza informações sobre a trajetória artística de Arrigo Barnabé e a de Itamar Assumpção; e discute as formas de duas composições: “Clara Crocodilo” (Arrigo Barnabé/ Mario Lucio Cortes), gravada em 1980 no LP Clara Crocodilo; e “Nego Dito” (Itamar Assumpção), gravada em 1981 no LP Beleléu, Leléu, Eu. Em perspectiva interdisciplinar, a noção de forma se refere tanto à análise dos elementos que estruturam determinada obra quanto à interpretação do sentido de tal estrutura à luz do processo histórico brasileiro. Assim, os materiais sonoros que constituem cada gravação, bem como os modos como esses materiais se articulam são relacionados ao processo histórico brasileiro na passagem da década de 1970 para a de 1980. Palavras-chave: Canção popular brasileira. Arrigo Barnabé. Itamar Assumpção. Sociedade brasileira contemporânea. ABSTRACT The paper systematizes some information about both Arrigo Barnabé’s and Itamar Assumpção’s artistic career. The paper analyses, as well, the forms of two compositions: “Clara Crocodilo” (Arrigo Barnabé/ Mario Lucio Cortes), recorded in 1980 on the Clara Crocodilo album; and “Nego Dito” (Itamar Assumpção), recorded in 1981 on the Beleléu, Leléu, Eu album. -

Aes Corporation

THE AES CORPORATION THE AES CORPORATION The global power company A Passion to Serve A Passion A PASSION to SERVE 2000 ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT THE AES CORPORATION 1001 North 19th Street 2000 Arlington, Virginia 22209 USA (703) 522-1315 CONTENTS OFFICES 1 AES at a Glance AES CORPORATION AES HORIZONS THINK AES (CORPORATE OFFICE) Richmond, United Kingdom Arlington, Virginia 2 Note from the Chairman 1001 North 19th Street AES OASIS AES TRANSPOWER Arlington, Virginia 22209 Suite 802, 8th Floor #16-05 Six Battery Road 5 Our Annual Letter USA City Tower 2 049909 Singapore Phone: (703) 522-1315 Sheikh Zayed Road Phone: 65-533-0515 17 AES Worldwide Overview Fax: (703) 528-4510 P.O. Box 62843 Fax: 65-535-7287 AES AMERICAS Dubai, United Arab Emirates 33 AES People Arlington, Virginia Phone: 97-14-332-9699 REGISTRAR AND Fax: 97-14-332-6787 TRANSFER AGENT: 83 2000 AES Financial Review AES ANDES FIRST CHICAGO TRUST AES ORIENT Avenida del Libertador COMPANY OF NEW YORK, 26/F. Entertainment Building 602 13th Floor A DIVISION OF EQUISERVE 30 Queen’s Road Central 1001 Capital Federal P.O. Box 2500 Hong Kong Buenos Aires, Argentina Jersey City, New Jersey 07303 Phone: 852-2842-5111 Phone: 54-11-4816-1502 USA Fax: 852-2530-1673 Fax: 54-11-4816-6605 Shareholder Relations AES AURORA AES PACIFIC Phone: (800) 519-3111 100 Pine Street Arlington, Virginia STOCK LISTING: Suite 3300 NYSE Symbol: AES AES ENTERPRISE San Francisco, California 94111 Investor Relations Contact: Arlington, Virginia USA $217 $31 Kenneth R. Woodcock 93% 92% AES ELECTRIC Phone: (415) 395-7899 $1.46* 91% Senior Vice President 89% Burleigh House Fax: (415) 395-7891 88% 1001 North 19th Street $.96* 18 Parkshot $.84* AES SÃO PAULO Arlington, Virginia 22209 Richmond TW9 2RG $21 Av.