Sommario P. 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Delibera C.C. 21 Del 5 Giugno 2019

Per l’approvazione e conferma del COPIA presente verbale, si sottoscrivono: IL PRESIDENTE F.to CAPPELLETTO MATTEO IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA F.to NAPOLITANO MARIARITA _______________________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. N. 21 del 05-06-2019 Ore 20:00 267/2000, la regolarità tecnica della OGGETTO: presente deliberazione. Approvazione del regolamento per il servizio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di mensa scolastica nel Comune di San Stino F.to DEL BELLO ROBERTO di Livenza. _______________________ Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi CAPPELLETTO MATTEO Presente dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. FANTON RITA ELISA Presente 267/2000, la regolarità contabile della TEZZOT GIORGIA Presente presente deliberazione. PELLIZZON STEFANO Presente MARCHIORI MAURO Presente BORTOLUZZO TIZIANO Presente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Antoniazzi Renza Presente F.to PASQUON STEFANIA SIMONELLA DAVIDE Assente TUIS MARFA Assente _______________________ PARPINEL FLAVIO Presente TOLLARDO FRANCESCA Presente Si attesta la conformità della presente TERRIBILE ELISA Presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e CANALI GIUSEPPE Presente ai regolamenti. RICATTO LUCA ETTORE Presente DE STEFANI GIANLUCA Presente IL SEGRETARIO COMUNALE CIBIN CRISTINA Presente F.to NAPOLITANO MARIARITA SUTTO DINO Assente Totale Presenti 14 Totale Assenti 3 Assessori esterni: La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO. all’originale agli atti del Comune. -

Page 1 R E G I O N E D E L V E N E T O E N E T O DIREZIONE

RRR E G I O N E D E L VVV E N E T O DDDIREZIONE GENERALE SSSCUOLE AUTONOME DEL AAAZIENDA ULSS NNN... 101010 SCOLASTICA PER IL VVVENETO “““VVVENETO OOORIENTALE ””” “““VVVENETO OOORIENTALE ””” PPPROVINCIA DI CCCOMUNI DEL VVVENEZIA “““VVVENETO OOORIENTALE """ AAACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA DDDIREZIONE GGGENERALE SSSCOLASTICA PER IL VVVENETO ,,, LE SSSCUOLE AAAUTONOME DEL “““VVVENETO OOORIENTALE ”,”,”, LLL’A’A’A ZIENDA ULSS NNN... 101010 “““VVVENETO OOORIENTALE ”,”,”, LA PPPROVINCIA DI VVVENEZIA E I CCCOMUNI DI AAANNONE VVVENETO ,,, CCCAORLE ,,, CCCEGGIA ,,, CCCINTO CCCAOMAGGIORE ,,, CCCONCORDIA SSSAGITTARIA ,,, EEERACLEA ,,, FFFOSSALTA DI PPPIAVE ,,, FFFOSSALTA DI PPPORTOGRUARO ,,, GGGRUARO ,,, JJJESOLO ,,, MMMEOLO ,,, MMMUSILE DI PPPIAVE ,,, NNNOVENTA DI PPPIAVE ,,, PPPORTOGRUARO ,,, PPPRAMAGGIORE ,,, S.S.S. DDDONÀ DI PPPIAVE ,,, SSSAN MMMICHELE AL TTTAGLIAMENTO ,,, SSSANTO SSSTINO DI LLLIVENZA ,,, TTTEGLIO VVVENETO ,,, TTTORRE DI MMMOSTO PER L '''INTEGRAZIONE SCOLASTSCOLASTICAICA E SOCSOCIALEIALE DEGLI ALUNNI CON DISDISABILITÀABILITÀ ... Repertorio n. 4319 del 25.06.2012 ACCORDO DI PROGRAMMPROGRAMMAAAA tra la Direzione Generale Scolastica per il Veneto, le Scuole Autonome del “Veneto Orientale”, l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, la Provincia di Venezia e i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità. PREMESSO • che nel processo di integrazione degli alunni con disabilità vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente; • che ai sensi della legge 05/02/1992, n. -

Comitato Regionale Veneto Stagione Sportiva 2020- 2021 – Calendario Gare Seconda Categoria Girone: O

COMITATO REGIONALE VENETO STAGIONE SPORTIVA 2020- 2021 – CALENDARIO GARE SECONDA CATEGORIA GIRONE: O .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 13/09/20 ! ! RITORNO: 17/01/21 I I ANDATA: 18/10/20 ! ! RITORNO: 21/02/21 I I ANDATA: 22/11/20 ! ! RITORNO: 28/03/21 I I ORE...: 15:30 ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 15:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE....: 15:30 I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I CALCIO BURANO 2015 - EVOLUTION TEAM I I ANNONESE F.C. - EVOLUTION TEAM I I ANNONESE F.C. - CALCIO MEOLO I I CESAROLO 1958 - MUSILE MILLE I I CALCIO MEOLO - CALCIO BURANO 2015 I I CALCIO BURANO 2015 - TORRE DI MOSTO I I EUROPEO CESSALTO - CASALE A.S.D. I I CESAROLO 1958 - CASALE A.S.D. I I CASALE A.S.D. - MUSILE MILLE I I FOSSALTESE - VIGOR I I FOSSALTESE - VILLANOVA I I EUROPEO CESSALTO - CESAROLO 1958 I I GIUSSAGHESE - CALCIO MEOLO I I GIUSSAGHESE - TORRE DI MOSTO I I EVOLUTION TEAM - GIUSSAGHESE I I TORRE DI MOSTO - ANNONESE F.C. I I MUSILE MILLE - EUROPEO CESSALTO I I SANGIORGESE - FOSSALTESE I I TREPORTI - SANGIORGESE I I TEGLIO VENETO - SANGIORGESE I I TEGLIO VENETO - VIGOR I I VILLANOVA - TEGLIO VENETO I I VIGOR - TREPORTI I I TREPORTI - VILLANOVA I .--------------------------------------------------------------. -

Intesa Programmatica D'area Della Venezia Orientale

Comune di Portogruaro INTESA PROGRAMMATICA D’AREA DELLA VENEZIA ORIENTALE - IPAVO Documento programmatico d’area Elaborazione a cura di: GAL Venezia Orientale Portogruaro, 16 luglio 2008 Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale Comitato di Coordinamento: Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale Provincia di Venezia Camera di Commercio di Venezia Soggetto Responsabile: Comune di Portogruaro Coordinamento: Comune di Musile di Piave Segretariato tecnico: GAL Venezia Orientale A cura di: GAL Venezia Orientale - Uffi cio Piani e Progetti Borgo S. Agnese, 89 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421-394202 Fax 0421-390728 [email protected] www.vegal.net E’ autorizzata la riproduzione parziale e totale dell’opera con obbligo di citazione dell’Autore (GAL Venezia Orientale) e dei soggetti promotori dell’IPA (Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, Provincia di Venezia, Camera di Commercio di Venezia e Comune di Musile di Piave). PARTE PRIMA: ANALISI DELL’AREA E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA D’INTERVENTO 5 1. PREMESSA 6 2. DAL PATTO TERRITORIALE ALL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA 9 2.1 IL PATTO TERRITORIALE DELLA VENEZIA ORIENTALE 9 2.2 PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI DAL PATTO TERRITORIALE 11 2.2.1 RELAZIONE AL 30.6.2005 SULL’AVANZAMENTO DEL PATTO TERRITORIALE 11 2.3 RISULTATI CONSEGUITI DAL PATTO TERRITORIALE CON LA LR 13/99 13 2.4 LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E I PATTI TERRITORIALI 16 2.5 IL PASSAGGIO DA UN PATTO TERRITORIALE ALL’IPA 18 2.6 DEFINIZIONE DI IPA 20 2.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE IPA NEL VENETO 22 3. DEFINIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 23 3.1 ANALISI SOCIOECONOMICA DELL’AREA 27 3.1.1 IL FATTORE UMANO E IL PANORAMA SOCIALE 27 3.1.2 IL PANORAMO AGRICOLO 47 3.1.3 IL PANORAMA COMMERCIALE 64 3.1.4 IL PANORAMA INDUSTRIALE 68 3.1.5 IL PANORAMA TURISTICO 86 3.1.6 IL PANORAMA AMBIENTALE 108 3.1.7 IL PANORAMA INFRASTRUTTURALE 127 3.1.8 IL PANORAMA COSTIERO 133 3.1.9 IL PANORAMA CULTURALE 137 3.1.10 IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 151 3.2 ANALISI SWOT DELL’AREA 155 4. -

Curriculum Del Segretario Comunale

Curriculum vitae del dott. Giovani d’Altilia, Segretario Generale della convenzione di segreteria tra i comuni di Fontanafredda e Cordovado. Nato a Vico del Gargano (FG) il 30/03/1954, in servizio dall’anno 1978 quale segretario comunale. Titoli di studio/qualifiche: diploma di Maturità Classica laurea in Giurisprudenza, laurea in Sociologia, diploma del Ministero dell’Interno per l’esercizio della funzioni di Segretario Comunale, diploma del Corso di aggiornamento organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale per l’anno 2000, qualifica di segretario generale iscritto nella fascia “A” dell’albo dei segretari comunali e provinciali, Revisore contabile. Obblighi di leva: Milite assolto presso la Scuola Specializzati Trasmissioni di San Giorgio a Cremano (NA); Servizi prestati, in qualità di segretario comunale (Titolare/reggente/supplente): Enti provincia di Venezia - Consorzio di segreteria Cinto Caomaggiore - Gruaro - Comune di Portogruaro - Comune di Fossalta di Portogruaro - Comune di San Michele al Tagliamento - Comune di Teglio Veneto - Comune di Cinto Caomaggiore - Comune di Gruaro - Consorzio di Segreteria Annone Veneto - Pramaggiore - Comune di Eraclea Enti provincia di Pordenone/Udine - Comune di Sesto al Reghena - Comune di Pravisdomini - Comune di Porcia - Comune di Fiume Veneto - Comune di Chions - Comune di Azzano Decimo - Comune di S. Giorgio della Richinvelda - Comune di Cordovado - Comune di Barcis - Comune di Morsano al Tagliamento - Comune di Arzene San Martino - Comune di Casarsa della Delizia (con incarico di direttore generale) - Comune di Sacile (con incarico di direttore generale) 1 - Fontanafredda/Cordovado/Varmo (con incarico di direttore generale) - Fontanafredda/Cordovado (con incarico di direttore generale) Altri Servizi ed incarichi: - Segretario e Direttore Generale del Consorzio Acquedotto Interregionale "Basso Livenza" con sede in Annone V.to (VE), dal 01/07/1996 al 31/12/1998. -

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE MACOR IVANO Via Parz N°16 30025 Teglio Veneto (VE), Italy Tel. 0421/706866 – 349/3712097 Eta: 40 anni Stato civile: coniugato ________________________________________________________________________________ ISTRUZIONE I.T.I.S. “L. da Vinci” dal 1989 al 1994 Portogruaro Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Meccanica Ergon con votazione di 56/60 Corso di formazione professionale A.G.Fo.L. dal 8/1994 al 12/1994 Portogruaro Attestato fr. corso “tecnico di cantiere e progettista C.A.D.” Scuola Militare dal 9/1995 al 12/1995 Padova Attestato di fr. corso inglese dell’esercito italiano di secondo livello Scuola Militare dal 8/1995 al 6/1996 Padova Attestato di attività in campo ufficio e campo informatico come tecnico hardware e software Scuola Radio Elettra dal 1993 al 6/1999 Torino Corso Tecnico specializzato in radio e TVC riparatore (corso per corrispondenza) Sistemi analogici e digitali, onde radio e centrali televisive. Con attestato di superamento esame finale . Albo Periti Industriali di Venezia dal 23/11/1998 Mestre Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Perito Industriale con votazione di 96/100 ed iscrizione all’albo dei Periti Industriali della Provincia di Venezia. Corso prevenzione incendi e gas tossici nel Gennaio 2004 Salzano Corso per la gestione delle emergenze in campo antincendio e trattamento gas tossici inerente l’attività svolta presso la Società Depuracque Servizi S.r.l. di Salzano (VE) con attestato finale. Corso prevenzione incendi V.V.F. nel Maggio 2004 Portogruaro Corso per la gestione delle emergenze in campo antincendio tenuto dal comando dei Vigili del Fuoco di Venezia in collaborazione con azienda ASVO Spa con attestato finale. -

Piano Regolatore Delle Acque

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Portogruaro - San Donà di Piave (VE) CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Comune di Eraclea PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Redattori Dott. Ing. Sergio Grego Dott. Ing. Giulio Pianon Dott. Agr. Graziano Paulon Collaboratori Dott. Ing. Erika Grigoletto Dott. Agr. Christian Bonetto Maggio 2018 Piano delle Acque Eraclea - Relazione Illustrativa 1 PREMESSA ............................................................................................................................................................... 4 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO ............................................................................................................................. 6 2.1 Normativa comunitaria ....................................................................................................................................... 6 2.2 Normativa nazionale .......................................................................................................................................... 6 2.3 Normativa regionale........................................................................................................................................... 7 2.4 Normativa provinciale ........................................................................................................................................ 7 3 STRUMENTI SOVRAORDINATI ................................................................................................................................ 8 3.1 P.T.R.C. ............................................................................................................................................................ -

Cognome Nome Comune Reddito Complessivo Dichiarato Diritti

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICA RESA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 - REDDITI ANNO 2014 (Dichiarazione anno 2015) CONFERENZA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (le autocertificazioni sono depositate presso il Servizio Affari generali) Dichiarazione Dati relativi adempimenti ex art. Partecipazioni all'assunzione di altre Altri eventuali incarichi Beni mobili di proprietà iscritti Cariche sociali assunte 4 comma 2 L. Diritti reali su beni immobili Azioni societarie possedute societarie possedute cariche, presso enti con oneri a carico Reddito complessivo in pubblici registri con (amministratore o sindaco di 441/1982 e art. 14 Cognome Nome Comune con riferimento all'anno con riferimento all'anno con riferimento pubblici o privati, e della finanza pubblica e dichiarato riferimento all'anno della società) con riferimento all'anno lettera f) D. Lgs. della dichiarazione della dichiarazione all'anno della relativi compensi a indicazione dei dichiarazione della dichiarazione 33/2013 relativa ai dichiarazione qualsiasi titolo compensi spettanti familiari fino al corrisposti secondo grado abitazione e garage di ALIPRANDI LORETTA MEOLO € 38.369,00 VW POLO TG EM383LZ no proprietà in Comune di Meolo ANDREOTTI PATRIZIA NOALE VEDI SITO DEL COMUNE BARBIERO MONICA MARTELLAGO VEDI SITO DEL COMUNE proprietà 66,66% abitazione principale a Fossò; proprietà pertinenza 66,66% garage C6 a Fossò; proprietà 66,66% BOSCARO FEDERICA FOSSO' € 94.586,00 FORD FOCUS; DACIA DUSTER fabbricato a Fossò; proprietà 66,66% garage C6 a Fossò; proprietà 50% negozio a Fossò (Commissario straordinario) BUMMA PIERA CAORLE VENEZIA (più di 15.000 BRUGNARO LUIGI VEDI SITO DEL COMUNE abitanti) fabbricato di proprietà in CACCIAVILLANI CETERINA STRA € 123.957,00 BMW 320I DD519KW anno 2017 no Comune di Stra n. -

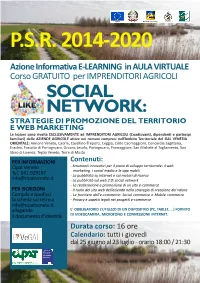

\\Servercipat\Dati\PSR\Misura 1

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali P.S.R. 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014 2020 - Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale Delibera GAL n. 39 del 10.4.2019 - Misura 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione - PC 1 - Itinerari Azione Informativa E-LEARNING in AULA VIRTUALE Corso GRATUITO per IMPRENDITORI AGRICOLI SOCIAL NETWORK: STRATEGIE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E WEB MARKETING Le lezioni sono rivolte ESCLUSIVAMENTE ad IMPRENDITORI AGRICOLI (Coadiuvanti, dipendenti e partecipi familiari) delle AZIENDE AGRICOLE attive nei comuni compresi nell’Ambito Territoriale del GAL VENEZIA ORIENTALE: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto PER INFORMAZIONI Contenuti: Cipat Veneto - Strumenti innovativi per il piano di sviluppo territoriale: il web Tel. 041.929167 marketing, i social media e le app mobili - La pubblicità su Internet e sui motori di ricerca [email protected] - La pubblicità sul web 2.0: social network - La realizzazione e promozione di un sito e-commerce PER ISCRIZIONI - Il ruolo del sito web dell’azienda nella strategia di creazione del valore Compila e spedisci - Le frontiere dell’e-commerce: Social commerce e Mobile commerce la scheda sul retro a - Privacy e aspetti legali nei progetti e-commerce [email protected] allegando E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO (PC, TABLET, ...) FORNITO il documento d’identità DI VIDEOCAMERA, MICROFONO E CONNESSIONE INTERNET. Durata corso: 16 ore Calendario: tutti i giovedì dal 25 giugno al 23 luglio - orario 18:00 / 21:30 P.S.R. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019

Ufficio del territorio di VENEZIA Data: 25/02/2019 Ora: 11.28.01 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 21/01/2019 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 - - Comuni di: ANNONE VENETO, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA Comuni di: CEGGIA, FOSSALTA DI PIAVE, MARCON, MEOLO, MUSILE SAGITTARIA, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, QUARTO D`ALTINO, SAN DONA` DI PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, S MICHELE TAGLIAMENTO, SAN PIAVE, TORRE DI MOSTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO MISTO 33000,00 33000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 38000,00 38000,00 FRUTTETO (PIANTE COMPRESE) 83000,00 83000,00 INCOLTO PRODUTTIVO 33000,00 33000,00 ORTO IRRIGUO 78000,00 PRATO 40000,00 40000,00 SEMINATIVO 66000,00 67000,00 SEMINATIVO ARBORATO 66000,00 67000,00 SEMINATIVO IRRIGUO 66000,00 VIGNETO D.O.C. (PIANTE COMPRESE) 118000,00 SI SI 113000,00 SI SI VIGNETO (PIANTE COMPRESE) 81000,00 77000,00 VIVAIO (SOLO TERRENO) 77000,00 77000,00 Pagina: 1 di 3 Ufficio del territorio di VENEZIA Data: 25/02/2019 Ora: 11.28.01 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 21/01/2019 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 3 REGIONE AGRARIA N°: 4 - - Comuni di: CAORLE, JESOLO, ERACLEA Comuni di: CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, DOLO, FIESSO D`ARTICO, FOSSO`, MARTELLAGO, MIRANO, NOALE, PIANIGA, SALZANO, SANTA MARIA DI SALA, SCORZE`, SPINEA, STRA, VIGONOVO COLTURA Valore Sup. -

Grego: "Il Veneto Orientale Nella Morsa Dei Grandi Fiumi: L'alluvione

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Portogruaro – San Donà di Piave 50 ANNI DALL’ ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 1966 Ing. Sergio Grego Il Veneto Orientale nella morsa dei grandi fiumi: l’alluvione del 1966 Consorzio di bonifica Veneto Orientale I COMUNI DEL COMPRENSORIO Consorzio di bonifica Veneto Orientale 53 Bacini di bonifica 113.538 ha 76.115 ha Superficie a scolo meccanico 81 Impianti idrovori 434 m3/s 2.065 km di Canali consorziali 520 km di Arginature consorziali Bacini alpini Quota del terreno rispetto al medio mare Quota del terrenoQuota del terreno rispetto a livellirispetto al medio esterni: Mareamare +1,90 Quota deldel terrenoterrenoQuota del terreno rispetto aa livellilivellirispetto esterni: al medio Canaliesterni: arginati Mareamare + +1,90 3,00 Quota deldelterreno terrenoterrenoQuota del terreno rispetto aa livellilivellirispetto esterni: al medio Canaliesterni: arginati GrandiMareamare + +1,90fiumi 3,00 +8,00 Prata Visinale Morasano Varmo Mansuè Rivarotta Ronchis S. Giovanni di Motta Latisana Negrisia Loncon Saletto Ponte di P. Sindacale Brussa Zenson Stretti S.Gaetano 1966: Allagamenti Jesolo invasa dall’acqua Il mare invade valle Altanea Abitazione lungo SS14 tra Portegrandi e Capodargine Rotta argine destro del fiume Piave a Zenson Rottura argine Loncon Rotta argine Nicesolo a Sindacale Allagamenti Portogruaro Adunanza plenaria 16/03/1970: Commissione De Marchi - Tavolo della Presidenza MA DAL 1966 AD OGGI IL TERRITORIO E’ CAMBIATO…. PORTOGRUARO 1954 2012 CAORLE oggi 1918 1918 MUSILE DI PIAVE 1961 2012 Stima suolo utilizzato -

Veritas, L'ambiente E Il Futuro

Veritas, l’ambiente e il futuro Mestre, 17 giugno 2019 Pordenone Cinto Gruaro Caomaggiore Teglio Veneto Veritas è la società per azioni Pramaggiore Fossalta di Portogruaro Udine Annone Portogruaro Veneto a capitale interamente pubblico Concordia che fornisce servizi Cessalto Sagittaria San Stino di Livenza Ceggia Treviso Zenson San Michele ai 51 Comuni soci, di Piave Noventa di Piave al Tagliamento Torre di Mosto Fossalta Quinto di Piave Morgano di Treviso San Donà di Piave Caorle in un territorio di 2.650 kmq Meolo Zero Branco Preganziol Musile di Piave Eraclea e 930.000 abitanti, Scorzè Mogliano Noale Quarto d’Altino Veneto Marcon visitato ogni anno da oltre Martellago Salzano Jesolo Santa Maria di Sala 50 milioni di turisti. Mirano Spinea Venezia Pianiga Cavallino-Treporti (fonte: Regione del Veneto) Fiesso d’Artico Dolo Mira Stra Vigonovo Venezia Camponogara 2007 > 26 comuni Fossò Eroga servizi ambientali, idrici Campolongo Campagna Lupia 2008 > +1 comune integrati e pubblici locali nei Maggiore 44 Comuni dell’Area metropolitana 2009 > +3 comuni di Venezia e in 7 Comuni Padova 2010 > +11 comuni della provincia di Treviso. 2011 > +7 comuni 2017 > +3 comuni Cona Chioggia Cavarzere Rovigo Lido Pellestrina Estuario Nord/Cavallino Venezia centro storico Chioggia Comuni della Riviera del Brenta e Miranese Litorali/Sandonatese Bandiera blu Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, assegnato alle località turistiche balneari. Un indicatore importante che testimonia la gestione San Michele al Tagliamento – Bibione sostenibile del Caorle