Programme Pluriannuel De Restauration Et D'entretien De La

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sorties Route 3T 2021

CYCLOS RANDONNEURS DIJONNAIS 21, rue du Général-Fauconnet 20100 DIJON Internet : http:/www.cyclos-rando-dijon.fr/accueil.html Courriel : [email protected] ROUTE VTT Sorties Route du 4ème trimestre 2021 Lundi - Mercredi - Samedi - Dimanche et Jours de fête GROUPES et RESPONSABLES Groupe A : 1 Semaine 40 – du 1er octobre au 03 OCTOBRE Samedi 02/10 A 13H30 Dijon - Ruffey - St Julien - Spoy - Pichanges - Local Gemeaux - Marcilly - Is/Tille - Villecomte - Vernot - 100 km Francheville - Prairay - Cestres - Froideville - Bordes Bricard - Fromenteau - Val Suzon - Messigny - Ahuy – Dijon. (100 km) Dimanche 03/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Brognon – Tanay – Mirebeau – Local Beaumont – Licey – Attricourt – St Seine – Pouilly s 100 km Vingeanne – Mornay – Montigny – La Villeneuve – Fontaine Française – Bourberain – Bèze – Vievigne – Beire – Arcelot – Varois – Dijon. Semaine 41 – du 04 OCTOBRE au 10 OCTOBRE Lundi 04/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé Local 100 km Mercredi 06/10 A 13H30 Dijon – Plombières – D 10 - Lantenay – Mâlain – Baulme Lac Kir la Roche – Fromenteau – St Seine – Cinq Fonts – Prairay 100 km – Francheville – Vernot – Villecomte – Is s Tille – Gemeaux – Pichanges – Flacey – St Julien – Dijon. (100 km - D+ 900) Samedi 09/10 A 13H30 Dijon – Plombières – Pont de Pany – Barbirey – Jaugey – Local L’Oiserolle - Commarin - Sombernon – Puits XV – Val 92 km Courbe – Val Suzon – Messigny - Dijon. (92 km) Dimanche 10/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Flacey – Pichanges – Spoy – Vievigne Local – Bèze – Mirebeau – Oisilly – Renêve – Cheuge – 88 km Bézouotte – Cuiserey – Belleneuve – Arcelot – Varois - Dijon. (88km) Semaine 42 – du 11 OCTOBRE au 16 OCTOBRE Lundi 11/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé. Local 88 km Mercredi 13/10 A 13H30 Ahuy – Messigny – Saussy – Moloy – Lamargelle – St Lidl Ahuy Seine – Bligny le Sec – Fromenteau - Pasques - 95 km Plombières – Dijon. -

N°49 Recueil Des Administratifs

N°49 du 28 décembre 2011 PRÉFET DE LA CÔTE D'OR ECUEIL DES R PRÉFECTURE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES CTES Serv ice départemental des sy stèmes A d'inf ormation et de communication Ghislaine STIMBRE 03.80.44.65.28 [email protected] r ADMINISTRATIFS La version intégrale de ce recueil peut être consultée sur simple demande à partir du 28 décembre 2011 aux guichets d'accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, à l'atelier P.A.O. de la Préfecture et sur le site internet de la préfecture : http://www.bourgogne.gouv.fr Rubrique Préfecture de la Côte d'Or - Sous-rubrique « La Préfecture » SOMMAIRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or .................................................................................................................................................................................................................. 6 Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne Franche-Comté ........................................................................................................................................... 6 Arrêté du 21 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales de la Côte d’Or ....................................................................................................................... -

Le « Petit Baillou » De Longchamp

Juin 2016 Carla Paul du CP de Mme Etienney Thème : Animaux de la forêt Le « Petit Baillou » de Longchamp Chloé Rebeix classe CE1-CE2 de Mme Guichard. Thème la forêt 1 2 LE MOT DU MAIRE…… SOMMAIRE Merci aux enfants des écoles pour la couverture de ce Petit Baillou, le conseil Le mot du Maire ………… P 1 La période des vœux……... P 2 municipal Jeunes a sélectionné cinq dessins parmi 100 propositions. Ils méritaient tous Budget de la commune & Communauté de communes. P 3 d'être retenus. La fraîcheur qu'ils dégagent agit sur nous comme un bain de jouvence. Vie de l’Ecole……………... P 4 Conseil municipal « Jeunes » P 5 Nous en avons bien besoin face aux événements internationaux, Les Trophées des Maires… P 6 nationaux et locaux notamment avec la communauté de communes Participation Citoyenne….. P 7 qui prendra encore de nouvelles compétences qui lui sont imposées Elagage, désherbage……… P 8 par la loi. Journée Propreté, Déblaiement Longchamp s'est vu attribuer le trophée des Maires de Côte d'Or au Ex-faïencerie…………….. P 9 Fleurissement, Embelliss… P 10 titre de la citoyenneté pour sa fresque ; je remercie encore son initiatrice Madame Antemi. Elle nous quitte en compagnie de Histoire de l’Eau Athée….. P 11 Portrait Souad Souhary….. P 12 Madame Guichard, nous les voyons partir avec regret. Le cinquantième anniversaire du jumelage marque à jamais la Portrait d’une centenaire….P 13 fraternité entre nos deux peuples, entre nos deux localités. J'adresse Bibliothèque Municipale….. P14 ma gratitude aux artisans de ce jumelage (Président, adhérents, & P 15 familles, comité des fêtes et cyclistes). -

Projet D'amenagement Et De Developpement Durables

REVISION prescrite par délibération du Comité syndical du 28 septembre 2016 PROJET arrêté par délibération du Comité syndical du 28 novembre 2018 ENQUETE PUBLIQUE prescrite par arrêté du 12 avril 2019 3- PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) Schéma de cohérence territoriale du Dijonnais – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 2 Sommaire I Le PADD dans le contexte législatif et de la révision du SCoT en vigueur p.4 1 Le PADD dans le processus du SCoT du Dijonnais p.5 2 Un PADD qui s’inscrit dans l’histoire du SCoT du Dijonnais p.6 II Des grands défis à la genèse du projet de territoire p.12 III Le positionnement stratégique p.16 La déclinaison du positionnement stratégique dans les objectifs de politiques d’aménagement et IV p.22 de programmation Axe 1 Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte de son attractivité p.24 Orientation 1 Affirmer une organisation urbaine polycentrique qui connecte les espaces métropolitains, périurbains et ruraux p.25 Orientation 2 Protéger, gérer et valoriser les ressources environnementales pour une plus grande durablité du territoire p.29 Orientation 3 Préserver et valoriser les espaces agricoles par la maîtrise de la consommation foncière p.32 Axe 2 Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire p.33 Orientation 1 Faciliter le déploiement des mobilités pour une réduction des déplacements contraints et une meilleure qualité de l’air p.34 Fournir une liberté de choix par une offre de logements adaptée aux -

Viol D'une Fillette À Genlis

PAGE 7 PORTES OUVERTES ENQUÊTE Samedis 24 et 31 mars Viol d’une fillette à Genlis : € -500 € Tous les 5000 la gendarmerie dessaisie d’achat* MTM • Fenêtres PVC • Volets roulants • Vérandas CHENÔVE & 03.80.52.14.15 855224600 Édition Région dijonnaise 21C Vendredi 23 mars 2018 - 1,10 € CHARREY-SUR-SAÔNE SOCIAL Le centre d’action sociale a été dissous Une première PAGE 18 COLLONGES-LÈS-PREMIÈRES charge D’importants travaux bientôt terminés ■ Photo Philippe PINGET PAGE 15 SELONGEY Le Département partenaire de la commune ■ La manifestation a réuni, hier à Dijon, près de 3 000 personnes. Photo Stéphane RAK PAGES 2, 3, 26 ET 27 PAGE 20 3e EDITION Marché couvert rue Thurot Mah Jong. Design Hans Hopfer. 24 25 MARS Habillé de tissus dessinés par Kenzo Takada. 5, rue du Platane - DIJON/QUETIGNY 873220400 880652900 02 VENDREDI 23 MARS 2018 LE BIEN PUBLIC CÔTE-D’OR SOCIAL Près de 3 000 personnes pour défendre la fonction publique Hier après-midi, dans les rues de Dijon, entre 2 800 et 3 400 personnes ont manifesté pour défendre les services publics, l’emploi et le pouvoir d’achat. algré la pluie, ce sont entre M2 800 personnes (selon la poli- ce) et 3 400 (selon la CGT) qui ont manifesté, hier, à partir de 14 h 30, place de la Libération à Dijon, pour la défense de la fonction publique. Ceci à l’appel de l’intersyndicale CFTC-CGC-CGT-FAFP-FO-FSU- Solidaires. Ce mouvement faisait suite à la mobilisation du 10 octo- bre, qui avait réuni entre 2 000 et 2 100 personnes à Dijon. -

RAA31082004.Pdf

R.A.A. - 2004 N° 9 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 131 Août 30 Janvier 2004 n° 2 27 Février Liberté Égalité Fraternité n° 3 31 Mars N° 9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n° 4 30 Avril n° 5 28 Mai PREFECTURE DE LA COTE D'OR n° 6 30 Juin 31 Août 2004 n° 7 30 Juillet n° 8 Spécial Dél. Sign. 2 Août n° 9 31 Août RECUEIL DES SECRETARIAT GENERAL SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE - Bureau de la Logistique - Atelier P.A.O. ACTES Jean-Marc LAVINA 03.80.44.65.28 [email protected] ADMINISTRATIFS La version intégrale de ce recueil peut être consultée sur simple demande à partir du 31 août 2004 aux guichets d'accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, à l'atelier P.A.O. de la Préfecture et sur le site internet de la préfecture : http://www.cote-dor.pref.gouv.fr - Rubrique Préfecture S O M M A I R E PREFECTURE DE LA REGION CENTRE Arrêté n° 04.184 du 27 juillet 2004 portant délégation de signature à M. Paul RONCIERE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or en sa qualité de préfet du département de la Côte d’Or en matière d’ordonnancement secondaire pour la mission interrégionale de mise en oeuvre du Plan Loire Grandeur Nature .................................................................................................. 5 SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE Arrêté du 9 août 2004 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de NUITS SAINT GEORGES ................................................................................................................................................................................... -

Risque Ino N

sque e ri ino l nd a t io n Êtes-vous concernés ? La RD 116 sortie d’Izeure en direction de l’Abbaye de Citeaux - novembre 2014 © Commune d’Izeure Risquez-vous d’être inondés ? Le bassin versant de la Vouge 1965 1982 1983 Les crues récentes les plus marquantes : La crue de 1965 avait marqué les esprits en provoquant un décès et des dégâts importants Liste des 26 communes concernées la Vouge amont : Chambolle-Musigny, Vougeot, Gilly-lès-Citeaux, Flagey-Echézeaux, Saint-Bernard, Boncourt-le-Bois, Villebichot, Saint Nicolas lès Citeaux. la Varaude et la Cent Fonts : Perrigny-lès-Dijon, Fénay, Saulon-la-Rue, Saulon-la- Chapelle, Noiron-sous-Gevrey, Izeure. la Biètre amont : Thorey-en-Plaine, Marliens, Longecourt-en-Plaine, Tart-le-Haut, Aiserey, Echigey. la Vouge et Biètre aval : Bessey-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Aubigny-en- Plaine, Magny-lès-Aubigny, Esbarres et Saint Usage. Risquez-vous d’être inondés ? Pont des Arvaux - Noiron-sous-Gervey - novembre 2014 ©commune de Noiron-sous-Gervey QU’EST-CE QUE… La crue centennale ? Les crues de type centennales ont statistiquement 1 risque sur 100 de se produire chaque année (en comparaison, les crues décennales correspondent à 1 risque sur 10). Ce sont les crues centennales (ou une crue historique connue plus forte encore) qui servent de référence pour cartographier l’aléa et décider des mesures de préservation des biens et des personnes. Sur le bassin versant de la Vouge, la crue de référence est la crue centennale. 1996 2001 2013 2014 Les crues récentes les plus marquantes : Les crues de 2013 et 2014 ont rappelé à tous la réalité du risque inondation sur le bassin versant de la Vouge Le bassin versant de la Vouge, de la Varaude, de la Cent Fonts et de la Biètre, a connu des inondations à plusieurs reprises par le passé, dont certaines crues particulièrement marquantes. -

Partenaires Passtime Côte D'or - Edition 2021 ETABLISSEMENTS VILLES Découv

Partenaires PassTime Côte d'Or - Edition 2021 ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. ETABLISSEMENTS VILLES Découv. Perm. LE BORY DIJON -50% -20% LE FAUVERNEY LODGE FAUVERNEY -50% -20% LA DAME D'AQUITAINE DIJON -50% -20% AU CLOS NAPOLEON FIXIN -50% -20% LE CHANOINE DIJON -50% -20% L'AUBERGE DE L'AIGUILLON BINGES -40% -20% BISTROT DES TRAMWAYS DIJON -50% -20% LE BISTROT DE L'AMIRAL DIJON -50% -15% LA TABLE DU ROCHER MARSANNAY LA COTE -40% -20% L'ECHAPEE BELLE FONTAINE LES DIJON -50% -20% LE PANORAMA BEAUNE -50% -15% LE MAHARAJA DIJON -40% -20% COMPTOIR JOA SANTENAY -50% -20% LA GREMELLE LADOIX SERRIGNY -50% -15% BENGALE PALACE DIJON -40% -20% LE BOUF'TARD BEAUNE -50% -20% L'ILE DE LA REUNION DIJON -50% -15% MEMPHIS COFFEE CHENOVE -30% -10% LE BŒUF BLANC DIJON -50% -20% LE CELLIER D'CLEM AHUY -50% -15% LE BUREAU DIJON -30% -10% LE PALMIER DIJON -50% -20% LE TIRE BOUCHON QUETIGNY -50% -15% IL RISTORANTE QUETIGNY -30% -10% LE COIN REPAS DIJON -50% -20% LE CHAMOIS DIJON -50% -15% L'EMBARGO NUITS SAINT GEORGES -30% -10% LE PHARAON DIJON -50% -20% LE BISTINGO DIJON -50% -15% QUICK DIJON -50% -20% GUIDE ET APPLICATION* offres valables MARCO POLO DIJON -50% -20% QUETIGN'EAT QUETIGNY -50% -15% SUBWAY (4 adresses) Beaune - Chenove - Dijon -50% -20% jusqu'à 6 personnes LE CARPE DIEM DIJON -50% -20% LE MACARENA POUILLENAY -50% -15% A LA BONNE HEURE (3 adresses) Chenove-Dijon-Fontaine les D. -30% -10% NOUVEAUTE LE PLAISANCIA PLOMBIERE LES DIJON -50% -20% SALSA PELPA DIJON -50% -15% ETABLISSEMENTS VILLES Découv. -

Numéro 13 MARS 2015 BULLETIN MUNICIPAL

Numéro 13 MARS 2015 BULLETIN MUNICIPAL 11 à 13 Dossier ZEURE SITUATION TRAVAUX 1 3 Le mot du Maire 4 Etat-civil 2014 Calendrier Manifestations 2015 5 à 7 Inondations du 4 novembre 2014 8 à 10 Anniversaire de la Grande Guerre 11 à 13 Dossier SITUATION TRAVAUX 14 à 20 Revue de presse 21 à 29 La vie Associative 30 à 32 Infos Utiles ◊ Bibliothèque ◊ AIFC ◊ Jumbé 33 à 35 Location Salle Polyvalente ◊ Gymnastique détente ◊ Zumba ◊ Le Cabaret Dix Heures 36 à 38 Le Voisinage : respect, contraintes ◊ 4L Izeure Team liées aux animaux... ◊ Comité des fêtes ◊ Le Carrousel de la Varaude 39 à 40 Zéro Phyto : Conseils et Astuces 41 à 44 Les Acteurs Économiques Publication : Mairie Izeure Rédacteur : C. Lanterne Coordination : B.Bouillot Réalisation : C. Melsion Impression : Imprimerie C.I.B SOMMAIRE 2 Ces derniers mois ont été intenses en activité et en émotion avec les travaux en cours et l’actualité morose. Il y a certes d’innombrables raisons de se plaindre et de s’indigner où peur et pessimisme sont les rois des grands médias, mais l’enthousiasme de l’équipe est toujours là. C’est pourquoi, je remercie les chevilles ouvrières du bon fonctionnement de la vie de la commune : - le conseil municipal motivé par le seul, et ô combien louable, désir de servir les citoyens, - le personnel communal pour son honnêteté, sa disponibilité et sa compétence, - les associations de la commune : Elles ont su répondre présent lors de la manifestation pour récolter des fonds pour l’association 4L Izeure Team pour leur raid sportif et humanitaire. -

Longecourt En Danse

Mot de Daniel BAUDRON, Maire de la commune ……………………………………………………… 3 Informations utiles ……………………………………………………… 4 Vie citoyenne ……………………………………………………… 5 Civisme ……………………………………………………… 6 Recyclage ……………………………………………………… 7 Vos commerces ……………………………………………………… 8 Vos artisans ……………………………………………………… 9 Service de l’eau ………………………………………………………10 Conseil municipal ………………………………………………………11 Ecole ………………………………………………………15 Commémorations ………………………………………………………16 Jumelage ………………………………………………………19 Associations ………………………………………………………20 Agenda ………………………………………………………27 e e F t s 2 Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Ce 8ème numéro de « Longecourt Mag » va permettre aux nouveaux arrivants dans notre commune, et rappeler aux anciens, de retrouver, les adresses utiles mais aussi les évènements qui ont marqué cette année 2016. Je voudrais, dans ce mot du maire, dire aux nouveaux habitants que c’est un plaisir et un honneur pour moi de les accueillir et de leur souhaiter la bienvenue. S’installer dans une nouvelle commune est toujours une expérience délicate. Vous vous êtes sans doute déjà rendu compte de la richesse et de la qualité de notre patrimoine qui témoignent de l’histoire de la commune, des hommes et des femmes qui en constituent la mémoire collective. Je souhaite que notre commune conserve cette dimension à échelle humaine, que l’on y retrouve la qualité de vie et de ville, un environnement préservé, des projets maitrisés au service du cadre de vie. Nouveaux arrivants, vous êtes les clients potentiels de l’ensemble de nos commerces de proximité, de nouvelles recrues pour nos associations, des parents d’élèves, des responsables associatifs qui font et feront la richesse quotidienne de notre commune. Nous mettons tout en œuvre pour tenir l’ensemble des habitants au courant de nos actions et de celles qui sont menées par les uns et les autres dans notre commune. -

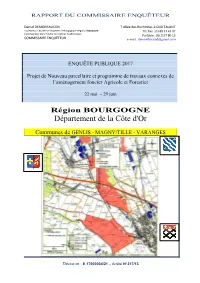

Rapport-Genlis.Pdf

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Daniel DEMONFAUCON 7 Allée des Ruchottes 21240 TALANT Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique Régional Honoraire Tél. fixe : 03 80 57 43 07 Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques Portable : 06 1177 80 13 COMMISSAIRE ENQUÊTEUR e-mail : [email protected] ENQUÊTE PUBLIQUE 2017 Projet de Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de l’aménagement foncier Agricole et Forestier 22 mai – 29 juin Région BOURGOGNE Département de la Côte d'Or Communes de GENLIS - MAGNY/TILLE - VARANGES Décision : E 17000034/21 – Arrêté N°217/13 Dossier : E 17000034/21 ENQUÊTE PUBLIQUE AFAF-projet de nouveau parcellaire SOMMAIRE Programme de travaux connexes 22/05/2017 AU 29/05/2017 GENLIS-MAGNY/TILLE-VARANGES tw9aL:w9 t!w L9 w!tthw 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w t L h.W9 59 [9bv < 9 / t L h ! "# ! $ % w'! "# $ ( t ! )! * + / ! * h /, ! - LL 5;wh [9a9b 59 [9bv < 9 . "# / 0 . 1 ! "# /# 0 t ! "# 2 ! % a ! ( 4 % + a ! ! ! % t ! "# ( $ /!' ! "# ( -5 ( LLL h.9w! Lhb w9/ 9L[[L9 ! /h w 59 [9bv < 9 bha.w, ! ( t ) ! ! ( 4 "# ! ! /. $ % / ! "# * 59 L:a9 t!w L9 /hb/[ Lhb 9 !L 5 /haaL!Lw9 9bv < 9 w 4 hwL,b545Lhb 89b9w4:, - . .9wh;:,a,b5 ., :,bv;=5, / /hbChwaL59 4;? .L@th@L5Lhb@ w98:,a,b54Lw,@ . 4b4:A@, .,@ h.@,w245Lhb@ .; w,8L@5w, .,bv;=5, % , Lb/L.,b/, ., :42L@ ., :4;5hwL5, ,b2Lwhbb,a,b54:, @;w :, twhB,5 C 42L@ .; /haaL@@4Lw, ,bv;,5,;w % t !" #$%&!" C 4bb,?,@ . -

Liste Des Entreprises De COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT Immatriculées Au Registre National

Dernier rafraichissement le : 27/09/21 Liste des entreprises de COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT immatriculées au registre national Pour effectuer une recherche d'entreprise (ou de commune), pressez et maintenez la touche “Ctrl “ tout en appuyant sur la touche “F”. Saisissez alors tout ou partie du mot recherché. 21 - COTE D OR SIRET Raison sociale Catégorie juridique Code Commune Siège Attestataire de capacité postal professionnelle 49171814400018 ALEXANDER AND CO SARL unipersonnelle 21330 VERTAULT O SIMONIN ALEXANDRE ALLIANCE HEALTHCARE 42121813200130 Société par actions simplifiée (SAS) 21600 LONGVIC N PAOLOZZI PATRICK REPARTITION 53582052600189 ALPHONSE CHARPIOT ET CIE Société par actions simplifiée (SAS) 21220 BROCHON N VINCENT OLIVIER PASCAL CHARLOT 53582052600205 ALPHONSE CHARPIOT ET CIE Société par actions simplifiée (SAS) 21600 LONGVIC N 42863514800029 ALTAVIA OPTITRANS Société par actions simplifiée (SAS) 21250 SEURRE N BON EPSE SEPREZ PATRICIA ASSOCIATION AUTONOME DE 34270642100423 Autre société à responsabilité limitée 21000 DIJON N FERNANDES GUALTER FRANCISCO CAMIONAGE GLOBE EXPRESS 80166717100020 AZ EXPRESS SARL unipersonnelle 21000 DIJON O ALIANI SALIM THOMAS ANTOINE GERALD 46420036900146 BALGUERIE Société par actions simplifiée (SAS) 21200 BEAUNE N JACQUES 50780859000024 BEAUNE LOGISTIQUE SERVICES Autre société à responsabilité limitée 21200 VIGNOLES O LEGAY YOANN 55208853600123 BOLLORE LOGISTICS Société européenne 21600 LONGVIC N EHRENBOGEN THIERRY JOSEPH BOURGEY MONTREUIL RHONE- 95750214900140 Société par actions simplifiée