Corrispondenze Archeologiche Vercellesi

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome MOLLIA ANTONELLA Data di nascita 19/10/1963 Qualifica SEGRETARIO GENERALE DI FASCIA A DOPO IL SUPERAMENTO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SEFA 2010; SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ Amministrazione PROVINCIA DI VERCELLI Incarico attuale SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE NONCHE’ DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA RESPONSABILE DELLA ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA . Numero telefonico 0161590455 dell’ufficio Fax dell’ufficio E-mail [email protected] TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA A.A. 1989/1990 Assistente presso la cattedra di diritto civile Altri titoli di studio e professionali DIPLOMA DI MATURITÀ' LICEO SCIENTIFICO 52/60 Esperienze professionali " - Dal 16/12/1991 al 15/08/1996 Vice Segretario e responsabile (incarichi ricoperti) dell'ufficio Affari Generali, Demografici, Ufficio Contratti, Protocollo e Notifiche, Polizia Municipale Amministrativa e Commercio; Affari legali e Contenzioso. Nel 1993 anche funzioni di responsabile della casa di riposo. - COMUNE DI VARALLO " - Dal 16/08/1996 a febbraio 1997 Dirigente - Vice segretario; DIRIGENTE di tutta l'area amministrativa, del Personale e della Polizia Municipale; responsabile ad interim dell'ufficio Economato e Tributi. - COMUNE DI PADERNO DUGNANO - Dal 01/03/1997 a settembre 1998 Segretario Generale Reggente. - COMUNE DI VARALLO - Dal 20/05/1997 al 20/10/1997 responsabile del Servizio Economico-Finanziario - COMUNE DI VARALLO - Da ottobre 1998 al 30/12/2002 Vice Segretario e responsabile della Segreteria, Demografici, Messi e Polizia Locale, - COMUNE DI VARALLO --- Dal 04/01/1999 al 31/12/2003 incarico di consulenza. -

Allegato Sub B Gestore A.M.C. S.P.A

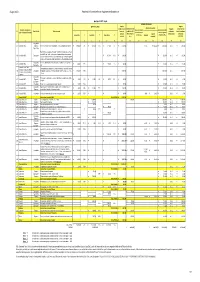

Allegato Sub B Piano Stralcio Triennale (2007-2009) - Aggiornamento Dicembre 2008 Gestore A.M.C. S.p.A QUADRO FINANZIARIO IMPORTO LAVORI Importo Importo complessivo dei Contributi di fonti Altre fonti finanziarie Soggetto complessivo dei Territorio comunale nel Interventi attivati Interventi attivabili N° Fase del ciclo Titolo intervento lavori sul pubbliche (UE, realizzatore lavori da realizzare quale si sviluppa l'intervento con mutui accesi a cura del gestore territorio Stato, Regioni, Importo dell'intervento nel triennio Acquedotto % Fognatura % Depurazione %dal comune Soggetto -Tramite Tariffa- comunale etc.) disponibile 2007÷2009 1 2 3 4 56789101112131415161718 Acquedotto 001 Comuni di A.M.C. Fognatura Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo/ampliamento impianti € 2.990.000 56% € 1.879.000 35% € 471.000 9% € 5.340.000 A.M.C. € 1.040.000 € 4.300.000 A.M.C. € 5.340.000 Depurazione Realizzazione e adeguamento impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/06 (realizzazione di impianti di depurazione presso i 004 Comuni di A.M.C. Depurazione € 200.000 100% € 200.000 € 200.000 A.M.C. € 200.000 comuni e i nuclei frazionali dei comuni attualmente sprovvisti di tali impianti; revisione ed adeguamento degli impianti di piccole dimensioni già esistenti) Acquedotto Interventi volti al miglioramento energetico e alla riduzione delle perdite in 217 Comuni di A.M.C. € 350.000 88% € 50.000 13% € 400.000 € 400.000 A.M.C. € 400.000 Depurazione rete Comuni di: Casale M.to, Collegamento acquedottistico tra Casale Monferrato e i comuni di Caresana, Caresana, Costanzana, Motta 200 Acquedotto Stroppiana, Costanzana, Pezzana, Motta dè Conti e Pertengo – Vercelli – € 2.000.000 100% € 2.000.000 € 2.000.000 A.M.C. -

Comune Di Lozzolo Provincia Di Vercelli

Comune di Lozzolo Provincia di Vercelli BANDO per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020 Ambito territoriale n. 72 COMUNE CAPOFILA: GATTINARA Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: ARBORIO, BURONZO, GATTINARA, GHISLARENGO, LENTA, LOZZOLO, ROASIO, ROVASENDA, SAN GIACOMO VERCELLESE, SERRAVALLE SESIA COMUNE DI LOZZOLO Visti: - la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni; - il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi; - la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2019; - la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2020; - la Delibera della Giunta Comunale n. 89 del 24 agosto 2020 recante “Contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anni 2019 e 2020. Definizione criteri e adempimenti di competenza comunale.”; RENDE NOTO che dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 e 2020. -

Rete Locale Giurisdizione

RIEPILOGO RIEPILOGO Assetto attuale Nuovo assetto giurisdizioni giurisdizioni aggiornato km km Giurisdizione "A" RETE PRIMARIA 41,472 41,472 RETE PRINCIPALE 36,171 36,171 RETE SECONDARIA 21,706 21,706 RETE LOCALE 3,115 3,115 102,464 102,464 Giurisdizione "B" RETE PRIMARIA 43,432 27,657 RETE PRINCIPALE 29,652 11,805 RETE SECONDARIA 95,538 55,481 RETE LOCALE 13,786 12,863 182,408 107,806 Giurisdizione "C" RETE PRIMARIA 64,397 72,472 RETE PRINCIPALE 17,350 31,352 RETE SECONDARIA 138,291 131,286 RETE LOCALE 43,832 33,477 263,870 268,587 Giurisdizione "D" RETE PRIMARIA 50,563 45,348 RETE PRINCIPALE 44,262 48,107 RETE SECONDARIA 92,165 139,227 RETE LOCALE 13,960 25,238 200,950 257,920 Giurisdizione "E" RETE PRIMARIA 61,261 74,176 RETE PRINCIPALE 11,545 11,545 RETE SECONDARIA 122,464 122,464 RETE LOCALE 23,669 23,669 218,939 231,854 Totale estesa chilometrica strade provinciali 968,631 968,631 Totale estesa chilometrica suddivisa per tipologia di rete - RETE PRIMARIA 261,125 - RETE PRINCIPALE 138,980 - RETE SECONDARIA 470,164 - RETE LOCALE 98,362 968,631 Aggiornamento: Marzo 2017 1/1 Giurisdizione "A" GIURISDIZIONE "A" S.P. DENOMINAZIONE km RETE PRIMARIA Di Alagna 299 41,472 tratto: Roccapietra (km 51+300) - Alagna Valsesia totale rete primaria 41,472 RETE PRINCIPALE 9 Di Valle Mastallone - "V. Lancia" 18,758 10 Di Valle Sermenza 17,413 totale rete principale 36,171 RETE SECONDARIA 79 S.P. 9 - Sabbia 2,053 80 S.P. -

Progettiprogetti Deldel Territorioterritorio

PIANOPIANO NAZIONALENAZIONALE DIDI RIPRESARIPRESA EE RESILIENZARESILIENZA II progettiprogetti deldel territorioterritorio Dossier al 31 marzo 2021 NEXT GENERATION PIEMONTE IL CONTRIBUTO DEL PIEMONTE ALL’ELABORAZIONE E ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR Veniamo da un anno tra i più difficili della nostra storia e anche se l’emergenza sanitaria assorbe la maggior parte delle nostre energie non deve toglierci, però, la capacità di guardare avanti e progettare il nostro futuro. Per il Piemonte è un momento storico. Entro il mese di aprile la Giunta regionale licenzierà una serie di documenti di programmazione strategica che definiranno le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte dei prossimi 10 anni. Decisioni che spesso vengono prese all’interno dei palazzi, ma che noi vogliamo costruire insieme al territorio, raccogliendo il contributo di tutti, inclusi i nostri giovani, che sono i veri proprietari del futuro. L’esperienza a Bruxelles mi ha insegnato che occorre contribuire a indirizzare le risorse economiche, affinché possano rispondere alle reali esigenze del nostro tessuto economico e sociale. E oggi abbiamo a disposizione cifre che, probabilmente, non vedremo mai più. Saremo competitivi se sapremo individuare e condividere progetti con immediate ricadute sui territori e se sapremo “fare squadra” a livello nazionale. Questo documento è il nostro contributo all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E siamo orgogliosi di dire che è il contributo del Piemonte, non della Regione Piemonte. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte DA “RIPARTI PIEMONTE” A “NEXT GENERATION PIEMONTE” Quando, nei primi mesi del 2020, l’epidemia da Sars Con questo stesso approccio abbiamo letto l’opportunità, per il Covid2 ha iniziato a colpire la popolazione e l’economia nostro territorio offerta da Next Generation EU e dagli piemontese e italiana, la nostra regione già stava soffrendo strumenti che in tale quadro sono stati prefigurati dall’Unione una grave crisi, legata ai profondi cambiamenti di scenario Europea. -

Gattinara E Lozzolo Unite Contro Il Coleottero Popillia Japonica

VALSESIANOTIZIE.IT Data 14-07-2019 Pagina Foglio 1 / 2 Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK Prima Pagina CRONACA POLITICA ATTUALITÀ COSTUME E SOCIETÀ SPORT EVENTI AL DIRETTORE Tutte le notizie Borgosesia e dintorni Gattinara e dintorni Varallo e dintorni Romagnano e dintorni Alagna e alta Valsesia Valsessera Biella e dintorni ATTUALITÀ | domenica 14 luglio 2019 11:53 Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno Meteo CHE TEMPO FA ATTUALITÀ | 14 luglio 2019, 11:45 ADESSO 0 Gattinara e Lozzolo unite contro Consiglia 21.6°C il coleottero Popillia Japonica LUN 15 13.0°C 20.7°C Ecco quante sono le trappole posizionate sul territorio e come funzionano MAR 16 12.4°C 28.1°C @Datameteo.com RUBRICHE Animalerie Benessere e Salute Enogastronomia Oroscopo di Platone store.hp.com Turismo Computer laptop, desktop, Valsesia motori stampanti e altro ancora Più informazioni › Telecom Italia Fibra Modem Fisso Timvision! Più informazioni › VALSESIA Borgosesia Varallo-Civiasco TRG AD Gattinara 139835 VALSESIANOTIZIE.IT Data 14-07-2019 Pagina Foglio 2 / 2 Alagna-Riva Valdobbia Lozzolo, Gattinara e i paesi della bassa Valsesia IN BREVE Mollia-Campertogno sabato 13 luglio Piode-Pila-Rassa insieme per la lotta alla Popillia japonica. Ipla ha Scopa-Scopello posizionato nelle aree infestate 600 trappole a Sport, Reddito di cittadinanza e scuole: i provvedimenti della Balmuccia-Vocca cattura massale degli adulti che vengono svuotate giunta regionale Rossa-Boccioleto periodicamente. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015

Ufficio del territorio di VERCELLI Data: 14/03/2017 Ora: 12.52.42 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA 1 - ALTA VALSESIA REGIONE AGRARIA 2 - MONTAGNA DELLA MEDIA VALSESIA Comuni di: ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, Comuni di: BORGOSESIA, BREIA, CELLIO, CIVIASCO, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CERVATTO, CRAVAGLIANA, GUARDABOSONE, POSTUA, QUARONA, VALDUGGIA, VARALLO, FOBELLO, MOLLIA, PILA, PIODE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, VOCCA RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 3701,00 4373,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 4373,00 5045,00 BOSCO MISTO 4038,00 4709,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 4709,00 5383,00 FRUTTETO 8917,00 INCOLTO PRODUTTIVO 674,00 874,00 PASCOLO 1346,00 1480,00 PASCOLO ARBORATO 1212,00 1549,00 PASCOLO CESPUGLIATO 874,00 1009,00 PRATO 5300,00 SI SI 6360,00 SI SI PRATO ARBORATO 4946,00 6714,00 PRATO IRRIGUO 8834,00 PRATO IRRIGUO ARBORATO 9186,00 Pagina: 1 di 8 Ufficio del territorio di VERCELLI Data: 14/03/2017 Ora: 12.52.42 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA 1 - ALTA VALSESIA REGIONE AGRARIA 2 - MONTAGNA DELLA MEDIA VALSESIA Comuni di: ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, Comuni di: BORGOSESIA, BREIA, CELLIO, CIVIASCO, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CERVATTO, CRAVAGLIANA, GUARDABOSONE, POSTUA, QUARONA, VALDUGGIA, VARALLO, FOBELLO, MOLLIA, PILA, PIODE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, VOCCA RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO COLTURA Valore Sup. -

Piano Chiusure Cantieri BUL PROVINCIA COMUNE

Piano chiusure cantieri BUL PROVINCIA COMUNE Aggiornamento Piano Chiusure a Gennaio 2021 185 Torino Agliè Chiuso con collaudo certificato 184 Biella Ailoche Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 183 Vercelli Albano Vercellese Chiuso con collaudo certificato 182 Vercelli Alice Castello Chiuso con collaudo certificato 181 Torino Alice Superiore Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 180 Torino Alpette Chiuso con collaudo certificato 179 Biella Andorno Micca Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 178 Verbano‐Cusio‐Ossola Antrona Schieranco Chiuso con collaudo certificato 177 Vercelli Arborio Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 176 Verbano‐Cusio‐Ossola Arizzano Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 175 Verbano‐Cusio‐Ossola Arola Chiuso con collaudo certificato 174 Vercelli Asigliano Vercellese Chiuso con collaudo certificato 173 Verbano‐Cusio‐Ossola Aurano Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 172 Vercelli Balmuccia Chiuso con collaudo certificato 171 Alessandria Balzola Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 170 Verbano‐Cusio‐Ossola Bee Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 169 Alessandria Belforte Monferrato Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 168 Biella Benna Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ in attesa di collaudo 167 Vercelli Bianzè Chiuso Con Certificato Ultimazione Lavori ‐ -

CLASSIFICAZIONE E NUMERAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - Aggiornamento Marzo 2009

CLASSIFICAZIONE E NUMERAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - Aggiornamento Marzo 2009 - Strada N. NUOVA DENOMINAZIONE STRADE LUNGH. CLASSIFICAZIONE Art. 2 C.d.S TIPOLOGIA RETE PROVINCIALI SP 1 DELLE GRANGE 26.780 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRINCIPALE SP 2 CRESCENTINO -LIVORNO F.IS 8.597 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRINCIPALE SP 3 SALUGGIA - GATTINARA 56.077 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRINCIPALE SP 4 VERCELLI - PRAROLO 4.827 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 5 VERCELLI - ASIGLIANO V.SE 6.068 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 6 VERCELLI - FORMIGLIANA 15.420 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 7 TRINO - LIVORNO F.IS 17.805 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 9 DI VALLE MASTALLONE 18.758 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRINCIPALE SP 10 DI VALLE SERMENZA 17.413 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRINCIPALE SP 11 PADANA SUP. 46.714 Tipo C - Strade extraurbane secondarie PRIMARIA SP 11 bis VERCELLI - BORGOVERCELLI 6.285 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 12 BORGOVERCELLI - VILLATA 8.719 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 13 VILLATA - CASALVOLONE 1.169 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 14 BORGOVERCELLI-BIANDRATE 1.618 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 15 BORGOVERCELLI-CASALINO 2.842 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 16 BORGOVERCELLI-VINZAGLIO 2.212 Tipo C - Strade extraurbane secondarie SECONDARIA SP 17 PRAROLO - SR 31 1.745 Tipo C - Strade -

Elenco Stazioni

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di VC Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Altezza neve 14-06-2001 ALAGNA VC VALSESIA SESIA 341 ALAGNA 417511 5080844 1347 Livello pioggia 14-06-2001 Temperatura dell'aria 14-06-2001 ALAGNA SESIA ALAGNA/CAP. Altezza neve VC VALSESIA 0303 417574 5078442 1180 (manuale) 01-01-1990 Altezza neve 21-10-1987 Livello pioggia 04-07-1996 ALAGNA SESIA BOCCHETTA Radiazione VC VALSESIA 006 DELLE PISSE 414792 5081006 2410 solare 21-03-2012 Temperatura dell'aria 21-10-1987 Velocita' vento 14-08-2002 Direzione vento 26-06-2003 Radiazione solare 29-08-2002 ALAGNA CAPANNA VC VALSESIA TICINO S2897 MARGHERITA 413013 5086763 4560 Temperatura dell'aria 29-08-2002 Velocita' vento 26-06-2003 Altezza neve 17-06-1997 ALBANO ALBANO VC VERCELLESE SESIA 112 VERCELLESE 452241 5031988 155 Livello pioggia 08-04-1988 Temperatura dell'aria 08-04-1988 Livello pioggia 25-11-1999 VC BOCCIOLETO SESIA 343 BOCCIOLETO 431070 5076272 800 Temperatura dell'aria 25-11-1999 Livello idrometrico 24-06-2009 BORGOSESIA SESIA BORGOSESIA Livello VC 413 SESIA 442551 5065261 371 idrometrico 01-01-2011 Livello pioggia 24-06-2009 Livello idrometrico 02-07-1996 23-06-2009 BORGOSESIA VC BORGOSESIA SESIA 413 SESIA 443884 5062551 359 Livello pioggia 02-07-1996 23-06-2009 CAMPERTOGNO SESIA CAMPERTOGNO Livello VC S3226 SESIA 424843 5072324 820 idrometrico 10-07-2002 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di VC Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Livello pioggia 06-11-1996 VC CARCOFORO SESIA 182 CARCOFORO 426444 5084376 1290 Temperatura dell'aria 06-11-1996 CARCOFORO SESIA CARCOFORO/CAP Altezza neve VC 0301 . -

Richiesta Di Contributo Per Il Sostegno Alla Locazione Fondo

DOMANDA per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Annualità 2019 e 2020 Ambito territoriale n. 72 COMPILAZIONE ASSISTITA COMPILAZIONE LIBERA COMUNE CAPOFILA: GATTINARA Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: ARBORIO, BURONZO, GATTINARA, GHISLARENGO, LENTA, LOZZOLO, ROASIO, ROVASENDA, SAN GIACOMO VERCELLESE, SERRAVALLE SESIA Al COMUNE DI GATTINARA (Comune di residenza del richiedente alla data del 1° settembre 2020) Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione Fondo di cui all’art. 11, L. 431/1998 e s.m.i. anno 2019 anno 2020 (barrare l’opzione di interesse, se non esercitata l’opzione, l’istruttoria è su i due anni) La domanda deve essere presentata dal richiedente presso il Comune di residenza (solo se previsto nel bando può essere presentata in alternativa presso gli uffici del medesimo Comune capofila). Io richiedente : Cognome ________________________________________________ __________ __ __________ Nome __ ___________________________________________________________ __ __________ Nato a_______________ __ __________ __ __________ il ________________________________ Codice Fiscale __ __________ __ ____________________________________________________ Residente nel Comune di __ __________ __ ______________________________ (Prov. _______) c.a.p. _________________________________________________________________________ Indirizzo __ __________ __ _________________________________________________________ Recapito telefonico -

Commission Implementing Decision (Eu) 2017

22.11.2017 EN Official Journal of the European Union L 306/31 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2017/247 (3) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in a number of Member States (‘the concerned Member States’), and the establishment of protection and surveillance zones by the competent authority of the concerned Member States in accordance with Article 16(1) of Council Directive 2005/94/EC (4). (2) Implementing Decision (EU) 2017/247 provides that the protection and surveillance zones established by the competent authorities of the concerned Member States in accordance with Directive 2005/94/EC are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in the Annex to that Implementing Decision.