Alger À L'époque Ottomane

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Exploring the Energy Implication of Urban Density in Residential Buildings

JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES VOL. 7(20), ISSUE 1/2017 ISSN: 2247-3769 / e-ISSN: 2284-7197 ART.NO. 208, pp. 7-14 EXPLORING THE ENERGY IMPLICATION OF URBAN DENSITY IN RESIDENTIAL BUILDINGS Soufiane BOUKARTA a, b, *, Ewa BEREZOWSKA b, a University of Blida1, Institute of Architecture and Urban Planning. Route de Soumâa, Blida, Algeria b Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU), Laboratoire Ville Urbanisme et Développement Durable (VUDD), Algiers, Algeria Received: 10.01.2017 / Accepted: 15.02.2017 / Revised: 15.05.2017 / Available online: 31.05.2017 DOI: 10.1515/jaes-2017-0001 KEY WORDS: energy consumption, GIS, statistical approach, GHG; Density ABSTRACT: In the context of the Algerian energy policy, and through the review of the Algiers’ residential building stock, this paper explores the correlation between the energy consumption of gas and electricity with urban density. Based on a holistic approach of the 57 Algiers’ municipalities, the analysis is organized in two ways. Firstly, the spatial approach is conducted within a GIS implementation, carried out based on the 2013 aggregated annual energy consumption data. The cross analysis of Electricity and Gas consumption and density of population within a GIS spatial distribution approach shows effectively a strong correlation between urban density and energy consumption with a Pearson correlation of -56% and -65% of the Electricity and Gas consumption in the urban municipalities, respectively. Also, the household located in the suburban municipalities consume clearly more energy than the urban centered ones. Based on the electricity and gas consumption, density and carbon footprint we have clustered, within a PCA, the Algiers’ municipalities into three profiles: the “thrifty”, the “intermediate” and the “wasteful” profile. -

Le Complexe Hydraulique Sahel Vole Au Secours Des Communes D’Alger-Ouest

A la une / Actu-Alger Alimentation en Eau Potable dans la capitale Le complexe hydraulique Sahel vole au secours des communes d’Alger-ouest Après la réalisa tion des grand s projet s hydra ulique s, la popul ation ne risque plus de vivre le même calvair e que l’été dernier. © Louiza/Archives Liberté Ce complexe viendra renforcer l’AEP des communes de Douéra, Khraicia, Baba Hassen, Draria, El-Achour, Ouled Fayet, Dély Ibrahim, Cheraga, Béni Messous et Bouzaréah. Les perturbations en alimentation en eau potable AEP qu’ont vécues, durant l’été 2014, les habitants des communes d’Alger-ouest ne risquent pas de se reproduire la saison estivale prochaine. Des grands ouvrages hydrauliques en chantier lancés dans cette partie de la capitale seront bientôt réceptionnés. Ce qui assurera à la population un été tranquille. Les capacités de mobilisation de la ressource souterraine seront augmentées à la faveur du complexe hydraulique du Sahel composé d’un nombre de stations de pompage et de réservoirs. Ces communes d’Alger-ouest seront ainsi sécurisées. Ce complexe implanté à Zéralda a fait l’objet, lundi, d’une visite de travail et d’inspection du ministre des Ressources en eau M. Necib. Il faut souligner que ce projet revêt une importance capitale pour les habitants des communes de Zéralda, Mahelma, Rahmania, Souidania, Douéra et Ouled Fayet et même pour les autres communes côtières Zéralda, Aïn Benian, Staouéli... Il faut rappeler à ce titre que ces communes ont passé l’année dernière un été difficile en matière d’AEP. La population en a été privée pendant plusieurs jours, au lendemain de la panne survenue dans la station de dessalement d’eau de mer de Fouka. -

A-14 Nombre De Bâtiments Par Commune 490000 495000 500000 505000 510000 515000 520000 525000 4075000 4075000

Projection UTM Zone 31 Systèmes de coordonnées : Nord Sahara 1959 Ellipsoïde : Clarke1880 A-14 Nombre de bâtiments par Commune 490000 495000 500000 505000 510000 515000 520000 525000 4075000 4075000 3410 1625 1640 1273 1624 1606 2179 2965 1644 1605 6340 1900 1611 1608 1639 1607 9578 4797 1632 2528 2467 2286 3836 4070000 4070000 1601 1610 7606 1602 1622 2388 3136 1627 1623 3877 2317 1630 11010 3253 1604 1628 1603 7135 2752 4326 1617 Code Nom Commune Code Nom Commune 4654 1631 1629 1601 ALGER CENTRE 1619 BACH DJERAH 1609 4148 4065000 4065000 1602 SIDI M’HAMED 1620 DAR EL BEIDA 2727 1603 EL MADANIA 1621 BAB EZZOUAR 1618 1604 HAMMA EL ANNASSER 1622 BEN AKNOUN 9573 1621 1619 5337 1605 BAB EL OUED 1623 DELY BRAHIM 5519 1612 1606 BOLOGHINE 1624 HAMMAMET 6348 5222 1613 1607 CASBAH 1625 RAIS HAMIDOU 1616 3193 1620 1608 OUED KORICHE 1626 DJASR KACENTINA 4442 8366 1609 BIR MOURAD RAIS 1627 EL MOURADIA 1610 EL BIAR 1628 HYDRA 1615 1611 BOUZAREAH 1629 MOHAMMADIA 1626 1612 BIRKHADEM 1630 BORDJ EL KIFFAN 3427 1613 EL HARRACH 1631 EL MAGHARIA 4060000 4060000 1615 OUED SMAR 1632 BENI MESSOUS 1616 BOUROUBA 1639 BORDJ EL BAHRI 1617 HUSSEIN DEY 1640 EL MARSA 1618 KOUBA 1644 AIN BENIAN 490000 495000 500000 505000 510000 515000 520000 525000 Légende Étude de Microzonage Sismique de la Wilaya d'Alger République Algérienne Démocratique et Populaire µ Limites des communes Agence Japonaise de Coopération Internationale Nombre de bâtiments par commune Ministère de I'Habitat et de I'Urbanisme 1:100,000 Centre Nationale de Recherche Appliquée en Génie Parasismique OYO International Corp. -

Chapitre II. LES CONSTRUCTIONS TERRITORIALES DES PÉRIPHÉRIES

Chapitre II. LES CONSTRUCTIONS TERRITORIALES DES PÉRIPHÉRIES Pratiques de mobilités résidentielles et processus de territorialisation : le cas de location-vente AADL SALIHA OUADAH REBRAB Maître assistante, Doctorante en Sociologie urbaine, Département de Sociologie, Université d’Alger [email protected] I. LA POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE GÉNÉRATRICE DE LA CROISSANCE URBAINE 1. Alger par rapport aux autres métropoles régionales Au dernier recensement de 1998, l’agglomération d’Alger, comptait 2 562 428 habitants, se détachant nettement des trois autres métropoles régionales algériennes, Oran, Annaba et Constantine. Alger, capitale régionale et nationale, concentrait près de 18 % de la population urbaine du pays1. Sa fonction de capitale la plaçait au sommet de la pyramide urbaine. Le fait qu’elle jouissait d’une force attractive considérable à l’échelle nationale, et qu’elle regroupait l’essentiel des structures de directions, peut être considéré comme étant à l’origine de ce phénomène d’urbanisation très rapide. Les concepteurs d’Alger des XIXème-XXème siècles n’imaginaient pas que cette ville prévue pour 300 à 400 000 habitants en compterait huit à dix fois plus un peu plus d’un siècle plus tard. Le concept urbanistique européen s’est avéré si étroit que l’expansion des grandes villes comme Alger, Oran ou Constantine, s’est faite en direction des périphéries, au détriment, dans certaines configurations, des superficies agricoles. Pour autant, cette expansion vers la périphérie et l’émergence de banlieues autour des villes, n’ont pas soldé le réel contentieux de la surpopulation dans ces grands centres urbains. L’une des raisons en est la centralisation des sphères de la gestion administrative, avec tout ce que les réseaux de décision impliquent en termes de recherche d’emploi, d’avancement de carrière, bref d’accomplissement personnel et professionnel. -

Journal Officiel Algérie

N° 12 Dimanche 19 Joumada Ethania 1440 58ème ANNEE Correspondant au 24 février 2019 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Joumada Ethania 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 février 2019 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 19-68 du 13 Joumada Ethania 1440 correspondant au 18 février 2019 portant désignation de membres du Conseil de la Nation............................................................................................................................................................................. -

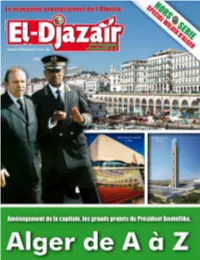

Abdelkader Zoukh, Wali D'alger

Abdelkader Zoukh, wali d’Alger « Le plan stratégique se veut un moyen de modernisation, d’embellissement et d’aménagement de la capitale » Abdelkader Zoukh, wali d'Alger, accompagnant le Premier ministre Abdelmalek Sellal, et Noureddine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, lors d'une sortie d'inspection et de travail à Alger Les projets prioritaires, auxquels la wilaya d'Alger va s'attaquer en 2017, sont la poursuite de la réalisation de logements toutes formules confondues, l'aménagement urbain, l'aménagement des routes et celui des espaces verts, la réalisation des espaces de distraction et la réalisation des marchés, souligne dans cet entretien Abdelkader Zoukh, qui précise que le plan stratégique de développement, d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen a été décidé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Se prêtant comme à son habitude, patiemment au jeu des questions-réponses, le chef de l’exécutif de la wilaya évoque les opérations de recasement et les programmes de logements destinés à la résorption de l’habitat précaire à même de faire d’Alger la première capitale africaine sans bidonvilles. Il a également abordé la sécurité, la crise de la circulation automobile tout en rassurant que tous les projets inscrits dans la wilaya d’Alger seront menés à terme. Entretien réalisé par Smail ROUHA Abdelkader Zoukh en tournée à la Promenade des Sablettes El-Djazair.com : En octobre 2013, prévoit de « débarrasser la ville des avons signé un contrat avec une vous avez été nommé à la tête de activités polluantes et dangereuses». -

Cas De La Nouvelle Ville De Sidi Abdellah (Algérie)

Apport des Etudes de Microzonage Sismique dans l’Aménagement de Futures Nouvelles Villes : Cas de la Nouvelle Ville de Sidi Abdellah (Algérie) Nabila GUESSOUM, Algérie Keywords : Earthquake, Development, seismic microzoning; New city. SUMMARY Among the natural disasters which affect the surface of the globe, the earth tremors are the ones which have most destructive effects in the urbanized and industrialized zones. The imperfect knowledge that we have seismic phenomena makes that several countries remain deprived in front of this major risk. However, the experience in the world showed that the best means to reduce the material and human losses due to earthquakes consist in: - Control the development of the danger zones through a study of seismic microzoning - Realize structures resisting earthquakes through an adequate conception and a rigorous implementation. The historic seismicity of Algeria shows that the North of the country was touched by numerous earthquakes of magnitude moderated in raised. The earthquakes of Chlef ( 1980 ), Constantine ( 1985 ), Oued Djer ( 1988 ), Tipaza ( 1989 ), Mascara ( 1994 ), Ain Bénian- Alger ( 1996 ), Ain Témouchent ( 1999 ) of Béni-Ourtilane ( 2000 ) and that of Boumerdes ( 2003 ) of magnitude 6.8 which made 2286 deaths, 3323 wounded persons, 100 missing persons, 175.000 victims and 18.000 destroyed housing, showed in which point the consequences of such events can be catastrophic on the socioeconomic plan. Mots clés : Séisme, Aménagement, Microzonage sismique, Nouvelle ville. RESUME : Parmi les catastrophes naturelles qui affectent la surface du globe, les secousses sismiques sont celles qui ont le plus d'effets destructeurs dans les zones urbanisées et industrialisées. La connaissance imparfaite que l'on a des phénomènes sismiques fait que plusieurs pays demeurent démunis devant ce risque majeur. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya D'alger

La couverture sanitaire de la wilaya d’Alger Pr. Larbi ABID Située au bord de la mer méditerranée, la ville donne son nom à la wilaya dont elle est le chef-lieu. La wilaya d'Alger est constituée de 13 daïras et 57 communes. D’une superficie de 820 Km2 (plus petite wilaya du pays) pour une population générale de 3.246.191 habitants (Densité : 3959 habitants/ Km2), Alger est bâtie sur les contreforts des collines du Sahel algérois. La Casbah a été érigée sur le flanc d'une de ces collines qui donne sur la pointe ouest de la baie d’Alger sur un dénivelé de 150 mètres environ. En dehors des fortifications de la ville ottomane, de nouveaux quartiers vont voir le jour le long du bras de colline qui donne sur la baie. La ville va se développer ensuite vers le nord-ouest au pied du mont Bouzareah, qui culmine à 400 m d'altitude, comme le quartier de Bab El Oued, puis tout le long de la corniche qui contourne le massif. Les premières banlieues vont voir le jour au sud-est, le long de la petite bande côtière, jusqu'à l'embouchure du l'Oued El Harrach. L'étalement urbain de la ville se poursuivra au-delà de l'Oued El Harrach à l'est, sur les terres fertiles de la plaine de la Mitidja tout au long de la baie, avant de se poursuivre ces dernières années au Sud et au sud-ouest, sur les collines vallonnées du Sahel, englobant d'anciens villages agricoles. -

The Distressing Image of the Anarchic Constructions That Proliferated from Maghnia to Tebessa ”

“ The distressing image of the anarchic constructions that proliferated from Maghnia to Tebessa ” President Abdelaziz Bouteflika: 19th December, 2006 The Government declares war on precarious housing and slums THE BATTLE OF GREATER ALGIERS “PRESIDENT BOUTEFLIKA FREES ALGERIA OF ITS ACUTE HOUSING CRISIS” Upon taking office in April 1999, President Abdelaziz Bouteflika had grasped the extent of the housing crisis and its devastating impact on millions of Algerians. He had made this issue a priority as well as the restoration of peace, the upgrading of the infrastructural level and the enhancement of Algeria’s position internationally. He promised to resolve this «scourge» and he duly kept all his promises. Since the Algerian people elected Abdellaziz Bouteflika, President of the Republic in 1999, nearly 2.8 million new housing units have been delivered across all provinces of the country. A historical performance, that even his fiercest opponents are forced to recognize today by retreating into a “talking” silence, achieved thanks to the total commitment of the Government led by Abdelmalek Sellal and the remarkable return of a statesman namely Abdelmadjid Tebboune, to the helm of a sector he knows perfectly. But who would have thought that the Algerian capital, completely disfigured in the 1990s, would be fully cleared of misfortune outgrowths in a record time? Who would have sincerely believed that, including the optimists? It took men of the caliber of Tebboune and the tireless Zoukh Abdelkader, Wali or Governor of Algiers, to commit body and soul to a «fight» of the Titans to give back “Algiers the White” its pristine reputation. -

19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011

19 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 mai 2011 9 Le comité intersectoriel peut faire appel, dans le cadre Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 de ses travaux, à toute personne utile en raison de ses correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à compétences. l’organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au Art. 11. — Les membres du comité intersectoriel sont 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au période de trois (3) années renouvelable. 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant expiration du mandat. nomination des membres du Gouvemement ; Les représentants des départements ministériels doivent Vu le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 avoir au moins rang de cadre supérieur et ne peuvent se correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités faire représenter aux réunions du comité. d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux Art. 12. — Le comité intersectoriel se réunit trois (3) administratifs ; fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja président. -

La Dépendance Automobile À Alger: Entre Efficacité Du Système

La dépendance automobile à Alger : entre efficacité du système automobile et précarité du système de transport Mohammed Bakour, Tahar Baouni, Thomas Thévenin To cite this version: Mohammed Bakour, Tahar Baouni, Thomas Thévenin. La dépendance automobile à Alger : entre efficacité du système automobile et précarité du système de transport. RTS - Recherche Transports Sécurité, IFSTTAR, 2018, 2018, pp.26. 10.25578/RTS_ISSN1951-6614_2018-01. hal-01773851 HAL Id: hal-01773851 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01773851 Submitted on 23 Apr 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Recherche Transport Sécurité (2018) 26p ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE La dépendance automobile à Alger : entre efficacité du système automobile et précarité du système de transport Automobile dependency in Algiers, between efficiency of the automotive system and precariousness of the transport system Mohammed BAKOUR, Tahar BAOUNI, Thomas THEVENIN © IFSTTAR 2018 Résumé Après un demi-siècle de transformations urbaines En effet, cette approche n’a jamais fait l’objet d’une analyse (conséquences de politiques urbaines successives), Alger profonde dans le cadre des différentes recherches sur la d’aujourd’hui est une agglomération étalée, éclatée, ville d’Alger. -

Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest

COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS Cour d’Adrar Cour Tribunaux Communes Adrar Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest. Timimoun Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa Aougrout - Deldoul - Charouine - Adrar Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar kaddour. Bordj Badji Bordj Badj Mokhtar Timiaouine Mokhtar Reggane Reggane - Sali - Zaouiet Kounta - In Zghmir. Aoulef Aoulef - Timekten Akabli - Tit. Cour de Laghouat Cour Tribunaux Communes Laghouat Laghouat-Ksar El Hirane-Mekhareg-Sidi Makhelouf - Hassi Delâa – Hassi R'Mel - - El Assafia - Kheneg. Aïn Madhi Aïn Madhi – Tadjmout - El Houaita - El Ghicha - Oued M'zi - Tadjrouna Laghouat Aflou Aflou - Gueltat Sidi Saâd - Aïn Sidi Ali - Beidha - Brida –Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala - Oued Morra – Sidi Bouzid-. Cour de Ghardaïa Cour Tribunaux Communes Ghardaia Ghardaïa-Dhayet Ben Dhahoua- El Atteuf- Bounoura. El Guerrara El Guerrara - Ghardaia Berriane Sans changement Metlili Sans changement El Meniaa Sans changement Cour de Blida Cour Tribunaux Communes Blida Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfa - Béni Mered. Boufarik Boufarik - Soumaa - Bouinan - Chebli - Bougara - Ben Khellil – Ouled Blida Selama - Guerrouaou – Hammam Melouane. El Affroun El Affroun - Mouzaia - Oued El Alleug - Chiffa - Oued Djer – Beni Tamou - Aïn Romana. Larbaa Larbâa - Meftah - Souhane - Djebabra. Cour de Tipaza Cour Tribunaux Communes Tipaza Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait - Menaceur - Sidi Amar. Kolea Koléa - Douaouda - Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – Bou Haroum - Chaïba – Attatba. Hadjout Hadjout - Meurad - Ahmar EL Aïn - Bourkika. Tipaza Cherchell Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal - Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semaine – Beni Milleuk - Hadjerat Ennous. Cour de Tamenghasset Cour Tribunaux Communes Tamenghasset Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In Amguel - Tin Zaouatine. Tamenghasset In Salah Sans changement In Guezzam In Guezzam.